ゲームにおける想像力を用いる機会の喪失 「進化」?「退化」?

京都銀行のCM並みに長くなりそうなので編集しました(先に読んで頂いた方には大変失礼致しました)。ここで言いたいことはひとつ。簡単に言えば、

「(科学)技術の進歩と市場間競争は、人間による想像力介入の余地、ファンタジックな想像力を働かせる契機さえ減らしちゃうもんですね」

ってことです。手短にいきます(笑)。

1.家庭用ゲーム機の「進化」

まずお断りしなければならないのが、本来は以下にあげるハード以外にも「メガドライブ」、「PCエンジン」、「CD-ROM2」「バーチャルボーイ」...,,,etc、数え切れない機種が仁義なき戦いに投入され、サヨナラしていきました。皆、愛すべきキャラです。ただ、それらを書き始めるとめっちゃ長くなるし、テーマからも逸れるので、今回はメインストリームだけに焦点化したいと思います。

①ファミコン

1979年に発売が開始された任天堂の『ゲームウォッチ』は、1983年に『ファミリーコンピューター』として飛躍的な進化を遂げて「スーパーマリオ・ブラザーズ」などキラーソフトと共に世界中を席巻しました。1979年に発売が開始された任天堂の『ゲームウォッチ』は、1983年に『ファミリーコンピューター』として飛躍的な進化を遂げて、「スーパーマリオ・ブラザーズ」などキラーソフトと共に世界中を席巻しました。

ゲームを構成する情報量の単位としてのビット(bit)は、グラフィックス(画像)のクオリティを測るうえで重要な指標です。少ないビット数では“多量の情報”を表現できず視聴覚的に荒いものになります。ハード(ゲーム機本体)の容量が耐えうるソフトのビット数によって多少の差異は出ますが、ハード機種である『ファミコン』の場合は8ビットで、当時としては開発当初の零戦の如く他の家庭用ゲーム機を圧倒する内容でした。でも現在流通しているハード機種と比較すればグラフィックス性能は大幅に見劣りしますね。余談ですが愛すべきファミコンソフトのひとつ『ポートピア連続殺人事件』では視聴覚どころか「音」がなかった(笑)。

②スーファミ

後継機である『スーファミ』は、『ファミコン』の2倍にあたる16ビットCPU を搭載し、表示や音源の処理能力が格段に向上した。とはいえ、一連のハード機種を経験した消費者なら実体験されていると思いますが『スーファミ』の時点ではいまだゲームとしてのグラフィックス性能は世界の細部まで描写するには至っていない。

③プレステ

それが大きく変容するのはやはり2000年3月に発売された『プレイステーション』とその後継機でしょう。『プレステ』の仕様について注目すべきは、従来までのROMカセットに代わってCD-ROMドライブを採用、3DCGの描画が可能なシステムを搭載し、ポリゴンによる3次元グラフィックスを実現させたことなどが挙げられます。例を挙げると『プレステ』で発売された人気シリーズ「ファイナルファンタジーⅧ」(個人的には好きなゲームです)では、登場人物が、「どっかで見た芸能人やないか?」、「その髪型はなんや?」という疑問と苦情が噴出するキャラクターを堂々と表現する(ことが可能になった)と共に、装備品や街並みなどについても詳細に描き込まれていた。比較するとわかりやすいです。

FF3(ファミコン)

「あぁ、高価な皮のよろいをやっと買ったけど、一体どんな形をしているんだろう。体は限界だがこの山脈を北に行けば綺麗なお姉さんがいる街があるはずだ・・・がんばろう・・・」

FFⅧ(プレステ)

「特にございません」

※ゲームとしては大好きですよ。

こう考えてみれば、『ファミコン』世代を過ごしたボクなんて幸福者だなぁと思います。ハードの劇的な進歩によって確かに画像や音声は『ファミコン』とは比べ物にならないほど精細、緻密、壮大になったけど、それはそれとしてなにかもの寂しい感情が沸き起こるのは、やはり世界に対する想像力を働かせる余地が減ったからだろうと思う。

3.家庭用ゲーム機の進化と操作する人間の「想像力」介入の余地について

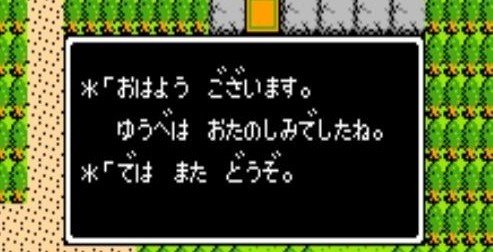

ファミコンの「ドラゴンクエスト」では、ローラ姫というそれはそれは大層美しいであろうお姫様が登場し、姫を救い出したあとに宿屋で泊まると、

「ゆうべはお楽しみでしたね」(アハッ)

などという(現在ではありえないであろう)セリフを宿屋の主人が発した結果、当時はまだ純朴であったボクを含む多くの少年たちは、画像の粗さも相まって、“描き切られていないからこそ” の「世界観」に対して「昨夜の出来事」を「想像」するという必要性に迫らたわけである。とても健全。

その「想像力」がどこに活かされているのかはともかくとして、べつに『ドラゴンクエスト』に限らずとも、『ファミコン』、『スーファミ』の段階においては、ゲームとはいえ、主人公の髪型から、やっと到着した街の雰囲気、住人の笑顔、不気味な森の薄暗さ、果ては装備品の装飾に至るまで、世界観を構成する多様かつ繊細な諸要素についてプレイヤーである消費者自身の「想像力」を介入させる余地・必要性があった。その想像力の多くは狭い内側としての人間社会から外れた広い自然世界を旅してきたからこそ実感できるものであり、現在を生きる我々にとっても非常に重要な分別を意識させてくれる。

そのような現代社会におけるゲームを象徴する用語として、

「おつかいゲー」「やらされている感」

というのがある。この「やらされている感」を端的に表現するのが、ここ10年ほど前からよく聞かれる主にRPGに対する消費者からの「おつかいゲー(お使いゲー)」という皮肉めいた用語である。簡潔にいえば、「主人公である私(A)に対して、村人Bが、Cという村で怪物が暴れているので退治して欲しい」という要望を受けて、Aである私がC村に赴き、苦労の末に怪物を退治し、それによってゲームが先へと進行していくのだが、このような状況について多くのユーザー=消費者が、ただ「お使いを頼まれているだけやないか」、「やらされている感満載やんか」というとても受動的な見方をもって非難するわけである。

しかし考えてみると、このような「お使い」的要素はなにも近年のゲームに限ったことではなく、すでに30年以上前の『ファミコン』時代から存在していた。

ここで確実にいえるのは、当時のゲームには、それがとりわけグラフィック面において開発途上であったがゆえに、機械が表現する世界に対して人間が「想像力」を働かせる余地がまだ存在していたということである。そしてそのような行為は、ユーザーである消費者の感情・思考両面にいたるゲームに対する主体的・能動的活動の結果として、ゲームと消費者、機械と人間の協働関係のもとで「世界観」が構築されていたといっても言い過ぎではなく、まさにそういった協働関係が成立していたが故に「やらされている感」や「お使いゲー」というネガティヴな感覚が相殺されていたことが考えられる。このようなゲームに対する「想像力を介入させる余地」は、ハードの進化によってその割合を徐々に失っていったわけだ。今ではもう、見る影もない。

ゲームを含むファンタジックな世界は、似非「Realist」からすれば単なる逃避として関心さえ寄せられないかもしれない。しかしファンタジックな想像力を稼動させるというのは、年齢など関係なく、現実(Reality)を感受しているからこそ稼動されるものだ。もしかすると現実が過酷であると感じる感受性を備えた程に想像力は逆回転の稼動を始めるのかもしれない。

その意味で想像力とは生きるうえで必要な「偉大なる逃避」、生存のために「必要な逃避」と捉えられるべきであって、彼らのきめ細かい想像力はいずれ「他者」や「対岸」にも向けられる可能性を秘めている。少なくともボクはそう考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?