がん新薬誕生 最終回 世界のどこかで誰かが

取材・執筆:下山進

適応範囲を広げるために、エーザイがとったのは、「免疫チェックポイント阻害剤」との併用だった。京大本庶佑らが開発したこの薬が、「レンビマ」を救う。

免疫細胞ががんを攻撃することは知られていた。だから、以前の免疫療法というのは、免疫自体の力を強めようとした。

たとえば患者の骨髄からリンパ球をとってきて、免疫細胞を刺激して活性化させ、それをもとに戻す。そうすると熱がでる。つまり免疫が働いている。しかし、こうした方法では大規模治験をしても、結果はでなかった。

ノーベル賞を受賞することになる京都大学の本庶佑の研究が画期的だったのは、がん細胞が免疫細胞を回避しているメカニズムを探ったことにあった。がん細胞に,PD-1という物質が現れ、これが現れると、免疫細胞ががん細胞を探すことができなくなる。

その、PD-1を抗原にした抗体を開発すれば、PD-1にくっつき無力化される。そうすれば免疫細胞ががん細胞をみつけて攻撃することができる。

この考えをもとに、開発されたのが免疫チェックポイント阻害剤だった。

この免疫チェックポイント阻害剤は承認された当初から、世界中の研究室でさまざまな薬剤との併用が試みられた。

船橋らも、レンバチニブと免疫チェックポイント阻害剤との動物での併用試験にとりくみだす。

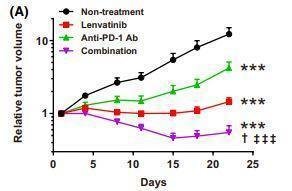

肝細胞がんを植えつけたマウスを使って、①何もしない場合、②レンバチニブだけを投与した場合、③PD-1抗体つまり免疫チェックポイント阻害剤を投与した場合、④両方を投与した場合の4通りをみる。すると、グラフのような結果が出た。

二剤を併用すると、単剤それぞれの場合よりも効き目がます。

これが大和の秘策だった。

111臨床試験

免疫チェックポイント阻害剤は、もともと小野薬品が京大の本庶佑とともに開発した薬だ。この「オプジーボ」との併用は、日本メーカー同士重なってしまうために難しい。

大和は、シカゴで甲状腺がんのフェーズ3の治験の結果の発表をシュルンベルジェがした4カ月後には、エーザイのニュージャージーの拠点から車で一時間ほどにある米メルクの本社を臨床部門の責任者のアルトン・クレイマーらと訪ねていた。

米メルクは、もうひとつの免疫チェックポイント阻害剤「キイトルーダ」を持っていた。

ここで、大和らは、レンバチニブと免疫チェックポイント阻害剤の併用についてのプレゼンをしたのだった。

ただし、この段階では、船橋らの動物実験の結果が出ていたわけではない。血管新生阻害剤が、免疫作用を強めるという結果をもっていたにすぎない。それでも、がんの薬の適用を併用によって広げられればという思いで、必死に説明をした。

それから大和は何度も米メルクの本社にかよって、しまいには、守衛から米メルクの社員と間違えられるようになる。

2015年3月4日には、米メルクは、キイトルーダを治験のためエーザイに無償提供するという契約を結ぶ。

このようにして、始まったのが、六つのがん種で、併用の効果を人で見る111臨床試験だった。腎細胞がん、子宮内膜がん、非小細胞肺がん、メラノーマ、頭頸部がん、膀胱がんの六つのがんについてこの併用の効果を見たのだ。

このころになると、船橋らの動物での併用の効果の結果もでていた。

111試験で人での中間解析の結果がでると米メルクの顔色がかわったという。

下のグラフのように、どのがんでも、顕著な効果がでた。

米メルクのほうから「単に薬剤の提供だけではない、別の提携のしかたがあるのではないか」と本格的な戦略的提携をエーザイは持ちかけられることになる。

ところで、なぜ、血管新生阻害剤と免疫チェックポイント阻害剤を併用すると効き目が増すのだろうか? それには、後にこんな説明がされている。

血球の免疫細胞も血管の内皮細胞も実は同じ細胞から分化している。だから免疫細胞も、内皮細胞と同様にVEGFを分泌する。免疫細胞においてVGEFは免疫機能を抑える働きをする。レンビマはそのVEGFを阻害する薬だから、免疫細胞に対しては、免疫を強化する働きを持つ。免疫チェックポイント阻害剤によって、PD-1という免疫細胞からの目隠しの機能を失ってしまったがん細胞が、より免疫機能を高めた免疫細胞に攻撃される。それが併用の理屈である。

Phase IB/II Trial of Lenvatinib Plus Pembrolizumab in Patients With Advanced Renal Cell Carcinoma, Endometrial Cancer, and Other Selected Advanced Solid Tumors, Matthew H. Taylor 他, Journal of Clinical Oncology 2020 April 10 より引用

「エーザイはメルクを越える」

内藤晴夫にとって、レンバチニブ(製品名「レンビマ」)が本当の意味で経営の重要な視界に入ってきたのは、米メルクから提携の話があった時からだという。

「メルクディールですね。(「レンビマ」が)最初にいけると思ったのは。メルクの話がきたときに、これは凄いポテンシャルがあるんだな、と。メルクは世界の製薬会社の尊敬の的となる企業です。その企業が認めたということは、いい薬だということですね」

実際、メルクは内藤にとって特別な会社だった。

内藤が1988年に40歳で社長になったときに、社員にまず目標としてかかげたのはメルクだった。

「エーザイはメルクを越える」

1989年11月20日の社内報で、こう内藤は社員を鼓舞している。

1993年度の年度始めの社員への呼びかけでも、メルクのことをフォーチュン誌で、7年連続して最も尊敬される企業に選ばれたと紹介し、エーザイも、メルクとは違ったアプローチで「世界のどこに行っても尊敬される企業になりたい」と語りかけている。

その米メルクから戦略的提携の申し入れがきた。

ニューヨークのホテルでの夜を徹した交渉によって、「レンビマについては、エーザイが生産し、売上計上をする。キイトルーダとの併用の研究開発費、共同販促にかかる費用と利益は折半する」という包括提携がきまった。

「レンビマ」は、エーザイにとって「アリセプト」以来のブロックバスターになろうとしていた。

祖母の仇(かたき)をとる

「キイトルーダ」との併用の臨床試験は、子宮内膜がん、腎細胞がんでまず始まった。

子宮内膜がんの治験は、全世界21ケ国、167の医療施設に散らばる切除不能の進行または再発の子宮内膜がんの患者827人がエントリーして、2018年6月11日から開始となった。

この治験は、大和にとっては特別な意味があった。というのは、子宮内膜がんの標準治療は、第一世代の殺細胞性の抗がん剤しかなかったからだ。治験では、対象群には、この抗がん剤、パクリタキセルかドキソルビシンを医者は選択する。

ドキソルビシン、別名「アドリアマイシン」、1967年にイタリアで発見されたこの抗がん剤の主な副作用は、心不全、心筋梗塞。50年ちかく前に、大和の祖母を心筋梗塞の副作用で葬りさった殺細胞性の抗がん剤である。

子宮内膜がんは、再発進行し、手術ができなくなると、この副作用の重い薬を、リスクとベネフィットのぎりぎりの判断のなか使うしかなかった。

大和は幼児のころ、重い肺炎にかかり、空気のよいところで静養ということで、長野県・松本の祖母のもとにあずけられたおばあちゃん子だった。

だから、祖母には格別の思いがあり、父親から「仇をとってくれ」と言われて大学での専攻を理学部から薬学部に変え、「がんの薬をつくりたい」といってエーザイに入社したのだった。

祖母が亡くなる原因となった「アドリアマイシン」は、まだ医療の現場で使われていたのだ。

もし、この「レンビマ」と「キイトルーダ」の併用が、再発進行した子宮内膜がんに使えることになれば、殺細胞性抗がん剤のひどい副作用から患者は逃れることができる。

「レンビマ」「キイトルーダ」の併用の処方をうけた患者が411人、「アドリアマイシン」などの抗がん剤の処方をうけた患者が416人。治験の主要評価項目は、PFSと全生存期間(OS)のふたつに定められ、2020年10月26日まで行われた。

その結果は、PFSで、併用の場合6.6カ月病状の進行がくいとめられたのに対して、抗がん剤の群では、3.8カ月にとどまった。全生存期間では、17.4月と12カ月という5カ月の差がついた。

この結果をもって、子宮内膜がんの「レンビマ」と「キイトルーダ」の併用は、2021年日米欧で承認され、保険収載された。

こうしてエーザイに入社して30年目に、大和は、「祖母の仇をとった」のである。

ベスト・イン・クラス

2022年5月末現在、「レンビマ」は、単剤では、甲状腺がん、腎細胞がん、肝細胞がんで承認をうけ、「キイトルーダ」の併用では、子宮内膜がん、腎細胞がんでの承認をうけている。

2021年度の全世界の売上は1923億円、アデュカヌマブの承認見送りで苦戦を続けるエーザイの売上を支えている。類効薬の「ソラフェニブ」の三倍を売上げ、文字通り低分子の血管新生阻害剤で「ベスト・イン・クラス」となった。

大和はこんなふうに考えている。

内藤晴夫にとっては、神経領域にかける思いは格別だった。アリセプトの成功でグローバル化したその経験は内藤を、神経領域に関しては、研究者より詳しい専門家にした。しかし、がんにかんしては、これっぽっちもわからない。だから、「俺にわかるように説明しろ。お前の説明のしかたではわからないんだよ。このやろう」なんて言いながら、がんのグループをかわいがってくれた。

「アリセプト」の特許切れで、2010年代に約2300億円も売上がさがり、総合製薬会社の看板をおろした際にも、集中する分野として、神経領域とともに、がんを選択してくれたのだ。

変わる医療の現場

レンビマの登場によって、医療の現場も大きく変わった。

甲状腺がんの権威、マルティン・シュルンベルジェは言う。

「血管新生阻害剤の登場前、分化型の甲状腺がんの一部のグループには、治療法がなかった。いちど、転移があると、ヨウ素131にはまったく反応せず、毒性の強い第一世代の抗がん剤しかやりようがなかったが、効果はない。レンビマに代表される血管新生阻害剤の登場で、治療は完全に変わった。現在、放射線耐性があると認められると、わたしたちは迷いなく、レンビマを使う。がんが画像上消える、完全奏効をする場合もある。

ごく一部だが、進行性の放射線耐性のある甲状腺がんの患者でも、レンビマの投与によって10年生存している例もある。レンビマは短期で奏効するが、長期的に安定した状態をつくりだす場合もある」

しかし、まだ課題は残っている。

たとえば、耐性の問題だ。血管新生阻害剤にたいしてがん細胞は耐性をもつことはない、と考えて船橋たちは開発に着手した。しかし、がん細胞はここでも、しぶとく耐性をもつ方法を獲得していたのだった。たとえばVEGFがブロックされているのであれば、他の因子をつかって血管を新生させるのだ。だから、FGFも阻害するレンビマは他の薬より効くのだが、たとえば、HGFなど他の因子には効かない。だから、一年をすぎると、がん細胞は、他の因子をつかって血管を新生するようになる。

これに対しては、しばらく使用をやめると、がん細胞がもとのVEGFをつかって血管新生を始めるようになるから、そこで使うなどの手はある。

しかし、がん細胞は、血管新生阻害剤にもやがて耐性をもつようになるのだ。

耐性の問題は、がんにおける未解決問題のひとつである。

やはり90年代から開発された、がん細胞の遺伝子が生む分子構造を標的にする「分子標的薬」も、がんがさらに突然変異して、標的を変えてしまうことで、効かなくなる。

これについては、いずれ書くことがあるだろう。

1990年と1991年に入社した鶴岡明彦、船橋泰博、大和隆志の三人は、60代に差しかかろうとし、職業人生の仕上げの時期に入っている。

レンビマの特許は、2023年にまず中国で切れ、日米欧の主要マーケットでも2026年から切れ始める。

エーザイとしては、その前に、アルツハイマー病の病気の進行に作用する疾患修飾薬の「レカネマブ」について、今秋にでるフェーズ3の結果でいい結果をだし、承認にもっていきたいところだ。

がんの分野でもレンビマの次の新薬の上市が待ちのぞまれる。

世界のどこかで誰かが

手術、放射線、化学療法、この三つの標準治療以降の新しいがんの治療法の開発の過程を書いたノンフィクションは、今年1月に発表した「原子炉・加速器で癌を治す」に続き二本目だ。今後も、免疫チェックポイント阻害剤や、ウイルス療法など、日本の研究者がブレークスルーをなしとげた新しい治療法について取材していきたいと思っている。

実は私が、がんの治療法の開発に興味を持ったのは、前著『アルツハイマー征服』を読んだあるがん患者からのメールがきっかけだった。

彼は、『アルツハイマー征服』が怖くて読めなかったのだという。がんをわずらっていると、病院を舞台にしたドラマをみるのも怖くてできない。自分が直面している問題を直視したくない。まったく違う病気だが、やはり病気に関するノンフィクションは怖い。

しかし、と彼は続けていた。

<読み始めたら、あっという間でした>

<本を読み終えて、私はとても前向きな明るい気持ちになりました。本当にありがとうございました>

<自分の病気への新たな特効薬も、世界のどこかの研究室で誰かが作ろうとしてくださっているに違いないと>

そのメールがずっと心に残っていて、がんの新薬誕生までの話を書きたいと思っていたのだった。

確かに、今この瞬間にも、死の病と言われたがんで、副作用も少なく、根治のできる薬をもとめて、世界中の研究室で、研究者たちは、日夜研究を進めているに違いない。

90年代、寝食を忘れて、血管新生阻害剤という新しい薬にかけた大和、鶴岡、船橋のように──。

証言者・主要参考文献

内藤晴夫、大和隆志、Martin Schlumberger

Immunomodulatory activity of lenvatinib contributes to antitumor activity in the Hepa1-6 hepatocellular carcinoma model Takayuki Kimura , Yu Kato , Yoichi Ozawa, Kotaro Kodama, Junichi Ito, Kenji Ichikawa , Kazuhiko Yamada, Yusaku Hori, Kimiyo Tabata, Kazuma Takase, Junji Matsui, Yasuhiro Funahashi , Kenichi Nomoto, Cancer Science, Nov 16 2018

Lenvatinib plus Pembrolizumab for Advanced Endometrial Cancer, Vicky Makker, M.D., Nicoletta Colombo, M.D., Antonio Casado Herráez, M.D., Alessandro D. Santin, M.D., Emeline Colomba, M.D., David S. Miller, M.D., Keiichi Fujiwara, M.D., Sandro Pignata, M.D., Sally Baron-Hay, M.B., B.S., Isabelle Ray-Coquard, M.D., Ronnie Shapira-Frommer, M.D., Kimio Ushijima, M.D., et al., for the Study 309–KEYNOTE-775 Investigators,The New England Journal of medicine, February 3, 2022

了