広告の前のクリエイティブをやっています。

きょう11月18日はミッキーマウスの誕生日。そしてスロウリー社の誕生日。満1歳になります。ちなみに私は先月49歳になりました。腰と膝が痛い。

そんなタイミングで最近よく聞かれる「アンタどんな仕事してるの?」について書いてみたいと思います。というのもリアルな場でいきなり聞かれるとまごまごしてうまいこと話せないからです。急に難しいこと聞かないで。頭の回転スロウリーなんす。

さて。私は長年、広告クリエイティブの仕事をしてきました。つくっていたのはおもにTVCMで、そこを中心にWEBやグラフィックなども携わりました。

広告をつくる時にいちばん意識していたのは「この商品の価値はなんだろう?」そして「その価値をどう伝えたら、人に響くだろう?」です。いわゆる「What to say」と「How to say」ってやつですね。

前者は「見立て」とも言います(僕が言ってるだけかも)。鑑定士のようにモノの価値や魅力が「どこに」「どのくらい」あるかを探る行為です。もちろんクライアントはオリエンシートを用意してくれるのですが、それが必ずしも合っているとは限らない。なぜか。彼らは作り手であってユーザー/消費者/生活者ではないからです。だから「あなたたちはここが価値だと思ってるけど実はこっちのほうがユーザーには魅力なんですよ」というようなことがよく起こります。そのために僕はいつも、いつまでも「プロの生活者」でありたいと思ってきました。広告業界が長くなっても、広告をつくることが上手くなっても、生活者以上に生活者のこころのわかる人間でいよう。そう思ってきました(ちなみにこの「プロの生活者」という言葉は岡康道さんの言葉です)。

正しい見立てができないと宝の持ち腐れになります。ゴッホの絵を良さを伝えるのに「この額縁はいいね」と言うようなものです。いくら洒落た広告であっても額縁のよさを伝えるものだったら無意味です。ゴッホに怒られます。

一方、「How to say」は価値をより強く、より伝わりやすい形にする、いわゆる「表現」と呼ばれるものです。ものすごいビッグな価値であれば素直にそのまま伝えるという手もあります。極上の魚は刺し身がいいってやつですね。でも極上刺し身だって素敵な皿に乗せたり横につまを添えたらもっと美味しそうに見えます。やっぱり表現って大事です。たまにせっかくのお魚を台無しにしているような広告もありますが・・・。

それはさておき、僕は見立てによって価値を見極め、それを表現によってさらに増幅して届ける。ということを広告クリエイティブでやっていました。

どこを切り取ったら人を惹きつけられるか。どう伝えたらいい印象を持ってもらえるか。ということをいろんな商品・サービスでずっと考えているうちに(それこそ偏執狂のように考え続けるのがこの仕事です)、こう思うようになりました。

「この商品、もっとこうしたらいいのに」

「こんなサービスがあったらいいんじゃないかな」

「逆に」ってやつですね。画商がゴッホに「あんた、こういう絵描いたほうが売れると思うよ」と言うようなものです。生意気ですね。でもゴッホは生前ぜんぜん絵が売れなかったので聞く耳を持ったらよかったんじゃないかと思います(でも耳を切り落としたので聞く耳がない)。

つまり、いまの時代性や人の好みをふまえながら商品の価値を見立て、魅力的に伝えるのが広告クリエイティブならば、

商品 → 【広告クリエイティブ】 → 人

いまの時代性や人の好み、体験価値から逆算して、商品を作り出すことができるのではないかと考えました。これを「広告の前のクリエイティブ」と個人的に呼んでいます。

人 → 【広告の前のクリエイティブ】 → 商品

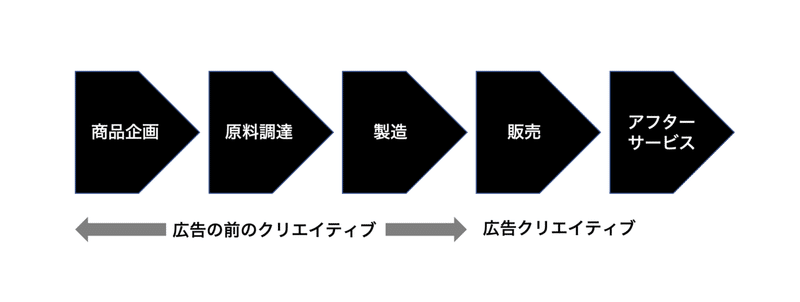

この図だとなにが広告の前かわかりにくいですが、例としてある商品ができるまでの流れを引っ張り出してみると、

広告はおもに販売の際に効く手段ですが、その前にもクリエイティブのちからが必要な場面がたくさんあります。商品企画というのはわかりやすいですが、原料調達や製造においても「地元の原料を使っている」や「環境に悪影響のない作り方をしている」などが商品の魅力のひとつになる時代。それってつまり「人が感情的あるいは倫理的に好きかどうか」ということで、スペックではないロマンに近いようなことが売れる売れないに関わってきているということです。算数理科じゃなく国語社会の分野、つまり情緒的価値を生み出すのはクリエイティブの守備範囲になります。あとこの図ではいちばん右側ですがアフターサービスも大事ですよね。ネットフリックスが登録しただけの幽霊会員に退会を促して無駄金払わせないようにするのとかすごいかっこいい。日々のふるまいこそが本当のブランドをつくると思うので、こういうカスタマーケアにもクリエイティブ視点が必要だと感じます。というかこういうことこそが本当のクリエイティブなんじゃないだろうかと最近思う(反対にメルマガの配信解除が死ぬほどめんどくさいやつとかなんなんでしょう。ものすごくブランドを毀損してる)。バリューチェーンの各所にクリエイティブ視点を注入したらもっとよくなること、あるんじゃないでしょうか。

商品企画については「あんなものこんなものあったらいいな」というだけでは単なるドラえもん的夢物語になってしまうので、作り手がもともと持っている技術や知見、経験の中から可能性を探ったり、ほかのジャンルの事象とかけ合わせたり、文脈を変えることで価値を輝かせたりなど現実化するためのいろんな方法がありますがこのへんは偉い方々がすでに本にしてたりするので割愛します。ただ、「すでにある資源の中から新しい価値、使いみちを見出す」というのは冒頭に書いた「商品の見立て」と近しく、「人に響く、良いところ・可能性を見つけ出す」という意味では同じだなと感じます。使う筋力がすごく似ている。

ちなみに広告の前のクリエイティブに取り組んでいるとき、無意識に「これができたときの広告はどんなだろう」を考えることがあります。そうすると、人にとって価値のあるものか、響くものかどうか、うっすら見えてくる。あらゆる商材で成立する話ではありませんが、世の中への最終的な伝わり方をイメージできるというのは広告出身マンの強みかと思われます。

広告の前のクリエイティブではもうひとつ、企業のビジョンを考えたり、プロジェクトのステートメントを書いたりもしています。もやもやした状態の中みんなが迷いそうなときに「それってつまりこういうことじゃないですか」とことば化して示す仕事。自分はだいたいもやもやしてるんですけど人のはよく見えるもので。岡目八目とはよく言ったものでござんす。ちなみにこれについては岡本欣也氏の書かれた「ステートメント宣言」がとっても勉強になるので是非(勝手に宣伝)。僕がくどくど書くより2万倍ためになります。

以上のような仕事を数年前からやってまして、独立したいまも続けています。「アンタどんな仕事してるの?」と聞かれたときにこんなことを伝えたいのですがあまりにも長い。かと言って短く端折って「たべものとかつくってます」ではもどかしい。私の取り組んでいること、思い、わかっていただけましたでしょうか。でも広告業界以外のクリエイティブディレクターの方々からすると自分のやってることは普通かもしれません。当たり前のこと書いた気がして段々恥ずかしくなってきました。49歳の恥じらい。でもいいや。公開してしまおう。

スロウリー社2年目も、焦らず自分のペースでやっていきます。どうぞよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?