上妻世海『制作へ』を読み、考える(1)ー書形夢醸

書形夢醸―読んだ本の記憶整理と読んでいる最中に連想したことなどのメモ。あくまでも読書記録なので書評ではない、あしからず。

上妻世海さんの初の単著である『制作へ』は凄い本であった。「凄い本」と言ってしまってはTwitterのタイムラインやAmazonのレビューに流れては消えていくような紋切り型でトートロジカルな評価と同じになってしまうのだが、まずは「凄かった」ということを僕は言っておきたかった。この本はアート関連のキュレーターであり文筆家でもある上妻世界(彼は肩書で括られる事を好んでいないとは思うが)による、「消費から参加へ、そして制作へ」をコンセプトとした「制作論」について書かれた初期論考集である。僕は大学の二元論に関する講義で彼を知り、Twitterで単著が出るらしいという話を目にしたので買ってみたわけだ。

この本を読んでまず驚くのは、アートの領域とは全く別の領域から次々と〈制作的身体〉のありかたに切り込んでいくというスタイルである。文化人類学者の奥野克己さんはこのスタイルを「次々と矢を放ち続ける本」として評価している。僕がいま覚えている限りで、なおかつアート関連以外の彼が引用している人物をあげてみれば、宮川淳、ウイラースレフ、佐々木正人、木村敏、西田幾多郎、森田真生、福岡伸一、清水高志ほか…パッと見ただけで決してアート関連の人物の思想にとどまらないのがわかる。なぜ彼はこれほどまでに多くの思想に触れ、それを自分の〈身体〉の中に取り入れて、「消費から参加へ、そして制作へ」という一つのテーゼとして本にまとめることができるのだろうか?答えはこの本の中、彼がデュシャンやウォーホルを知った時のエピソードや解題インタビューなどにヒントがあったように思える。

〈制作的身体〉とは何かについては、僕の陳腐な言葉で語ってしまうよりかは実際に『制作へ』を読んでもらったほうがより深い理解ができるだろうと思うので、ここではあまり掘り下げないが、少しだけ示しておこう。近代を経て現代を生きる僕たちは、ある種デカルト的な主体/客体の二元論からなる世界、あるいはニュートン的な絶対空間/時間を前提とした世界を生きている。人間中心主義的な枠組みの中で資本主義に適応し、消費的な生活を送っている。そして、それはインターネットに常時接続している現人類にとっては顕著であり、商品や経験の消費をし続ける事ではもうすでに他者との差異は生まれなくなってきていると言えるし、僕たちはそんな〈消費的身体〉を持っていることにある種の虚しさを覚えることがある。元々この世界には様々な世界の理解の仕方があったはずで、それは必ずしも〈文化〉が多であるということではなく、〈自然〉が多であるということまで含める。村や「未開社会」には(この言い方は僕が意図的にリズムと区別したものだが)それが持つ特有の「グルーヴ」がかつてはあり、そこでは人は近代の〈消費的身体〉とは別の〈身体〉の在り方を持っていたはずである。しかし、僕たちはもうそこへ戻ることはできない。資本主義社会が持つ「リズム」に、〈身体〉の「グルーヴ」が支配されてしまっている。だから、アーカイブ化されたインターネット上の情報をどのように消費し、参加し、そして制作へと向かっていくのかという、新しい〈身体〉の在り方について考えなければならないのである。

ここからは僕が思ったことのメモ程度のものだが、西部邁や鹿島茂などを好んで読んでいる自分は、インターネットに常に繋がっている事は避けなければならないことだとかつては思っていた。以前『「日常性の反復」と「ホームボタン二回押し」の身体性』という記事でスマホをいじってばかりの現代人を批判する記事まで書いたのだが、どうも『制作へ』を読んでからは、自分の中で考えが少し変わったように思える。常時接続下でどのように生きるか、これがスマホ時代を生きる上では考えなければならないことであって、ミニマリストのようにただガジェットを批判し続ければ良いというわけではない事に思い至った。

さて、『制作へ』を読んで考えさせられる事はたくさんあったわけだが、とりあえず僕はこの本を読んだ時の記憶が薄れないうちに、僕が読みながら考えたことについて少しだけ記してみたいと思う。今回は、装丁について。

「ビニールで包まれる」×「紙媒体であること」

『制作へ』が書店で売られはじめ、それを買うために池袋ジュンク堂へ行き、実際に本を手にとって見たときに、僕はある違和感を覚えた。『制作へ』の装丁は本を閉じている状態では全面が赤色であり、本を買う前はそれがビニールでタイトに包まれた状態になっている。本を買う際に違和感を覚えたのは、この「ビニールで包まれている」という点である。『制作へ』の文章は一部がネット上に掲載されていることもあり、「対価を払わない限りは中身を読ませるわけにはいかない」という考えは、そこにはないはずだと僕には思えた。加えて、上妻さんは『脱近代宣言』で落合洋一さんと対談しているから、私見によれば落合さんから上妻さんを知る人は多いはずだ。落合洋一の本を好む人には紙の本より電子書籍のほうを好む人のほうが多そうな気がする(偏見)ので、なおさら電子書籍版があったほうがいいように思える。にもかかわらず『制作へ』は、「ビニールでタイトに包まれた」「紙媒体の本」という形式をとっている。だから、この二つの特徴を持つことで作られる〈形〉には、何か重要な意味があるではないかと考えられるのである。

この本の装丁は、本を閉じた状態では全面が赤色に染まっている。各ページのエッジの部分がすべて赤色インクで染まっているために、本を閉じた状態ではそのように見えているわけだ。僕たちが普段読む本は、表紙・背表紙・裏表紙によってその本のメインカラーが規定されていて、白い紙のページで構成される部分にわざわざ注目したりはしない。なぜならば、普通の本ではそこに白い部分があることが当たり前だからだ。だが、『制作へ』の場合は紙のページ部分であたかも一枚の〈面〉が構成されているかのように見える。そこが〈面〉になっているという事は、表紙・背表紙・裏表紙で生成される三つの面だけではなく、単なる紙のページによる三つの〈面〉が新たに生成されているという事だ。そして、本を閉じた状態で三枚ずつの面と〈面〉が出来上がっているという事は、それがあたかも一つの〈箱〉のよう再構成されるという事になる。

実際に本を開く前は、それが一つの〈箱〉のように見える。そして、既述の「ビニールでタイトに包む」ことには、さらに一つの〈箱〉らしく「演出」する効果があったのではないかと僕は踏んでいる。全面ビニールの光沢感は、あたかもそれが一種類の素材だけで作られている感を催す。

次元増加のアナロジー

装丁がなぜこの「演出」になったのかのヒントになりそうな部分が本文の中にあった。118ページから中沢新一の『東方的』を引用している箇所があり、そこではデュシャンの「射影」の試みについて述べられている。

彼(デュシャン)はこの三次元の世界の中にある物体を、四次元物体の「影」としてとらえようとしている。ヒントンをはじめとする四次元の思想家たちは、一次元:二次元:三次元:四次元と次元を増やしていくときにおこることのアナロジーを使って、四次元知覚なるものを、思考可能にしようとしていた。デュシャンは、その逆を行ったわけである。彼は三次元の立体が二次元の平面に影として投射されるとき(そのいちばんいい例は写真である)、ディメンションがひとつだけ減ることに注目した。つまり次元数のちがうふたつの世界が出会って、そこに切断の現象がおき、横断面がつくられるとき、かならず次元数の高いほうが、ひとつだけ次元を減らしながら、そこに影をつくりだすのだ。このアナロジーを使うと、三次元世界の物体はすべて、四次元物体の影であり、私たちが実在と信じているものは、じつは「射影」の現象にほかならないのだ、ということになるだろう。デュシャンは四次元知覚そのものをとりだすのではなく、この射影のプロセスがおこっている切断面や横断面の出来事を、とりだしてみようとした。

『大ガラス』は、四次元が三次元に入り込む、まさにその瞬間を物質化してとりだそうとするオブジェとして、構想されはじめた(それがキュビスムが転換をおこしたのと、同じ年だったことには、意味がある。キュビスムは芸術を擁護するための転換を決意した。ところがデュシャンはその芸術が無化されてしまう限界点のほうに、進みだしたからである)。それは射影のおこる「横断面」「切断面」を、物質化しなければならない。そうなると、そのオブジェは、ふたつの次元数の異なる世界をしめす領域と、それらが交わりあい、接触をおこす環境面とから、つくられることになるだろう。デュシャンのノートには、それが四次元の超空間的な動きをしめしている領域と、その四次元の影としての三次元世界を実在としてつくりだす意識の働きをしめす領域とのふたつで、つくられることになるだろうこと、そして、そのふたつの領域のあいだには、おたがいのあいだのコミュニケーションを可能にし、かつ不可能にしている薄い境界の膜が引き渡されることになるだろうことが、記されている。のちに実現された作品において、上半分をしめす「花嫁」と、下半分をしめる「独身者たち」の部分として、彼はこの考えを実現してみせた。

中沢新一『東方的」

(『制作へ』本文118~120ページ)

ここで僕が思ったのは、一次元~四次元に増やしていくアナロジーのうち、その三次元までがまさに『制作へ』の装丁によって成り立っているのではないかということである。デュシャンの場合は『大ガラス』によってその「切断面」「横断面」を物質化することを試みたわけだが、『制作へ』の場合はヒントンに始まる議論のオマージュ/焼き直しを、改めて本の装丁という〈形〉によって行ったのではないだろうか。実際に画像で見てもらったほうが分かりやすいと思うので以下に示そう。

この写真において『制作へ』は開かれた状態であり、そこには下にある白ページとの差異によって赤色インクがくっきりと浮き上がっている。そして、そこには一次元としての〈線〉が「演出」される。

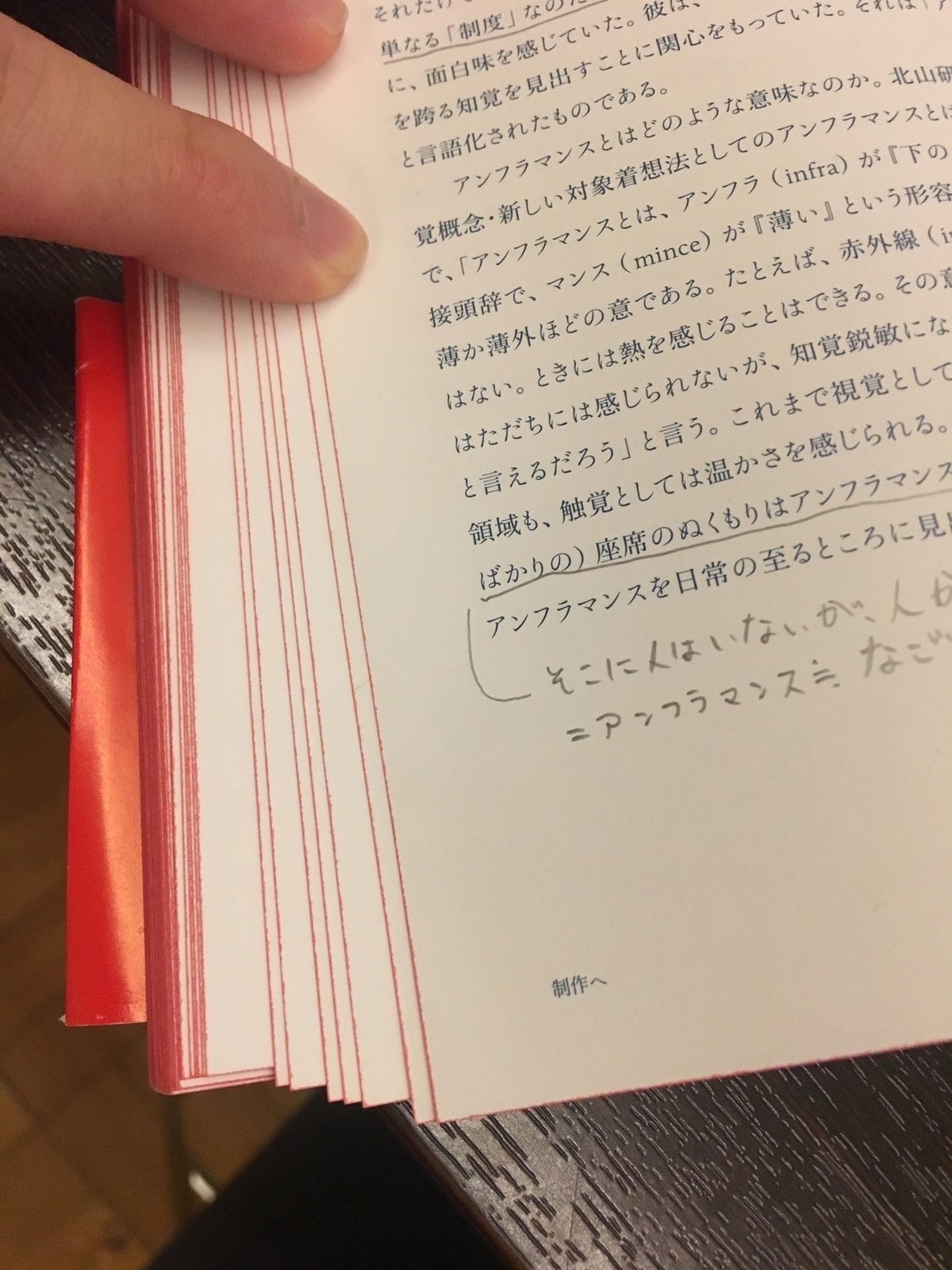

二枚目は本を閉じた状態でもよかったのだが、〈線〉の束であるということを強調したかったのであえてこういう撮り方をした。ここでは〈線〉の束である〈面〉が二次元として構成されており、次元が一つ上にのぼるアナロジーが再現されている。

三枚目は本を閉じて机に置いた状態である。すでに述べたように、実際に本を開く前は本当にそれが一つの〈箱〉であるかのように「演出」されており、ビニールにはそれを強調する作用があったのではないかと僕は踏んでいる。

虫の環世界―「無数にありえたかもしれない世界の可能性」

ただ、僕がこのようにして、数多あるかもしれない「この装丁になった理由」のうちの一つを解釈しテキスト化したところで、それが「トートロジカルな機能主義的限定としての批評」になってしまうのは避けたいところだ。もう少し掘り下げてみたい。

先に述べた通り、一枚目の写真では、僕たちヒトにとってはそれがあたかも一本ずつの〈線〉であるかのように見えてはいるが、それは「普遍的な意味での線」とは必ずしも言えないような気がする。『制作へ』の本文224ページでは次のようなことが書かれている。

日差しが眩しい。僕は横向きなる。すると、芝生がチクチクと顔を刺激して、僕から意識を奪う。視点はその芝生の細部に合わせられる。僕は小さい虫が芝生の上を這っていることに気がつき、芝生の隙間から土が顔を出していて、一瞬虫の視点に立ってしまい、驚く。そして、表情に出ていたかどうか分からないけれど、僕は笑ってしまう。にやついてないか周りの視線を気にしながらも、僕は顔をゆっくりと上げ、もう一度あたりを見渡す。僕は虫と芝生と土という配列に驚いたのではない。虫の視点によって、世界の多層性を教えられたことに驚いたのだ。その驚きは、辺りを眺めたときに出会う各々のフレームが持つ複雑性と同様の複雑性が、虫の視点という一見小さなスケールにも見出せてしまうことだった。そこにあった小さな世界の大きさ、小さいものが大きいものと同様に大きいことへの驚きである。

(『制作へ』本文224、225ページ)

虫の視点を採用したとすれば、僕がさっき〈線〉としてとらえたものは必ずしも線にはならない。

こんなふうに、紙をミクロな視点(人間の基準と比べればの話)で眺めてみれば、これは〈線〉ではなくもはや立体的な〈構造物〉である。「無数にありえたかもしれない世界の可能性」への魅惑がそこにはあって、僕はユクスキュルの環世界的なものをそこに見ることができるかもしれない。

ここまで僕なりの考え方で『制作へ』の装丁について考えてみたが、まだまだ別の解釈の仕方=「無数にありえたかもしれない世界の可能性」があるような気がする。装丁が赤色メインなのは、この本を読んだ人にとってそれが〈制作的身体〉の「血肉」とならん事を願ってだろうか?そう考えると、先ほどの次元増加のアナロジーは、〈線〉が血管、〈面〉が筋肉、〈箱〉が身体であると解釈し直すこともできそうだ。また、本文の文字はなぜ少しだけ紺色がかっていて、完全な黒ではないのだろうか?僕はいろいろな人の考えを聞いてみたいと思っている。

(気力があれば続く)

2018/10/31

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?