キャリア女性のための出生前診断(NIPT検査)

結論

・NIPT検査で生まれてくる子どもが障がい児かどうかをある程度特定できる

・NIPT検査は母親の血液を採取するだけなのでリスクはない

・妊娠10週0日から検査が可能

・妊娠12週未満であれば比較的負担が少なく中絶が可能

・中絶ができるリミットは22週未満まで

昨日、うれしいニュースを見た。

妊婦の血液から、おなかの赤ちゃんのダウン症などを調べる出生前検査(NIPT)について、日本医学会の委員会は18日、検査の対象となる妊婦の年齢制限をなくすことを決めた。35歳以上とされてきたが、新指針では赤ちゃんの病気に不安を抱えるすべての妊婦が受けられる。4月以降、早い時期に始められるようにする。

朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASQ2L6CVLQ2BULBJ015.html

私は妊娠前から出生前診断についてなんとなくは知っていたが、詳細について調べたのは妊娠後になってからだった。幸い、つわりもほとんどなく、仕事面でも時間に余裕があったので調べられたが、忙しいキャリア女性は調べる時間がないうちにタイミングを逃してしまう可能性もある。そこで、簡潔に必要な内容をここに記載したい。

NIPT検査とは

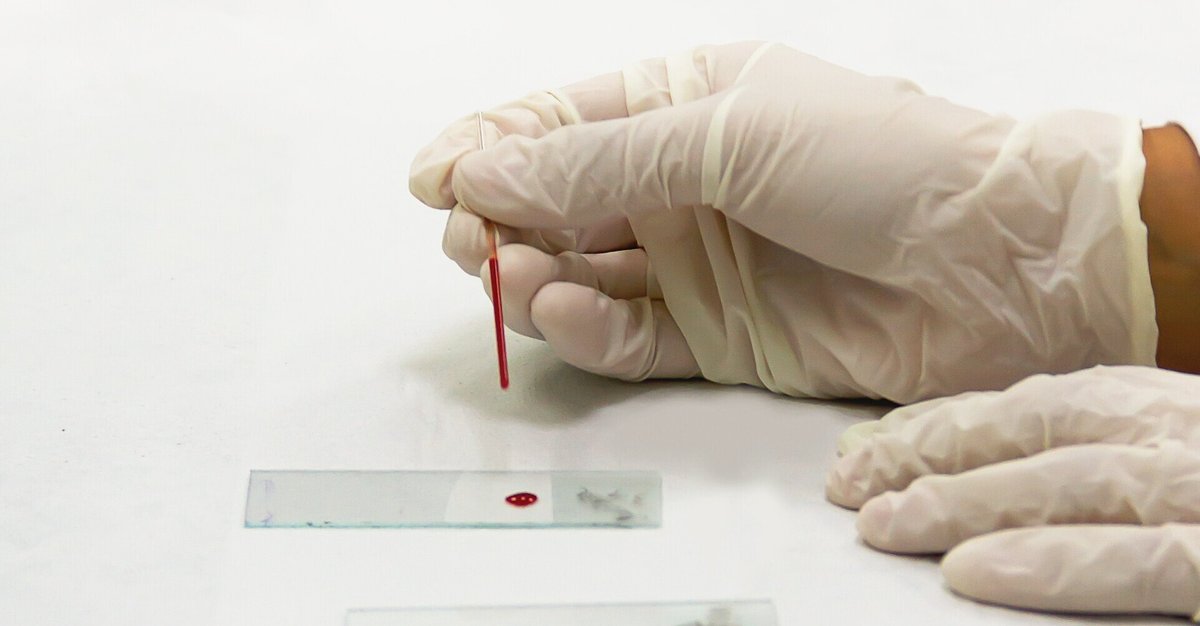

出生前診断(NIPT)は、お母さんの腕から採血した血液だけを使い、赤ちゃんのDNA断片を分析してダウン症候群(21トリソミー)、エドワーズ症候群(18トリソミー)、パトウ症候群(13トリソミー)などの染色体異常を調べる検査である。

アメリカでは、出生前診断を多くの人が受けている。検査が保険適用だし、妊婦検診で全員にパンフレットが渡される。イギリスでも、保険適用ではないので全額実費にはなるが、90%の妊婦さんが出生前診断を受けている。イギリスでは中絶を選択した場合、その費用も公費で負担してくれるそうである。

私が妊娠した当時は、出生前診断は35歳以上のいわゆる高齢出産の妊婦が対象となっていて、日本医師会の認定医療機関で受けられるのは35歳以上の方のみとなっていた。そこで、無認定のクリニックを自分で探して検査を受けた。今回のニュースは、この35歳という年齢が撤廃されて、誰でも認定医療機関で受けられるということである。

私は、この35歳以上という年齢制限は全く実態を捉えていないと常々思っていた。というのも、私は35歳以上で出産した女性たち5人に出生前診断を受けたか聞いたが、5人全員が「受けていない」と答えたからだ。35歳を過ぎると障がい児の出生リスクが高まることは多くの人が知っているが、一方で、例えば40歳で、不妊治療を何年もした末にやっと子どもを授かった、となった時に、「出生前診断を受ける勇気が出ない」ということは普通に起こり得る感情だと思うし、「診断結果に問題があったとして、中絶してまたいちから不妊治療をするのか」というと難しいのが人間の感情だと思う。結果、35歳を過ぎると出生前診断は受けないという結論に至る人が多いようである。むしろ、出生前診断を受けたがっているのは20代~30代前半の女性たちで、「もし障がい児だったら今回は一度諦めて、また妊活をがんばりたい」という声をよく聞いた。現代の日本の「おじさんの、おじさんによる、おじさんのための政治」によって、実態と制度がかけ離れている好例である。

NIPT検査のメリット・デメリット

NIPT検査のメリットは出生前に障がい児をある程度特定でき、自分の子どもが障がい児だった際に中絶する選択肢を得られることである。

出生前診断は妊娠10週0日から受けることができ、10日~14日で検査結果が出る。日本で人工妊娠中絶手術が受けられるのは妊娠22週未満(21週6日)までであるが、妊娠初期(12週未満)と、それ以降とでは手術方法が異なり、妊娠初期の方が当然痛みや出血、母体にかかる負担も少なくできる。したがって、妊娠10週目ですぐに検査を受けに行くことをお勧めする。

出生前診断といえば従来は羊水検査が主流だったので、妊娠中の子宮内から羊水を採取する際、妊婦のおなかに直接針を刺すので、流産・死産が約300人に1人の割合で起こるリスクがあり、「出生前診断は危ない」というイメージがあった。一方で、NIPT検査は母親の腕から採血した血液を用いた血液検査なので、リスクはない。

ちなみに、NIPT検査をすると子どもの性別もわかる。私は名前の候補を考えたり、ベビー服を用意したりといった点で性別がわからないと非効率なので、早く知ることができて良かったが、知りたくない人は希望すればその項目は削除した結果になるので、性別はワクワクしながら待つことも可能である。

デメリットとしては料金が高いことで、保険適用外なので、15~25万円程度かかることである。ただ、私は障がい児のリスクを減らせるなら安いと感じた。「ダウン症の子どもは天使の子ども」という人もいるし、考え方は人それぞれだと思うが、私は障がい児を育てる自信はなかったし、出産を終えた今、なおさらその自信はない。健康に何の問題もない子どもを育てるのもかなり大変なのに、障がいのある子どもを育てるのはどんなに大変なことか想像もつかない。もちろん、障がい児は統計的に一定の割合で必ず生まれてくるということは知っているが、検査をせずに障がい児が生まれてきたら、なぜたった20万ぽっちをケチったのかを一生後悔すると思ったので、10週目を迎えてすぐに検査した。

NIPT検査をどこで受けるか

NIPT検査をどこで受けるかということについては、ベリナタヘルス社と提携してVerifiを用いているところであればどこでも良いと思う。クリニックに電話で聞けば教えてくれると思うが、基本的にほとんどのクリニックがVerifiだと思うので、近くて安いところならどこでも良いのではないかと思う。

Verifiによる特定率は、例えばダウン症を特定するための21トリソミーで見ると、感度:98.90%、特異度:99.99%となっている。

感度とは、実際に染色体異常があった場合に、事前の検査で陽性と出る確率のことである。感度 98.90%の場合、実際に染色体異常があった子ども1000人のうち、事前の検査で、染色体異常があると出る人数が989人になる。(=1000人中11人は染色体異常なしと出てしまう)

特異度は、実際に染色体異常はなかった子どものうち、事前の検査で陰性と出る確率のことである。特異度99.99%の場合、実際に染色体異常がなかった子ども1000人のうち、事前の検査で、染色体異常がないと出る人数が999人ということになる。(=1000 人中 1人は染色体異常があると出てしまう)

100%というわけにはいかないが、かなり高い確率で障がいがあるかどうかを特定できることがわかるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?