閉館前の棟方志功記念館のこと

今年3月、青森県にあった棟方志功記念館に行ってきた。

私が初めて版画家・棟方志功という存在を知ったのは、まだ小学生の頃。

恐らく同世代の多くがそうであったように、「門世の柵(安於母利妃の柵)」の切手だった。

彼が青森県で生まれ育ったこと、目の病と闘いながら創作活動を続けていたことを知ったのは中学の美術の授業だったように思うが、凄い人だと認識したのは1989年に放送されたテレビドラマからの影響も大きかった気がする。当時はまだお笑い芸人としてのイメージが強かった片岡鶴太郎氏が棟方志功役で主演を務めたそのドラマでは、棟方が版画と向き合う姿勢と、その作品の数々が紹介されていた。

切手に描かれていたような柔和な女性を描いた作品も、御仏に使える者たちの眼光鋭い姿を描いた作品も、そのどちらもが木を彫って描かれたとは思えぬほどに生き生きとしていた。

そんな、棟方志功の記念館が出身地の青森県にあると私が知ったのは、皮肉にも、記念館が今年3月末で閉館することを伝えるニュースだった。

1975年の開館から49年。建物の老朽化等に伴う閉館とニュースは伝えていた。

閉館後、作品はすべて青森県立美術館へと移され、展示は継続されるという。

けれど、生前の棟方の思いが込められ建てられたというその記念館で棟方志功の作品に触れられるのは、3月末までということになる。

ならば、閉館前に行こう。

そう夫婦で決めるまでに、時間はかからなかった。

訪問したのは、今年3月10日だった。

その日の青森市は、朝から雪模様。

棟方の意向に沿って作られたという庭園には静かに雪が降り積もり、墨絵のような景色が広がっていた。

青森県内では珍しいという純日本庭園の庭を眺めながら石畳の通路を歩き、校倉造を模して建てられたという記念館に入る。

中に入ると、高い天井まで届く壁には棟方志功の遺した言葉が大きく掲げられていた。

オドロイテモ、おどろききれない

ヨロコンデモ、よろこびきれない

カナシンデモ、かなしみきれない

それが版画です

(棟方志功)

記念館の受付に進む。

入口左手に映像上映スペースがあり、棟方志功の歩みを振り返る15分ほどのドキュメンタリー映画が上映されていた。

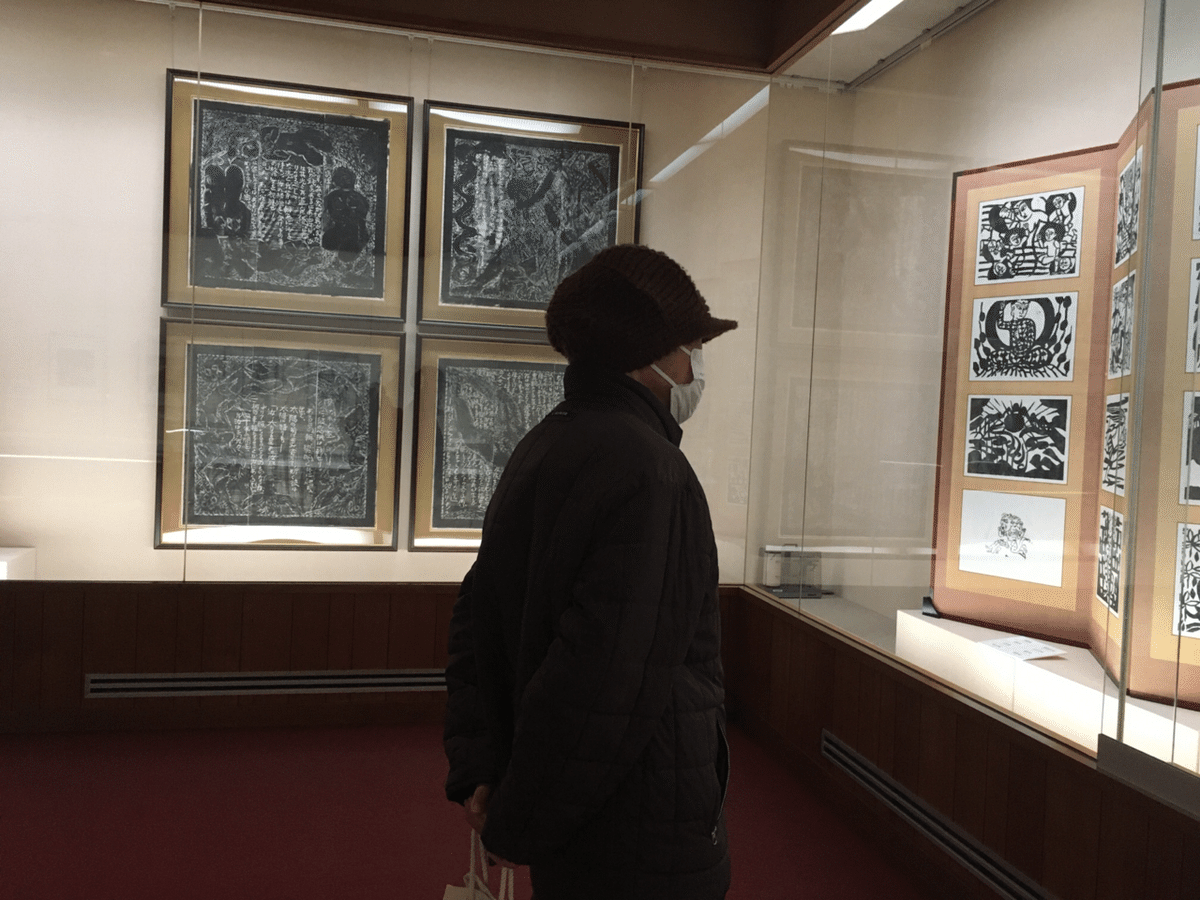

映画を見てから、作品展示室に入った。

2部屋に分かれた展示室の面積は、決して広くは無い。けれど、ひとつひとつの作品の力に圧倒される。

(飾られていた棟方夫妻の写真とブロンズ像のみ撮影不可)

棟方志功が眠る「静眠碑」の碑文ともなった「不盡(ふじん)の柵」

入口に掲げられていた「アイシテモ~」の言葉は、この「不盡の柵」の意味について

棟方志功自身が語ったものとされている

夫はこの後、図録とグッズを購入していた

版画。絵画。そして、書。

左眼は完全に失明し、右目も病のため眼鏡が版木に触れるほど近づかなければ見えないほどの視力だったという棟方志功。けれど、迷いの無い線や鮮やかな色彩を目の前にすると、その障害について語ることも失礼に思えてくる。凄い。陳腐な表現しかできない己の語彙力の無さが情けないが、凄いとしか言いようがない魅力的な作品の数々に引き込まれる。

知っていた作品に触れられたという感激と、初めて目にする数々の作品への驚き。ひとつひとつの作品に食い入るように見入っていたら、あっという間に1時間以上が過ぎていた。

作品が素晴らしいのは言うまでもないけれど、初めて足を運んだ記念館で私の心に強く残ったのは、館内に展示されていた棟方と奥様の写真だった。

棟方志功が文化勲章を受章した際に撮ったものだというその写真の中で、少々緩めの羽織袴姿で椅子に座る志功の隣には、控えめな色の着物姿の千哉子夫人が寄り添うように立っていた。

二人とも、堅苦しさを全く感じさせないたたずまい。

そして、天真爛漫な笑顔。

穏やかな笑い声が聞こえてきそうな写真だった。その笑顔からは、幸せそう、という言葉では言い尽くせないほどの深い愛情に満ちた二人の日々が伝わってくる気がした。

棟方志功記念館の閉館後、所蔵されていた作品と資料はすべて、青森県立美術館へと移されたという。

今も残る記念館のホームページには、閉館の挨拶とあわせて、7月6日から青森県立美術館において展示面積を拡張した上で常設展示されることが記されていた。

次は、県立美術館にも足を運びたいと思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?