子どもの偏食と家庭の食育 ~偏食克服術ベスト3~

ここ1年、妊産婦さんの低栄養問題や子育て家族の「時間」問題について考える機会がとても増えました。「結婚 → 妊娠 → 出産 → 子育て」と、ライフステージの変化に伴って私たちの抱える悩みや課題は変化します。妊産婦さんの健康課題については過去にも述べているので割愛しますが、出産後子育て期に入ると、「子ども」中心の生活に変わり、仕事と家庭の両立や子育てに関する悩みが増えます。なかでも、子どもの食事や健康については、全世界の子育て家族共通の悩みだと思います。

今、自社で社会課題に対して新たにトライしようとしている領域もまさに、子どもの食事・健康に関することです。そこで今回は、「子どもの偏食」をテーマに、読み解いた論文の内容を参考にしながらお話しできたらと思っています。子どもの食事に悩んでいるパパ・ママの参考になれば幸いです。

子どもの食事の困りごと

「子どもの食事で困っていることはなにか」と聞かれると、どんなことが思い浮かびますか?厚生労働省が実施した平成27年度 乳幼児栄養調査結果によると、2~3歳未満では「遊び食べをする」の回答率が4割ともっとも高く、3歳歳以上では「食べるのに時間がかかる」「偏食する」の回答率が高かったそうです。なかでも、「偏食する」については、昭和60年の調査結果と比較すると回答率が10%ほど増えており、現代的な課題の一つなのかもしれません。また、この調査では、約8割のパパ・ママが子供の食事について困りごとを抱えているという結果が出ていました。こういった事実からも、子育て家族にとって「食事」の負担軽減は大きなテーマであることがわかります。

※偏食とは:偏食と聞くと、特定の食品(特に野菜)を嫌うことをイメージする人が多いと思いますが、反対に特定の食品を好むことで食事が偏ることも偏食といえます。

幼児期の食習慣は大人になっても続く?

野菜や果物の摂取が健康づくりにおいて重要であることは多くの方が知る事実ですが、幼児期に野菜と果物を食べることで得られる健康上のメリットや食行動は、大人になっても継続する可能性があります。子どもの食の好みを評価した数少ないコホート研究によると、幼児期に身につけた食の好みは思春期まで続き、大人になってからの食習慣の質に影響を与える可能性が示されています(Northstone K, et al. 2008.)。

最近では、子どもの好き嫌いは、成長するにつれて大部分は自然に解消することが多く、無理に偏食を直す必要はないという考え方もありますが、幼児期に形成された食習慣が将来の味覚や食習慣、ひいては生活習慣病の発症リスクに影響を与える可能性は否めません。人生の早いタイミングで野菜や果物などの健康的な食品に食べ慣れることはとても大切なのです。

子どもの野菜嫌いは“生まれつき”

野菜を食べてくれない、と悩むパパ・ママは多いと思いますが、これは日本に限った問題ではありません。就学前の子どもたちの平均的な野菜摂取量は、米国やベルギー、ギリシャ、メキシコなど、多くの国で基準を満たしていないようです。

なぜ子どもは野菜を好まないのか。それは、生物学的影響や発達上の影響もあるのです。甘いものや塩辛いものへの嗜好は、幼児期にもっとも高くなるといわれており、反対に苦いものを嫌う傾向があります(Mennella JA. 2014.)。そのため、子どもは大人よりも塩分や糖分の濃度が高いものを好み、苦みのある野菜を嫌うのです。これらの嗜好は“生まれつきのもの”といわれていますが、子どもの食べ物の好みは、学習(野菜を食べることを経験すること)によって変化する可能性があります。

※味蕾細胞:ヒトの舌には「味蕾(みらい)」という味覚センサーの働きを持つ細胞が存在します(食べ物を口に入れて噛み、唾液と混ざり合って液状になった成分が味蕾に接触することで味を認識する)。味蕾の数は大人よりも子どもに多く、このため子どもは味に敏感であると考えられます。

子どもの偏食克服術ベスト3

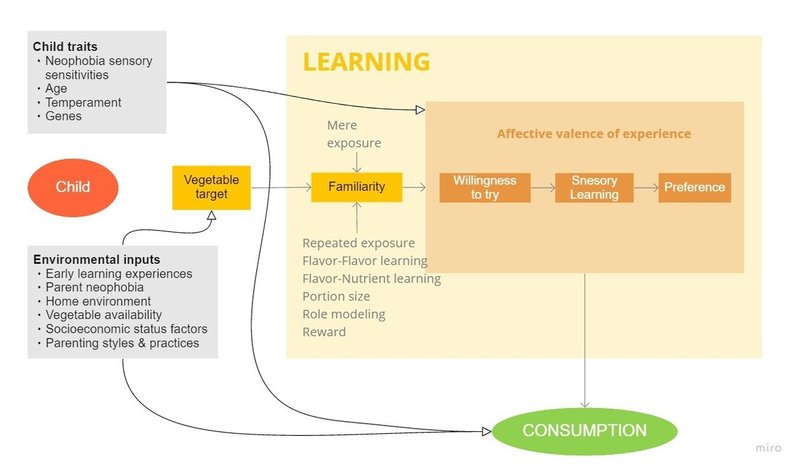

食べ物に対して「親しみやすさ」を高めることは、子どもが新しい食べ物・苦手な食べ物を受け入れられるようになるための重要な要素です。親しみやすさは「食べてみたいと思う意欲をつくり」→「感受性を養い」→その結果「好き」という気持ちがつくられます。そこで今回は、親しみやすさをつくることで野菜嫌いを克服するための方法を3つご紹介します。

|繰り返し学習(Repeated exposure)

子どもに野菜を食べさせようと頑張りすぎてしまうパパ・ママも多いはず。実は「食べなさい!」と強制する行動はむしろ逆効果で、強制せずとも、新しい食べ物に触れる機会を増やすだけで、野菜消費量を増やす戦略になるそうです。

2~5歳の子どもの野菜摂取量を増やすための方法について、複数の研究結果を1つにまとめた文献では、新しい食べ物を受け入れられるようになるためには7~15回触れる必要があると報告されています(Holley CE, et al. 2017.)。子どもの多くは、さまざまな場面での食経験を積むことによって、野菜への拒否反応が軽減するのです。

※ご褒美(Reward):繰り返し学習とシールのご褒美(野菜を食べたらシールをあげる)を組み合わせることで、就学前の子どもの野菜消費量を増やすことができるかもしれません(Remington A, et al. 2012.)。ご褒美を設けることについては、賛否両論ありますが、その効果は介入直後から介入後6か月まで有効とする報告もあり、新しい食べ物になれる一つの方法といえます。

|フレーバー学習(Flavor learning)

幼児期は、エネルギー密度の高い食品を好む傾向があり、とくに脂肪分の高い食品を好むといわれています。そのため、特定の野菜料理に油やクリームチーズを加えて(=エネルギー量を増やす)、野菜消費量が変化するかどうかを比較した研究がありますが、いずれも目立った効果が得られていません(Holley CE, et al. 2017.)。さらに、この方法では、世界で深刻化しつつある子どもの肥満リスクを高める可能性があるため、家庭で実践するには注意が必要です。

しかし、先述のように新しい食べ物に繰り返し触れようとも、野菜を見ただけで嫌がる子どもは多いですよね。そんなときの段階的な戦略として、例えば、子どもが食べなれているソースを野菜にかけて、少しずつ新しい味になれさせるのは、よい方法かもしれません。味と味を組み合わることで、新しい食べ物への抵抗感を減らしたり、苦みをマスキング(負の感覚を軽減)することができるようです。ですが、これは子どもの野菜消費量を増やすための間接的な効果といえます。

|お手本になる(Role modeling)

親の食習慣が子どもの食行動に与える影響は、文献でもよく知られています(家庭での野菜の提供頻度が高ければ子どもの野菜摂取量も高くなることや、母親の野菜摂取量と子どもの野菜摂取量との間には正の関係があるなど)。また、性別、人種、年齢、表情が異なるモデルが食べ物を食べている写真を用意し、就学前の子どもたちに「これらの写真の中から、おやつに食べたいものを選びましょう」と指示をすると、子どもたちは食べ物を嫌がる表情をしたモデルよりも笑顔の表情のモデルが食べているものを好んだ、という研究結果があります(Frazier BN,et al. 2021.)。つまり、ただ食べている姿を子どもに見せるのではなく、表情や言葉でも「おいしい!」と表現しながら、野菜を食べている姿を見せてあげることが大切です。

さらにこの研究では、大人よりも子ども、同性よりも異性の子どものモデルが食べているものを好むことも示唆されているので、上の子や仲の良いお友だちがいれば、パパ・ママと一緒にお手本になってもらうのも一つの方法かもしれません。

図:子どもの野菜の嗜好と消費の発達に与える影響を2段階に分けてモデル化したもの。(Johnson SL. 2016. を引用して作成)

※番外編:行動経済学に基づく手法の1つであるナッジ(人々がよりよい選択を自発的にとれるように手助けする方法)を活用した研究をご紹介(Sharps MA, et al. 2020.)。

絵柄入りのお皿を使って、子どもの果物や野菜の消費に与える影響を調べた研究によると、大きな野菜の絵柄入りのお皿を用いると、小さな絵柄入りのお皿に盛った野菜よりもより多くの量を消費するそうです。これは、推奨される大きさの絵を描くことで、子どもの野菜消費を促すだけでなく、最適な量の消費を促すことにもつながる可能性をも示しています。

まとめ

子どもの偏食、とくに野菜嫌いを克服するための方法について、いくつかの文献を参考にしながらご紹介しましたが、そのほかにも、盛り付ける野菜の分量を倍にするとか、複数の野菜を提供して選択肢を増やすとか、いろいろな方法が検討されています。しかし、子どもの偏食についてはまだ研究自体が十分に進んでいないというのが実態です。

ご家庭の中で、試行錯誤しながら子どもの食事と向き合っているパパ・ママも多いと思いますが、一起業家として、一管理栄養士として、そんな家族の課題と向き合うサービスづくりをこれからも心掛けていきたいと思う、今日この頃です。

参考文献

1)厚生労働省「平成27年度 乳幼児栄養調査結果の概要」

2)Northstone K, Emmett PM. Are dietary patterns stable throughout early and mid-childhood? A birth cohort study. Br J Nutr. 2008 Nov;100(5):1069-76.

3)Mennella JA. Ontogeny of taste preferences: basic biology and implications for health. Am J Clin Nutr. 2014 Mar;99(3):704S-11S.

4)Holley CE, Farrow C, Haycraft E. A Systematic Review of Methods for Increasing Vegetable Consumption in Early Childhood. Curr Nutr Rep. 2017;6(2):157-170.

5)Remington A, Añez E, Croker H, Wardle J, Cooke L. Increasing food acceptance in the home setting: a randomized controlled trial of parent-administered taste exposure with incentives. Am J Clin Nutr. 2012 Jan;95(1):72-7.

6)Frazier BN, Gelman SA, Kaciroti N, Russell JW, Lumeng JC. I'll have what she's having: the impact of model characteristics on children's food choices. Dev Sci. 2012 Jan;15(1):87-98.

7)Johnson SL. Developmental and Environmental Influences on Young Children's Vegetable Preferences and Consumption. Adv Nutr. 2016 Jan 15;7(1):220S-231S.

8)Sharps MA, Thomas E, Blissett JM. Using pictorial nudges of fruit and vegetables on tableware to increase children's fruit and vegetable consumption. Appetite. 2020 Jan 1;144:104457.

▼ 運営サービスのご紹介

https://shop.mamakyu.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?