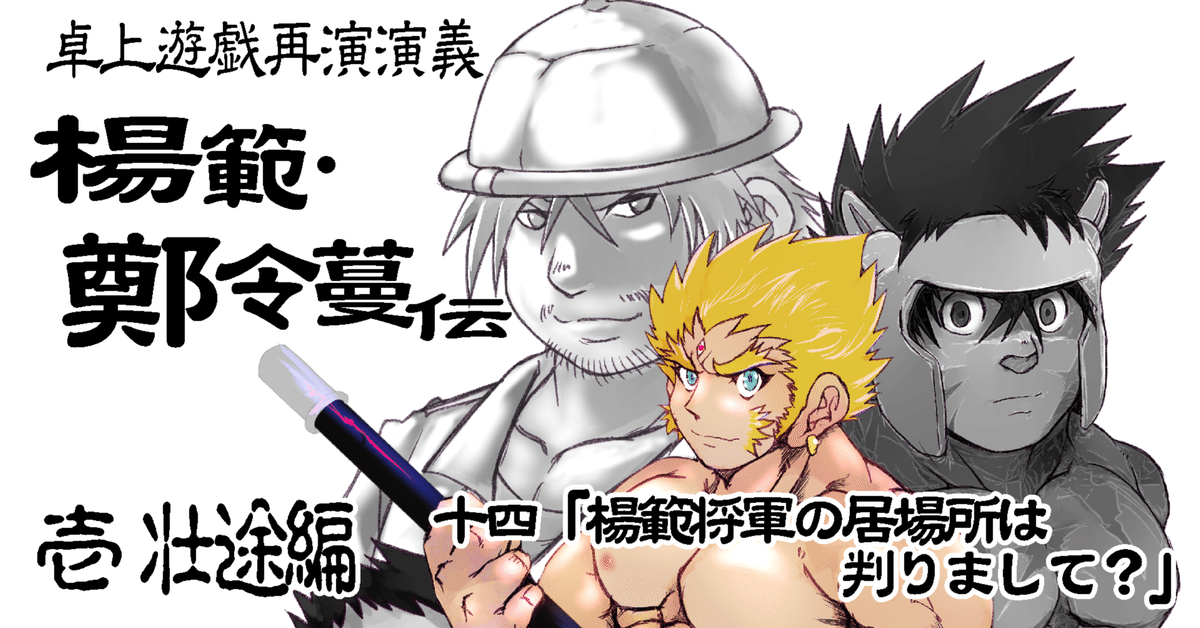

楊範・鄭令蔓伝 壮途編 十四「楊範将軍の居場所は判りまして?」

十四「楊範将軍の居場所は判りまして?」

炎帝祝融氏が都をおいた南都開陵府は元々高陵とよばれる地方都市だった。幸い大河に近く水陸の便がよいこと、周囲に穀倉地帯が広がっていることもあって中央政府の都となったのである。元々は西方の地方政権に過ぎない祝融氏が中央政権としてまがりなりにも成り立っているのは、この開陵府を都としたためにほかならない。

この街が中央政権の都となってから人口は急増し、今や人口は数十万人である。世界でもこれだけの人口を持つ都会は少ない。おそらく伽難国…「帝国」…の都、「帝都」くらいのものであろう。特に中原北部で続く戦乱から逃れた難民達が次々とこの開陵府へとなだれこんできたせいもあって、人口は十数年前の二倍に膨れあがった。

それらの人口を支えるための食料や物資、そして中央政権や貴族達が消費する贅沢品などがこの開陵府の都にながれこみ、ひっきりなしに取り引きされる…そして通りは美しく着飾った貴族や武将、羽振りのいい商人達が行き交うという、首都にふさわしい顔をしていた。

もっとも実際のところはそんな平和な街というわけではない。中原北部ではいまだ中央政府に反発する豪族達が割拠していたし、南部とていつ反乱が起きないとも限らない。それに各地で野盗がうろうろしている。この開陵府には中央政府軍の大軍が常に駐留している。そう、一大軍事拠点としての顔も持っていたのである。

開陵府の中心といえば当然禁城である。ここに皇帝劉衛…武帝がいる。いや、これだけ広い宮殿に一人でいるわけではない。武帝を支える祝融氏族の貴族を中心とした文武百官、そして甘皇后ら後宮の人々、強力な近衛軍団にいたるまで多数の人々がいる。この宮殿の中だけで十分小さな一つの街と呼べるくらいの人数である。

禁城の中央、紅極殿は皇帝劉衛の玉座のある建物だった。「紅極殿」といえば聞こえはいいが、それほど大規模な建築物ではない。元々この開陵府に都がおかれる前の宮室を改造した程度のものである。前王朝の大都延寿宮に比べれば何分の一の大きさしかない。劉衛が皇帝になってまだ日が浅く、戦乱が収まっていないということもあるが、なによりも彼の地味好みの性格も現れている。

紅極宮の西側には甘皇后の住まう後宮、甘泉宮がある。ここもそれほど大きい建物ではない(といっても宮殿としてみればである)が、皇帝劉衛と甘皇后の実質的な家庭の場であるということで紅極宮よりも生き生きとして行き届いた感じである。表の宮殿はあくまでも実務の場所であるので、実用中心になっているのに比べ、この甘泉宮は遊び心のある小意気なデザインに満ちていた。さすがは女性が主役の宮殿ということだろう。事実…この甘泉宮は皇帝とその家族、それから極一部の要人をのぞいて男性は立ち入ることが許されぬ女性だけの宮殿だった。後宮は本来そういうものなのである。皇帝の家族の私邸という意味と、そしてもう一つ別の重要な理由から、この甘泉宮の内部にはたとえ宰相・大将軍であっても立ち入ることが出来なかったのである。

* * *

甘泉宮の一画にあるそれぞれの部屋には、皇后や皇帝の家族を世話する女官達が住んでいる。女官といってもピンからキリまであって、下は洗濯や掃除をしたり、料理を運んだりするものから、上になると皇帝の妾まで大変な人数である。その頂点にいるのが皇后なのである。それぞれが外宮(つまり政治の場である紅極宮)とおなじくちゃんと官職にあてはまっており、本人や家族には給与も与えられるわけである。

「ファン姉さま、もうお休みでいらっしゃいますか?」

女官の一人が入った部屋はそれほど広いものではない。寝台と衣装棚と、それからいろいろなものが納められているらしい箱がおかれたシンプルな部屋だった。おそらくこの部屋の主の趣味なのであろう。奥には女性の部屋らしく化粧台などもある。

部屋の主は化粧台の前に座って読書をしているようだった。既に時刻は真夜中だったが、燭台の明かりで部屋は決して暗くはない。いや、こういう宮殿の場合、常に部屋を明るくしておくのは防犯上の意味も大きい。そのおかげで読書も存分に出来るというわけだった。

さて、読書をしていたところを邪魔された彼女はものうさそうに女官を見た。

「なにぃ?いまいいとこなんだから!」

「また小説ですの?姉さま…」

どうも彼女は小説を読むのが好きらしい。今も街で流行の推理小説を熱心に読んでいたのである。後宮では結構こういう例は多く、市販の本だけでなく自分で本を書いて仲間と回し読みをする連中もいるほどである。一種の「同人活動」のようなものだった。まあ彼女の場合はそこまで重症ではない。

ファン…彼女の名前は苗香蘭という。ファンというのは「香」であるから、彼女のあだ名である。年齢はおそらく二十代であろう。開花したばかりの美しさは後宮にふさわしい美女だった。髪の毛をアップにあげて縛っているとその頭の形の美しさが細く切れ長の眉とあいまって「香蘭」という名にとても似合う。

とはいうものの、せっかくの読書を中断させられた彼女の表情は険しかった。美人というものは険しい表情をするとなんだか夜叉を想像させて恐ろしいものなのである。

「何の用事?くだらないことなら後にしてよ。」

女官は肩をすくめて苦笑した。ファンのことを「姉さま」と呼ぶのであるから、彼女はかなりファンに親しいのである。こういう時のファンが「機嫌が悪くなる」ことくらい重々承知だった。その危険を侵してでも伝えなければならないことが無ければ彼女の部屋に来たりはしない。

「申し訳ありませんわ。その…おばあさまがお呼びなんですの。」

「おばあさまが?うう~…」

ファンはがっかりしたように肩を落とした。「おばあさま」の呼び出しとあればたとえこの面白い推理小説を放り出しても行かなければならない。彼女はしかたないというように本をその場においた。もう夜中だというのにいったい何の用事であろう。

おばあさま…彼女の上司である「黄美人」である。美人というのは「皇后」とか「中宮」というのと同じで後宮の地位の名前である。本当に美人であるかどうかとはまったく関係無い。いや、はっきり言うと黄美人は美貌どころか本当に「おばあさま」だった。その「ばあさん」が彼女の上司であり…実は後宮のもう一つの顔を代表する重要な人物だったのである。

* * *

「おばあさま」の部屋につくと彼女はそっとノックをして中に入った。「美人」の部屋ということで彼女の私室よりはかなり広い。お付きのものも何人もいるのだからかなりの地位ということである。年を取っている上に美人でもなんでも無いのにこれだけの待遇というのであるから、彼女は後宮の重要な役…いや、実力者なのである。

「おばあさま、苗香蘭参りました。」

「夜遅くすまないねぇ」

部屋に入ったファンは早速中央に鎮座している「ばあさん」の前にかしずいた。内心は「せっかくの推理小説が!このくそばばあ!」と思っているのだが、表情には全く出さないのはお約束である。

「ばばあ」のほうはそんなファンの心理は関係無い。にこにこ笑顔を振りまいてお付きのものにお茶やらお菓子やらを持ってこさせる。これは非常に悪い傾向である。というのは、このばあさんがこんな大盤振舞をするときは決まって「厄介な任務を押し付けようとする時」だったからである。

「まあまあ、遠慮しないでお食べなさい。」

「ありがとうございます。せっかくのお心尽くしですから…」

ファンはやけになって目の前の月餅やら大学芋やらを食べ始めた。どうせ厄介な任務が降ってくるのはまちがいないしじたばた避けるつもりも無い。彼女はそれなりに仕事には熱心なのである。推理小説を読んだり同人小説を書いたりすることはあくまで趣味であって本業とは別である。

ひとしきりお菓子を食べた後、ファンは切り出した。

「おばあさま、ところで任務ですわね?なんでございましょう?」

「これはしたない!そういうことは自分から切り出してはいけませんよ。後宮の女性として恥ずかしいではありませんか!」

冗談ではない。「まな板の上の鯉」状態というのはとても耐えられるものではない。そういうところがこの「ばばあ」が「くそばばあ」なゆえんなのである。いらいらする彼女であるが、これはもう宮仕えの宿命である。

困ったことに「黄ばばあ」はなかなか本題に入らない。どうせいつもの「どこかの豪族の内情調査」とか「皇帝の妾にふさわしいと噂の美女の素行調査」とかであろう…少なくともファンはそう予想していた。そう、彼女は後宮の情報組織、「紅蛇」の腕利きエージェントだった。

実は「後宮は皇帝の私的な情報機関」の機能も持っていた。そもそも「皇后がいる」ということで宰相だろうがなんだろうがこの宮殿の中にはそうそう立ち入ることは出来ない。ということで皇帝や皇后が私的に情報を集めるには後宮にいる彼女達を使うのが一番良い方法なのである。もっとも皇帝や皇后は代がわりする毎に人が変わるのだが、後宮の情報組織はそのままだから、代を重ねるにしたがって強力な諜報組織となっていた。「おばあさま」はその組織「紅蛇」の家長で、ファンはその腕利きエージェントというわけなのである。当然仕事は皇帝や皇后の密命だから「妾探し」から「軍事機密奪取」「暗殺」にいたるまでいろいろであるが、とにかく皇帝の私事公事にいたるまで雑多な、しかし重要な任務であることも多かった。

さて、「おばあさま」は結局その後も延々一時間近くファンを捕まえて茶のみ話に明け暮れた。さすがにファンのほうはうんざりしているのだが、止めるわけにも行かない。そして長い長い雑談が種切れになったころになって(当然もう深夜も良いところである)ようやくこの婆さんは肝心の任務を言い出したわけだった。

ところがそれはファンが耳を疑うとんでもないものだったのである。

* * *

「楊範?聞き覚えがありますわね。あの楊範将軍ですの?」

「そう、武礼撫爵のあの楊範だよ。龍三眼将軍さ。」

ファンは目を白黒させてばあさんの顔を見た。「龍三眼」楊範将軍のことは彼女とて記憶にある。実は彼女とそう年も変わらないはずだった。歴史上初めて弱冠十六歳で天覧武闘会に優勝した拳法家、中原人には珍しい金髪と頬髭…先年の王朝交代前後に野に隠れてそれっきりだったので、彼女はもうとっくに病気か何かで死んでしまったものと思いこんでいたのである。

まあしかしその楊範が生きていたからといって彼女が仰天するほどの話ではない。彼女が驚いたのはその任務…「楊範将軍」をそそのかし反乱を起こさせろという…のほうだった。

「いったいそれは?皇帝陛下のお考えなのですか?」

「もちろんです。このような重大な密命、他に誰がだせましょう?」

「いったい…」

さすがの彼女も、身体の奥のほうの震えを止めることは出来なかった。現皇帝劉衛、武帝は狂人ではない。英傑かどうかは彼女自身ちょっと判らないと思うところもあるが、とにかく思考は正常のはずである。ということはなにか重大な策略がこの密命の影にあるということだった。

ところが「おばあさま」はそんなファンの様子を見て安心させるように微笑んだ。その笑顔は明らかにファンの任務がそんなに単純なものではないことを暗示していた。「楊範将軍に反乱を起こさせる」のはもっと重大な目的の一環に過ぎない…その真の目的こそがファンに依頼された本当の任務だったのである。

「相手は…伽難国ですよ。」

「伽難国…」

「たしかに武帝陛下は政権を握るときに伽難国の手をかりました。しかしその後の奴等は知ってのとおりです。これ以上野放しにはできません」

伽難国の「神将」達…彼らは皇帝劉衛を援助して以来、宮廷の高官として入りこんでいる。大将軍、車騎将軍など軍の高官の地位を与えられ、大きな顔をしていた。それだけではない、伽難国から運びこんだ麻薬を流したり、金銀や重要な魔法の宝を国外に持ち去ったり好き勝手なことをしている。

しかし今の中央政権には伽難国の神将を追い払うだけの力はない。そんな事をすれば武帝劉衛が一瞬の間に殺されることになってしまう。いや、たとえ劉衛が無事だったとしても、伽難国が北方の反乱軍につけばとても政権を維持することなど出来ないことは明らかだった。それほどまでに神将達は強力な魔力を持っているのである。

その伽難国に劉衛政権自身が対抗するためにうち出す策略の一つ…それがファンの任務だった。「反乱」というのはたとえに過ぎない…楊範が力を持ち、そして他のいろいろな作戦によって中原における伽難国の力が衰えればいいのである。

だからこそこの重大な、そして困難な任務は彼女にしか出来なかった。高度な政治的判断が出来、臨機応変の策略を仕掛けることが出来るのは、この「紅蛇」一のエージェントである彼女しかいないのである。

ファンは驚きながらも不思議と微笑を浮かべていた。任務は高度で困難だったが、しかしその分壮大だった。もしうまく行けば彼女の微笑は伽難国を傾ける。「傾国の女スパイ」というのも痛快な話ではないか!だから…

彼女は深々と頭を下げると艶然と微笑んで「おばあさま」…黄美人に言ったのである。

「おばあさま。楊範将軍の居場所は判りまして?」

(第1章 会稽山 了)

続きは同人誌イベント・Booth等で頒布している「楊範・鄭令蔓伝 壮途編」、同「邂逅編」、「登龍編」(8月発売開始)、「覚醒編」(12月発売開始予定)にてお楽しみください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?