グループディスカッションのアウトプット【ケーススタディ編】

※当記事は約6分で読めます【約2,400文字】

1. 当記事の目的

選考におけるグループディスカッションでは、評価の対象が、ディスカッション中の貢献度となるため、結果よりも何よりも重要なのが立ち回りだという話をしました。

立ち回り方については、以下の記事にて詳しく説明していますので、気になる方は是非読んでみてください。

しかしそうは言っても、グループディスカッション内で貢献するには、提示されたお題に対して、一つの合意に持っていくというプロセスが重要で、そのプロセスを頭に描き、推進する力が貢献度にも影響してきます。

したがって、ある程度、グループディスカッションというものに触れることで、答えの導き出し方というものをイメージとして持っておく必要があります。

そこで、当記事では、具体的なテーマを元にケーススタディとして説明し、アウトプットのレベル感を掴んでいただくことを目的としご紹介していきたいと思います。

2. ケーススタディ

では、早速、具体的なテーマに触れていきましょう!

(1)お題

まずは、以下のテーマについて自身で考えてみてください。

<テーマ>

無人島に持っていくなら「ナイフ」か「ライター」か?

自分なりに答えを考え、プレゼンする想定で、話す内容を紙などにまとめてみましょう。

グループディスカッションでは、本来、多人数で合意形成をするため、個人の思考時間の後、『意見交換』『討議』『まとめ(プレゼン)』と進んでいきます。

当記事では、この意見交換以降のまとめ方のイメージをお話ししていきます。

また、この時、役割のうち、書記が非常に重要となります。

まとめるにあたって、書記の役割を担っていると考えて整理してみてください。

(2)解答までの思考プロセス

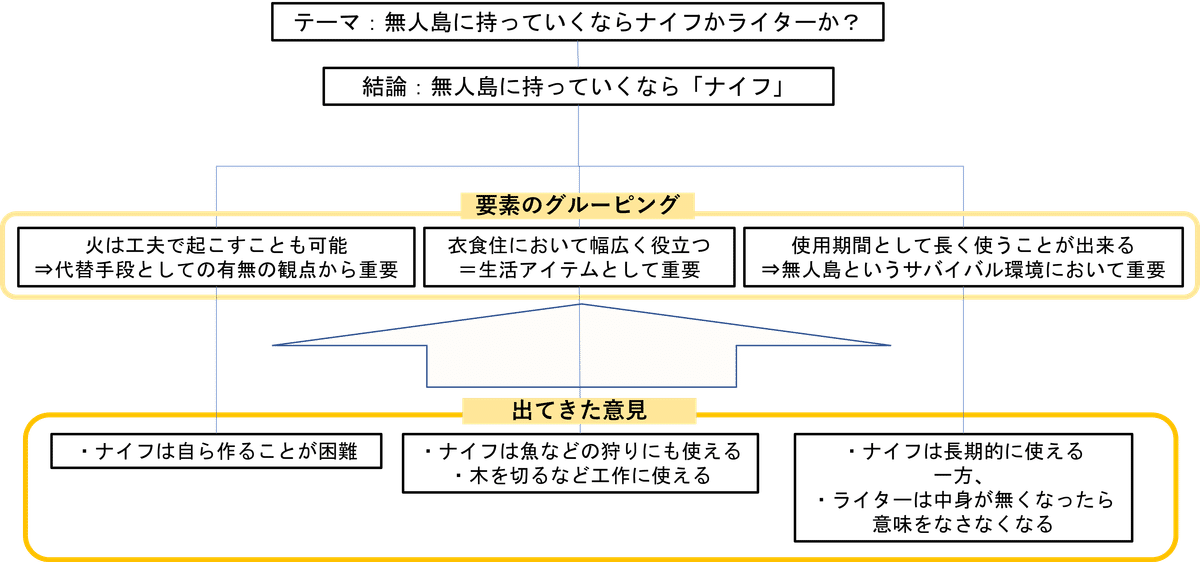

それでは、討議中の思考プロセスを書記のアウトプットイメージと共に説明していきます。

以下が、解答に至るまでの思考プロセスと図式化した内容になります。

① 意見交換(ブレインストーミング)

この時、意見交換(ブレインストーミング)として、メンバーの数だけ、様々な意見や根拠が出てきます。

それらを書きだします。図で言うと【出てきた意見】です。このとき、書き出しながらも出来るだけ、類似した要素はどれか、まとめられるものが無いかなど考えながら書き出してください。

② 討議(意見をまとめ、選択肢に対する答えの精査をする)

出てきた意見に対して、どのようなことが言えるのか、グルーピングしていくことで見えてくる共通点などがあります。

当テーマの場合、図で言う【要素のグルーピング】が該当します。

例えば、【出てきた意見】のうち「ナイフは魚などの狩りにも使える」「木を切るなど工作に使える」は同じく「衣食住の用途としての意見」です。

これらをまとめながら、どのような理由(根拠)が言えるのか、そしてテーマに対する選択としてどちらが適切かを整理していきましょう。

また、要素のグルーピングの際、MECEの概念で「漏れなくダブりなく」出来ているか確認することで、まとめの精度が上がりますので、この視点も忘れずに取り組むようにしてください。

MECEについては、以下の記事にてご紹介しています。

(3)解答例

以上のように、図を活用しながら整理したうえで、グループ全員の合意の下で答えが出たとします。

そして、それを踏まえてどのようにプレゼンするべきかお話しします。

① 結論から

私たちのグループでは、無人島に持っていくなら「ナイフ」だと結論付けました。

そして、この結論に至る理由を図でまとめましたので、そちらを用いながら説明したいと思います。

② 理由(根拠)

無人島に持っていくのはナイフだと判断した理由は3つあります。

・ライターで火をおこすという点については、代替手段として原始的な方法による着火が可能だということ

・ナイフは衣食住という観点で幅広く役立つこと

・サバイバルという環境下において、長く使用できるという利点を持っていること

③ まとめ

以上の3つが重要だと考えたため、私たちのグループでは無人島にナイフを持っていくべきだと考えました。

<Point>

・「結論」⇒「理由」⇒「まとめ」のCREC法に基づいた流れで話す。

・各意見で挙がってきた内容は根拠に対する具体例になるため、それらを細かく話すべきではありません。しかし、その中でもクリティカルな意見(説得力が増すような意見)があった場合は、簡潔に補足として理由(根拠)のあとに紹介することがあります。

グループディスカッションの際の意見の吸い上げは、ボトムアップ型になります。

つまり、各意見をまとめながら、要点を抑えていく思考プロセスです。

ただし、注意事項として、プレゼンの際はトップダウンで必ず結論から述べるようにしてください。

このとき、議論の流れを細かく説明しようと、時系列にプレゼンする学生をよく見かけます。

しかし、ビジネスの場では、過程が知りたいのではないため(選考の評価は過程でされていますが、それでも面接官が最中にちゃんとみているため、プレゼンは不要です)、『結論』⇒『理由』⇒『結論(まとめ)』のように、『CREC法』に基づいたプレゼンが好まれます。

『CREC法』については、以下で説明していますので、分からない方は読んでみてください。

3. まとめ

いかがでしたでしょうか。

当記事では、具体的なテーマを用いながら、思考プロセスを可視化し、図を用いてアウトプットのイメージを共有しました。

また、プレゼンの際の注意事項として、結論から述べる重要性についても触れました。

実際の選考の場面でも以上のことに注意しながら取り組むことで、効率的かつ精度の高いアウトプットに繋がっていきますので、是非覚えておいてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?