メソポタミアのボート三人男 第一回/高野秀行

プロローグ トリアーナの舟

「俺たちはトリアーナやな」山田隊長が厳かな口調で言った。

「鳥と穴?」

空を飛ぶ鳥も久しからず、おごれる者も穴に落ちるという平家物語以来の諸行無常という意味だろうか。そのわりに私たちは高々と空を飛んでいた記憶はなく、いつも穴に落ちてばかりだったような気がするが。

「ちがうわ。トリはほれ、トリコロールのトリで、三つのことや。三つのアナってことだ」

穴が三つ? 人を呪えば穴二つとかいう諺を聞いたことがあるが、三つ?

「アナクロ、アナログ、アナーキーや」

なるほど。さすが隊長、阿呆なこと、いやうまいことを言う。

私はあらためて周囲を見渡した。茶色く濁った川にいた。今日の最高気温は四六度だと朝チェックした気象情報に表示されていた。もちろんそれは日陰の話だ。私たちは遮るものが何もない日向にいるから、気温は五五度を超えているんじゃないか。暑いなんてもんじゃない。

パシャッ、パシャッと規則正しい音が聞こえる。自然現象ではない。私たちがパドルで水をかいているのだ。今朝からもう何百回かいていることだろう。

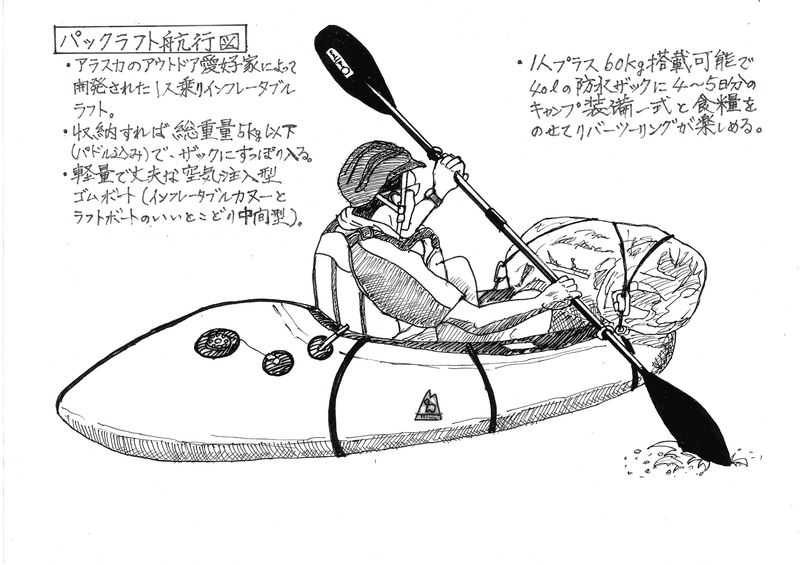

私たちは「パックラフト」という、カヌーとゴムボートの中間のようなヘンな舟で川下りをしていた。

場所はトルコ領のティグリス川だ。この川は下流のイラク南部でユーフラテス川と合流するため、一般にはティグリス=ユーフラテス川の名で知られる。人類最初の文明「メソポタミア文明」が誕生し発達したのはこの二つの川の流域だ。そもそもメソポタミアとはギリシア語で「二つの川の間」、つまりティグリス=ユーフラテス川流域を意味する。

メソポタミアはかつて三千年にもわたって世界の文明の中心地だった。当時のティグリス=ユーフラテス川は大小の舟が忙しく行き交う大街道だったことだろう。

しかし、時代は移り変わり、今となってはティグリス=ユーフラテス川の大部分は中東の辺境にすぎない。そして、道路が整備され自動車が普及した今、川を交通に使う者はいない。旅をしているのも私たちぐらいだ。さっきも地元の人から「どうして車を使わないんだ?」と怪訝そうに訊かれた。誰だってそう思う。

すなわち、アナクロ(時代錯誤)だ。

トルコの辺境を流れる川には携帯の電波が満足に届かない。電波が届いたときもスマホの機能がよくわからず、陸上でサポートをしているもう一人の男とも意思の伝達が困難だ。いちばん有効な通信手段は「大声」なんじゃないかと思うときすらある。

だいたい隊長は日頃、東京都奥多摩の山林を歩き回って調査する仕事をしている。情報が少ないときには明治時代の「絵地図」に頼ることもあるというから驚く。かく言う私もこのデジタル時代に紙の本のために原稿を書くという仕事をしている。現地でとるメモや日記も手書きだ。

すなわちアナログ。

私たちの川旅はすでに三週間が過ぎようとしていた。

麗しき家畜の糞尿と自由奔放な生活排水のため、水は国際汚染水域オリンピックがあったら中東代表として出場できそうなくらい汚れていた。だから、いくら暑くても水をすくって頭からかける気にならない──と思っていたのだが、あまりに暑いし、そのうち嗅覚も麻痺してきたので、ざばざば頭から川の水をかぶっていた。私たちは汗と泥にもまみれているから、川よりもっと芳ばしい香りを発散させているはずだ。

もっとも、われわれの匂いに顔をしかめる人もいない。私たちは川辺にテントを張って泊まっている。好きなときに起きて、好きなときに寝る。体が汚れていようが、へんな舟を漕いでいようが誰にも文句を言われない。世間のしがらみから解放されたというか、見放された自由がある。

すなわちアナーキー。

なるほど、辻褄は合う。

私が納得すると隊長は「やっと俺の意図がわかったか」と言わんばかりの得意顔をした。

山田隊長、本名山田高司。一九五八年生まれ。私より八歳年上でこのとき五十九歳だった。

高知県の土佐清水市と四万十市に生まれ育ち、学生時代は東京農業大学探検部で活躍した。隊長は日本の主な川を全部下り、南米の主要な大河アマゾン、オリノコ、ラプラタ川を地元のカヌー(丸木舟)で旅し、大学を出た後も、中国の長江源流の激流に挑戦したり、何年もかけてアフリカの大河をいくつも旅したりした。おそらく「世界で最も川を旅した男」だと思われる。一九七〇年代から九〇年代初めという未開発の時代で、南米やアフリカの川旅はまさに探検だった。

日本を代表する探検家として活躍した隊長は、自然科学への強い関心と知識経験から、九〇年代以降は日本における環境活動家の草分けになる。出会う人がみんな惚れ込むような人望のため、いつの間にか周囲から「山田隊長」と呼ばれるようになった。

八歳年上の隊長と面識を持ったのはもう二十年以上も前のことだ。あるNGOの仕事でナイル川流域を四カ月も二人で一緒に旅したのだ。そのときは仕事だったので、ふつうに車で移動し、ホテルに泊まっていたが、毎日のように隊長から川旅の楽しさ、面白さについて聞かされていた。

例えば……。

黒部川では前日の大雨による増水で激流となり、ボートが流されて滝に落ちて死にかけた。

コンゴ川を旅しているとき、岸辺の木陰で休憩しようと舟を近づけたら樹に蜂の巣があり、蜂の大群に全身を刺されて丸一日意識不明になり死にかけた。

オリノコ川で舟をつける場所を探して岸辺を歩いていたら、後ろから強盗に襲われて身ぐるみ剥がれた。

アマゾンを舟で旅していると昼間はどうしようもなく暑く、夜は蚊がものすごかった。

春先にカヌーで東北の川を下ったら、あまりの寒さに凍え死ぬかと思った。

ニジェール川の旅をするために、付き合っていた彼女と別れた。

…………。

あれ、おかしい。どの話も全然楽しそうじゃない。ていうか、何が楽しくて舟で川を旅したりするのだろう。危なくて不快なだけではないか。もしかしたら、若い頃の私は人並外れて愚かだったから、こういう話を聞いて「おおっ、これぞ本物の探検家の旅だ!」と感銘を受けたのかもしれない。

でも最も印象的なのは「川旅は土地のいちばん低いところを行く旅」というセリフだ。隊長はニジェール川を探検したとき、出発する前に現地の日本大使館から「治安が悪すぎる。君たちは死ぬよ」と止められた。でも、実際には人間に危害を加えられたことはなかったという。

「車で行くといかんのや。村なんかだと道路はいちばん高い場所に作るやろ。しかも車は高さがある。地元の人たちが見下ろされる感覚になる。だから警戒されるし、狙われる。でも俺は川っていういちばん低いところからのこのこ上がっていくから誰にも警戒されんのや」

私はこの話を聞いて、決定的に川旅の魅力に捉えられてしまった。現場を徹底的に調べたルポ取材などを称して「地べたを這う取材」などというが、川は地べたよりさらに低いのだ。いちばん底辺から見る旅。いいではないか。

二人は幾度となくこう話し合った。

「いつかきっとナイルを一緒に舟で旅しましょう!」

「おお、そうしよう!」

しかし、ナイルはいっこうに旅できる状態にならない。他の川を模索した。イラワジ(エーヤワーディー)川、メコン川、チャオプラヤー川といった他の大河、南米やアフリカの川も候補にあがった。だが決め手がない。互いに結婚し家庭をもち、仕事も忙しくなるとますます二人の予定を合わせるのが難しくなった。隊長は郷里の四万十市に拠点を移しており、東京在住の私はじかに会うことすらままならなかった。決定的だったのは隊長が過労をきっかけに大病を得てしまったことだ。五年以上も寝たり起きたりの日々を過ごしていた。

「隊長の体調はいかがですか?」と私はよくつまらないダジャレのような電話をかけたり、はるばる四万十に直接訪ねて訊いたりしたものだ。もともと隊長こそダジャレ好きだったのだが、この当時、顔色は冴えず、めったにダジャレを口にすることはなかった。

隊長の体調は行きつ戻りつをくり返しながら少しずつよくなり、日常生活を営めるぐらいにはなってきた。

そろそろ川旅ができるんじゃないか。そう思って、私は具体的な一歩を踏み出した。「パックラフト」という折りたたみのカヌーを二艘購入したのだ。私は車をもっていないから国内の川を下るにはうってつけだし、海外でも起動力があってよい。

最初は四万十川を下って練習し、そのあと二週間かけて北上川を源流から河口まで旅した。全体的には悲惨なことの方が多かったはずなのに、楽しかったことだけが強烈に印象に残る。

川の「トリアーナ」とりわけアナーキーさにやられたのだ。

登山と比べると一目瞭然である。登山は高みを目指し、ストイックに努力を積み重ね、登頂という栄誉をえる。高みから下界を見下ろすと優越感に浸る。その過程と結果は俗世の価値観と見事に一致する。

いっぽう川下りは、上から下へ重力の法則によって流されていく。頑張っているようには見えない。というか、遊んでいるように思われる。隊長が昔から言っていたように、川旅をする人間は橋の上や岸辺から常に見下ろされる宿命にある。気分も「集中」ではなく、どんどんほぐれていく感じだ。現世の価値観からこだわりがなくなっていく。焚き火や飲酒も山や町などよりよほど自由である。誰もいない真っ暗な中洲で夜更けに焚き火をして酒を飲むのは最高だ。

もう一つ山とちがうのは、川は人の生活の中を流れていく。川を旅することによって、道路や鉄道からは決して見えないもう一つの土地の風景が見られる。また、現代の人間社会では川は辺境以外の何物でもないが、鳥や虫、植物にとって川は依然として世界の中心だった。

私はパラレルワールドを旅するような不思議な感覚を楽しんでいた。これは他に代えがたい。

北上川では隊長の変化にも驚いた。それまでの体調不良が嘘だったかのように溌剌としているのだ。まさに「水を得た魚」である。「レジェンド探検家の面影が戻ってきましたね!」と私が言うと、「何がレジェンドや。俺はもうジ・エンドや」と得意のダジャレまで復活した。「最近ダジャレを考えなくても口から出るようになった」と言う。川は病人をダジャレ王に変える力ももっていた。

ナイルの約束からもう二十年が経とうとしていた。私は隊長に思い切った提案をした。

「ティグリス=ユーフラテス川を旅しましょうよ」

ナイル川より歴史が深く、人類文明誕生の地である。川としての存在感も遜色ない。「メソポタミアを舟で旅する」という言い方もできて、それも響きがいい。「おう、ええな」と隊長も同意してくれた。

それからさらに常識では考えられないような、トリアーナの私たちならではの紆余曲折を経て(これも後で話そう)、ティグリス=ユーフラテス源流部の川下りが実現したのだった。国でいえばトルコ東部、住民の大半がクルド語を話すクルド人であり、古くから「クルディスタン(クルド人の国)」とも呼ばれている。

スタートしてから三週間。いろいろなことがあった。天国のように美しい川もあったし、地獄のような泥の川もあった。舟が忽然と消えたり、嵐に遭遇したり、私が突然「虫」に変身するというカフカ的悪夢にも陥った。モデルのような美女集団に囲まれたこともあれば、怒り狂うおっさんたちにつるし上げを食らったこともある。

よかったか悪かったかわからないが、それが普通の旅行では決して得られないものだったのは確かだ。

日は容赦なく照りつけ、水はよどみ、いくら漕いでも舟は全然進まない。暑い。疲れる。でも隊長はトリコロールのダジャレ(のつもりらしい)を発する心の余裕をまだ持ち合わせている。川の力はギリギリのところで私たちの気持ちをキープしていた。

トリアーナの私たちに今晩、川の女神は微笑んでくれるのだろうか。

それは誰にもわからない。

1-1ユーフラテス川源流はゲリラの拠点

八月一日の朝早く、私たちはトルコ東部の街ワン(ヴァン)に到着した。見事な青空と薄茶色の大地が広がっている。直射日光は強烈だが、湿度が極端に低いため、日陰に入ると涼しい。

空港の出口で一人の男が「ようこそ」と出迎えてくれた。私の第一印象は「うわっ、真っ黒じゃん」。真夏だというのに黒いTシャツの上から黒いジャケットを羽織り、黒いコットンパンツをはいている。黒ずくめだ。太くて真っ黒な眉毛、大きな黒い瞳、頬から顎まで真っ黒な髭にびっしり覆われている。

まるでゴルゴ13をさらにハードボイルドにしたよう──に見えなくもないが、実際には腹がぽっこりと出た四十歳の中年男だった。名前はレザン。彼が毎日黒ずくめの格好をしているのは体型隠しのためだと後にわれわれは知ることになる。

なによりも驚くのは眉毛。あまりにも濃くて、お笑い芸人がふざけてマジックで書いたとしか思えないのだ。

少し打ち解けた後で、「眉毛がグレートだね」と冗談半分に言ったら、「そうなんだ。あまりに目立つから、週に一度は理髪店でカットしてもらっている」と答えたので、驚いた。毎週カットしてもこんなに濃いのか。

私たちがじっと見つめていたら、レザンも気まずくなったらしく、目をしばたたき、同時に極太眉毛が巨大な毛虫のようにモゾモゾと動いた。

それにしても予想外である。われらの舟旅で三番目の仲間がこんなゲジゲジ眉毛の黒くて丸い男になるとは。

今回の旅をどのように実行するか、すごく迷った。自由で自立した旅を目指すなら、私たち二人だけで遂行すべきだ。いっぽうで、「移動」と「治安」の問題も見過ごせなかった。

私たちはティグリス=ユーフラテス川のできるだけいろんな側面を見たいと思っていた。そのためには巨大なこの二つの川を全部下るわけにはいかない。結局、三つのパートに分けることにした。

Aパート:ユーフラテス川源流部

Bパート:ユーフラテス川の支流ムンズール川

Cパート:ティグリス川のディヤルバクル→遺跡間

また、川から少し離れた場所には世界最古の巨大宗教遺跡や世界で初めて栽培植物が生まれた場所がある。そういうところも訪ねてみたい。すると、どうしても移動に足(車)がいる。

もう一つの懸念は治安だ。私がトルコ語を習ったワッカス先生によれば、「高野さんたちが行こうとしているところはゲリラがいるかもしれないですね。そして、ゲリラがいるところには軍隊もいますね。戦っている場所もあるかもしれない」

つまり必ずしも安全ではない。となると、やはり情報収集と緊急時の対応役として現地ガイドを用意しておいた方がいいという結論に至ったのだ。

私はここワンにエンギンという地元出身の観光ガイドの友だちがいる。彼とは三回にわたって取材や旅行の面倒を見てもらっている。気さくで細かいところにもよく気がつくいい奴だ。わかりやすい英語を話し、トルコ語はもちろんのこと、クルド人なのでクルド語も話せる。彼と一緒にクルドの村も訪れたことがあり、とてもフレンドリーに村の人たちと接していた。それもポイントが高かった。

エンギンに一カ月のサポートを頼んだところ、「OK」とあっさり承諾してくれたのはいいが、出発の一週間前になって「俺は他の仕事が入ったから君たちと一緒に旅ができない」とあっさりドタキャンをかませた。そして、彼が紹介してくれたのが、友だちのガイドであるレザンだった。「彼はナイスガイだ。俺と同じようにクルド人でクルド語も話せる」とエンギンは言う。

一度も一緒に仕事や旅をしたことのない人物と一カ月過ごす、しかもセンシティブな現地の人や軍や武装勢力との対応も委ねる――というのは気が進まなかったが、他に方策がなかったのだった。

さて、私たちはレザンのフォルクスワーゲンに乗り込み、ワンの街中にある彼のオフィスへ行き、そこで今回の旅について相談した。

「君たちは一カ月何をするつもりなんだ?」

レザンが最初に発したセリフに私はひっくり返りそうになった。

「エンギンに何も聞いてないの⁉」

「ノー」

川旅のかの字も聞いてないらしい。よく一カ月という長期の仕事の内容を全く知らずに平然としていられるものだ。しかたなく、地図を広げて一から説明すると、レザンはゲジゲジ眉毛を激しく動かして、「おお、君たちは冒険家なのか!」と言った。そう言いながらも、彼は先ほどからオフィスにいる、客なのかスタッフのひとりかわからないファッショナブルな若い女子に目を奪われていた。ゲジゲジ眉毛も一緒に女子のあとを追った。この時点では彼が冒険に関心がないのか、若い女子に関心がありすぎるのか、どちらか判断が付きかねた。

レザンが私たちの計画に深い関心を持たないがゆえに、ミーティングはびっくりするほど早く終了した。手始めに私たちは車でユーフラテス川の源流を下見することにした。

隊長は源流に強いこだわりをもつ。「できるなら源流から河口まで見たい」というのが彼のスタンスだ。四万十川に住んでいたときは、参加者全員が自転車とカヌーで源流から河口まで行く「ドラゴンラン」というイベントを主催していたほどだ。

二年前(二〇一六年)に北上川を下ったときも、私たちがまず訪れたのが源流だった。

盛岡市北部の正覚寺、通称「御堂観音堂」の一角にある「弓弭の泉」。盛岡駅からIGR(いわて銀河鉄道)に乗って御堂駅で下車。駅から国道四号線をてくてく三十分ほど歩くと、御堂観音の社がある。その脇に「源流」という矢印がある。見ると、小さい池。水を飲むと冷たく澄んでいて美味い。

「タカノ、そうや、その木から水が湧いとるんや。写真撮らんと」隊長が指さすとたしかに木の根元から水が湧いていた。ほんとだ! と二人して写真をパシャパシャ撮っていたら、横から家族連れの男性が「いえ、そっちだと思いますよ」と隣の木を指さした。たしかに根元が空洞になっており、水が糸のように細く滴っていた。

「ほんまや、こっちや!」と隊長。

「あ、また騙された」

「騙してなんかおらん。だいたい高野は……」

照れくささもあって、言い合いをしながら、本当の源流の写真を撮ると、隊長は備え付けのひしゃくで水を飲み「うーん、源流の水はうまい!」と唸ったまではよかったが、そこから立ち上がるとガツンとひどい音を立てて、ひしゃくのかかっていた看板に頭をぶつけた。

「おい、ほんま痛いぞ……」とうずくまる隊長に私は大笑い。

気づくと、家族連れの人たちは呆れたように私たちを眺めていた。きっと阿呆な観光客と思われているにちがいない。まさか、隊長が探検冒険界のレジェンドとは夢にも思わないだろう。

しかし、私たちは実はただの阿呆ではない。世界的に阿呆な活動を繰り広げてきた阿呆である。私は妙なことに気づいた。源流の池のわきに立てられた記念碑には「北上川の長さは二四七キロ」と記されている。いっぽう、国土交通省の岩手河川国道事務所には二四九キロと書かれてあった。公式の川の長さが異なっている。

「川ではよくそういうことがあるんや」と隊長がまだ頭を押さえながら言う。

「俺の子供の頃なんか、世界でいちばん長い川はミシシッピやった」

一九六〇年代はそうだったという。当時、現在一位のナイル川も二位のアマゾン川もまだ源頭がよくわかっておらず測量もなされていなかった。長江も八〇年代になって源流が確定した。もっともそれを言うなら、今現在、「ナイル川の源流はまちがっている」と早稲田大学探検部OBで私より二十歳ぐらい上の先輩たちが指摘している。イギリス人の調査隊が源流のルワンダで測量を行って源流を確定させているが、先輩たちが最近現地調査したところ、もっと長い別の支流が見つかり、そちらの方が明らかに源流なのだという。

世界最長の川の源流の公式記録が間違っている可能性大なのである。

「ここもそうや」と隊長。「ほんとうの源流はここやない。丹藤川ってあるやろ」と地図を広げて指さす。川は姫神山という美しい形をした山の周りをぐるりと回ってこの御堂からの沢に合流している。明らかに丹藤川の方が長い。

「この辺はみんな御堂って名前が地名についとるやろ。北上川の源流ってことで信仰を集めていたわけや。それを今さら無視して『源流が別のとこにありました』なんて言ったら地元が怒るやろしな。当時の建設省もようできんかったんやろ」

「よう〜できん」とは隊長が頻繁に使う土佐弁で、「あえて〜できない/しない」という意味である。日本政府でさえ地元に配慮して地理学のルールを曲げ、川の源流を決めてしまうらしい。

御堂観音を建立した人物についても、岩手町教育委員会は「坂上田村麻呂。」、公園の外にある掲示では「八幡太郎源義家」とされており、これまた公式見解が異なっていた。

「川は自然だけど、解釈するのは人なんですねえ」と私は重々しくうなずいた。現場でこのように地理と文化を確認できるのは充実感がある。唯一残念なのは、私たちの知的な議論を先ほどの家族に聞かせられなかったことだ。彼らは阿呆で喧しい男二人を残してとっくに去っていた。

話をトルコ東部に戻そう。ティグリス=ユーフラテス川の源流も北上川ほどではないが、ちょっとややこしい。

まず、ティグリス川とユーフラテス川は海のかなり近くまで異なる二つの川である。ユーフラテス川は全長約二八〇〇キロ。トルコ東部に発し、南西に流れてシリアに入り、それからイラクを南北に縦断する。

いっぽう、ティグリス川はユーフラテス川よりかなり短くて、全長約一九〇〇キロ。同じトルコ東部でもやや南側に源流をもち、ゆるやかに蛇行しながらイラクに入り、同じく南北に縦断してから、同国南部でユーフラテス川と合流し、それ以後はシャトル=アラブ川と名を変えてペルシア湾へ注ぐ。

私たちが今目指しているのは長い方のユーフラテス川の源流だ。下流から地図をたどっていくと、トルコ東部の真ん中で川は大きく二つに分かれる。一つはユーフラテス川、もう一つはムラト川。ふつうに考えれば、名前の変わらないユーフラテス川が源流だと思うが、地図で見るとムラト川の方が明らかに長い。まだ川の測量など行われていなかった時代、当時の支配者や現地の人々にとって、重要度の高い方をユーフラテス川本流だと考えたのだろう。

私たちは最長源流(地理的に最も長い源流)にこだわるので、ムラト川の源流に向かっていた。ちなみに「ムラト」とはオスマン帝国の皇帝の名前だ。

ムラト川の源流がどこなのか、私たちもよくわかっていなかった。レザンも知らないと言う。トルコ人/クルド人はユーフラテス川の源流など関心がないようだ。三人で地図を指でたどっていくと、ディヤディンという町にたどりついた。どうやらその南側が源流のようだ。

「オウ!」とレザンが声をあげた。「ここはテンデュレク山という場所でPKKの支配地域だ。政府軍とよく戦闘があるところだ」

PKKとは「クルディスタン労働者党」の略で、クルディスタン(クルド人の土地)のトルコからの分離独立を目指す民族武装勢力だ。

クルド人問題はトルコの抱える最大の問題である。長らくトルコ政府はクルド人の存在を認めてこなかった。「あれは民族ではない。『山のトルコ人』だ」というのが公式見解だった。同時に、公の場でクルド語の使用を禁止したり、クルド人の遊牧地を開発や軍の基地建設のために取り上げたりし、それらの政策に反対する者を逮捕・投獄するなど、クルド人とその居住域で人権侵害や弾圧を行ってきた。

結果として、一部の過激化したクルド人が武力闘争を始めた。その代表がクルディスタン労働者党(PKK)だ。軍や警察の施設に対して爆弾攻撃などもしばしば行うため、トルコ政府は「テロ組織」と見なしている。現在、トルコで反政府武装組織といえば、イコールPKKと考えて差し支えない。PKK(とその傘下にあるシリアのクルド人勢力)は、イスラム国(IS)が台頭したとき、アメリカの軍事支援を受けてISと激しく戦っている。とても「テロ組織」の一言で片付けることはできず、イスラム過激派に揺れる中東においてひじょうに重要かつ微妙な存在だ。ちなみに、トルコ東部はクルド人がマジョリティを占めており、彼らは「クルディスタン」と呼んでいるが、トルコ政府はこの名称すら認めていない。

そのPKKが源流にいるという。考えれば決して不思議な話ではない。反政府ゲリラは政府の手の届かないところへ隠れる。河口から見ていちばん奥まった場所がすなわち源流とも言えるのだから。むしろPKKが拠点を構えていることが、そこが川の源流である証明のようにも思えた。

食料や装備などを町のスーパーで買い込むと、小さいフォルクスワーゲンに満載してワンを出発した。ゆるやかな丘が連なる街道を北西に向かって走る。

小麦の収穫に忙しい農家の人たちや羊の群れを見ながら走る。莫大な数の羊の群れに出会ったときは車を止めて羊飼いに話しかけた。すると、彼らはここから五百キロも離れたバトマン県から来ていた。「夏になるとバトマンは暑いからこっちに来る。秋になると、また帰る」とのことだ。四時間後、ディヤディンの町に到着した。ここでは川はムラトからタシルチャイと名前を変えていた。

ディヤディンは標高一九五五メートル。村かと思ったら意外に大きい町だった。「中村より大きいぞ。負けた」と隊長は言った。彼は外国で新しい町に着くと必ず実家のある四万十市中村と比較して「勝った」「負けた」と言う癖がある。そしてたいてい中村は負けていた。

何の変哲もないトルコの田舎町に見えたが、一つだけおかしいのは、町の至るところで通行禁止のバリケードが築かれていることだ。車で走っていくと通行禁止にあたり、引き返して別の道を行くとまた通行禁止。別に工事中というわけでもない。通りがかりの地元の人に道を訊いてもわからない。

「PKKが攻めてきたとき、道がわからないようにしてるんだ」とレザン。「日によってバリケードの位置を変えてるんだろう。ポリスはPKKをすごく怖がってるからな。ふふふ」レザンは嬉しそうに笑った。

レザンに「PKKが好きなのか?」と訊くと、「もちろんだ。俺の弟は前にPKKの兵士だったよ」と言うので驚いた。私の友人であるエンギンは「クルド人の権利を認めてほしいけど、PKKは暴力的なので好きではない」と言っていたからだ。

ゲジゲジ眉毛の男は意外にもクルディスタン愛国主義者であり、PKKのシンパであるとわかった。もっともレザンに言わせれば、「クルド人のほとんどはクルディスタンの独立(もしくは自治)を求めている。PKKを支持しているのも普通だ」。これについては旅の過程で確かめるほかない。一つ言えるのはレザンの本名や写真を本連載で明らかにできないことだ。トルコ政府に身元がバレると大変なことになる。

行きつ戻りつをくり返した末、ようやく町の中心部を抜けた。この源流付近はムラト川ではなくタシルチャイ川という別の名前がついていた。

さらに川沿いの道を行くと、硫黄の匂いが鼻をついた。秋田県の乳頭温泉みたいな白い乳のような湯が小川となって流れていた。本当の温泉だ。まさか天下のユーフラテス川の源流地帯に温泉があるとは思わなかった。さらに十五キロほど南下すると、モラカラという村に着いた。ここから源流の谷が見えた。道路がないから、おそらく沢伝いに三十キロぐらい歩くと、源頭に着くのだろう。そこにはPKKの兵隊たちが野営しているのかもしれない。

ゲリラが潜む標高二〇〇〇メートルの大河の源流と聞けば、険しい山岳地帯を想像するが、なだらかな丘が連なり、牛が川のほとりで草を食んでいる。

「北海道の天塩川みたいやな」と隊長は言った。天塩川もなだらかで牛がいるのだという。

地図によると、源頭の山は「カチュバス・テペ」という名前のようだ。レザンに意味を聞くと「雄の動物の丘」だという。何だそれは? 私たちが再度訊ねるとレザンは鼻を鳴らした。

「意味なんか知っても無駄だ。みんな、トルコ人が勝手につけた名前なんだから」

ゲジゲジ眉毛の黒くて丸い男は堰を切ったように喋りだした。

アララト山もクルド語では「アーグリ(火山)」、アルメニア語では「マシス(乳房山)」と呼んでいる。それを後から来たトルコ人が勝手にアララトと呼んでそれを正式名称にしてしまった(ついでに言えば、ノアの箱舟が漂着した山が現在のアララト山であるというのはユダヤ教徒とキリスト教徒の言っていることで、イスラム教徒の間では、トルコとイラクの国境近く、ティグリス川沿いにあるジュディ山だと信じられている)。

「クルディスタンの地名はどれもみんなそうだ。本当はクルド語やアルメニア語の名前があったのにトルコ語の名前がつけられた。ムラト川だってタシルチャイ川だってトルコ語だ」

やっぱりそうなのかと私は思った。川は自然だが、解釈したり利用したりするのは人なのだ。

私は北上川のことをレザンに話して私たちの知識をさり気なくアピールしようかと考えたが、それを英語で説明するのは難しかったうえ、よく考えると、日本では中央政府が地元人の伝説に負けて事実をねじ曲げているので、話が逆である。言い淀んでいたら、レザンはすぐさま「今晩は何を食べたい?」と飯の話に飛んでしまった。残念である。

帰り道、温泉宿を見つけたが、暑い夏の間は営業していないようだった。私たちはイラン国境に近い町に宿をとることにした。そちらはアララト山、いやクルド語ではアーグリ山の方角だった。

夕日を受けて明るくそびえる巨峰を目指し、車は走っていった。

註

国立天文台編「理科年表」のウェブ版では、川の長さと地域の伝承について以下のように記している。

「川には何本も枝の川、すなわち支川(しせん)があります。一番長い延長の川を本川(ほんせん)と呼びます。その本川の長さを、その川の長さとします。

一番長い川がはっきりしていれば、問題はありません。ところが、一見しただけでは、どれが一番長い本川で、どれが支川か判らない場合があります。正確に測量すれば判りますが、昔の人たちはその測量技術はありませんでした。

そのため、有名な山から流れ出ている沢を本川、と決めてしまった場合もあります。しかし、今となっては、それを変更したりはしません。河川全体を管理する上では、そのわずかな差は重要な問題とならないからです。沢の長さを厳密に比較して、水源地を変更したりすると、過去に蓄積された資料や郷土の物語や歴史が混乱してしまうのです」https://official.rikanenpyo.jp/posts/6176

プロフィール

高野秀行(たかの・ひでゆき)

1966年東京都生まれ。『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。2005年『ワセダ三畳青春記』で第1回酒飲み書店員大賞を、13年『謎の独立国家ソマリランド』で第35回講談社ノンフィクション賞、14年同作で第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞。他に『謎のアジア納豆』『アヘン王国潜入記』『巨流アマゾンを遡れ』『語学の天才まで1億光年』『イラク水滸伝』など著書多数。24年、イラクの巨大湿地帯探検の功績で山田高司と共に植村直己冒険賞を受賞。

山田高司(やまだ・たかし)

1958年、高知県生まれ。探検家・環境活動家。1981年、東京農業大学探検部在学中に南米大陸の三大河川をカヌーで縦断し、「青い地球一周河川行」計画をスタート。85年にアフリカに渡り、セネガル川、ニジェール川、べヌエ川、シャリ川、ウバンギ川、コンゴ川の旅を成し遂げる。他に長江、アムール川、黄河、メコン川、セーヌ川、テムズ川、ライン川、ドナウ川、ポー川、なども一部下る。1990年代から環境NGO「緑のサヘル」設立に参加しチャドで植林活動、1997年から四万十川の持続可能な国際モデル森林作りに参加し、2005年まで「四万十・ナイルの会」を主宰しルワンダでの植林活動。24年、イラクの巨大湿地帯探検の功績で高野秀行と共に植村直己冒険賞を受賞。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?