【後半】中村佑子×きくちゆみこ『マザリング 現代の母なる場所』刊行記念対談

2020年12月、ドキュメンタリー監督の中村佑子さんによる初の単著『マザリング 現代の母なる場所』が刊行されました。

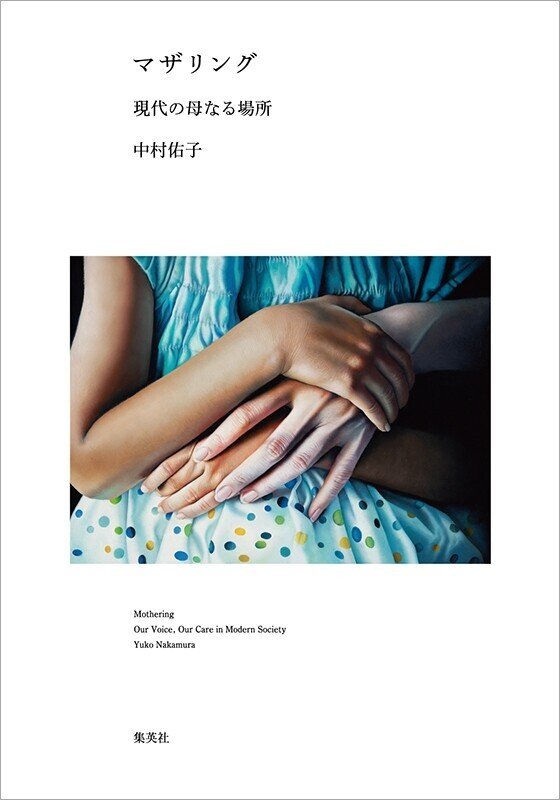

中村佑子『マザリング 現代の母なる場所』(集英社)

定価:本体2,200円+税

本書の刊行を記念して、吉祥寺の書店『百年』にて、著者の中村佑子さんと文筆家のきくちゆみこさんとの特別対談が行われました(きくちさんは、本書内に取材対象者としても登場しています)。その豊かな対話の一部を、前半/後半に分けてお届けします。

前半はこちら

企画=百年 構成・執筆=編集部

生と死のあわいを表す言葉

中村 (ジュリア・)クリステヴァという思想家がいて、彼女は詩的言語を研究しているんですが、いわゆる近代言語は、言葉の「外」を呼び込んでこない、と言っているんですね。クリステヴァは、例えば言葉にならないうめきとか、言葉以前のハミングとか、幼児の喃語とか、そういったものこそが生産・生成であって、外なるものを呼び込んでくる言葉なんだと説明します。そもそも子供が生まれる事自体、すごい生成の現場を体験するということじゃないですか。生成の現場っていうのは消滅や死の危機とも背中合わせで接しているんですよ。だから厳しいことでもあるんだけれども、その「生まれる」ということと「目撃する」、ということこそが出産子育てであり、言葉を失った私がこの本を書いた意味でもあると思うんです。

きくちさんのZINEでも、ポエティックな言葉が生まれる過程を共にするような手触りを感じます。

きくち クリステヴァは留学中にかじっただけなんですが、私もすごく好きで、既存の言語法則という硬い地殻を、どろどろのマグマが突き破って出てきたときに「詩」になるんだ、というような考え方ですよね。言葉の手前にあるもの、言葉の赤ちゃんのようなものが社会規範を撹乱していく。それに私はすごく惹かれていたので、おっしゃっていることはよくわかります。

中村 連載では、インタビューの対象が「母」から広がっていくにつれ、論考部分もだんだんと文化人類学的な領域にたどり着いて行きました。昔は「産小屋」というシステムがあったらしいんですね。橋を渡った川向うに小屋があって、出産を間近に控えた女性は、出産を手伝ってくれる経産婦たちと一緒にそこへ行って出産をする。そこには、これから子供を産むかもしれない女の子たちも集まっていたそうです。それで、一ヶ月くらいその小屋で過ごして、慣れてきたころ、また橋を渡って村に帰ってくるというシステム。それを読んだときに、私たちの社会は、橋から向こうの世界をごっそり失っているのかもしれないと思ったんですね。これは推測ですが、出産にももっと沢山の表現や言葉があって、死と接しているようなあわいの状態にも、きっといろんな名前があったような気がするんです。

距離の近い言葉、距離の遠い言葉

きくち 赤ちゃんの頃の娘と一緒にいたときに、二人の間でもっとも響く言葉は「だ」、だったんですよ。「大丈夫だよ」の「だ」、「大好きだよ」の「だ」、「だっこしてあげる」の「だ」、大事な言葉は「だ」が多いんですね。それは日本だけじゃなくて、英語の「daddy」や「dear」のD音もそうですよね。暖かさが感じられる音だなあって。じゃあ、親密で近い「だ」の言葉が「大好きだよ」だとしたら、距離の遠い「だ」の言葉はなんだろう? と考えたときに、「だれ?」かな、と(笑)。「だれ?」から「大好きだよ」に至るまでの道のりが、人と人との出会いなんだろうな……と思ったりしたんです。

中村 いい言葉ですね、「だれ?」から「大好きだよ」までの道のり。今の世の中は「だれ?」ばっかりなのかもしれませんね。「あんただれ?」って、そこで終わってる(笑)。

きくち 「大好きだよ」まで至らなくても、人は助け合うことができると思っています。その道のりの途中にも、響き合う言葉がきっとあるって。よく、年下の男の子とかから相談のメールが来るんですよ。つらいときにメールが送られてきて、私が返す……というだけの付き合いだったりするんですけれど、そのときに私がしていることも、広義の意味での「マザリング」なのかなと思ったりもしたんですね。今後、世界にそういう繋がり方が増えて行くのかもしれないな、と思います。

中村 今回のきくちさんの展示の日記も、noteで配信していたものですよね。まさにネット社会の網目にきくちさんの言葉が乗って、それが誰かに届いてリフレクションして……という、ネットだからこその「救済」ってあるのかもしれないな、と思いますね。ケアはある意味で自分を奪われもする重いものだから、家族だけが関わっていたのを他者に開いて、分散させる先があったほうが良いし、それこそネットで分かち合えるようになるとすれば、それは希望です。

きくち 「マザリング」の帯に書かれている「ただ、生きていてほしい」という言葉は、自分の子供や身近な人に対してだけ抱くものじゃないと思います。たとえばすれ違う街の人に対して、ふとそう思うことってあるじゃないですか。持続性も強さもないかもしれないけれど、「いまこの瞬間に生きている人が幸せでありますように」と願うことが鏡のようにあらゆるところで反射しあって、社会を作っていくような気がするんです。着ている鎧を少し脱いだら、少し角度を変えたら、光が反射しあっていくのに、と。その可能性を感じて生きていきたいな、とすごく思うんですよね。

中村 現代はシステムが早く回りすぎて、その遠心力が強く働きすぎていて、ちょっと輪の外に出ると輪の中に戻れないような社会だと思うんですね。私は母の介護で丸3ヶ月会社を休んだことがあって、その経験がすごく大きくて、こういった執筆活動にもつながっているんですが、いったん社会から降りてみると、見えてくる風景がまったく違うんです。傷つきもするんですが、新たな風景がある。個人的なケアの体験からそのことに気づいている人もきっとたくさんいるし、降りた風景も多様化している。まだ希望は捨ててません。

きくち こうやって配信を見てくれる方からコメントをいただくだけでもエネルギーもらえますよね。そう考えると、寄り添いっていろんな形が出来るな……と。コロナで会えなくても、寄り添う形はいろいろあるのだということを、今日は強く感じました。

*この対談は2020年12月29日に古書店「百年」で行われた配信イベントを文章化したものです。

**「シアターコモンズ21」にて、中村佑子さんの最新AR映像作品「サスペンデッド」が公開中です。テーマは「病の親を持つ子ども」が感じる生の感覚。『マザリング』やこの対談とも響き合う内容です。ぜひご覧ください。

中村佑子「サスペンデッド」

展示期間:2021年2月12日~28日(リモート参加も可能)

https://theatercommons.tokyo/program/yuko_nakamura/

中村佑子(なかむら・ゆうこ)

1977年東京都生まれ。映像作家。慶應義塾大学文学部哲学科卒業。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』(2012年)、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』(2015年)がある。主なテレビ演出作に、「幻の東京計画 ~首都にありえた3つの夢~」(NHK BSプレミアム、2014年)、「地球タクシー レイキャビク編」(NHK BS1、2018年)など。『マザリング 現代の母なる場所』が初の著書となる。

きくちゆみこ

大学卒業後渡米、カレッジで映画、大学院で英米文学を専攻。現在は翻訳業を営むかたわら、文筆活動や言葉を使った展示も行う。2010年から、”嘘つきたちのための”小さな文芸誌 『(unintended.) L I A R S』を発行。 その他の自主制作ZINEに、『愛を、まぬがれることはどうやらできないみたいだ』『内側の内側は外側(わたしたちはどこへだって行ける)』などがある。

http://yumikokikuchi.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?