J1第8節 川崎フロンターレ対柏レイソル データレビュー

前節アウェーの磐田戦で後半アディショナルタイムになんとか追いついた川崎。敗戦すれば約4年ぶりとなってしまう連敗はギリギリのところで避けることができた。ただその内容はあまり良いものではなく、中2日で迎える今節への不安は大きかった。その今節は今シーズン絶好調の柏をホームに迎える。おそらく柏の躍進を予想した人は少なかっただろうし、降格候補に入れていた人も多いはず。しかしシーズンが始まると532でカウンターを繰り出す恐ろしいチームとして好成績を残している。川崎としては気持ちよくACLに迎えるよう勝利したい試合だった。

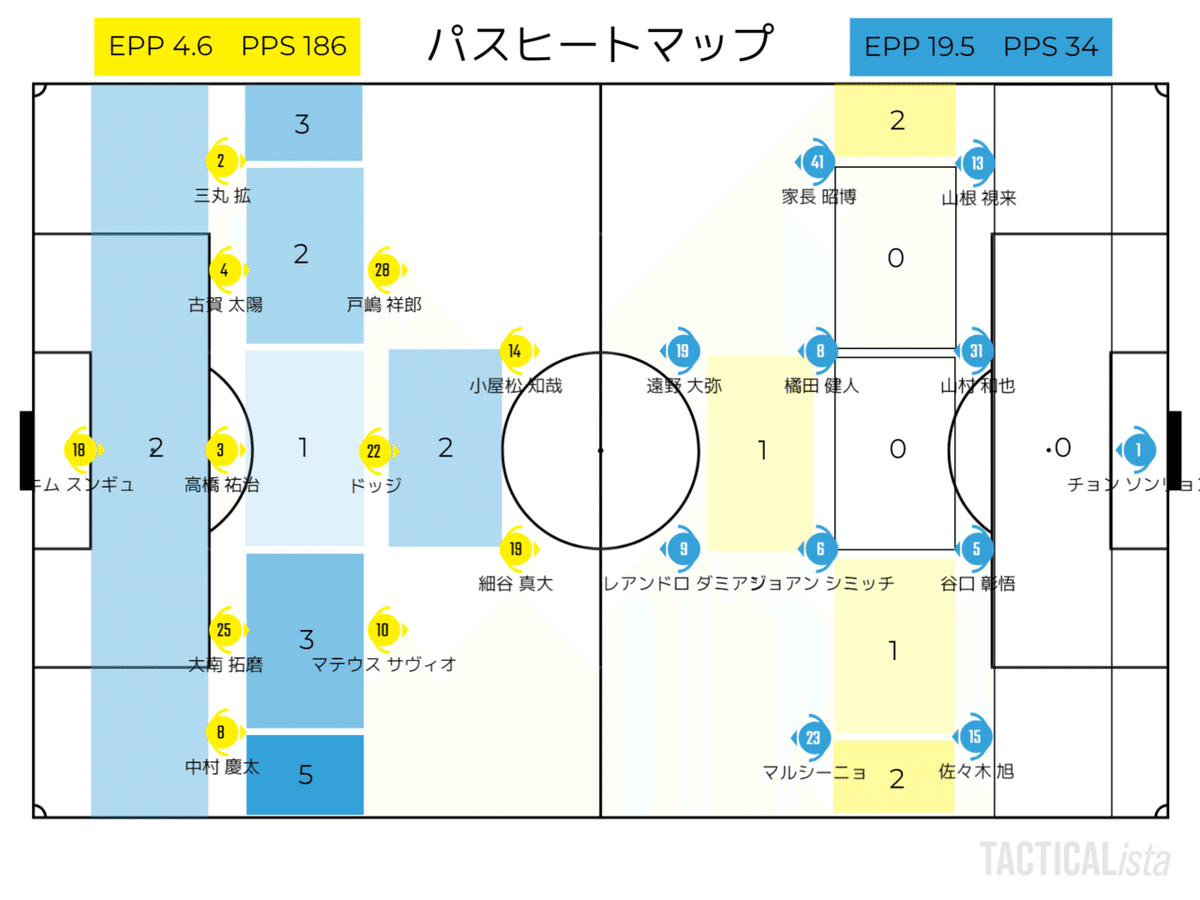

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~川崎の柏対策とは~

試合展開としては大方の予想通り川崎がボールを握り柏がカウンターを狙う。そのためボール支配率は川崎の61%だった。しかしEPPを比べてみると川崎が17.4なのに対して柏は12.9とそこまで大差があるわけではない。そこでパスヒートマップを見ると柏はバイタルエリアと両ハーフバイタルに3本ずつパスが入っている。つまりライン間に所謂楔のパスを多く入れることができていたことがわかる。しかしPPSは63.7と高い数字でシュートまで繋げることができなかった。

一方の川崎のパスヒートマップを見ると左サイドに偏っていることがわかる。右サイドにはファジーゾーンとハーフバイタルに1本しかパスが入っていない。たしかに家長の存在感はあまりなかったように思える。そしてPPSを見ると74と高めの数字で川崎もボールは持っていたがシュートを多く打つことはできなかった。

ボール支配率は差があるが、これらの数字を見ると両チームとも互角の前半だったとわかる。

・試合開始直後の柏のビルドアップ

柏のパスヒートマップではバイタルとハーフバイタルに3本ずつパスが入っていたが、それらはほとんどが試合開始直後のもの。

まず40秒のシーン。橘田が戸嶋につられてサイドに流れ、シミッチはドッジをマークしていたためその間を古賀から小屋松に抜かれてしまった。

そして今度は1分のシーン。このシーンではシミッチは小屋松を気にしてはいるが橘田と遠野のどちらも誰もマークしておらず、結局古賀からマテウスサヴィオに楔のパスが入った。このように前半開始から約10分間で何度も楔のパスを入れられていた。これは川崎側の問題で何故かフリーにしてしまっていた。しかしこれ以降の柏はロングボールを蹴るようになり効果的な楔のパスが入ることはなかった。

・橘田とシミッチの2ボランチの狙いは

これまでは一貫して4123で戦ってきた鬼木監督。しかし今節はシミッチを久しぶりのスタメンに抜擢して4213で戦った。その意図はなんだったのか。まず選手の特徴の観点からマルシーニョをWBと1対1にして活かしたい意図があったと思う。それが表れたシーンを2つ紹介。

1つめは18分20秒のシーン。シミッチが川崎の他の中盤の選手より優っている部分は正確なロングボール。そして川崎にはスピードスターのマルシーニョがいる。この二人を同時に起用することで柏の532を縦に間延びさせることができる。

そして縦方向だけでなく横方向にも揺さぶることもできた。それが24分55秒。柏のMFとFWの5枚はかなり川崎の右サイドに圧縮しているが、シミッチの得意なロングボール(しかみ右足)でサイドを一気に変えることで中村と大南の間にギャップを作り佐々木の走るスペースを作ることができた。

ただこのような大きな展開は頻度高く起きるものではない。そこで用意したのが橘田との2ボランチ。シミッチのロングボールに頼らず左右に揺さぶるためには、ショートパスを使って2トップや中盤3枚の脇から前進する必要がある。そこで2ボランチにしたと思われる。

これは21分50秒のシーン。シミッチが降りてDFラインと同じ高さでボールを受ける。この時橘田が2トップの後ろにポジショニングしている。こうすることで柏の2トップは背後を気にするため川崎のビルドアップ隊に激しいプレッシャーをかけられない。そしてIHのマテウスサヴィオはSBの佐々木へプレスをかける必要があるため、若干サイドに動いてしまった。その隙間を見逃さなかったシミッチが遠野に楔を入れた。

このように2ボランチにすることで片方が2トップを背後で引き付け、片方がDFラインに落ちることで2トップの脇から配球したり、運んだりすることを可能にしたことで川崎がプレスにハマるシーンはあまりなかった。そしてこの作戦がゴールに繋がる。

まずシミッチが降りて3枚でビルドアップ。橘田が2トップを後ろで引き付けて谷口が2トップの脇から配球。遠野が大南を引きつけることで5バックにギャップを作り俊足のマルシーニョへスルーパスという見事な崩しだった。ここまで書いてきたような鬼木監督が狙ったであろうことがすべて繋がって生まれたゴールだった。

しかし柏の守備ももう少し整理できたはずだ。川崎のSBには基本IHが出ていく。そのため落ちたボランチがフリーになったわけだが、SBにはWBがアグレッシブに縦スライドすることをチームとして決めておけば、IHがボランチにプレスをかけることができ、もう少し高い位置でプレスをハメることができたはずだ。実際に34分や38分はWBの縦スライドでボールを奪っている。

また落ちたボランチと2CBの3枚で2トップに数的優位を作った川崎だが、柏の2トップが近いサイドの2枚をマークしてしまえば川崎もサイドを変えることができず苦しんだはず。実際にそのようにプレスした結果8分の小屋松の決定機に繋がった。

2.後半~柏がボールを保持できなくなった理由~

前半はほぼ互角の数字だったが後半になると川崎のペースで試合が進んだ。柏のEPPは4.6にまで低下しPPSは186とシュートは1本しか打つことができなかった。パスヒートマップを見てもほぼファジーゾーンにしかパスが入っていない。

一方の川崎は柏のビルドアップをハイプレスで奪うことが多く、バランスが崩れた陣形にパスをつけることが多かった。ショートカウンターからシュートを打つことも何回かあったことでPPSは34に減少した。

・柏のビルドアップにおけるWBのポジショニング

後半は川崎がハイプレスでボールを奪いショートカウンターに繋げるシーンが多かった。そのため柏はビルドアップを諦めてロングボールを蹴ることが多くなった。川崎としては空中戦にはめっぽう強い谷口がいるので対応は楽になった。ではなぜ川崎がハイプレスでボールを奪えるようになったのか。それには柏の問題点があったと思う。

まず66分50秒のシーン。川崎はダミアンと遠野の2トップ気味の442でプレスをかける。このシーンではダミアンが古賀にプレスをかけ遠野がアンカーのドッジを監視していた。そして古賀がWBの三丸にパスを出すがWBが低い位置でボールを受けており左の幅を取っている人がいない。そのためパスの出し所がなくボールを奪われてしまった。

そして72分40秒のシーン。このシーンでは三丸は高い位置を取っている。しかし今度は高すぎて、古賀とのパスコースが繋がっていない。古賀はパスを出し知念にインターセプトされてしまった。

このように柏はWBが低い位置でボールを受けるとその先が繋がらず、高い位置を取ると今度はそこにパスを出せないという状態になっていたため川崎のハイプレスにハマってしまった。余談だがこれは4バックのSBにも同じことが言えて、低い位置の大外でボールを貰うとそこから先が厳しく、SBが高い位置を取るとCBからのパスコースが繋がらない。このようなシーンは433に変更する前の日本代表でよく見られた。

こうしてハイプレスにハマると柏はロングボールを蹴るようになる。しかし後半の空中戦は川崎の17勝で柏の6勝と圧倒的に川崎優位だった。ロングボールが多くなり前半よりオープンな展開になったことで、パス成功率が75%に低下しボールロスト数も77回から92回に増加したが川崎としては失点する気はしなかったので許容範囲だったと思う。

3.まとめ

結果だけ見れば1-0でシュート数も両チーム合わせて14本と少なかったが、不調が続いていた川崎としては勝利が必要だったので大きな勝利だった。また内容面も良く、柏側にも前半の曖昧な守備やビルドアップにおけるWBのポジショニングなど問題点があったとは言え、柏に合わせて選手とフォーメーションを変更し勝てたことは大きかった。私はよくTwitterで、選手の力による修正ではなく鬼木監督がチームとして修正して欲しいとつぶやいているが、今節はまさに鬼木監督の采配で勝利を掴むことができた。これで良い状態でACLに向かうことがでると思う。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?