J1第14節 サガン鳥栖対川崎フロンターレ データレビュー

前節はアウェーで神戸に後半アディショナルタイムのCKで勝利した川崎。今節もアウェーでサガン鳥栖と対戦する。鳥栖は今シーズン大幅に選手が入れ替わり心配する声も聞かれたが、蓋を開けてみると今シーズンも素晴らしいサッカーで上位に位置している。川崎にとって鳥栖は苦手な相手で複数得点を決めたのは18年4月までさかのぼる。そんな相手に勝利することができるのか注目だ。

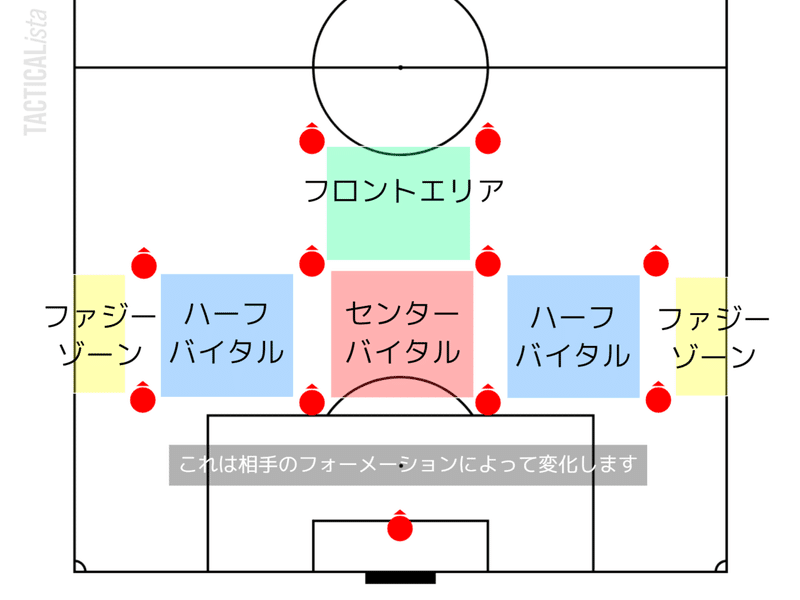

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~両チームのサイドを巡る攻防~

前半のボール支配率はほぼ五分だがシュート数は鳥栖が7本で川崎が3本ということもあり、PPSを比べると鳥栖は37.7という低い数字に対して川崎は82で高い数字になっている。ただEPPを比べると鳥栖が22.4で川崎が18.5とあまり差はない。鳥栖の方が効率よく攻撃しており、川崎はパス回しは良いがシュートは打てなかったということがわかる。

パスヒートマップを見ると鳥栖はほとんどのエリアで差はないが、左ファジーゾーンが10本で最も多くなっている。これは鳥栖の攻め筋が明らかに現れている。ここについては後ほど。一方の川崎はあまり差がないものの、右ファジーゾーンは4本で裏が5本と多くなっている。これについても後述します。

・鳥栖のジエゴによる左サイドからの前進

鳥栖のパスヒートマップを見てもわかるように左サイドを中心に攻撃していたことがわかる。その左サイドで重要な役割を担っていたのは左IBのジエゴだ。

鳥栖の平均ポジションを見てもわかるようにジエゴは右IBのファンソッコに比べて高い位置を取っている。まず鳥栖のビルドアップを整理すると低い位置でGKのパクイルギュを含めてビルドアップする時は、CBの田代がパクイルギュの左側に開いて左IBのジエゴが高い位置を取る。4分45秒がわかりやすい。そしてその形をあまり変えずにボールを前進させる(10分や22分10秒など)。

そのジエゴを使った攻撃が開始5分でさっそくあった。上の図は4分45秒のビルドアップからパクイルギュのロングボールを使って前進した後の場面。川崎は433でプレスを行いWGが高い位置で守備を行う。そうすると空いてくるのはWGの後ろだ。そのスペースに入ってくるのが鳥栖のIBだ。そしてこの試合では左のジエゴが家長の背後でボールを受けることが非常に多かった。右のファンソッコはあまりなかったが、家長は3連戦スタメンで疲労もあるだろうしそもそもプレスバックも遅い。そのため背後にスピードのあるジエゴを配置したのだと思う。この開始約5分のシーンではジエゴが岩崎にパスを出すとそのまま駆け上がって山根の意識を引き岩崎をフリーにした。

そしてこの5分のシーンや39分40秒のように左サイドで完結させるシーンもあったが、厄介だったのはそこから右サイドに展開しても飯野がいること。

この20分55秒もGKビルドアップからジエゴが運んだ後のシーン。左サイドの幅を取る役割だった岩崎が小泉に下げて、小泉から上がって来たファンソッコへ、そして右WBの飯野へとボールが渡り飯野が堀米とワンツーで抜け出しクロスを上げ小野のヘディングシュートに繋がった。

このように鳥栖の攻撃はビルドアップで家長裏のジエゴが運び、そのまま岩崎とのコンビネーション、もしくは右サイドの飯野へ振るという一連の流れが多かった。これは明らかに狙っていたし、川崎はクロスからの失点が4点で最も多いこともわかっていたはず。鳥栖のクロスは浮き球のボールをターゲット目掛けて蹴りそのボールの質次第という確率の低いクロスではなく、しっかりクロスに入る選手がニアとファーを入れ替わりつつマイナスも使ってくるため非常に成功率が高い。川崎としてはこの攻撃パターンでチャンスを作られたものの失点しなかったのは良かった。

・鳥栖の縦スライドを利用したプレス回避

ここまで鳥栖の攻撃について書いてきたがここからは川崎の攻撃について。川崎はこれまで鳥栖のハイプレスに苦しんできた。今節も鳥栖のハイプレスを回避することは必須だった。

鳥栖のハイプレスは基本マンツーマンで、1トップの小野がシミッチ、2シャドーがCB、ボランチがIHをがCBを捕まえ、WBが縦スライドしてSBを捕まえる役割になっている。

マンツーマンのためパスコースを切ることはできない。そのため4分20秒や30分そして33分25秒のように2ボランチの脇に楔のパスを刺すことはできる。しかし逆にマンツーマンなので鳥栖の3バックが前に出て潰したりバックパスさせることができる。そのためこの2ボランチ脇を使った攻略はあまり上手くいかなかった。

マンツーマンだがフォーメーションで言うと523で中央が固くサイドはWBの一人しかいない。ここを攻略の糸口にしたい川崎だ。攻略の方法は二つ。一つめはWBの縦スライドによって生まれたギャップで、主に右サイドで行われた。

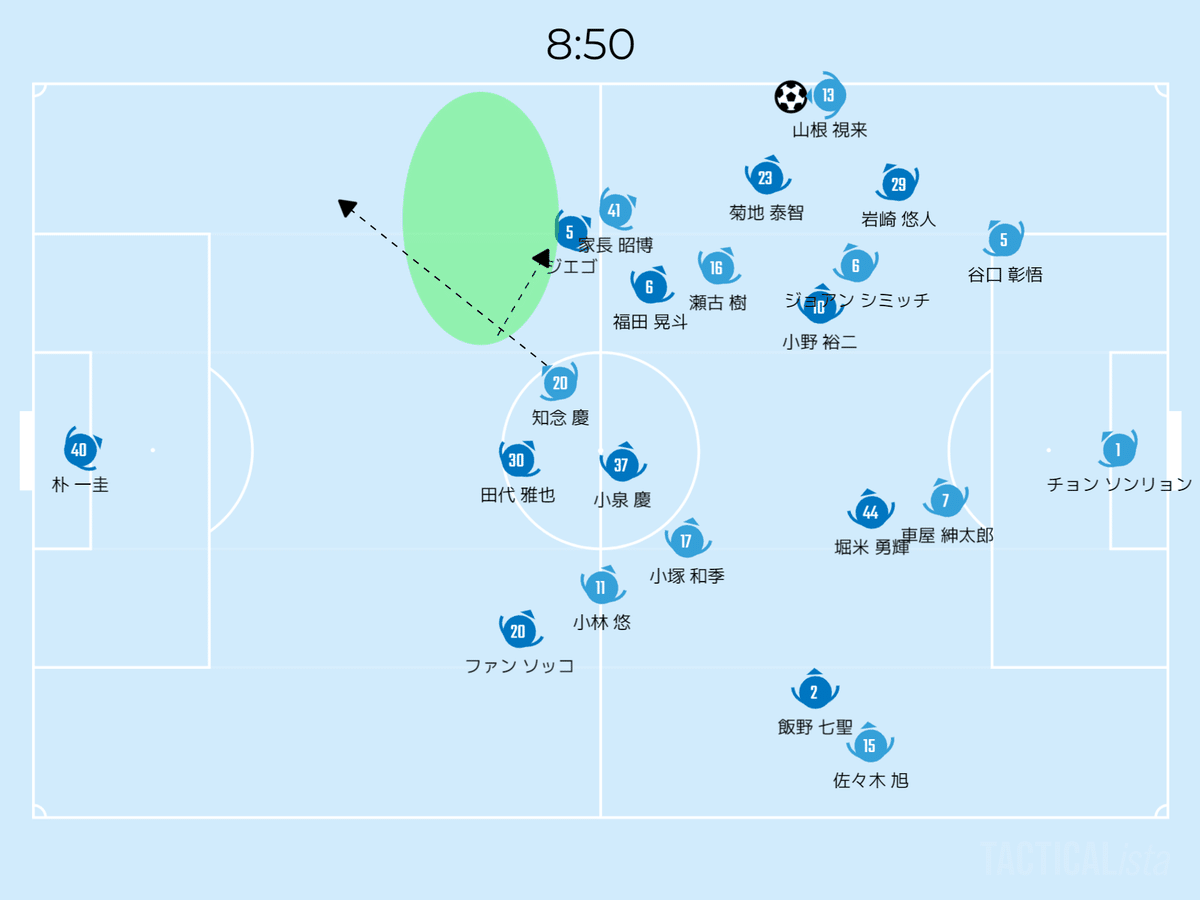

これは8分50秒のシーン。岩崎と菊地のポジションが逆になっているがプレスの方法は同じでWB(この場合は菊池)がSBの山根にプレッシャーをかける。この時家長が降りてボールを受けようとする。するとそれにジエゴもついてくる。そこで空くスペースはジエゴの裏でそこに知念が走りこんだ。9分20秒のシーンでは知念がジエゴを引き付けその裏を家長が走った。このように鳥栖のWBとIBが縦スライドして生まれた裏のスペースを使うことを川崎は狙っていた。

そして二つめはWBのピン留めでこれは主に左サイド。

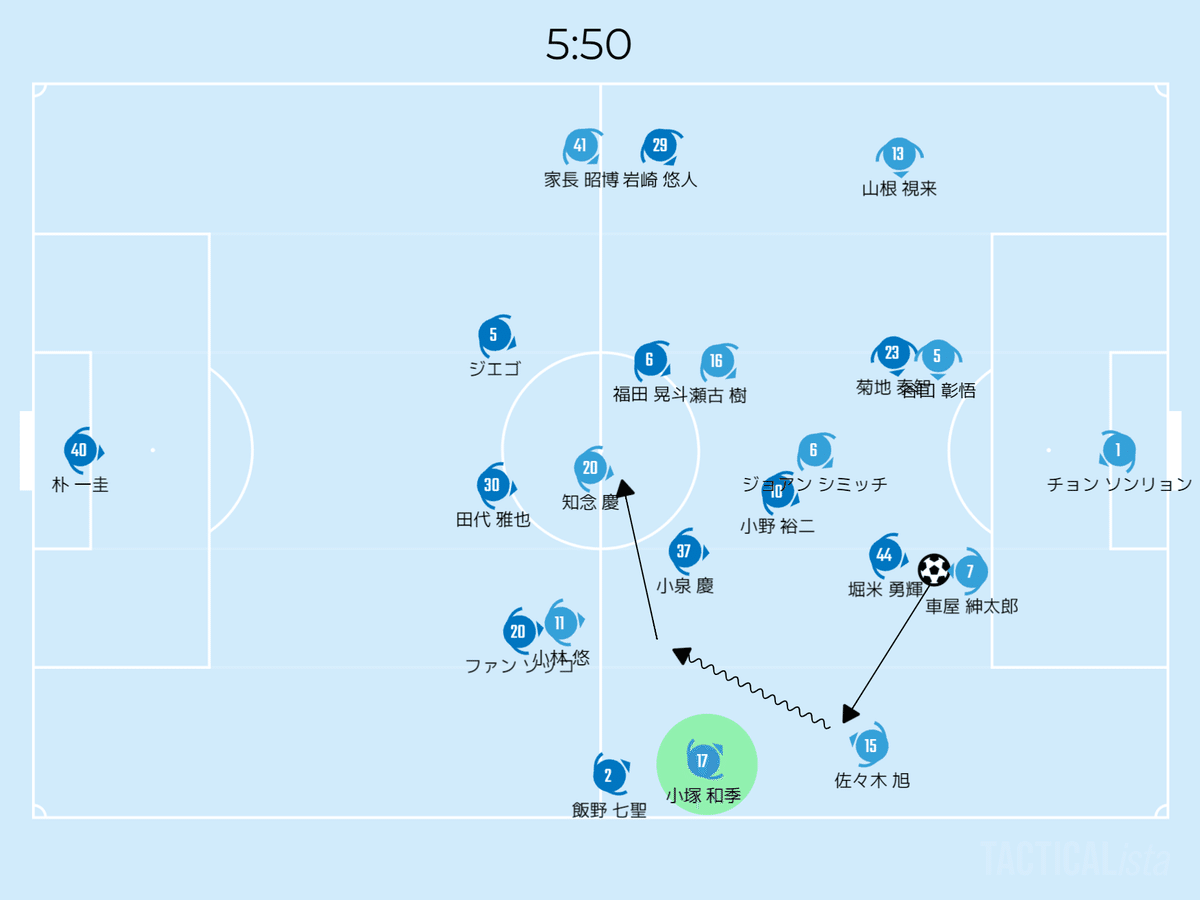

これは5分50秒のシーン。車屋から佐々木にパスが出たシーンだが、本来佐々木には飯野が出てくるはずだ。しかしこのシーンは小塚が左に張って飯野をピン留めしたことで飯野が縦スライドできなかった。そのため佐々木が運べてライン間の知念にパスを入れることができた。

このように小塚が左サイドに張ることが数回あった。ただこれが飯野をピン留めすることが目的だったかはわからない。今節左WGに入ったのは小林で内側に入るタイプ。神戸戦のレビューでも書いたようにWGの小林が内側に入った時に幅を取る人がいないのは川崎の問題点。この問題を解決すべく小塚が気を利かせていたのかもしれない。

2.後半~川崎の修正と鳥栖の対応~

前半のPPSは鳥栖の方が低い数字だったが後半は鳥栖が54.3なのに対して川崎が16.7と非常に低い数字になっている。一方でEPPを比べると川崎が16.2で鳥栖が23.6と川崎の方が低い。川崎の方が少ないパス数で効率よくシュートを打っていたことになる。パスヒートマップを見ると両チームとも中央へのパスは少なく、川崎は左右差は特になく裏へのパスが4本で最も多い。鳥栖は左ファジーゾーンへのパスが4本だが右ファジーゾーンへのパス数は8本と2倍の差がついている。

・442への変更とマルシーニョの投入

後半は両チームのインテンシティが落ちたこともあり、前半にあったようなGKビルドアップとハイプレスの対決はあまり見られなかった。そのためミドルゾーンでのボール回しが多くなった。

川崎は前半の30分くらいから川崎は442に変更した。この変更した目的は攻撃面で左の幅を取る役割を明確化させるため、守備面ではWG裏をジエゴに使われることを阻止するためだと考えられる。そして後半からマルシーニョを投入した意図は、左の幅を取るのは小塚よりも適しているから。そして知念をWGにすることでジエゴの上がりにも対応できる。実際に左ファジーゾーンへのパス数は減少している。

それが最も効果的になったシーンが59分30秒だった。この15秒前くらいにジエゴがボールを持っていたが、442で守っていたため知念がジエゴに対応することができた。そしてこのシーンでは鳥栖の2ボランチを川崎の2ボランチを捕まえておりシミッチがボールを奪いカウンターでマルシーニョへパスを出した。

ただ川崎の442が完璧だったがと言うとそうでもない。基本的に川崎は鳥栖の2ボランチを2トップと2ボランチで受け渡しながら守備をする。そのため鳥栖のボランチがフリーになっていることもあるし、上の49分50秒のように1トップの小野が降りてボールを引き取って右サイドに展開されてしまうこともあった。

またこの68分30秒のようにファンソッコがマルシーニョを引き付けて、その裏にシャドーの菊池が降りてくる、その菊池にボールが入りレイオフで堀米へ。そして堀米から垣田を経由して逆サイドの岩崎に展開されてしまった。鳥栖のIBが川崎のSHを引き付けて、その裏にボールを出すことで今度はボランチをサイドに引っ張り出す。こうすることでボランチ付近にスペースを作って攻撃できる。このようなシーンが76分30秒もあった。

こうして鳥栖は右サイドでポジションチェンジしつつボランチを引き出し、できたスペースを使って攻撃していた。右サイドが多かった理由はマルシーニョのほうが前に出てくることが多かったからだと思う。そして右サイドの高い位置にボールを運ぶと、52分10秒のような飯野の突破や50分20秒や60分20秒のようにニアゾーンを使って攻略していた。

・川崎が見習うべき鳥栖のポイント

今シーズンの川崎はスピードアップを目標に掲げている。しかしそれが達成されているかと言うとあまりそうは見えない。そのスピードアップに関して鳥栖はリーグ屈指だと思う。特にカウンターの場面で川崎との差が見られた。

47分40秒の鳥栖のカウンターを見ると、鳥栖はカウンターになると後ろから選手がスプリントで駆け上がってくる。そしてボールは前方にいる後ろ向きの選手に出して、その駆け上がってきた前向きの選手に落とすレイオフの繰り返しになっている。ここまで紹介したシーンでも鳥栖はレイオフを使っているシーンが多かった。しかしその鳥栖のカウンターの直後の48分20秒、川崎のカウンターでは家長がボールを持っても誰もスプリントして前に出て来ない。

このように川崎はボールを持ってない選手の前への推進力、そしてレイオフを使って前向きの選手を使うプレーが鳥栖に比べて非常に少ない。ここは見習うべきポイントだと思う。ただ川崎も全くできていないわけではなく、63分30秒のシミッチはスプリントでマルシーニョを追い越しているし、遠野は川崎で推進力のあるプレーをできる数少ない選手だ。

3.まとめ

結果としては谷口のレッドカードと0-0の引き分けとなった。過密日程のアウェー2連戦で相手が鳥栖ということを考えると、悪くはない結果だとは思う。やはり鳥栖のサッカーは面白いし手強い。鹿島とマリノスが勝てなかったため川崎はまだ首位だが、これからも厳しい試合は絶対あるはず。そのためにも鳥栖の良い部分は積極的に取り入れていきたい。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?