J1第38節 横浜Fマリノス対川崎フロンターレ データレビュー

1位川崎フロンターレ対2位横浜Fマリノスという組み合わせになった最終節。普段の神奈川ダービーとは違ったプライドをかけた勝負ということで、試合前の日産スタジアムの雰囲気も高揚感があった。前半はマリノスがほぼ一方的に攻撃する展開になったが、後半はフロンターレもボールを持つ時間が増えた。そして両チームの得点者は前田大然とダミアンとなり二人とも得点王という結果になった。そして試合後の家本さんへのセレモニーがとても良い雰囲気だった。村上さんもお疲れ様でした。

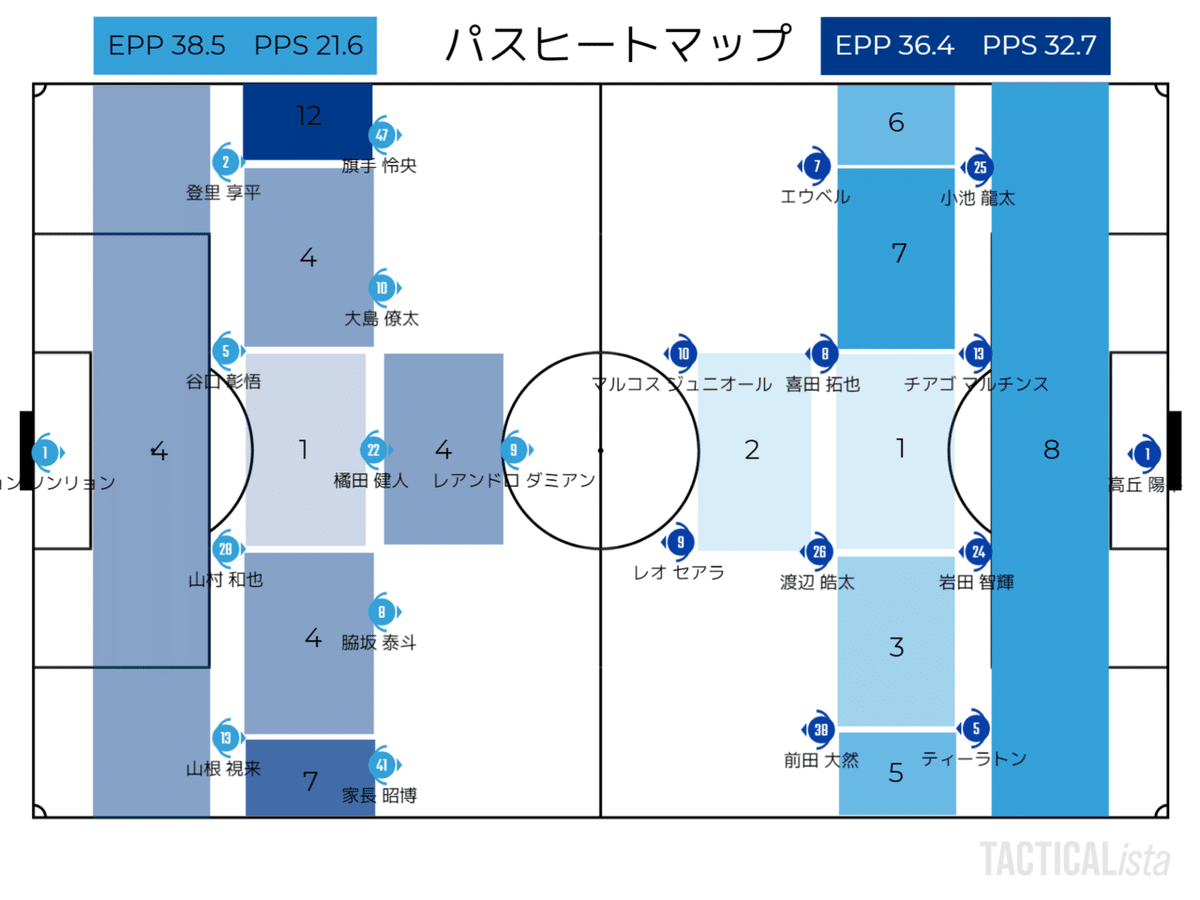

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.スタメン

前半10分で車屋の負傷により山村が投入された。

2.前半~攻守におけるマリノスSBの位置的優位性~

前半のフロンターレはボール支配率が37%でパス成功率が69%という数字で完全にマリノスペースだった。その証拠にマリノスのEPPは前半だけで52.3とかなり高く(フロンターレ対戦相手の90分平均とほぼ同じ)、PPSも29.7と低い数字。マリノスはエウベルが基本的に右の幅を取りマルコスジュニオールや小池がバイタルハーフに進入。その右サイドを中心に攻撃する。左の前田はフィニッシャーとして中に入ってきていた。そのためパスヒートマップを見ると右ファジーソーンに10本と最も多く、右バイタルハーフにも7本と多い。左サイドでの攻撃は少なくバイタルハーフには3本と少ない。ファジーソーンに8本のパスが入っているが、これは右サイドから中央に入ってきた前田が受けることが多かった。また、後述するがマリノスはフロントエリアからハイプレスを突破することも多く、裏へのロングボールでひっくり返すこともできていたため、どちらにも7本のパスが入っている。

一方のフロンターレはEPPが29.9とかなり低い数字でやはり効果的に攻撃できなかった。しかしPPSを見ると26とかなり低い数字。パスヒートマップを見てもフロントエリアが7本で最も多く、次いで裏へのパスが6本。そして両サイドのバイタルハーフにもパスがいくつか入っている。このようにマリノスにボールを握られながらも、数少ないカウンターで中央から突破してシュートを打てたとも言える。とはいえ前半はマリノスペース。その原因について書いていく。

・フロンターレハイプレス突破の起点となるマリノスSB

フロンターレはこの試合も433でWGが外切りをするハイプレスをかけた。このハイプレスの構造上の泣き所は相手SBだ。WGが相手SBへのパスコースを完全に切りながらプレスをかけることは難しく、そのフリーとなっているSBをビルドアップの出口とされてしまう。そのSBへパスを届けるやり方は様々で、神戸はGKから浮き球でパスを通してきていた。そしてマリノスはSBのポジショニングによってフロンターレのハイプレスを突破した。

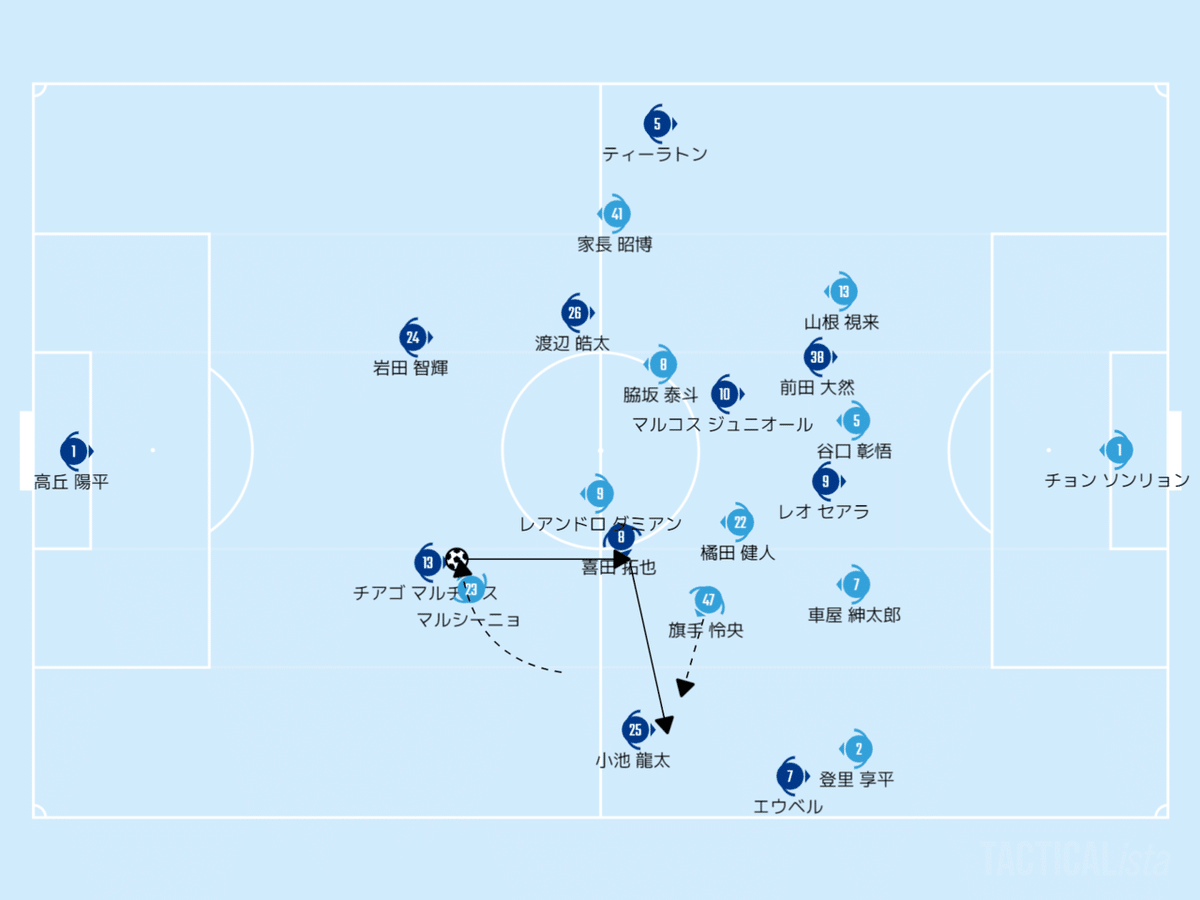

これは3分30秒のシーン。喜田がチアゴマルチンスのすぐ横でボールを受けると、マルシーニョは外切りのプレスをかける。マルシーニョとしては小池へのパスコースを切っているつもりだったと思うが、小池は内側のバイタルハーフに進入することでパスコースを確保してボールを受けた。この時にエウベルが幅を取って登里をピン留めしているため小池には時間とスペースが生まれた。このようにマリノスのSB特に右SBの小池は内側にポジショニングすることでビルドアップの出口となっていた。そのため小池はボールタッチ数が109回でパス数が70本と両チームでトップの数字だった。

またCBから直接SBにパスを出せなくてもボランチがダミアンの横や後ろでパスを受けてワンタッチのレイオフでパスを出すことができる。それがこの11分50秒だ。喜田がダミアンの背後から動くことでフリーになりチアゴマルチンスから小池への中継地点となった。こうすることで一つ前のシーンと同じ状況になる。これと同じようなシーンが40分50秒にもあった。こうしてマリノスのSBがボールを持つとフロンターレはIHがプレッシャーをかけに行く。すると中盤3枚が横方向に間延びしてその間をレオセアラやマルコスジュニオールに使われてしまうことが多かった。

こうしてSBのポジショニングによってプレスを突破されてしまったため、マルシーニョは小池をマークするようになった。それがこの37分のシーン。しかしそうすると今度は小池が外側に開く。そして旗手がCBにプレスをかけると橘田とマルシーニョの間に降りてきたマルコスジュニオールにパスが出てそのまま裏のエウベルへとボールを運ばれてしまった。このように小池のポジショニングによってマリノスは後出しジャンケンでフロンターレのハイプレスを突破していった。また、これが上手くいかずプレスにはまりそうになっても19分50秒のようにロングボールでひっくり返すこともできた。

・ネガトラでフィルター役となるマリノスSB

このようにマリノスのSBは攻撃時に内側のポジショニングをすることが多かった。これはネガティブトランジションにも活きており中央でのフィルター役として機能していた。

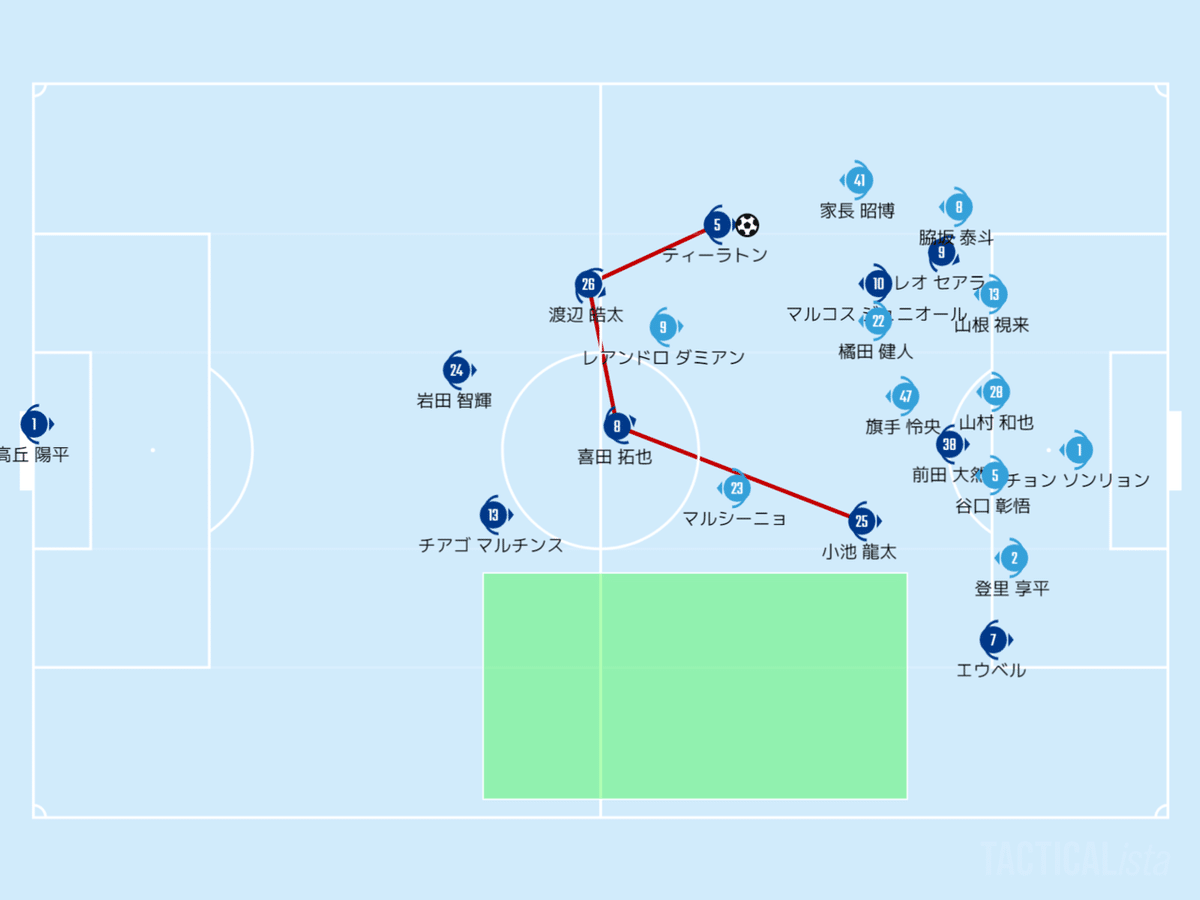

これは35分20秒のシーン。フロンターレが撤退守備でボールを奪ったが攻撃時に内側でポジショニングしていたティーラトンがすぐにボールを回収した。逆サイドでは小池が同様のポジショニングをしており内側のSBと2ボランチの4人でカウンターへのフィルターを担っていた。しかし右SBの小池はティーラトンよりもより攻撃的でその後ろにスペースがあった。ここにマルシーニョを走らせたいというのはプレビューでも書いた。

この28分にマルシーニョが喜田にボールを奪われてしまったシーンもそのフィルターが効いていた。しかしこの時小池がかなり高い位置にいたため広大なスペースが左サイドに広がっていた。このシーンは山根がボールを奪ってマルシーニョの足元にパスを出したが、できればスペースに出したかった。ただ山根も大きく蹴れるスペースはなかったのでしょうがない部分もある。

こうしてマリノスが偽SBのポジショニングでハイプレスを突破してフロンターレを自陣に押し込み、ネガティブトランジションでも偽SBがフィルター役としてボールを奪い返すという循環で前半はマリノスペースだった。フロンターレとしてはダミアンが空中戦であまり競り勝てなかった上に(1/5回勝利)、小池の裏へマルシーニョを走らせることも少なく、陣地を回復することができなかったのが痛かった。

3.後半~川崎WGによる陣地回復~

後半になるとある程度フロンターレもボールを持てるようになり、EPPは38.5に上昇。試合終盤のオープンな展開の中でシュートを多く打てたこともありPPSはより減少し21.6という数字になった。また、ポゼッションにおいては左サイドを中心にボールが回るようになり、左バイタルハーフに7本のパスが入った。カウンターも発動することが多く裏へのパスが8本と最も多い。右ファジーソーンへのパス5本もカウンターでの家長へのパスが中心。

マリノスは前半に比べてEPPは減少し36.4となったが、PPSは32.4とあいかわらず低い数字で少ないパス数でシュートを打っていた。後半も攻撃は右サイドが中心で右ファジーソーンに最も多い12本のパスが入った。フロンターレの撤退守備もある程度機能したためライン間へのパスは減少した。

・左WG旗手のボールキープで陣地回復

フロンターレは前半同様にマリノスSBをビルドアップの出口とされてしまいハイプレスを突破されるシーンが目立った。しかしそれでもボールを持てるようになったのはポジティブトランジションでボールを失うことが減ったから。前半のボールロスト数は84だったが後半は56と大きく減少している。この要因の一つに左WGにポジションを移した旗手が挙げられる。

56分30秒や68分55秒のシーンのように旗手がマリノスフィルターの小池や喜田に対してボールをキープして前を向けるようになった。これによってフロンターレは陣地を回復することができた。そして陣地を回復した後は左サイドを中心にボールを回していく。

これは65分10秒のシーン。左サイドでアンカーの橘田や右IHの脇坂もボールに関わりながら狭い空間でボールを回していく。緑の四角形の中では5対6の数的優位となっている。このように左サイドで数的優位を作りながら短いパスを繋ぐことでいつものペースを取り戻していった。

最近の試合では出張することが多かった家長だが今節の後半は右サイドで待機していた。それによって左サイドでのオーバーロードから右サイドへ一気にサイドチェンジした時に右サイドでも起点を作れるようになる。このシーンでは登里から右バイタルハーフの家長へそして山根のオーバーラップでクロスという流れになった。同じようなシーンが55分45秒にもあった。こうして旗手が時間を作ることで右サイドも活きるようになった。

・右WG家長のカウンターで陣地回復

旗手が足元へのボールで時間を作り陣地回復できたのに対して家長はカウンターで前へボールを運ぶことで陣地を回復した。

これは得点シーン。家長が出張せずに右サイドで待機していたのはおそらくカウンターでマリノスSBが空けたスペースを使いたかったから。山村がボールを奪うと、偽SBとして中央にいたティーラトンが空けたスペースに家長が走りこんでクロスを上げてダミアンが得点した。同じようなシーンが79分20秒にもあったが、先述した左サイドから右サイドへの展開だけでなく、カウンターで直接家長ということもできた。それはやはり家長が出張せずに右サイドで待機していたから。また攻め残りしていたのも大きい。マリノスのように攻撃時にサイドのスペースを空ける相手には433の特徴を活かすことができた。

このように左右両WGの陣地回復によってフロンターレは息を吹き返した後半だった。しかし陣地を回復するにはまずボールを奪う必要がある。そこで活躍したのが橘田だ。後半になるとより予測能力の高さを活かしてアグレッシブにボールを奪うことが増えインターセプトは驚異の6回だった。橘田がいなければWGによる陣地回復もできなかった。

4.まとめ

1位2位対決にふさわしいクリーンで激しい非常にハラハラドキドキする試合展開だった。1-1の引き分けは妥当な結果だと思う。今後もこの神奈川の両チームで切磋琢磨したいと思う試合だった。前半に苦しくても失点しない我慢強さが今シーズンを象徴していたと思う。一方で今節もハイプレスを突破されることが多く、ビルドアップもあまり効果的にできなかった。鬼木監督もインタビューで話していたが課題が多く見つかったと思う。この課題を克服してより強くしてくれるのが鬼木監督だ。天皇杯と来シーズンが楽しみだ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

5.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?