J1第7節 ジュビロ磐田対川崎フロンターレ データレビュー

前節川崎はホームでセレッソ大阪に敗れホーム無敗記録のJリーグ新記録とはならなかった。前節のレビューでも書いたが負けるべくして負けたというか、今まで直接失点にはならなかった問題がついに数字になってしまったという印象だ。ただそれでも試合は来るということで中3日でアウェー磐田戦。磐田はJ1に今シーズンから復帰し監督は川崎が古巣である伊藤彰監督だ。鬼木監督とはプレーしていたらしく監督対決も見どころだった。

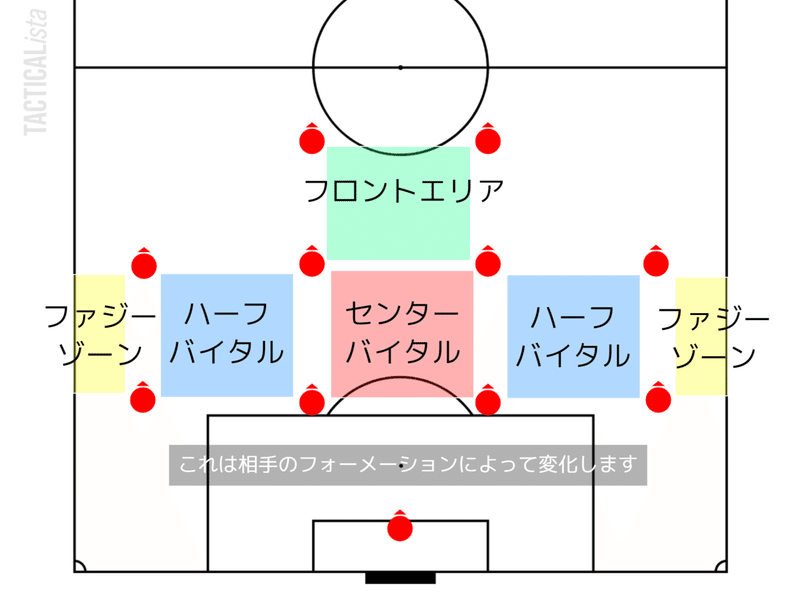

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~攻守ともにフワフワした前半~

前半の試合展開としては川崎がボールを持つ展開となった。それはパスヒートマップを見てもわかる。磐田は裏とバイタルエリアとフロントエリアにしかパスが入っておらず、EPPは5.6という非常に低い数字になっている。磐田としてももう少し効果的に攻撃したかったところだろう。

一方の川崎はEPPが24.3という数字。これは今シーズン45分間の平均と同じ数字で特別ボール保持に苦しんだわけではなかった。パスヒートマップを見ると裏と左ファジーゾーンへのパスが5本で最も多く、これらのほとんどはマルシーニョへのものだった。そしてバイタルエリアにはパスが入っていないが知念がサイドに流れて楔を受けることが多かったから、そのためハーフバイタルには3本のパスが入っている。

・右の幅取れていない問題

今節はスタメンを何人か入れ替えた鬼木監督。まずこのスタメンを見た時に起こりそうな問題は右の幅を取れない問題だ。そしてそれは実際に起こっていた。

30分5秒のシーン。まず磐田はハイプレスを高いインテンシティで行うことは少なく、ミドルプレスを基本とする。その中で杉本が橘田を監視しつつCBへプレス。そしてシャドーがSBや上のシーンのようにサイドに開いたCBへプレスをかける。そしてこのシーンでは大森が山村にプレッシャーをかけたため、山根には小川が出ていった。しかしこの時右WGの小林は内側にポジショニングしているため山根から縦へのパスコースがなくボールを前進できなかった。似たようなシーンが44分から45分の間にも複数回あった。

そしてこの14分25秒のように右の幅を取れていなくても山根から中央へ斜めの楔が入るシーンも何回かあった。たしかに楔が入っているので良いシーンには見えるが、5バックの特徴は前への強さにある。このように楔を入れても伊藤が小林を捕まえることができておりインターセプトされてしまった。5バック相手にライン間へ分かりやすい楔のパスを入れるとカウンターのリスクにも繋がってしまう。25分20秒も同じことが起きたシーンだった。

この問題は小林が右WGに入った時に毎回起きる問題ではある。しかしストライカーの小林に幅を取らせる役割は適材適所ではない。それならば早い段階で山根を上げて幅を取らせる役割をチームとして設定した方が良いと思う。

・ハマらないハイプレス

磐田も伊藤監督になりボールを大事にしてビルドアップしようとする。それに対して川崎は433でハイプレスをかける。しかしそれがなかなかハマらなかった。

例えば14分55秒のシーン。磐田のビルドアップに対して川崎がハイプレスをかけるが、降りて来た小川がレイオフのような形で大津にパス。大津のフリックが流れたため川崎がボールを回収することができたが、ハイプレスはハマっていなかった。

この17分25秒のシーンも中央を起点にして突破されてしまった。さっきのシーンでは磐田もポジションを崩して小川が降りてきたりしていたが、このシーンでは磐田もフォーメーション通りの配置。従って磐田のボランチにはIHがつくはずだが、なぜかフリーにしてしまっていた。

このように全体としてインテンシティが低いわけではないものの、要所要所でマークを離してしまったり、プレスの判断を間違えたりしてハイプレスを突破されるシーンがいくつかあった。しかし磐田もせっかく1stプレッシャーを突破してもパスがズレることが多くボールを効果的に前進させることができなかった。また川崎のDFラインが磐田の楔や杉本へのロングボールなどにしっかりと対応していたたことも大きかった。特に佐々木と谷口で、デュエルが地上戦と空中戦合わせて佐々木は11/13回勝利、谷口は9/12回勝利だった。

2.後半~5バックを崩すには~

後半になっても試合展開はあまり変わらず川崎がボールを保持する。その中で磐田もボールを奪ってポゼッションしようとするが、プレスを回避したその次が繋がらないという展開だった。磐田のパスヒートマップを見ると前半に比べて若干パスが入っているが、EPPも15.1と依然低い数字でPPSも41.4とそこまで低い数字ではない。磐田としてもあまり良い出来の試合だったとは言えないかもしれない。

一方の川崎はEPPこそ22.9とあまり変化ないがPPSは21.6と非常に低い数字で、約21本のパスで1本のシュートを打っていたことになる。パスヒートマップで前半と大きく変わっているのはバイタルエリアだ。前半ここに入ったパスは0本だったが、後半は5本と最も多く入っていた。

・前に強いが背後は弱い磐田の5バック

前半で5バックは前に強いためライン間へ楔を入れてもカウンターを受ける可能性が高いと書いた。ではどうすれば良いのか。前に強いなら後ろには弱かったのが磐田だ。

例えば49分20秒のシーン。マルシーニョがボールを持ったタイミングで遠野がニアゾーンラン。それに大井が対応してくるが、それによってできた伊藤とのギャップを今度はマルシーニョがランニングしてPAの奥を取ることができた。

5バックだと元から5レーンに5人いるためニアゾーンランが対応されてしまう。しかしだからと言ってニアゾーンランをしなかったら、5バックにギャップを生み出すことができない。また前半から磐田の5バックは背後への意識が低く遠野やマルシーニョに裏を取られるシーンが目立っていた。

さっきのシーンは5バックを横方向に広げてギャップを作ったシーン。今度は縦にギャップを作ったシーンで52分45秒。知念が楔のパスを貰おうとリカルドグラッサを連れて降りてくる。それによって背後にスペースができ幅を取っていた小林が小川の背後からそのスペースへアタックし、山根から浮き球がでてチャンスになった。

このように背後を取った後川崎が狙っていたのはマイナス方向。上のシーンでも小林はマイナスの泰斗を狙ってパスを出した。5バックは前に強い分背後への意識が薄くなる。そこで上手く背後を取ると今度は撤退することに意識が向きマイナスへの対応が遅くなる場合がある。それを狙った攻撃だったのだと思う。

3.まとめ

正直今節は見ていてよくわからない試合だった。川崎が苦しむ相手はビルドアップに対してアンカーを消しながらサイドに追い込むハイプレスを仕掛けてくるチーム。磐田は決してそういうチームではなかった。そのためある程度敵陣で押し込みカウンターもDFラインが対応することで防ぐことができていた。しかし磐田の541を崩すことができなかった。後半になると山根を上げて後ろを3枚にすることで幅を取ったり、5バックのギャップを作ったり、時々良いシーンがあったものの再現性はなかった。

となると蘇ってくるのは2019シーズンだ。正直今季のチームの問題点はビルドアップで、押し込める相手にはそこまで苦労しないだろうと思っていた。しかし今節は押し込めても崩せるシーンが少なくなってしまった。厳しい試合は続き、時節は中2日で絶好調の柏戦だ。そしてその後はACLが待っている。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?