J1第13節 川崎フロンターレ対アビスパ福岡 データレビュー

約1か月ぶりに等々力へ帰ってきた川崎は福岡を迎える。再開後のホーム初戦であり5連戦の初戦でもある。この試合を勝って良い5連戦を迎えたい。プレビューでは福岡は守備面で好成績のスタッツを残していた。ただカウンターのシュート率は高くなく、福岡の固い守備を崩すために川崎としてはリスクを多少は負ってもチャレンジングな攻撃をしていきたい試合だ。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~完璧だった川崎のボール循環~

前半のボール支配率は川崎の74%でパス成功率は89%と完全に川崎がボールを握る展開だった。問題はボールを握った後に福岡の守備をどう崩すかだ。その点川崎はシュート4本でPPSは102.3と非常に高い数字で、完全に崩してシュートというシーンは少なかった。しかしEPPを見ると45.1で川崎の90分間平均が47.5という数字と比較するといかに効果的にパスを回していたかわかる。しかしシュートは打てなかった。これが福岡の強さだ。パスヒートマップを見ても左右に偏りはほぼなく、最も多くパスが入っているのはフロントエリアで9本だ。詳しくは後述するがこれが前半に川崎がボールを上手く循環することができた要因だ。また、ファジーゾーンへのパスだけが多くて守備ブロックの外でパスを回していたのではなく、ハーフバイタルやバイタルエリアにもパスが入っていた。このようなデータを見ても、効果的にボールを循環させるという点では完璧な前半だった。

・フロントエリアで前を向くことができた橘田

まず福岡の基本的な守備はオーソドックスな442でミドルプレスを行う。この時2トップが橘田を挟んで監視し、ボランチが降りて来た川崎のIHを捕まえることになっていた。

ただ前述したようにフロントエリアには最多のパスが入っており福岡は橘田をフリーにすることが多かった。橘田がフロントエリアで前を向けた方法は2種類で、バックラインからの配球と家長からのレイオフだ。

まずはバックラインからの配球の18分50秒のシーン。谷口がボールを持った時に福岡2トップは絞り切れず橘田にパスを通されてしまう。橘田はトラップしないで前を向いた。すると福岡のボランチである中村と前は守備の原則通り中央を閉める。そこで空いた左ハーフバイタルの遠野へパスを出し、遠野からダミアンそして家長と繋がった。シュートは打てなかったが福岡の守備を上手く突破できたシーンだ。

このように橘田がバックラインからフロントエリアでパスを受けて前を向けたシーンは多く、11分20秒では佐々木からパスを受けて上のシーンのようにライン間にパスを入れたし、39分10秒ではサイドのマルシーニョへ大きく広げたことで福岡の守備にギャップができて再び中央のライン間を使うことができた。

バックラインから前向きにパスを貰えなくても別の方法でフロントエリアで前を向くことはできる。それが降りて来た家長からのレイオフだ。家長のレイオフで橘田にパスが入ったのは8分30秒や30分35秒など計4回あった。

これは41分25秒のシーンで川崎がボールを奪ったシーン。正確にはトランジションの場面なので家長のレイオフではないが、原理としては同じ。家長がフロントエリアにいる橘田へ落とし橘田が前を向き左ハーフバイタルの遠野へ楔のパスを出した。そして遠野が運びマルシーニョへ繋げた。

このようにバックラインから橘田へのパスや家長からのレイオフなどで橘田がフロントエリアで前を向けると、福岡のボランチが中央を閉めるためハーフバイタルが空くし、もしSHも絞ってきたらWGが空くという風に後出しジャンケンでボールを前進させることができる。川崎としては橘田が自由にボールを触れたことが大きかった。

・バックラインからハーフバイタルへの楔

これまで紹介したように橘田が前を向くことで前進することができていた。しかし橘田を経由しなくてもバックラインからハーフバイタルに楔を入れるシーンも多かった。

これは9分のシーン。車屋から谷口にパスが渡ると谷口は右ハーフバイタルの遠野に楔を入れて、遠野はバイタルエリアの脇坂に落とした。似たようなシーンが43分20秒にもあった。

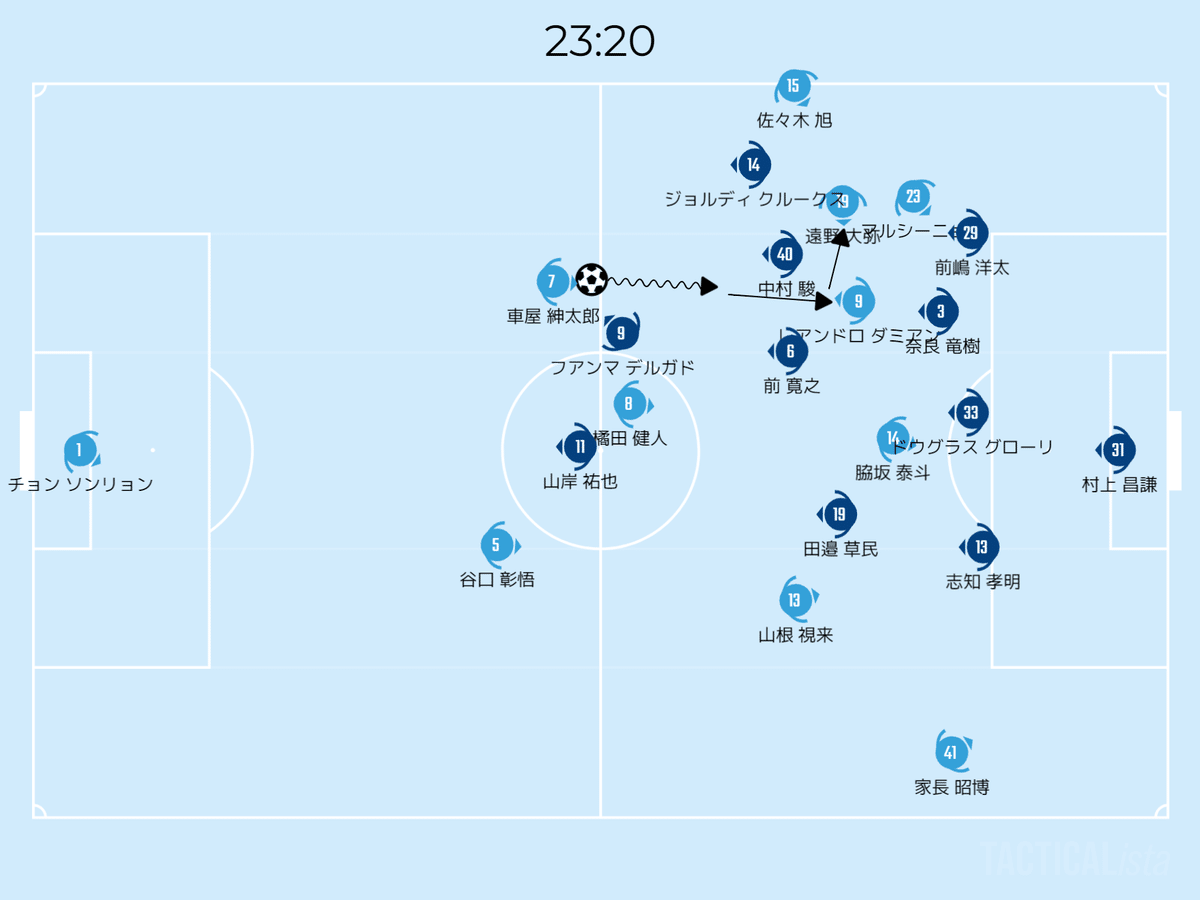

そしてこれは23分20秒のシーン。左サイドでは車屋が2トップ脇を運びバイタルエリアのダミアンや左ハーフバイタルの遠野へ楔を入れることが多かった。

この2つのシーンのようにハーフバイタルへバックラインから楔のパスが入ることが多かった。

その要因はハーフバイタルの選手を誰が捕まえるのか福岡のチーム内で決まっていなかったことが大きそうだ。多くのチームはハーフバイタルで受けようとする選手にボランチがマンマーク気味で捕まえてくる事が多い。しかしこの試合では橘田にボールが入ることも多かったためかボランチ2人は守備時にあまり後ろを気にせず、ただ立っているだけになっていることが多かった(4分30秒なんかもそう)。それに加えて2トップのCBへのプレッシャーもさほど厳しくなく、自由に配球できていたのでハーフバイタルに多くのパスが入っていた。

そしてハーフバイタルにパスが入ると福岡は中央に収縮するのでサイドが空くし、逆にビルドアップでサイドを使っておけば福岡の中央を閉める意識が薄くなり中央も使えるという好循環だった。ただライン間にボールを入れた後があまりつながらず決定機は多くなかったという前半だった。

2.後半~効果的にパスを回せなくなった要因~

後半も川崎のボール支配率が71%と展開としては前半同様に川崎がボールを握る展開だった。しかしEPPを見てみると前半は45.1だったのが後半は25.9と大幅に減少し、前半ほど効果的にパスを回せなかったことがわかる。

パスヒートマップを前半と比較するとフロントエリアが9本から3本に、右ファジーゾーンが8本から4本へと大きく減少した。これが後半に川崎が効果的にパスを回せなかった要因だ。

・福岡の守備における修正点

前半は橘田にボールが入ることで福岡の守備を突破していた川崎だったが、後半になると福岡はここを修正してきた。

これは後半開始すぐの46分のシーン。前半は前述したように2トップが橘田を挟む形だがそれが中途半端で、CBにプレッシャーかからず橘田もフリーにしてしまっていた。しかし後半になるとボランチの前が一列前に出て橘田を捕まえることで、2トップがCBにより強くプレッシャーをかけることができるようになった。それがフロントエリアへのパスが9本から3本へと激減した理由だ。そして橘田も捕まりCBもプレッシャーを強く受けたことでプレスにハマり大きく蹴ることが多くなった。

バックラインから橘田へパスを入れることができない中で橘田へボールを入れることができたシーンはやはりレイオフだ。それがこの64分5秒のシーンだ。谷口がボールを持つと脇坂がライン間から降りて来てボールを受け取り橘田へワンタッチで落とした。脇坂がライン間から降りてくると前はそっちも警戒する必要があり橘田への対応が遅れた。そして橘田はマルシーニョへの惜しいスルーパスを出した。このようにIHが降りて来て橘田へ落とすというプレーは前半から遠野も含めて狙っていたプレーだった。

この橘田への対応だけでなく後半の福岡は全体的に人へ付く意識が高くなった。前半はなるべく4+4のブロックを維持しようとしていたが、降りていくIHだけでなくハーフバイタルにいるIHをボランチやCBが早めに捕まえるシーンも多かった。

・家長が右WGでない時の右の幅

最後は福岡の修正点ではなく、川崎側の問題点について。80分の選手交代で家長と脇坂が位置を変え、86分には家長に代えて小林が投入された。この80分以降の約14分間に起こっていた問題は、右の幅を誰が取るのかという問題だ。家長が右WGとしてプレーしている時は基本的に家長が幅を取っている(悪いときは家長が出張しまくって幅取れてない時もあるが)。ではその家長が右WGでなくなった時にどうするのか。

これは89分25秒のシーン。山根がボールを持っているが右WGの小林は中央に入っており右の幅(緑の四角形)に人がいないため、山根としては右へのパスコースがない。それだと福岡DFラインを横に広げることができない。

右の幅を取ってる人が誰もいないと山根が気を利かせて高い位置に出て幅を取ってくれる。ただ山根が早い段階から高い位置に出ていくと谷口との距離が広がってしまいパスコースがなくなってしまう。この89分55秒や90分50秒のシーンでは谷口が右側にパスを出せず困っていた。そのため右ファジーゾーンへのパスが少なくなっていた。

このように家長が下がった後もしくはIHにポジションチェンジした後に右の幅を取れない問題は川崎がしばらく抱えている問題だ。その根本的要因として右WGを家長に代わってプレーできる選手がいないことが挙げられる。家長ほどのレべルでなくても、右の幅を取るタイプの選手がレギュラークラスでいない。このポジションを夏に補強するか、もしくは山根が幅を取った時に谷口とパスコースが繋がるようなチームの構造を作らないと、家長がスタートからプレーできない時に苦しくなる。

3.まとめ

後半は前述したような問題でボールを前半ほど効果的に循環することはできなかったが、試合全体としてはほぼ完璧な内容だったと思う。谷口や車屋から数回楔のパスを奪われてカウンターを受けることもあったが、プレビューでも書いたように福岡のカウンターの威力と守備の固さを天秤にかけると、あれくらいチャレンジしても良かったと思う。後は古巣対戦の遠野がライン間で楔を受け取って運ぶなどビルドアップで貢献し、ゴールを決めたようにフィニッシュワークにも貢献した。前節の脇坂もそうだがIHが得点を奪えるようになってきた。ここは続けていきたい。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?