J1第9節 FC東京対川崎フロンターレ データレビュー

前節は昨シーズン勝てなかった鳥栖に1-0で勝利し、臨んだ多摩川クラシコ。やっぱりクラシコの前は気持ちも高ぶるし最高。3連勝中だった味スタでのクラシコは今節も勝利して4連勝に伸ばした。さらに今節は久しぶりの大量得点ということもあり満足感のある試合だった。ただ今シーズン2回目の複数失点。そのためのノルマ3点とはいえここは改善したい。さらに遠野と車屋がスタメンに。彼らの連携面はまだ改善できそう。逆に言えば多くの選手で高いクオリティの試合が見れると思うと楽しみ。

以下文中にでてくる独自の言葉です。詳しくはリンクをクリックしてください。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

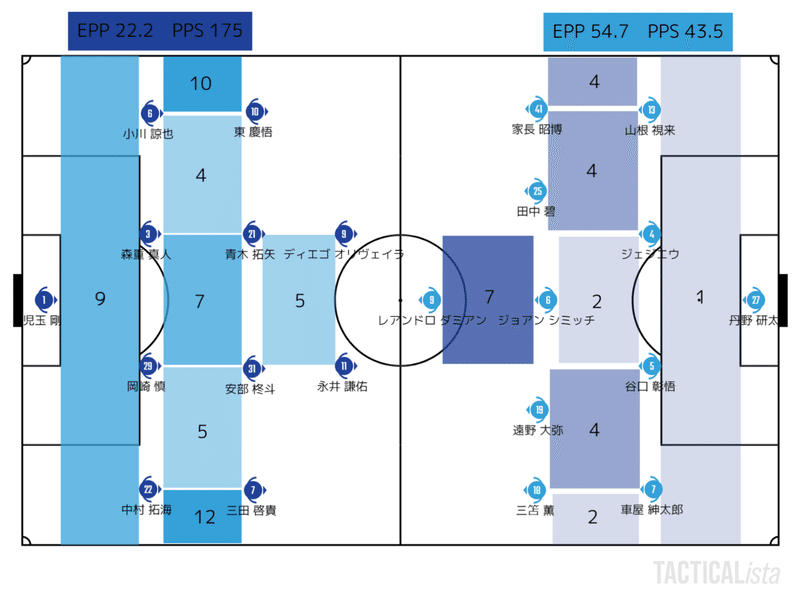

1.スタメン

2.前半~昨シーズンからの東京の守備の弱点~

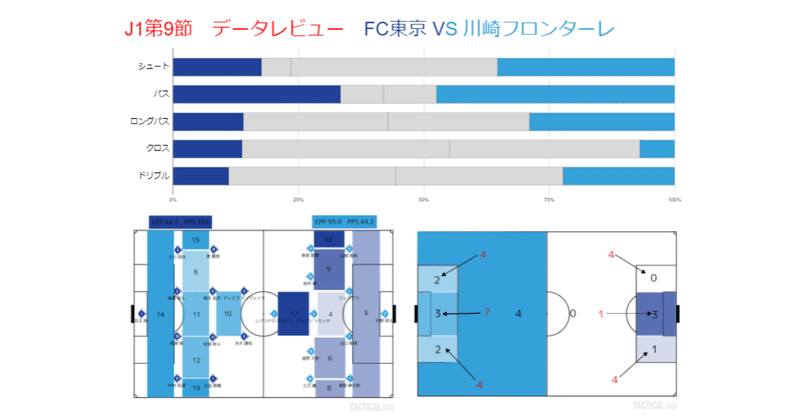

前半のボール支配率はフロンターレが64%とボールを握る時間が長かった。それに伴いEPPも上昇し45分間平均の49を超える54.7という数字に。またPPSも平均とほぼ同じ43.5ということでフロンターレにとってはやりたいことをやれた前半だった。パスヒートマップを見て注目なのは裏とバイタルエリア。45分間の平均は裏が2.9回とバイタルエリアが4.2回。これを大きく上回る9回と7回という数字になった。このエリアを使うのは主にダミアン。今節は裏のスペースを狙いつつバイタルエリアでポストプレーをするなどチャンスメイクにおいて活躍していた。バイタルハーフへのパス数は平均を下まわる右が4回で左が5回という数字になった。この原因は後述するが回数は少なかったもののパスが入ると高確率でターンして前を向くことが多かった。

一方で東京はボールを握る時間が少なかったのもあるがEPPは22.2と低い数字に。PPSはシュートを1本しか打っていないため175とかなり高い。シュートを1本しか打てなかった原因はPAに進入してもシュートを打つことができなかったこと。東京のPA内シュート率は脅威の83.7%だが前半は33.3%と低い数字になっている。また、東京はカウンターだけではなくビルドアップも行っていた。しかしその質があまり良くなくパス成功率は77%と低い数字。実際に失点シーンもビルドアップのミスから。さらにデュエルも東京の14勝でフロンターレの23勝と前半はパスをミスしマイボールにもできない苦しい展開だった。

・東京の守備における2列目の役割

東京は442で基本はミドルゾーンに構えて守備をする。そのときのやり方は昨シーズンと同様。下の図は昨シーズンの第25節のレビューの図。

東京は442で守りながらバイタルハーフにいる相手選手にはマンマークで対応する。上図のようにフロンターレのIHである碧が二アゾーンランをすれば東京のボランチのアルトゥールシルバがついていきマークの引き渡しは行わない。今節も同じやり方でSHかボランチのどちらかがバイタルハーフにいる選手を捕まえるということをやっていた。なのでバイタルハーフにいる選手は捕まっているのでそこにパスを出せることは少なかった。その代わり上図の緑のスペースが空いてくる。ここを起点にフロンターレは攻めることができた。

今回前半のメモを間違って消してしまったのでこんなシーンがあったなというかんじで図を作成しました。

WGの家長がボールを持つといつもどおり碧は二アゾーンラン。そこに青木がついて行くと家長が山根にバックパスをした後ダミアンへのパスコースがあいてしまう。こういうシーンが得点シーンを含めて何回かあった。その結果バイタルエリアでパスを受けた回数が増えた。ここでは右サイドを題材にしたが左サイドでも同じ。ただ左サイドは車屋がノボリのような動きはするがタイミングが早すぎたり、遠野が二アゾーンランを頻繁にしなかったりでこの3人のトライアングルで崩すことは少なかった。それよりも三笘がドリブルで空けたスペースを他の選手が使うという方が多かった。

東京の2列目の選手は昨シーズンからこのバイタルハーフの人を捕まえることをかなり意識高く行っていて長谷川監督のなかで重要視されているのではないかと思う。確かにこれを行うことでバイタルハーフでパスを受ける回数は実際に少なくなったし二アゾーンランからのクロスも多くはなかった(ジェジエウのオーバーラップから家長はあったけれども)。しかし2列目の選手のタスクがこれに集中しすぎてしまいDFとMFの2ラインで守るというよりMFのラインが単独でタスクをこなしているという印象を受けた。さらにサッカーにおいて最もパスを通させてはいけないのは中央。今節の家長の2ゴールはどちらもダミアンからのパス。バイタルハーフは攻撃側が中央は堅いから使うエリアであくまでも第2選択肢でしかない。東京のこの守備の仕方は第2選択肢を守る代わりに第1選択肢を相手に提供しているやり方だと思う。

・曖昧な東京のハイプレス

東京は442でミドルゾーンに構えて守備をすると書いたがハイプレスをするシーンもあった。フロンターレにとっては442でハイプレスをかけられて苦しむ試合があったため上手くはめられると難しい試合になるはずだった。しかし東京のハイプレスが曖昧でフロンターレにとってはそこまで嫌ではなかった。

442のハイプレスの場合多くは2トップの1角がアンカーのシミッチを監視しもう一方がCBにプレッシャーをかける。それをやられるとフロンターレは厳しい。しかし東京はおそらくチームとして決まっていなく曖昧だった。オリヴェイラと永井どちらかがシミッチを見ることもあればどちらも見ないこともあり、そういう場合はボランチが前に出て行くこともあった。この判断が選手達のアドリブっぽく見えた。442だと433に対して中盤は2対3の数的不利なので相手のアンカーをどうするかはチームとして決めていた方が良いと個人的には思う。ここだけでなく東京のハイプレスがフロンターレのビルドアップにワンテンポ遅くフロンターレとしてはそこまで苦しむ様子ではなかった。こうして結局は442のブロックを敷く時間が長かった。

3.後半~東京のフォーメーション変更による噛み合わせ~

後半になると東京もボールを握る時間が増え両チームともEPPは同じくらいの東京が41.9でフロンターレが41.2となった。この原因は後述するとしてパスヒートマップを見ると東京は左ファジーゾーンに9回と左での攻撃が多いことがわかる。これはもちろん後半開始で出場したアダイウトンへのパスが多い。前半の東や安部よりも個で打開できる選手が入ったのは大きかった。さらに後半になると東京の選手が前半よりもプレッシャーが速く球際を強くくるようになった。実際にデュエル勝利数は14回から27回にタックル数は2回から12回と大幅に増加した。フロンターレの回数は変わっていないので東京が球際で勝てるようになったと言える。これで前半できなかったマイボールへの回収ができるようになり精神的に余裕ができた結果パスも繋がるようになったと思う。ちなみにパス成功率は77%から82%。

一方でフロンターレはPPSは前半とあまり変わらず45.4だがEPPが減少した。これはただ単にボールを握る時間が減っただけで攻撃の質自体は下がっていないと思う。ただPA内シュート率が62.5%から28.6%へと大幅に低下。それでも2点決めているので凄いなと。

・相手が噛み合わせてきたのにそれを利用しないなんて...

64分に永井に代えて田川を三田に代えて高萩を入れてフォーメーションを442から3412に変更した東京。それによってフロンターレと完全に噛み合わせが良くなった。東京の守備面では前半は曖昧だったのが71分のように高萩がシミッチを監視するようになった。

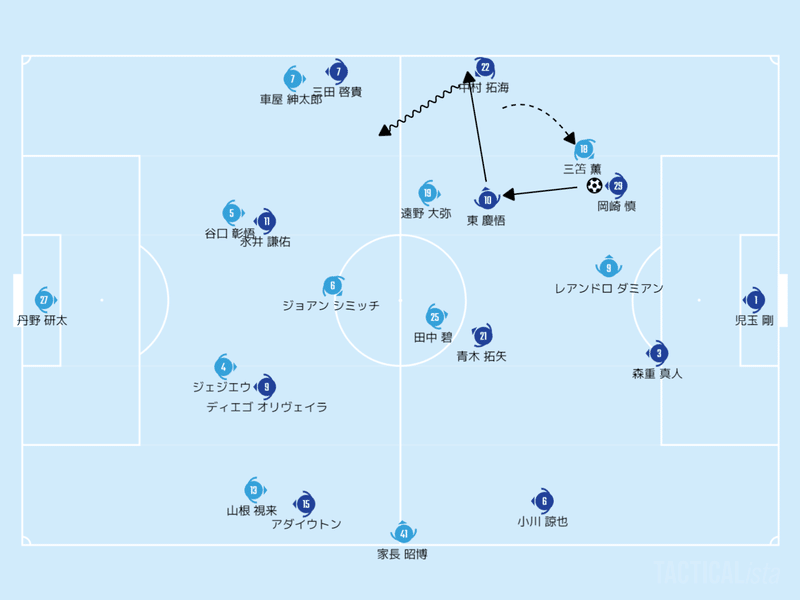

ここで書きたいのは東京の攻撃面での話。東京は明確にフロンターレハイプレス時の弱点であるWG裏を狙い始めた。1点目のシーンはまさにそこから。

三笘が外切りで岡崎にプレッシャーをかけると東京は東のレイオフでフリーのSB中村へ。その中村がドリブルで運んで裏にパスを出しそこからの折り返しでアダイウトンが得点した。このシーンは遠野が東に対してプレッシャーを強めていた方が良かったがそれでもワンタッチで同じ結果になった可能性もある。こうしてハイプレスを突破されるのは構造上の問題なので選手が悪いとは言えない。ただ右の家長は64分55秒のように昨シーズンからそもそもパスコースを切りきれていない時があるのでできればそこは修正したい。

フォーメーションを3412に変更した東京はこれによってWBが浮く構造にした。守備面では噛み合わせて攻撃面ではよりWG裏をつかえるようになった。WBの内田とアダイウトンに浮き球でパスを出すことが増え、実際にロングパス成功数が前半の4/24から13/28と増えた。この采配は良かったと言えるかもしれない。しかしフロンターレがこれに対してしっかり対応していれば諸刃の剣になるはず。相手がわざわざ噛み合わせを良くしてきたのにフロンターレはそれを利用することはしなかった。ハイプレスはあまり激しく行わずに3バックにあまりプレッシャーをかけなかった。これによって3バックがフリーでWBへ配球できるようになった。

自分は70分くらいで3トップを代えてもう一度ハイプレスを激しくするべきだったと思う。噛み合わせは良いので3トップが3バックにプレッシャーをかけることでボールを奪うまたは精度の悪いロングボールを蹴らせたところを回収する。そうすればWG裏を使われることもないしフロンターレのスタイルを改めて示すこともできる。鳥栖戦のレビューでも書いたが相手によって自分達も変更するような柔軟な対応をもう少しした方が良いと思う。

4.まとめ

4-2で勝利したとは言え個人的にはちょっと采配に?がつく試合だった。鬼木監督は自分達のスタイルを貫くスタイルなので相手によって自分達を変えるということはしないと思う。しかし柏や神戸戦のように相手のハイプレスに完全にはまっているのにダウンスリーをしなかったり、今節のようにハイプレスがかからずに自由に配球させてしまったりしている。自分達のスタイルを貫くのは良いがそれによって難しい試合にしてしまうのはどうかと思う。正直フロンターレの選手個人の能力が高いので問題にならないがちょっと気になるところだ。最後まで読んでいただきありがとうございました。

5.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?