J1第10節 川崎フロンターレ対浦和レッズ データレビュー

前節アウェーで鹿島に勝利したことで連敗を回避した川崎は今節富士フイルムスーパーカップで0-2と敗戦した浦和とホームで対戦。3連覇に向けてここで連勝して勢いに乗りたいところだ。対する浦和はスーパーカップでの川崎戦で非常に高パフォーマンスだったため期待されていたが、開幕戦から1分2敗と勝利がなかった。浦和としても王者を倒して勢いづきたいところだったと思う。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~ボール保持対決ではあったがチャンスになったのは...~

前半のボール支配率は川崎の53%で浦和の47%とほぼ互角。両チームともパス成功率が80%を超えており、お互いにボールを大事にしようという意図が見受けられた前半だった。EPPを比べてみても川崎が22.2で浦和が18.9と若干川崎が上回っているがあまり差はない。しかしPPSを見ると川崎はシュート1本打つのに平均で97本のパスを繋いでいるが、浦和は41.3本と半分以下の数字になっている。

その浦和は右ファジーゾーンに7本のパスが入っており最多。次に多いのが左のファジーゾーンで4本と中央にそれほど多くのパスを通していたわけではない。一方の川崎はフロントエリアに6本のパスで最多。解説の戸田さんがここを使っていきたいと話していたが、効果的かどうかは別として一応パスは入っていた。

・川崎のボール保持は悪くなかったが...

マリノス戦までのスーパーカップを含めた3試合における川崎のボール保持での問題点の一つにチャナが低い位置に降りてきすぎる問題があった。しかし徐々にこの問題は解決されてきているように思う。

この13分50秒がまさにそれ。橘田が浦和ツートップの後ろで受けて反転、チャナが関根と伊藤の間で非常に狭いがターンして遠野へとつないだ。こうして前進することには成功したが浦和の帰陣も速くいったんボールは下げられた。このようにテクニックがあって素早いチャナがライン間で前を向けると前進するのに非常に助かる。

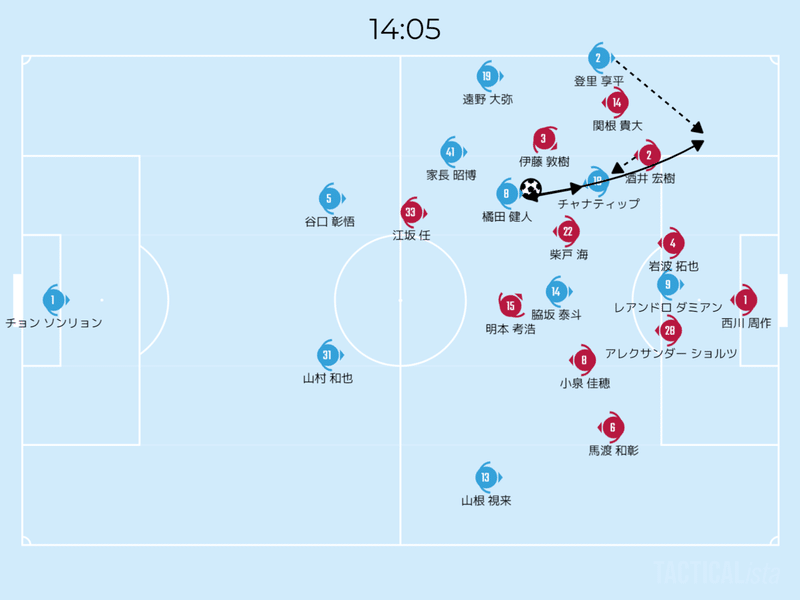

そしてその直後の14分5秒。再び橘田からライン間のチャナにパスが入るがチャナは後ろから酒井につかれているためリターンパス。すると酒井がチャナに釣られたためできた裏のスペースにノボリが走り橘田から浮き球でパスが出た。これは惜しくも通らなかったがライン間にチャナがいることによるメリットが大きくでた2シーンだった。

このようにライン間にボールが入ればチャンスになるわけだが浦和も442の守備で簡単には中央にボールを入れさせない。そこで川崎は家長や脇坂が左サイドに寄ってきてオーバーロードで崩そうとする。

この28分45秒のシーンもそうだ。しかしこのオーバーロードで川崎はボールを奪われる。もちろん川崎の選手は切り替えが速くすぐにボールを奪い返そうとするができず、スペースのある左サイドに展開されてしまった。小泉から馬渡へのパスを山根がなんとかインターセプトできたためカウンターは防げたが危ないシーンだった。オーバーロードは密集を作るため即時奪回しやすいと言われる。しかし逆に言えば即時奪回できないとこのようにピンチを招く。

ノボリに代わって入った塚川は右利きということで右足でフロントエリアにいる橘田にパスを出す(36:05や39:35)など、前半の川崎はスーパーカップのようにボールを保持できないわけではなかったが、味方同士の意図が合わずパスが通らなかったり、そもそものパスミスでボールを失うことが多かった。それに加えて1対1で勝てるシーンも少なく(川崎13回勝利、浦和22回勝利)即時奪回もあまり機能しなかった。

・浦和のボール保持における狙いは?

川崎のボール保持は先述した通りだったが浦和のボール保持はどうだったのか。まず浦和はGKを使わないビルドアップでは左右非対称で行っていた。

22分50秒のシーン。ここでは小泉がボールを持っているが酒井からDFラインを経由して回ってきたボール。左サイドの幅を取っているのは馬渡。右サイドでは酒井が低い位置で関根が幅を取ってる。この配置は酒井がボールを持っているときも同じ。このように浦和は馬渡を上げて残りの3枚でビルドアップを行っていた。

これはおそらく選手の特性を考えた二次配置。左SBの馬渡は精度の高いクロスを蹴ることができる(ただこの試合では4/17回成功)ため高い位置に。酒井はビルドアップでの配給力の高さやリスク管理ができるため低い位置。実際得点につながったフリーキックは酒井が低い位置でボールを奪い返してから始まった。

こうした適材適所でボールを保持していた浦和だが、あまり効果的に川崎の守備を崩すことはできていなかった。東京やマリノスは川崎のハイプレスに対してWG裏がフリーになることを利用していた。WG裏にボールが出ると川崎は中盤3枚をスライドせざるを得ず、その隙間にパスを通されてしまった。ただ浦和がそれを意図的に積極的に狙っているようには見えなかった。

しかし1回だけそのようなシーンがあった。それが33分45秒のシーン。WG裏の酒井にチャナが出ていき橘田もスライドして江坂をマーク。しかし脇坂は柴戸を監視しており橘田と脇坂の間を小泉へ通されてしまった。パスヒートマップでは左ハーフバイタルにパスが入ったのは1本のみだった。つまりこのシーンのみ。

前半の川崎は先述したように即時奪回こそ機能しなかったものの、451の守備ブロックを敷いた際は浦和のボール回しを外回しにすることに成功して上手く守れていた。それはパスヒートマップを見てもわかる。しかし先述したようにカウンターを浴びてファールで止めたりCKを与えてしまい、セットプレーで何度もチャンスを作られた。

2.後半~右利き左SBによるメリット~

後半もボール支配率はあまり変わらなかったが両チームともパス成功率が80%を下回った。またボールロストも川崎が61回から79回に浦和が55回から82回に増加。両チームともパスをしっかり繋いでいたわけではなかった。EPPを見ても両チームとも減少している。しかしパスヒートマップを見ると川崎は回数こそ少ないもののバイタルエリアと裏に3本と4本のパスが入っている。ここは注目ポイントだ。一方の浦和は最も多くパスが入ったのは右ハーフバイタルだが3本のみだった。左サイドに至ってはファジーゾーンとハーフバイタルそれぞれに1本のみだった。

・ニアゾーンランと右利き塚川の左SB

70分くらいまでは川崎が敵陣でボールを握る時間が長くゴールに迫っていた。そして先述したようにバイタルエリアには3本のパスが入っている。そのうちの1本がとても良い形だった。

それが58分50秒のシーン。ノボリに代わって左SBとしてプレーした塚川が外側でボールを持っている。遠野は酒井の背後からニアゾーンランをして裏でボールを受けようとした。それにより酒井は遠野へのパスコースを消すため若干後ろに動いた。それにより塚川からダミアンへのパスコースができダミアンが岩波を背負いながら得意のオーバーヘッドをしようとしたが上手く対応されてしまった。しかしニアゾーンランで内側へのパスコースを作り斜めにパスを入れるやり方は今後の参考にもなりそうなプレーだった。

またこのプレーは塚川が右足だったからできたプレーでもある。左足からのパスだと目の前の関根にカットされてしまうが、関川から遠い方の右足だとカットされない。このように左SBが右足であることによって生まれたシーンが他にもある。

このシーンもチャナがニアゾーンランしたのに柴戸がついていき酒井はそのチャナへのパスコースを切るように縦切りで塚川にプレスをかけた。それによって塚川は右足でボールを扱えるようになり遠野へ浮き球でパスを出した。78分10秒でも塚川が右足でダミアンへ浮き球でパスを出した。

余談だがこの2シーンともダミアンがフィニッシャーだが、この試合でダミアンは浦和DFに上手く対応されてしまった。ダミアンは地上戦と空中戦ともに1/8回勝利だったが、岩波とショルツ合わせて地上戦は7/8回勝利で空中戦は6/8回勝利だった。ただもっとすごいのは酒井で地上戦7/8回空中戦5/5回勝利だった。

このように左SBが右利きだと縦を切られた時に中央へパスを出すことができる。2点目も塚川の右足から脇坂へのパスが起点だった。今後塚川が左SBの選択肢に入るかはわからないが、同じ右利きの佐々木も中央へのパスを得意としており今後もこのようなプレーは川崎の武器になりそうだ。

・川崎の守備時451から442への変更

川崎は433でのハイプレスを基本としているがミドルゾーンでブロックを敷いて守る時は451で守る。70分以降は浦和がボールを保持する時間が続いた。それに対して川崎のMFラインは横幅を5人で守るため各選手の間隔は狭くなかなか楔を入れることはできない。そのため浦和はパスヒートマップでもわかるようにあまりライン間にパスが入っていない。ただし右ハーフバイタルを除いて。

これは76分10秒のシーン。川崎はMFが5人並びしっかりブロックを敷いている。一人一人の間も狭く守れており一見すると楔を入れるのは難しいように見える。しかし451で守るとダミアンの周りにスペースができてしまう。浦和が2ボランチと2CBでボールを回すのにダミアン一人はさすがに厳しい。そのため岩波はノープレッシャーで落ち着いて松崎へ楔を入れることができた。このほかにも64分45秒や72分45秒にも左WGと左IHの間を通されることがあった。

このようにダミアンの周りから岩波に楔を入れられたりショルツが運んだりするのに対して川崎の鬼木監督はシミッチを入れて橘田との2ボランチにして442で1トップ脇のスペースを潰したのだと思う。ただ86分25秒のように後ろがついてきていないのに小塚とダミアンだけでハイプレスに行ってしまうとその背後を使われてしまう。ここは意思統一しておく必要がある。

3.まとめ

ノボリの怪我は既に車屋が負傷している川崎にとってかなりの痛手であることは間違いない。しかし右利き塚川の左SBという新しいプレーも見ることができた。右サイドの家長脇坂山根という3人のユニットは20シーズンから続いていて安定しているが、左サイドはマルシーニョやチャナティップなど比較的新しい面々が揃う。徐々に連携面も良くなっているし三笘が抜けた後あまり武器になっていなかった左サイドの復活の予兆が見られる。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?