「直訴」小考─山本太郎の直訴は“不敬”にあらず─

山本太郎の天皇陛下への直訴

平成25年10月31日、参議院議員の山本太郎が赤坂御苑でひらかれていた園遊会のさなか、天皇陛下に手紙を手渡す「直訴」を敢行した。

山本が天皇陛下に手渡そうとした手紙は巻紙状のものであり、「福島の原発事故と被曝の実態を天皇陛下に知っていただきたい」といった内容がしたためられていたという。結局、山本の手紙は侍従長が受け取ったそうだ。

山本の直訴は大々的に報道され、テロとまでいわれるほど世間の非難を浴びた。山本の議員事務所には刃物や銃弾が送り付けられるようなこともあった。自民党幹部や閣僚からも議員辞職を求める声があがり、参議院議長が山本に「参院の品位を落とすものだ」と厳重注意し、山本は宮中行事への出席を禁じられた。

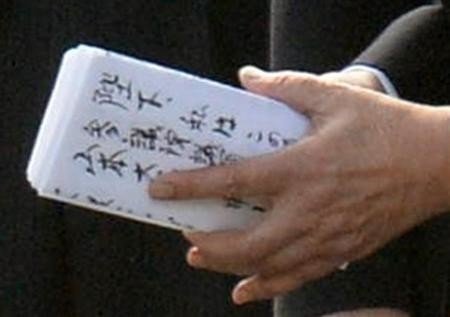

山本の「直訴状」 つたない筆遣いながらも、切々と天皇陛下に自身の思いを訴えているのがわかる

「不敬」「天皇の政治利用」

山本の直訴に対する批判の趣旨は、「不敬」「天皇の政治利用」というものであった。まず、この不敬の問題について考えてみたい。

不敬とは何か。戦前の刑法の不敬罪でいうと、天皇・皇族へ危害を加えること、あるいは冒涜・侮辱することが不敬罪に該当することから、その種の行為が不敬に当たるといっていいだろう。そうすると、原発事故の被害や現状を天皇陛下に知っていただきたいという山本の直訴が不敬であるとは言い難い。

そもそも山本は天皇・皇室へどのような思いを抱いているのだろうか。

山本は直訴への批判について「陛下を悩ませることになり猛省している」と述べている。また、週刊誌の取材で自身の直訴について、

[略]現在、人の生命に関わる問題が遅々として進んでいない現状があります。[略]この胸の内を打ち明けたい、この話を理解してもらえるのは誰なんだろう? と思った時に、[略]「陛下」の顔が浮かびました。[略]ふだんスピーチをなさる時の国民を気遣うお言葉であったりとか、時に権力者に対する戒めにも聞こえるようなお言葉であったりとか、陛下に対してそんな近しい感情を抱いていました。

僕は第二次ベビーブームくらいの生まれで、天皇陛下という存在を、先の世代の人たちよりも身近に考えていました。「開かれた皇室」ということもあり、陛下に対して“身勝手な親しみ”というものがあったのだと思います。

先の世代には、天皇陛下を神格化された存在と考える方は多かったと思います。しかし、僕たちの世代で天皇陛下はこの国の象徴であり、もっと自分たちに近い“人生の大先輩”であると勝手に考えていました。

と振り返っている(上記リンク参照)。

こうした山本の言葉からに、ことさらに不敬なものを感じ取ることはできないし、むしろ山本なりの天皇・皇室への素朴な敬愛の念すら感じられる。

山本の直訴は不敬なのだろうか。

「御嘉納」された直訴─石牟礼道子の場合

近現代皇室制度に詳しい原武史によると、じつはこの年、山本以外にも直訴を敢行した人物がいた。作家の石牟礼道子である。

石牟礼は園遊会での山本の直訴の前年、皇后陛下に「一度水俣にお越しいただき、胎児性患者(胎児性水俣病患者─引用者註)とお会いになってほしい」と伝え、翌年の園遊会の直前には、再び皇后陛下に「水俣にお越しの節は、胎児性水俣病の人たちに会っていただければ幸いでございます」と手紙を送った。

この石牟礼の直訴の直後、天皇皇后両陛下は全国豊かな海づくり大会への臨席のため熊本県へ行幸啓するが、その途中、両陛下は水俣市の水俣病資料館を訪れ、水俣病患者と対面している。また、水俣病資料館の訪問の前には、おしのびで別の施設にも訪れ、胎児性水俣病患者と対面している。いわば石牟礼の直訴を両陛下が「御嘉納」されたのである。

直訴が御嘉納されることもあり得る。そう考えると、直訴そのものがただちに不敬であるともけしていえないだろう。

「情は父子の如し」─児玉誉士夫の直訴

「右翼の大物」とか「日本のフィクサー」、「昭和の怪物」などと呼ばれる児玉誉士夫も戦前、昭和天皇に対し直訴を行っている。

当時、下町の鉄工所の青年工員として貧しい暮らしをしていた児玉は、昭和恐慌への政府の無策への反発や労働争議の頻発という騒然とした社会情勢のなかで、右翼思想に関心を抱く。そして上杉慎吉や赤尾敏らの建国会に入会し右翼運動に挺身するが、そうした折に建国会内部で天皇に対し民衆の窮乏を訴えようという直訴計画が浮上し、児玉がそれを実行することになった。

とはいえ、児玉はけして使い走りの鉄砲玉となって直訴を敢行したわけではない。「義は君臣にして、情は父子の如し」と信じる児玉にとって、直訴にためらいも迷いもなく、児玉の言葉を借りれば「有意義」なものととらえていた。天皇と国民は対立するものではなく、いわば天皇は国民の父である。そのような天皇に直訴することにより、国政の誤りを正していただきたい、それは天皇にしかできない。児玉はそう考えたのである。

そして昭和4年11月1日朝9時30分頃、明治神宮御参拝(親拝)と第5回明治神宮体育大会へ行幸される昭和天皇の鹵簿(天皇や皇族の行幸啓の行列、車列)が皇居を出て赤坂見附を通られる際、児玉は訴状を掲げ直訴に及んだ(児玉は戦後、11月3日の明治節に直訴を敢行したと回想しているが、おそらくそれは児玉の記憶違いであろう)。

この直訴事件により、児玉は請願令違反で懲役6ヶ月の実刑判決をうけ、前橋刑務所に服役することになる(また後日、赤尾ら建国会のメンバーも児玉の直訴を教唆したとの罪で懲役5ヶ月の有罪判決をうけている)。児玉の直訴については児玉の故郷福島でも大きな話題となり、同情的というか少なくとも理解するような声もあったという。

直訴を行った頃の山本はいわゆる「左翼」と見なされる傾向が強く、山本の直訴が「左翼による天皇への攻撃」「左翼による天皇の利用」「左翼が天皇を茶化している」というように理解され、必要以上の反発を招いた部分もあるかもしれないが、児玉や建国会の事例に明らかな通り、右翼による直訴、右翼だからこその直訴もありえるのである。

なお、余談ながら、戦争末期、真偽のほどは不明瞭なところがあるが、徳富蘇峰が昭和天皇に戦争終結の詔勅をいただこうと直訴を計画していたという話がある他、蘇峰の弟の蘆花も大逆事件に関連し、幸徳秋水らの減刑を求める「天皇陛下に願ひ奉る」という直訴状をしたため、これを朝日新聞に掲載するよう計画していた。

江戸時代の公儀や藩への直訴という義民の話は多数残っているが、近現代においても少なからず天皇・皇族への直訴は、一つの類型としてありえた。

「天皇の政治利用」とは─米長邦雄の発言

それでは山本の直訴への批判のもう一つ、「天皇の政治利用」についてはどう考えるべきか。

まず、天皇へ何かを訴えたり求めることは、現在でも請願法において認められている。同法によると、天皇への請願書は内閣に提出するということであり、天皇への直訴は請願の方法として問題があるが、天皇に何かを訴えたり求めることそのものには問題がない。そうであれば山本が天皇に何かを訴えた、求めたということを「天皇の政治利用」として批判することには理由がない。

ちなみに、天皇への請願は戦前においても請願令によって認められていた。この場合、請願書は内大臣府に宛てて送付し、それを内大臣が天皇に奏聞したそうだ(ただし、戦前の請願令においては、行幸啓において天皇・皇族へ直訴することは禁じられており、そのため上述のように児玉らは請願令違反で有罪となっている)。

山本が直訴した園遊会では別の年、棋士の米長邦雄が天皇に

日本中の学校において国旗を掲げ国歌を斉唱させることが、私の仕事でございます。

と述べているが、この発言こそ「天皇の政治利用」だという指摘がある。すなわち、そのようにいわれれば天皇は何らかの返答をしなければならず、その場合、天皇が肯定否定どのような返答をしても政治性を帯びた発言になってしまう。天皇を自身の“政治”に利用することこそ、天皇の政治利用だという指摘である。

また、山本が直訴した年の4月28日、安倍政権は主権回復・国際社会復帰を記念する式典を開催し、天皇皇后両陛下の臨席を要請した。確かにこの日は、一般に主権回復の日といわれるが、奄美・沖縄などでは本土から切り離された「痛恨の日」「屈辱の日」などともいわれる。沖縄へ深い思い入れのある両陛下は、おそらく主権回復を祝う式典に困惑したはずだ。

さらに式典終了時、退席される両陛下に対し式典に参加した議員が「天皇陛下万歳」の万歳三唱を行ったが、その際の天皇陛下のお顔は大変途惑っているように見えた。

天皇陛下としては、主権回復式典や自身への万歳三唱を無下にはできず、また奄美・沖縄への深い思い入れもあり、非常に苦しい立場におかれたことだろう。その場の天皇陛下の一挙手一投足は、ただちに本土や奄美・沖縄に対する政治的メッセージとなってしまう。こうした政治家こそ「天皇の政治利用」をしているのであり、天皇陛下を苦しめているのではないだろうか。

それに比べて山本は、天皇陛下に手紙を手渡すかたちで直訴を行っている。天皇陛下が園遊会のさなかのその場で山本の手紙を読み、ただちに何らかの対応することは考え難く、山本の直訴は天皇陛下を自身の政治の場に引きずり込むようなものではない。また、そうしないように手紙での直訴というかたちをとったともいえる。

田中正造と山本太郎

このように考えていくと、山本の直訴は「不敬」とはいえず、また「天皇の政治利用」ということもできないだろう。

天皇への直訴といえば、田中正造による明治天皇への直訴が思い出される。田中の直訴は当時の新聞が号外で報じるなど、大きな反響を呼んだ。ただし、当時は田中に同情的な論調がほとんどであり、田中を取り調べた警察も田中を丁重に取り扱ったといわれる。明治天皇への直訴ですら不敬とはいわれなかったのである。

ちなみに、山本の直訴の翌年、栃木県を私的に旅行されていた天皇皇后両陛下は、直訴状はじめ田中関係資料を所蔵する佐野市郷土博物館を訪れ、くだんの田中の直訴状を見学された。この佐野市郷土博物館への訪問は、天皇陛下の強い希望だったともいわれる。

また、直訴により山本への脅迫が続いているとの報道をうけ、天皇陛下が山本の身を案じられているとの宮内庁長官の発言もあった。

このあたりの天皇陛下のお振舞いこそは、山本の直訴に対する一つのおこたえだったように思われる。

ただし、直訴をうけて天皇陛下は非常に驚かれただろう。山本が直訴した瞬間を撮影した写真には、皇后陛下が天皇陛下の腕をひき、注意を促しているお姿が写されている。皇后陛下もまた驚かれたに違いない。それ以前に、そもそも天皇皇后両陛下が各界功労者や功績者と親しくお話しされる場である園遊会において、直訴など行うべきことではない。その意味において、山本の直訴が大変無礼であり、非礼、失礼なものであることは間違いがなく、二度とやってはならないことだ。

他方、いま、山本は天皇陛下へ直訴したころとは大きくかわり、一緒に立ち上がって政治をかえようと街頭で国民・有権者に対し「直訴」している。ここに彼の成長があるのだろう。当時、彼を「不敬」「天皇の政治利用」と批判していた人々も、その理解で留まることなく、正確な理解をもって成長するべきではないだろうか。

※本稿は令和元年(2019)12月に投稿したものであるが、山本の東京都知事選出馬表明をうけて若干補筆、修正した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?