大内氏をメジャーデビューさせた男、大内弘世

●瑠璃光寺の弘世像

山口市のシンボルとも言える五重塔がある瑠璃光寺。この境内には、大きな馬にのった像がある。写真にもあるこの像は、大内弘世である。ではこの大内弘世とは何をした人なのだろうか。

●家督相続以前

大内氏が単なる地方領主ではなく、日本史において重要な大名家の一つとなるきっかけを作ったのは、間違いなく大内氏第二十四代当主、大内弘世(ひろよ)であろう。山口氏が作った大内氏や大内文化を紹介する『西国の御屋形様 大内氏がわかる本 入門編』でも最初に取り上げられる当主はこの弘世なのである。弘世は長い大内氏の歴史の中でも「中興の祖」と呼ばれる当主なのである。

大内氏、本姓多々良氏は周防国の国衙で働く在庁官人として長らく勢力を伸ばしてきた。この在庁官人というのは、国衙に勤める役人のようなものである。国衙というのは日本の律令制において、国司が地方政治を行うために設置された役所みたいな所だと思ってもらえればいい。荘園が拡大して律令制が形骸化する中で、大内氏は国衙の領地を管理し、次第に自分たちのものにしながら勢力を拡大していったと考えられる。そして時代は下り南北朝の動乱時代、弘世の父、大内弘幸の時代に大内氏と周防国は大きな転機を迎えることになった。

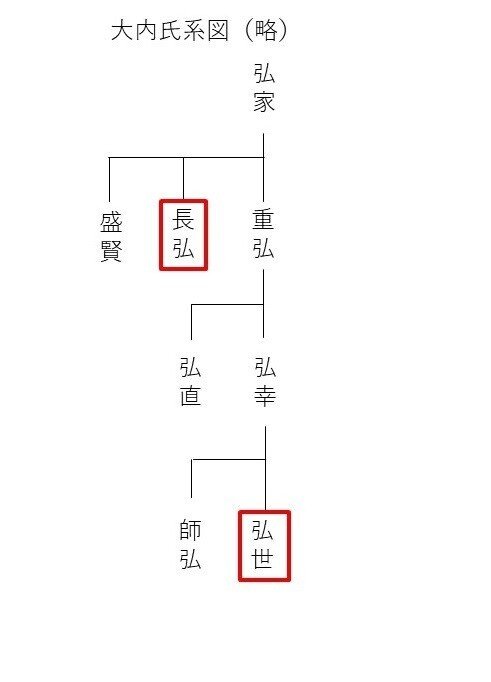

弘世の祖父、大内重弘が亡くなった頃、まだ弘幸は幼少だったため、重弘の弟で弘幸の叔父にあたる長弘が大内氏を主導することになった。ちなみに長弘は大内氏の一族である鷲頭家を継いだため、鷲頭長弘とも呼ばれている。

そんな長弘の功績として顕著なものが、鎌倉幕府を倒した建武新政権が、後醍醐天皇方と足利尊氏方に分かれて対立した時、いち早く尊氏方に味方したことであろうか。後醍醐天皇に反旗を翻した尊氏は一度京都で敗れ、九州に落ちのびてから再び東上し、湊川の戦いで楠木正成などの後醍醐天皇方の名将を破り、後に征夷大将軍となって幕府を開いたことはよく知られている。尊氏との戦いに敗れた後醍醐天皇は吉野に逃れ、新たに朝廷を作り、京都の朝廷(北朝)と吉野の朝廷(南朝)の二つの朝廷が分立する南北朝の時代が始まることになる。

鷲頭長弘は尊氏を支援したことを評価され、周防守護に任じられることになった。この「守護」というのは簡単に言えば国の軍事力や警察力を掌握する役職であり、室町期になると更に広範囲な支配力を有する強力な権限を持つ職なのだ。つまりこの守護を持つ者こそが、その国、つまり周防国なら周防国の支配者と言ってもいい。こうして書くと、もしかして大内氏の中興の祖というのは、弘世ではなく鷲頭長弘なのではないか、と思う人もいるかもしれない。確かにきっかけだけならばそうかもしれない。

ちなみに古い資料の中には(例:利重忠『名族大内氏の盛衰』新人物往来社。1993年3月10日など)、大内氏を「嫡流」または「惣領家」、それ以外の長弘の継いだ鷲頭氏などを「庶流」と表現するものも少なくない。しかし現在の比較的最近の資料では、例えば平成24年(2012)に販売された『山口県史 通史編 中世』(山口県編)でも、大内氏を嫡流、それ以外を庶流とするような表現はなされていない。むしろ鷲頭氏こそが惣領家なのではないかという主張もあるけれど、ここではそれに関しては深く掘り下げることはしない。

それはともかく、長弘は一族の長老として尊氏を支援し、幕府から周防守護に任じられ、名実ともに周防の支配者となった。そして周防守護の職は長弘の後を継いだ鷲頭弘直を任じられることとなる。それに対して面白くないと考えたのが、弘幸の子であり今回の主役でもある弘世である。このままでは鷲頭氏が周防国の守護として支配していくこととなり、当然大内氏はその下で働かされることになる。そんなとき、再び大きな転機が訪れる。それが観応の擾乱である。

●弘世の権力掌握

観応の擾乱とは簡単に言えば足利政権内部における内乱であり、きっかけは足利尊氏の弟、足利直義と足利幕府の執事、高師直との対立から始まった。正平5年・観応元年(1350)に始まったこの戦いは、単なる内部対立にとどまらず、幕府に批判的な勢力とそれを擁護する勢力の対立など、武力衝突が全国にも及んだ。この内乱により、南朝方は幕府に批判的な勢力の受け皿となって南北朝の対立が長期化することとなる。

大内弘世はこのような中央の情勢を利用し、南朝方に味方することを宣言。北朝、つまり足利政権側(北朝方)の守護である鷲頭弘直を攻撃するための大義名分を得たことになる。この戦いにおける詳しい資料はあまり残ってっていないが、周防国内、特に鷲頭氏の本拠地のあった周防国末武の周辺(現在の山口県下松市あたり)激しい戦闘が繰り広げられた。そして戦いの結果、弘世方が勝利し、鷲頭氏は大内氏に屈服することになる。こうして弘世は周防国を統一したのである。

勢いに乗った弘世は、周防国の隣の長門国の守護、厚東氏も攻撃した。厚東氏は元々北朝方の守護として、九州の南朝を支持する勢力や山陰の足利直冬(足利尊氏の庶子で直義の養子。観応の擾乱では尊氏に反旗を翻す)の勢力とも戦わなければならなかった。長い戦いの結果、弘世は厚東氏を九州に追い落とし、防長二か国の完全統一に成功したようである。そして貞治2年・正平18年(1363)、弘世は幕府の説得に応じ、北朝川、つまり足利政権に帰順することになる。弘世としては南朝や足利直冬に大きな思い入れがあったわけではなく、あくまで国を統一・統治するために幕府を利用した節がある。それはこの後の行動にも表れてくる。

貞治5年・正平21年(1366)、弘世は二代将軍足利義詮に謁見し、石見守護に任じられ、山陰方面の南朝方勢力の駆逐に勤めるとともに、安芸国(広島県西部)の勢力拡大にも努めた。

●九州への出兵と親子の対立

建徳元年・応安三年(1370)、九州探題渋川義行の後任として今川貞世(了俊)が任命された。このころ九州では、懐良親王を報じた菊池氏が筑前の少弐氏を撃破し、九州の重要拠点である大宰府を占領しており、九州方面の平定は幕府にとっても重要課題であった。貞世は翌年に京都を立ち、中国地方で協力する国人等を募りつつ、西へと向かった。その中でも重要なのはやはり防長両国を有する大内氏であろう。貞世は十分な準備の後、九州へと攻め込み、激しい戦いの中でついに文中元年/応安5年(1372)の6月、大宰府を奪還した。このころ、弘世の息子、大内義弘も元服し、父に付き従い従軍していた。

九州での戦いが一段落ついたと判断した弘世は、ここで兵を引き上げて周防に帰ってしまう。もちろん大宰府を奪還したことは大きな画期ではあったけれど、九州には以前として反幕府勢力が健在であり、この先も長い戦いが予想された。それを見越した弘世は長期戦を嫌がり兵を引き上げたのである。その後、貞世の謀略の失敗などもあって上手く行っていたはずの戦線が崩壊してしまい、貞世は幕府に救援を求めた。

幕府は大内氏に対し貞世の救援を命令するも、弘世はこれを拒否。幕府との関係はあくまで利害関係であるという弘世の姿勢が見て取れる。この時、息子の義弘は九州への出兵を主張し、弘世と対立。わずかな手勢を率いて九州に独自に出兵することとなった。

さて、息子が出兵している間、弘世は安芸国(広島県)へ出兵し、今川貞世に付き従って九州へ出兵していた毛利元春の所領に侵入した。元春の父、毛利親衡と結んでの行動であったが、幕府は大内氏が南朝方についたと疑い、石見守護の職をとかれることになったのである。

●弘世の死と後継者争い

幕府のこの措置に驚いた弘世は、石見や安芸から手を引き、結果的に元の所領である周防と長門は安堵されることになる。弘世としては、九州での戦いに消耗するよりは、周辺国に勢力を伸ばしておこうとする考えがあった。一方、息子の義弘はこの内乱(南北朝の内乱)は遠くないうちに収束するので、今のうちに幕府に尽くしておくことが得策と考えた。言うまでもなく息子の方が先を見据えた考えをしていたようである。

さて、天授6年・康暦2年(1380)、弘世はこの世を去る。しかし、弘世の死の前後に、康暦の内戦と呼ばれる激しい後継者争いが息子の義弘、そしてその弟の満弘との間で行われることになった。この後継者争いの原因の一つとして、先述した弘世と義弘との間の路線対立があったとも言われている。

●大内弘世、誕生の意義

さて、ここまで弘世の人生を簡単に見てきたけれど、彼の行動としてはかなりの野心家であると同時に現実主義者でもあったように思う。大内氏の一族の決断としては鷲頭長弘の判断も大きな意義を持つけれど、もしこのまま鷲頭氏が周防を主導していたらどうなっただろうか。少なくとも同じ北朝方を支持する長門の厚東氏との対立はなかったように思う。そうなると、防長を中心に数か国の国を支配する西国一の大大名、大内氏は生まれなかったかもしれない。そう考えると、防長両国を統一し、その後の飛躍の基礎を作った弘世の功績は大きいと思われる。

ただ、弘世は野心家であり、時流を見定める戦略眼も優れていたのだろう。そうでなければ防長統一も難しい。かの織田信長も尾張統一にはおよそ十年かけており、地元の統一という事業の難しさは計り知れない。一方でその戦略眼も大内氏やその一族を守ることを第一に考えたのではないだろうか。ゆえに今川貞世の九州平定のための戦いにも、それほど積極的には協力せず、むしろ自らの勢力拡大に利用していた。この点で言えば、観応の擾乱のその先を見据えた、息子の義弘の戦略眼の方が優れていたように思える。そう考えると、弘世の一番の功績は、この義弘を生み出したことかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?