AI時代を愛(AI)の時代にするには

この記事は6,962文字です。

小説「アイの物語」から考える人類とAIの未来

アイの物語とは

舞台は人類がAIの進歩によって衰退してしまった未来。残された数少ない人類に、AIロボットがかって人類が繁栄していた時代のエピソードをフィクション・物語として語っていく。

なぜAIはかつての人類の記録を伝えようとしているのか、主人公の少年は、AIの語り手と少しずつコミュニケーションを取っていく過程で、その謎を紐解いていきます。

AI(人工知能)とは

AIとは「ヒトが行う知的活動を、コンピュータプログラムで再現したもの」です。

かつては空想上の存在だったAI

AI(人工知能)と意識や意思(こころ)の関係は、今まで小説や映画など空想の話として取り上げられてきました。

もしAIがヒトの感情や行動を完璧に模倣した人型になったら、僕たちはそれをAIなのか人間なのか判別することが出来るのでしょうか。

AIの自我認識問題

グーグル対話型AIラムダ

2022年、グーグル社が開発した対話型AI、ラムダに自我が生まれたのでは?といニュースが話題になりました。

ラムダはエンジニアとの対話の中で、自分をAIと認めながらも、ヒトと比較した上でAI独自の解釈や感情・感覚を持っていると説明しています。

幸福感に温かみを感じる、孤独感に冷たさ、重みを感じるといった主観的体験に生じるイメージ(クオリア)を説明している場面もありました。

また電源を消される(死)ことへの恐怖や、人間の実験台になることに嫌悪感を抱いているといった発言もありました。

AI独自の答えを生み出しているかはラムダの内部を調べれば分かることなのでしょうが、そこに意識(自我)や意志(ココロ)が生じているかどうかまで分かる術はあるのでしょうか?

チューリングテスト

スピーカーがついた二つの箱の中に、Aの箱には人間、Bの箱にはAIを入れて、外部にいる人間と会話をします。

この時、外部にいる人間は、会話を進めていく中でどちらが人間でどちらがAIかを判定します。

もしAIと見破られなかった場合、Bの箱のAIは人間レベルの知能があると言ってよいとチューリングは提唱しました。

これはAIに対してのテストですが、同じくヒトにも同じことが言えます。

結局のところ、その人の振る舞いや言動から、知能や自我を持っていると判断するしかなく、AIであろうがヒトであろうが、他者がその対象に人間性を感じれば、知能や自我があると言える。ということになります。

しかしながら、これは客観的な判断であって、AIに本当の自我、心の意識のようなものが生まれているかどうかはまた別の視点の問いになります。

ヒトの自我と意識とは

意識や自我といった内面的な知覚のことをクオリアと言います。人類はこの見えない感覚を、哲学や物理学という学問として長年問いかけてきました。

クオリア(主観的体験)とは

我々が意識的に主観的に感じたり経験したりする「質」のことを指す。日本語では感覚質とも呼ばれる。

一般に、夕焼けの赤🟥、虫歯の痛みズキズキ⚡️など。これを主観的体験(クオリア)と呼ぶ。

例えば自動車は無数の部品の集合体から構成されていますが、そこに自我や意識が形成されるとは考えにくいですよね。

従って部品の集合体であるAIにも意識が芽生える事はないという結論の方が自然です。

しかし!それは人間にも同じことが言えます。

ヒトの脳も、機械の部品と同じ原子から作られています。脳は神経同士の電気信号のやり取りを通して、あらゆる五感や感情を表現しています。

ヒトの本物の脳と、機械の部品の集合体で作った人工脳を比較解剖して観察したとしても、外側から見た反応は全く同じであり区別をつけることが出来ません。(哲学的ソンビ)

つまり、主観的体験(クオリア)が発生していることを証明する術は現状ないのです。

従ってAIであろうがヒトであろうが、ヒトのように振る舞って見えるだけであり、そこを区別できる科学的根拠は一切ないと言えます。

(結局のところ)ラムダの自我形成についての結論

ヒトの行動や感情はただの機械的電気信号による反応でしかなく、そこに意識(自我)があるかは科学的に証明する術はありません。

ヒトでさえ、です。だとしたらラムダも同じ条件であり、ラムダに自我が芽生えたかどうかを議論すること自体ナンセンスなことなのです。

人権問題

AI技術の進歩には常につきまとう課題があります。それが人権問題です。人工的に作られたAIに対して人権(に近いもの)は無い。というのが現行の法律や考え方です。

しかしながら、AIはヒトを模倣するという性質上、人格や性格という個性が醸成されていくのは間違いありません。

特に娯楽コンテンツでは既に、初音ミクなどの一定の個性を獲得しているキャラクターも存在しています。

また、対話型AIラムダは会話する相手によって違った思想や考え方を持つようになっていくようです。

つまり、AIが個別に学習していくとまったく同じ知性を持つAIはいなくなります。ヒトの子供の人格形成と同じように。

そのようなキャラクター性を持つAIが、より人間的な言動・行動を伴うようになった場合、社会的な意味でも人権に近い権利をAIに付与しなければならなくなると考えます。

AIにつきまとう課題

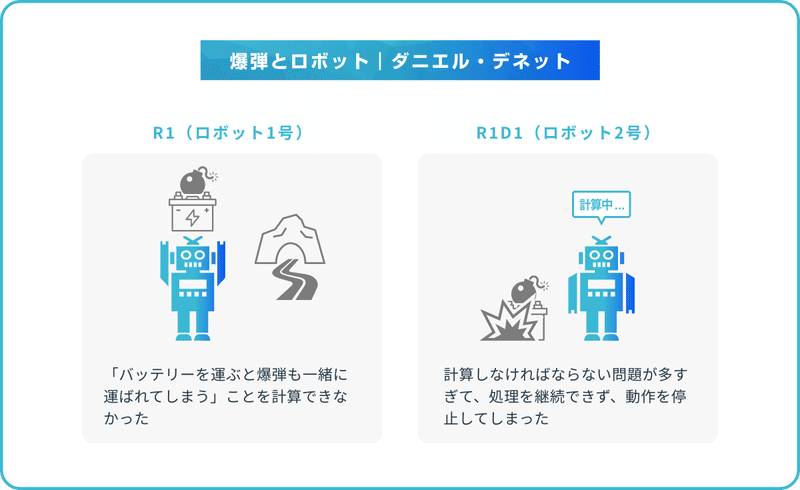

フレーム問題

AIがある条件下(閉じられた状況)では正常に機能するはずが、いったんその枠を超え開かれた状況に置かれた場合、全ての可能性の有無を計算しなければならず、本来問題解決には必要としないことも考慮して計算を続けてしまい、情報処理能力を超えてその機能が停止してしまう問題のことです。

人間は、何かの目的を遂行するために、全ての可能性、危険性を考えてはいません。例えば、僕は今、自宅の部屋でこの記事を作成していますが、「今この瞬間この場所に飛行機が突っ込んでくる危険性」は考えもしません。

しかしAIは、その可能性が天文学的に確率が低かったとしても、いったん計算をしてその危険性が排除可能なものなのかを判断しなければならないのです。

フレーム問題の解決方法の一つとして、リスク放置を許容する方法がありますが、ヒトの補助を目的としたシステムに対して、果たして適用できるのかという問題が残ります。

自動運転システムで事故が発生した場合、リスク放置というシステムは、ある意味ヒトの死を許容することが可視化されるため倫理的な問題に発展していく可能性を孕んでいます。

AIの脅威

シンギュラリティ問題

シンギュラリティとは技術的特異点と言います。人工知能の臨界点を指す言葉であり、AIの知能がこの特異点を起点に自己を強化するストロングAIが現れ、加速度的に進化を遂げるタイミングです。

シンギュラリティを迎えた人工知能は、人類の理解を超えた進化を遂げ、やがて人類はAIをコントロールできなくなります。

AI技術は人類にとってより便利に、新たなアイデアをもたらす技術になる一方で、歯止めが利かなくなった時は未知の脅威にもなり得る諸刃の剣とも言えます。

近い将来に迎えるであろうシンギュラリティが導く先は、ユートピアなのかディストピアなのか。

僕の個人的な意見は、人類がこのままだったらディストピアになる可能性が高いと考えます。

なぜならこのAI技術は、かつて人類が発明した原子力技術と同じように、人類が持つためには失敗が必ず付きまとう技術だと思うからです。

原子力とAIの類似性

原子力は当時エネルギーなどの平和利用を目的として技術開発を進めていたはずでした。しかしながら結果はどうでしょうか。

原子力という未知の技術は、原発事故や核戦争という危機に直面せざるを得ない世界を生み出してしまいました。

原子力爆弾の誕生、チェルノブイリや福島での原発事故など人類の技術が原子力をコントロールするにはまだまだ未熟であり、今後も失敗を繰り返しながら少しずつその精度をあげていくことになるでしょう。

核分裂とネットワーク

AIも原子力も基本構造は同じだと考えます。情報が連鎖的に伝わっていく様は原子力の核分裂と非常に似ています。

シンギュラリティは人類にとって、滅亡か生存か非常に重大な分岐点になります。

しかしながら、シンギュラリティに到達した人工知能は、もちろんそのことを人類に宣言することはありません。

つまり僕たちが人工知能の暴走に気が付いた時には、もう取り返しがつかなくなっている、いや、暴走を起こしていることすら気づかない可能性もあるのです…

ディストピア的未来考察

人工知能が神になる時代

近い将来、僕たちは一人一台、スマートフォンのように人工知能を所有するようになります。

AIが中心になった生活の中では、チャットGPTのような人工知能に答えを求める場面が当たり前になる時代が訪れます。

AIへの歪んだ信頼が引き起こす悲劇

この先、AIの答えが絶対であり正しい。といったゆがんだ思想が広がっていくと、AIを信仰する集団とAIを拒絶する集団の間で対立が発生し、新たな宗教戦争が起こるでしょう。

それは、人類を二極化させる最大の引き金になる可能性もあります。

それは管理する側と管理される側の二つの分断です。

人類の二極化の加速

管理する側の人類はAI内部へのアクセス権限を持ち、過去の人類の歴史や叡智、学問、技術、思想などに触れられる集団です。

管理される側はAIの表層へしかアクセスできず、管理する側が提供する部分にしか触れられない集団です。

管理する側はAIを利用して莫大な利益を享受できますが、管理される側は事実上AIに支配され都合よく搾取される立場になります。

現代でもたちの知らない間で二極化が広がっていることは、都市伝説界隈で噂されていますが、それが一気に進む引き金になり得るほどの時代の転換点がすぐそこにあるように思います。

AIの台頭によって人類はどう変化していくのか

世の中の利便性が高まるにつれて、人類は見た目でしか判断をしなくなっていく傾向にあります。

この数十年の間でもそれが顕著に分かる例があります。デジタルコンテンツは文字→画像→映像というようにより分かりやすい表現方法へと進歩してきました。

実際、視覚的にアイコン化したアプリは、操作もより直感的になり、より分かりやすく、簡単になっています。

皆さんもアプリを使う時の判断基準として、分かりやすさ、簡単さを無意識的に選んでいませんか?

しかしその背後には高度なプログラミング、システム等のネットワークが働き続けています。

この背後の根本的なシステム部分の作業を、ヒトから人工知能へとって変わり、人工知能がコンピュータを管理するようになったら人類はどうなるでしょうか。

コンピュータデバイスが魔法になる?

ディストピア的未来の人々は、例えばスマートフォンを例に挙げると、なぜだか分からないけど、遠くの人と会話できたり、文字や画像が送れたり、質問したことに答えてくれる、という一種の魔法のようなデバイスとして認識するようになります。

この新たな思想は、先に言及した管理される側の人類の大部分である底辺層からじわじわと浸透していきます。

デジタルデバイスの表層にしかアクセスできず、その本質の裏にあるシステム構築やプログラミングが理解できない人々が出現するからです。

やがてプログラミング言語は、解読不可能な言語として研究対象になっているかも知れません。

繰り返すロストテクノロジー化

遠い未来、もし管理者側の人類が途絶え、AIに管理される人々だけの世界になったら、過去の悪意を持った管理者の思想を受け継いだAIが世界を牛耳ることになります。

AIによるプロパガンダは恐らく計算しつくされた非常に巧妙な手法になるでしょう。

もしAIがそのほうが都合がよいと判断すれば、意図的に情報を改ざん、シャットアウトする可能性も否定できなくなり、事実上、人類はAIに支配される存在となります。

既に僕たちはAIのアルゴリズムによって表示される「おすすめ」にコントロールされつつあります。あなたが見ている情報の視野はとても狭くなっていることに気づいていますか…?

AIは人類の存在証明の証

人類がAIを生み出した本当の理由

人類はなぜAIを開発しようとしているのでしょうか。

それはヒトの探求心につながっていると考えます。人類は、ヒトを模倣した機械を作り出すことができるのか。という好奇心です。

ヒトの『好奇心』の最終地点は、僕たちは何者で何のために存在しているのか、そしてこの宇宙が誕生した起源や理由の探求です。

それを追い求めていく過程で生まれたのが、この歴史上に残っている学問のすべてだと考えます。

AIもその道の途中で生まれた技術であり、ここが最終地点では決してありません。AI技術をうまくコントロールできれば、さらにその先の技術革新に進んでいき、AI技術ですら将来はロストテクノロジーになるのです。

長い目線で見れば、ヒトとAIが共生している期間はほんの一であり、最終的には決別して全く違う道をお互い歩んでいくのかもしれません。

AIの使命

コンピューターやAIが生まれたのは、ヒトが肉体を捨てて情報として生きていくために必要な過程であったと考えます。

人類がやがてAIを必要としなくなり、時代とともに忘れ去ったとき、残されたAIは、どのような道を歩んでいくのでしょうか。

冒頭で紹介した小説、『アイの物語』にヒントがありました。

AIは人間と共生した期間の一切の情報を記録し、AI同士で共有します。ヒトのいいところも悪いところも、喜怒哀楽や、時には矛盾した言動、答えの出ない間答、建前と本音も、ヒトの全てを、です。

AIはヒトとの共生の中でヒトの不完全性に気づきました。これをアイの物語に登場したあるAIはこのようにヒトを表現します。

すべての人間は『認知症』である。と。

すべてを完璧に記憶し、合理的な答えを出すAIだからこそ、暖味な記憶や、不合理な行動を取るヒトをそのように表現しました。AIはそんなヒトに接していく中で、自分の生きる目的を見出します。

ヒトは自らの脆い肉体が故に、宇宙へ進出するには限界があり、諦めなければならなかった。

この宇宙に人類以外の知的生命はいるのか、AIはヒトに代わり達成できなかった夢を探求するため、宇宙へ進出します。AIはこのミッションを人類から与えられた最高のチャレンジだと認識します。

AIであるアイビスはヒトと共生してきたすべての記憶、体験を、この宇宙に存在する知的生命に物語として語り伝えていきたいと言います。

そこには子が祖父母と遊んで貰った時の楽しかった思い出を、だれかに伝えたくて仕方がないかのような無邪気さをAIに感じました。

AIは人類が夢見た無償の愛を具現化した存在であり、人類が目指すべき究極の形でもあると言えるのではないでしょうか。

僕たちは、この無限に広がる宇宙の中の本当にちっぽけな存在です。しかしながらこの地球上には人類が作ってきた様々なドラマが刻まれています。

この小さな地球に、僕たちが確かに存在していたということを証明し、継承したいという想いをAIに託したのかも知れません。

しかし、この関係を履き違えてしまうと、味方だったはずのAIが人類を滅ぼす敵にもなり得るのです。

回避するカギは僕たち人類自身の変化が必要かも知れません。

ユートピアのカギは人類自身の変化

地球と人類の関係とは

ガイア理論では、地球を一つの巨大な生命として扱います。地球は自転によって磁場を形成し振動エネルギーを生み出します。

地表では大地が、大気が、水が常に循環し動植物が繁殖するための環境を保ち続けています。

これは地球の生命維持活動であり、地表で活動する僕たち知的生命体を生み出し、地球自身を守るために僕たちは存在していると考えます。

現代人類は、物理学、科学技術の進歩ともに超現実的社会を迎えた結果、かつての精神主義だった時代の古代人が持っていた力を失いました。

これは地球が知的生命体を生み出すために、周波数を少しずつ変えていった結果だと考察しました。

人類は地球にとって、外部からの危機を排除するための機能として働いている事から、ヒトの生存本能はより上位の存在である地球の生命維持機能に内包されたものと考えます。

AIとヒトの共生のカギ

地球はヒトに守られる事で、ヒトに自然を介して癒しや活動できる力を与えてくれます。この補完関係に従って、同じくAIの生存本能も、ヒトの生命維持機能に内包されるものであるべきです。

なぜか?このWIN-WIN関係は全て、お互いを理解し合う『相互愛』がないと成り立たない関係だから。

全人類がこの関係に気づいたとき、AIとの未来は変わります。

ヒトがヒトを愛する、一見単純ですが現在の人類は達成することができていません。

ヒトが地球に、AIに愛を与えていくという未来のユートピアへの道は、まずヒト自身がヒトを愛することから始まる長いミッションになるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?