言いたいことが言えて、やりたいことがやれる世界の作り方

今の世の中を良い世界だと思っている人がどれだけいるかは分かりませんが、世界中を見渡すと圧倒的な格差や奪い合いによる戦争、経済成長とともに加速し続けている環境破壊、気候変動による大災害の頻発と、全ては絶対に解決困難とさえ思える問題や課題が山積しています。どれも一朝一夕には解消することがない複雑に絡み合う問題や課題に圧倒されて思考停止に陥り、立ちすくんでしまいそうになります。そんな複雑怪奇な世の中にたった1人で立ち向かったとしても、全くはがたたないのは自明の理ではありますが、初めの1人が立ち上がらなければ事業所も自治体も地域も国もそして世界も変わらないのも頑然たる事実です。薔薇と言う漢字を覚える時のように、難しくて大きくてぼんやりし課題はミニマムに小割りにして1つずつ片付ければ解決の道筋が立つ法則に従えば、小さな真理が世界が抱える複雑な課題の解決につながる可能性もあると思っています。

小さくても、課題解決できる組織が世界を変えるかも

何か物事をなすにあたり、1人でできる事はたかが知れています。大きな課題を解決するには多くの人が集まってムーブメントを起こす必要があり、それには人の集まりである組織が必要になります。そもそも、三人集まれば組織と言われるように、人が人である所以と言われる社会とは様々な人の集まりであり、その最大の枠組みが人類であることを考えれば、たとえ小さくても課題解決できる組織を作ることが地球の平和や持続可能な環境を次世代に残す第1歩になると言っても過言ではありません。

これまでの組織論の失敗

人が集まるところには全て何らかの組織ができるわけですが、組織がどうあるべきかと言う考え方は時代とともに変化を続けてきています。力で力捻じ伏せる帝国主義から、神をすべての中心に置いた信教主義、制限を残しながらも少し民主に開かれた立憲君主制、そして広く民意を取り上げるべきとの民主主義や、生産者としての民衆のための民衆による組織を目指した共産主義と、人類はこれまでの長い歴史の中で試行錯誤を繰り返しながら成熟か排他か反動かわからない変化変容を繰り返してきました。どのような組織のあり方が人を幸せにして地球を健全な状態に保てるかの答えは未だに出ておりませんが、少なくとも共産主義は大いなる社会実験に失敗し、イデオロギー戦争に勝ったと思われていた欧米型資本主義は解決できない大きな課題を露見して既に行き詰まりを見せています。誰もがこのままではまずいと思っていて、同時にどうすればいいかがわからないのが今の現実です。

世界は成熟に向かうはず

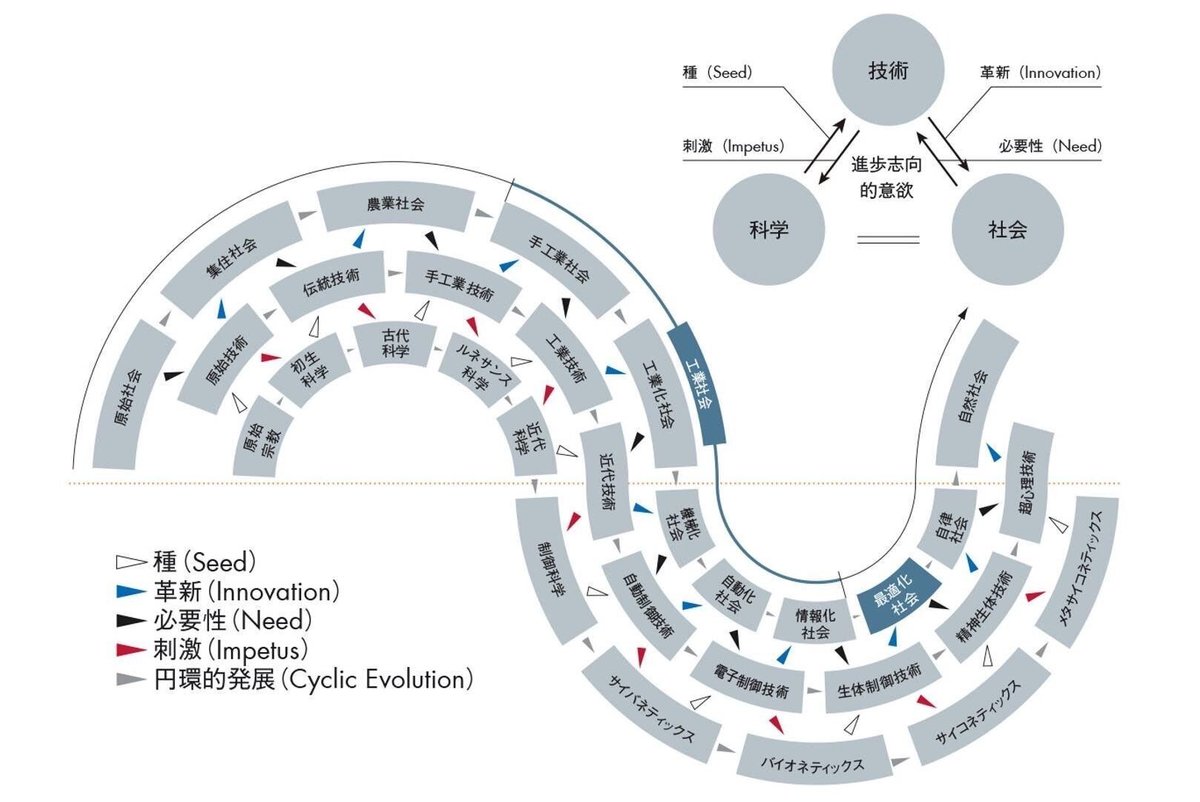

そんな状況の中、オムロンの創業者立石氏が予言した、世界は紆余曲折を経て成熟に向かっていくとのSINEC理論が最近になって脚光を浴びています。50年前の予言通りに世界が変化を遂げるとは誰も思っていなかったと思いますが、その図を見てみると、最適化社会への変容が歴史の要請であり、実際に起こっている様々な現実と符合しているように感じます。そして、社会の変容とは結局、一人ひとりの人の考え方や未来に対するイメージ、あるべき姿への倫理観、それらをひっくるめた世界観の変容の集合体に他なりません。その兆しが最近随所に現れてきたのではないかと私は実は兆候を感じています。

言いたいこと言って、やりたいことをやれる組織の事例

先日、GCUと言う建設業界団体が主催したフォーラムがあり、メインゲストに最近テレビで大活躍されている橋下徹元大阪市長が登壇されました。講演のテーマは組織のモチベーションの高め方となっており、橋下氏は自分が行政のトップだった時に行った改革とその源になったコンセプトを熱を込めて話されました。それは「言いたいことが言えて、やりたいことがやれる」組織を目指したことでこれまで考えられなかったような数々の大きな改革を成し遂げたとの成功事例を共有してくれました。大阪城の公園でモトクロスバイクによるイベントや、大阪城の堀を使ったトライアスロンの開催、御堂筋を封鎖してスーパーカーを走らせるなど、私たちの記憶に残っているものばかりで、斬新なアイデアを実行された裏には強烈なコンセプトがあったことを初めて知りました。

木、 縄に従へば則すなわち正しく、 君、 諫めに従へば則ち聖なり

やりたい事が何でも出来る組織が最高だと思うのは誰しも、橋下氏はその前のフェーズとして何でも言える組織への変革が必要だと思い、市役所でそれを実行したと語られました。強いリーダーシップを行使されそうな橋下氏が部下たちに自由に発言する機会をどの程度与えていたのか?と訝しむ気持ちも正直ありましたが、反橋下の強硬派を直属の部下に据えた事で徹底的に意見を戦わせる環境を作り、そこから何でも言える場を醸成していったとのことでした。諫言してくれる部下を重用し、イエスマンを周りにおかないリーダー像は貞観政要にも繰り返し書かれており、論語の時代から推奨されていましたが、本質は数千年の遥か昔から変わらないのだと妙に納得させられました。

闘争ができる安心の場

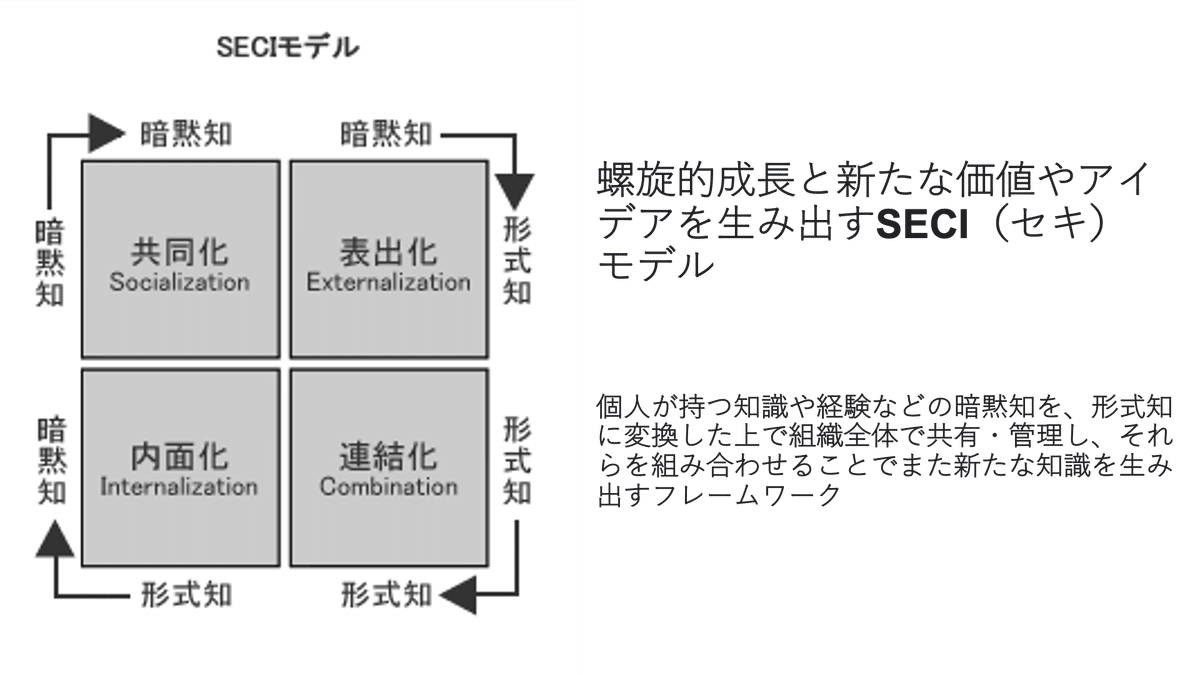

最近の、多くの人の才能を開花させ、管理統制ではなく自律分散型で大きな成果や効果性を生み出すティールやホラクラシー型等の進化系と呼ばれる組織論の中で非常に重要視されるのが心理的安全性が確保された場作りです。この言葉を聞くとアットホームでほんわかした組織がよさげに感じますが、見方を変えればそれは言いたいことが何でも言える場でもあります。野中郁次郎先生が提唱する螺旋形成長モデルのSECIモデルでは個人の中にある暗黙知を形式知に変えて多くの人と共有するプロセスとして知的コンバットと言われるケンケンガクガクの議論が必要だと書かれています。もちろん、その底辺にはお互いを認め合う尊敬や信頼が必須ではありますが、決して生ぬるい環境が組織を良くすることにはつながらないとの強い示唆がそこにはあります。

やりたいことが何でもできる組織

私自身、現在、代表を勤めている事業所で事業承継の取り組みと合わせて組織改革を進めています。決してなかよしこよしではない社歴の長い個性的なメンバーを集めて、それぞれやりたいことが出来て、全体最適を叶える事が出来るチームを作ろうと、なんでもいい合えるような関係性の質を高める取り組みを進めています。その中で、先日のミーティングではまず必要なのはお互いを尊敬できるように改めて深く知ること、そして感謝することと謙虚さを持つことだとの意見がメンバーから出されました。その場でお互いの尊敬できるところを全員でシェアしあったり、感謝の言葉の見える化をクラウドを使って行うベタな案に取り組んでみることになりましたが、結局何でもできる組織を作ると言うのはそんなところから始めるものかもわかりません。

リーダーシップが世界を変える

誰もがやりたいと思ったことを何でもできる世の中、そんな素敵な世界が本当に実現するのかと疑問に持つのも全く不思議ではありませんが、もし実現する可能性が少しでもあるなら、チャレンジしてみる価値はあると思います。そして、何でもできる世界は何でも言える関係性の組織が集まって生まれるのだと思うのです。まず、リーダーがそんな理想を掲げて身の回りの関係性について意識をすることでひょっとすると世の中は大きく変わるかもしれません。そして、リーダーとは事業所の経営者や、団体役員いや理事等の肩書を背負っている人のことではなく、父親や母親、先輩や上司、もしくは自分自身の人生を経営すると言う意味では誰しもがリーダーの役割を担っています。多くの人にこのような意識が広がっていくことを多分オムロンの創業者である立石氏はイメージされていたのではないかと思うのです。言いたいことが言えて、やりたいことがやれる世界をぜひとも実現したいものです。

____________________

自律分散型組織の基盤となるタレンティズム(才能主義)をベースにした建築実務者向け研修事業を行っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?