BtoB SaaSマーケティングのきほん 1 - 1 :SaaS マーケティング部門が本来見るべき指標を分解して解説

先日、#SaaSLoversの企画で書かせていただいたnote「BtoB SaaSマーケティングのきほん 1」が予想を反しての多くの方にご好評を頂きました🙇♂️

読んでくださった方、 リツイートして下さった方、”スキ”してくださった方、みなさんのお陰でより多くの方にnoteが届き大変助かりました、本当にありがとうございます。

私の経験や知識がみなさんの役に立つのはとても嬉しいです。「よかったー」と少しでも思っていただけるような情報をお届けします、引き続きよろしくお願いします🙇♂️

SaaSマーケティングのおさらい

前記事ではBtoB SaaS マーケティングの指標的観点からの全体像をお伝えしました。

前記事をすでに読まれている前提で本noteは話を続けていきますので、前noteの各章ポイントのまとめを残しておきます。

そもそもSaaSマーケティングってなんぞや?:無形商材かつサブスクリプションモデルの持つ特徴を理解した上で、市場占有を念頭に行うことが特徴的。獲得アカウント数とアカウント維持率の成長が欠かせない。

SaaSのマーケティング部門が本来見るべき指標とは?:ライフタイムバリュー(LTV)を構成するARPA。ARPAを構成する、MRR、CAC、 獲得顧客数が最上位の指標ということができる(本記事はこの章の深掘りです)。

手法の分かれ目、SMB SaaS マーケティングとEnterprise SaaS マーケティング:一般的に、SMB SaaS マーケティングはMRRが高くなりづらい&顧客数が多いため、インバウンドマーケティングが向いている。エンタープライズ SaaS マーケティングは、MRRが高い&顧客数が少ないため、アカウントベースドマーケティングが向いている。

SMB SaaS マーケティングとインバウンドマーケティング:対象となる顧客数が多いため、可能な限り半自動的に見込み客を獲得し、顧客化に近づける必要がある。そのため、カスタマージャーニーに沿ったコンテンツを軸にして行うマーケティング手法、インバウンドマーケティングの考えが重要。

強力なインバウンドエンジンとマーケティングオートメーション(MA)の相性は最高。だが....:焼畑的使用方法に陥らない仕組みを作った上でマーケティングオートメーションと掛け合わせるとインバウンドマーケティングとの親和性が高くなる。

Enterprise SaaS → SMB SaaS → Vertical SMB SaaS の流れという肌感 & まとめ:個人的な考えとまとめで、私個人としてはSMB SaaSがもっともっと盛り上がってもしいなぁ、と思っています。

今回のnoteは、前noteの2章目「SaaSのマーケティング部門が本来見るべき指標とは?」を深掘りした内容です。

根本の部分なので、全体像を理解しながらマーケティングをしていきたい方、インサイドセールスやセールスしているけどマーケティングが何しているか理解したい方、よければご一読くださいませ。

あ、Twitterでも質問受け付けますので、本noteに質問を載せてぜひリツイートくださいませ、気付く限り回答させていただきます🙇♂️

隣人(営業部門)との目線合わせの大切さ

前回の記事でSaaS マーケティングが特に見るべき指標は2つとお伝えしました。

MRRとCAC。

ですが多くのマーケ部門がなぜMRRなどを指標とせずに、獲得リード数や展示会での名刺獲得数に設定されているのでしょうか。

その理由と、営業指標でもあるMRRとの関係を深ぼるため、営業とマーケティング部門の枠組みの話をさせてください。

SaaS企業の事業目標には売上以外の要素が多く含まれてきます。

収益目標、ARR目標、MRR目標、契約価値(ACV、TCV)目標、ARPA目標などなど。これらはトップラインメトリクスと呼ばれ、先日話をしたユニットエコノミクス同様に非常に重要な指標。

これらトップラインマトリクスを部分的に営業部門へ引き渡し、ARRやMRRを営業部門の責任の範疇としていることがSaaSでは一般的です。

例えば、とある月の営業チームAのMRRの目標が5,000,000円でチームに同じレベルの営業マンが5人いるのであれば、各担当者のクオータ(予算)は1,000,000円。予算を与えられた営業マンは、過去の経験からARPAが100,000円と理解しているので、自身の獲得顧客数の目安は10件、チームは50件目標と頭の中で描きます。

ここまではわかりやすいのですが、上記の様に行動指標のブレイクダウンをしている最中に、マーケティング部門で勘違いが起きることがあります。

営業が副次的参考指標として持っている”目標獲得アカウント数”は、組織構造的にマーケティング側に理解しやすいため「じゃあ、顧客数増やすために、営業が架電する量(リード数)増やすよ」「展示会で名刺集めまくる!」「セミナー増やすぜ」という部分最適化思考的な目標がふわりと出来上がってしまいます。

しかしながら、営業の最重要指標がMRRであれば、ARPAは二次指標的な存在となり、目標獲得アカウント数は最重要指標と二次指標の計算結果で、二次的指標もしくは下位指標。

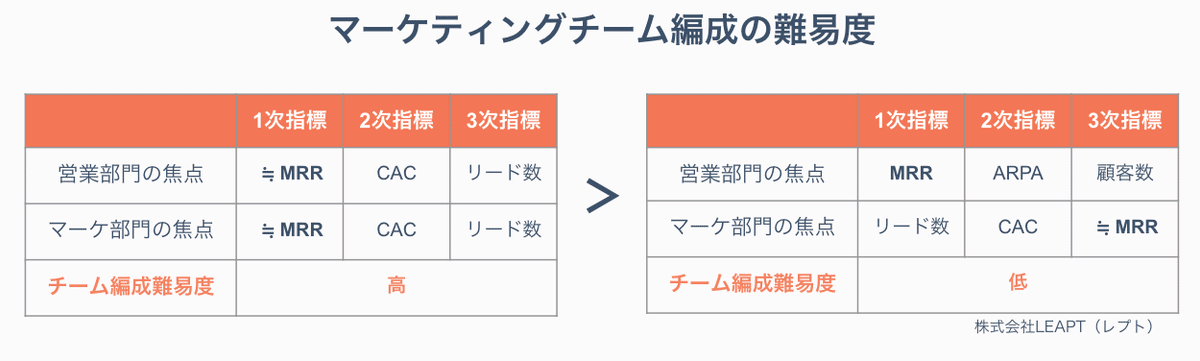

(営業部門とマーケ部門の指標と双方へのインパクト度合い)

マーケティング部門の焦点が、営業部門が持っている最重要指標MRRに対してではなく、下位の副次指標に対してとなれば現場のチームとしての感覚の”乖離”は大きくなり、組織全体に対して非効率な目標設定になってしまいます。

また、営業の最重要指標にマーケティング部門の指標を直結させると、組織全体としてもメリットは享受できます。

MRRの1,000,000円を1つの会社から回収できるのであれば、営業効率や、バックオフィス側の効率など上昇するのは想像がつきやすいと思います。さらに、その顧客が自社にフィットしていればチャーンも減りLTVが伸びます。

獲得アカウント数の増加がSaaSの宿命ということを一旦忘れるのであれば、極論、(Net New)MRR ≒ ARPAが最も効率がよく、ARPAの最大化に貢献するマーケティング活動こそ事業全体としては理想であり、貢献に直結しない獲得リード”数”や獲得名刺”数”だけに注力するのはナンセンスということもできます。

というように、マーケティング部門が営業部門と握り合うべき指標というのは本来は”数”ではなく、マーケティング部門が営業部門の目標指標であるMRRに、いかに効果的に貢献しているのかを可視化できているか、とすべきなのです(営業側からは異論はないと思います)。

では、実際にどのようにMRRをマーケティングの指標として組み込むのでしょうか。

その理解を深めるには、よくある構造を見直してみるのがオススメ(あとツールに頼ることも)。

上記はSirius DecisionのDemand Waterfallの図を少々簡易化させていただいた図ですが、こちらの様に業務範囲でマーケティング領域と営業領域を区分させ指標を持すと、最下部の収益ポイントが完全にマーケティング領域の圏外になってしまい、どうしても営業部門に引き渡す”数”の話になりやすく。

であれば、可能な限り範囲の持ち方を変化させ、マーケティング活動が産み出した顧客化MRR $までの領域まで見ることをが大切。

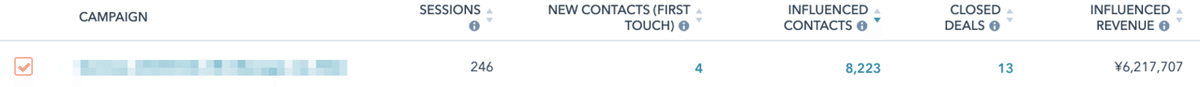

つまり、マーケティング活動に影響を受けたMRRの測定をすれば良いと言うことです(Marketing Influenced MRR/Revenueと便宜的に呼びます)。

そのMIMRRを営業部門の生み出すNet New MRRに対して、何%を目標値とすれば良いかの合意をとる。これが本来の理想的なマーケティング部門の最上位の指標になります(私の知っている限り)。

あまり知られていませんが、通常のCRMやSFAだとこのMIMRRを測定できないことが多い。なぜかというと営業活動起点(商流でいうところの最下流起点)でキャンペーン設計がされているため、源流にいるマーケティング活動を起点に収益計測をする設計がされていないことが多いためです。

一方で、マーケティングオートメーション(MA)などのツールであればマーケティング活動から影響を受けたMRR/Revenueを計測することが可能だったりします。

マーケティングオートメーションをきちんと使いこなせば、マーケティングキャンペーンの収益貢献が可視化可能なのです。これは、残念なことにほぼ全く知られていないのですが、。

気になる方は各マーケティングオートメーション(MA)のベンダーに問い合わせてみると良いのではないかと思います。マーケティング部門に貢献することを本質的に考えているベンダーのツールであれば、この様な機能があるはずです。

この章だけでかなり長くなってしまいましたが、本章の結論は、マーケティング部門が持つべき指標は可能な限り営業部門に直結させるべきで、マーケティング活動に影響を受けたMRRが理想的なのでは、というところでした。

......少し脱線させてください。

(部門間の指標の持ち方とマーケティング部門編成の難易度)

ただ、指標を部門間で直結させ、高い目標をもつことは大変難しいです。高度なフルファネルマーケティングチームを持っていてもMarketing Influenced MRR/Revenue(MIMRR)は(Net New)MRRに対して7割くらいかもしれません。

ましてや広告担当しか持ち合わせていないスタートアップであれば、MIMRRが2割いけば素晴らしいと思います。

そのような場合は、マーケティングチームが成熟するまで

- MIMRRを低く設定

- 営業副次指標をマーケティング1次指標に設定

- チームが成熟するにつれて指標のハードルを上げていく

このようなアプローチも現実的な選択肢だと思います。

※ 私のnoteや多くのマーケティング関連の情報では”リード獲得数”や”名刺獲得数”などの”数”に焦点が当たることが多いです。ですが、”数”に焦点を当て続けることが理想ではないと知っておくことは、マーケティングチームの活動方向性に大きな影響を与えますので、できれば頭の片隅に置いておくとよいと思います。

ここまで読んでくださった方で、本章のMRRやLTV、ユニットエコノミスの話あたりから迷子になってしまった方は前の記事のこちらを読んでいただくことをオススメします(カタカナと英語多くて大変...)。

マーケティング部門が見るべき指標を深掘り...:MRR最大化編

ということで理想は、”数”ではなくMarketing Influenced MRR/Revenueを見ることが(恐らく)理想のマーケティング指標ということでした。

この章では、マーケティングが影響を与えるMRRをどのように最大化すべきか、さらに深掘りします(以下のMRRはマーケティングから影響を受けたMRR=MIMRRとしています)。

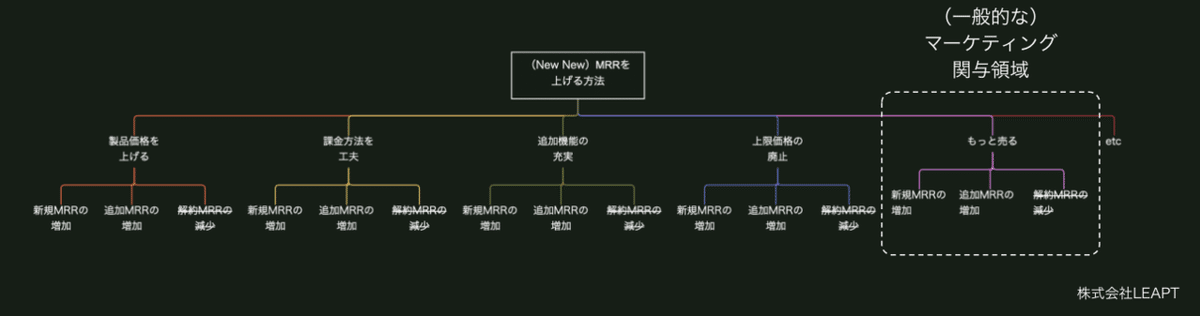

まず、組織全体として(Net New)MRRを最大化するための取組可能な代表的なアプローチを見てみます。

1. 製品価格を上げる

2. 課金性を工夫する(ユーザー数課金、コンタクト数課金、データ量課金 etc)

3. 追加機能を充実させる

4. 上限価格を無くす

5. もっと売る(新規と既存を含め)

6. etc

これらが組織全体として(Net New)MRR向上のために取り組むことのできる代表的な施策。

一般的なマーケティングチームがアプローチできるのはここでいうところの「5」の”もっと売る”に貢献してMRRを高めるところ。ですので、ここからは「5」について解説します。

前の記事で、(Net New)MRRを主に構成する要素は大きく3つあり、2つにマーケティング部門が直接関与できることお伝えしました(つまりMIMRR)。

- 新規MRR:新しい顧客から発生するMRR

- 追加MRR:アップセルやクロスセルなどの既存顧客から生まれるMRR

- 解約MRR:解約やダウングレードによる失われたMRR(カスタマーサクセスの領域で対象外)

マーケティング部門が「5」の”もっと売る”に注力し、2つのMRRを効果的に上昇させるためには、新規MRRと追加MRRが買い手の態度変容のどの領域をカバーしているか理解し、組織の戦略と打ち手を柔軟に変化させることが欠かせません。

このような流れを明確な図として描き、自社で定義づけ。

営業部門では一般的なパイプライン的な考えをマーケティング部門にも持ち込み、あとは打ち手を実行するために、コンテンツのコンテキストを調整、MRRの上昇(”5”の箇所)に集中すればよいわけです。

新規MRRを生み出すためのTips:営業部門が当月新規MRR達成に黄色信号を出したらマーケティング部門は即「決定」の打ち手を増加。逆に、当月は展示会やカンファレンスからのリード情報が潤沢にありMRRに問題がないが、2-3ヶ月後にショートする予測が出ている場合、当月は「認知」に注力、翌月以降は「検討」や「決定」の打ち手に注力する、など力の強弱や施策のスピード感にメリハリをつける。

追加MRRを生み出すためのTips:営業部門が当月追加MRR達成に黄色信号を出し続けている場合は、マーケティング部門はカスタマーマーケティングに力を入れる。カスタマーマーケティングとは、顧客化の後に行うマーケティング活動を指し、2つの大きな効果がある。

1)既存顧客から追加MRR(契約延長含め)を生み出す、2)既存顧客が新しい見込み客を連れてくる。特に、ロータッチで追加MRRを生み出すには、プロダクト内に追加MRRを生み出すためのCVRポイントの設置などが”抜け目のない”対応策です。

(前職の追加MRRを発生させるための仕組み一例)

いまいちイメージがしづらいと思うので、追加MRRを獲得する方法として、ご紹介したいのが上記例🙇♂️

アクセス解析をプロダクト内ドメインで行うため、アップグレード用のディレクトリを切っているので、当然ながらディレクトリのCVR、CTAのCTRを計測し常に改善作業を走らせることが可能です。

アクセス解析の基本については枌谷さん(@sogitani_baigie)のベイジさんがいつもながら素晴らしい記事をまとめてらっしゃいます。

紹介されている誤解ポイントを徹底的に潰した上で、プロダクト内CVRポイントの強化は、ウェブ制作やオウンドメディアを提供する制作会社さんにとって、直マネタイズ貢献ポイントになり得るので、導線設計のゴールとして設定すると、契約上大きなメリットがあるのではないか、思ったりします。

また、カスタマーマーケティングの全体像について詳しくはAutomation Anywhereの長橋さん(@akiko_n)の記事をどうぞ。手書きの図が大変わかりやすい...。

少しばかり長くなりました。話を戻すと、、

MRRの最大化がうまくいかないマーケティングチームの特徴は、ペルソナに対する態度変容を細分化せずに、のっぺりとした点状の打ち手を繰り返しています。

そうならないよう、MRRの最大化を図るには、新規MRRや追加MRRを得るために、買い手の購買態度の変容を深く理解し、態度変容に最適化したアプローチを行うことがキモ。

加えて、マーケティング部門も、MIMRRを上げるためにメリハリを持ったマーケティングキャンペーンを行い、営業部門の状況に合わせて緩急をつけることが欠かせません。

SEOなどの具体的な打ち手のやり方なども説明はできるのですが、詳しくは別の企業のブログなどを参考にすればよいかと思います。一応、補足としてオウンドメディアのコンテンツの作り方は以前のnoteにまとめています。

※アカウントベースドマーケティングではアプローチが大幅に異なります。この手法が通じるのは比較的導入障壁が低いツールであることが多いです。例えば、月額10万円のSaaSサービスなど(導入費用に500万円、月額100万円のサービスなどではない)。

マーケティング部門が見るべき指標を深掘り...:CAC最小化編

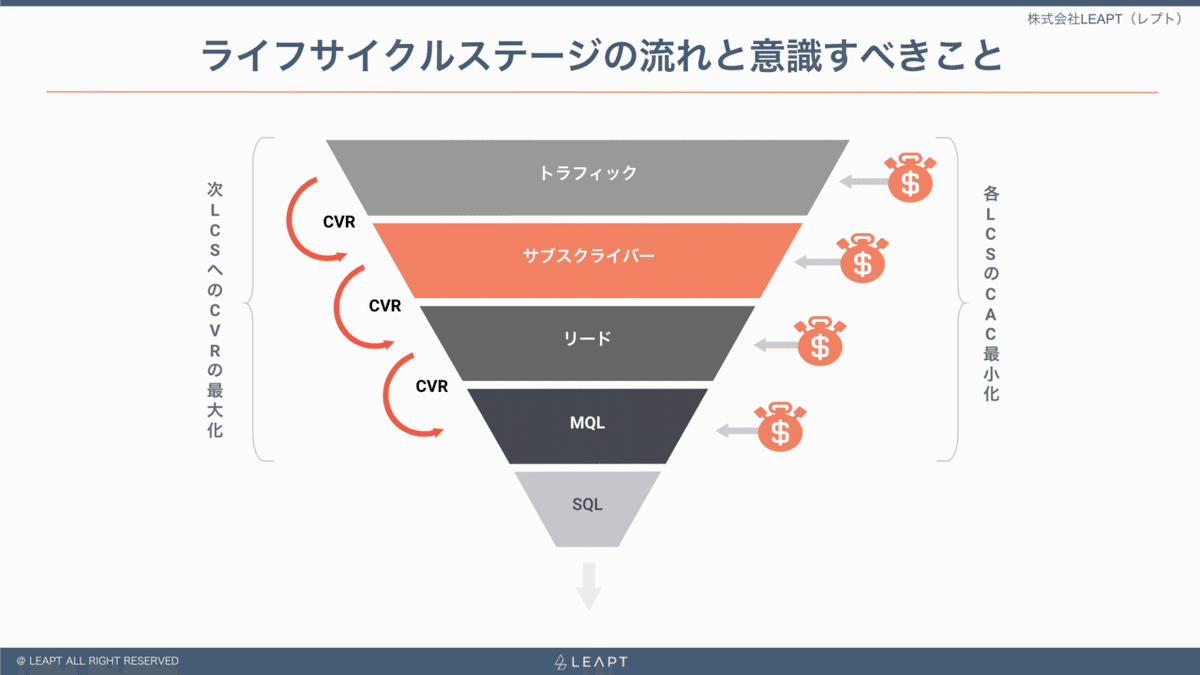

前noteでCACを下げるコツは2つあることをお伝えしました。

1)次ライフサイクルステージへのCVRの最大化を行う

2)前ライフサイクルステージのAC(獲得コスト)を下げ、結果的にCAC(獲得コスト)の最小化を狙う

※ 各LCSの獲得コストは、ただのAC(Aquisition Cost:獲得コスト)であり、CAC(Customer Aquisition Cost:顧客獲得コスト)ではないのだが、便宜上CACと呼ぶこととする。

この2つをライフサイクルステージ(LCS)の流れに合わせて細分化した施策を打つことが大切。

また、どの施策にも共通するのが、より良いコンテンツを、より良いタイミングで、より良いチャネルを経由し、可能な限り”人手をかけず”に届けるように必ず努める、ということです。

先日のnote記事では一例ではCACを最小化するために以下のようなアプローチもあるということをご紹介しました。

例えば、広告出稿でMQLのACが50,000円の場合、MQLのACを下げるために以下のようなアプローチもできます。

広告出稿でリードの獲得単価が5,000円&MQLへのCVRを15%で死守を決意!すると、MQLの獲得単価は33,333円となり、MQLの獲得単価は前者よりも抑えることができる(Yes!)。

このように記事広告やオンライン広告は、打ち手の難易度としては低く、CACがわかりやすい。

ですので、広告経由で獲得したリードに対してマーケティングオートメーション(MA)をかけ、次のLCSへのCVRを上げ、相対的にCAC下げつつ、人手を少なくする施策を打つことは、現代のマーケティング担当であれば、基本中の”き”だと思います。

(上:LCSに段差をつけCACを下げるフロー図の例、下:LCSに段差をつけずにCACはそのままのフロー図の例)

この流れをうまく作ることができればCACを下げることも可能。前述したようにマーケティングキャンペーン計測可能なツールを活用しておけば、どれほどのMIMRRを生んだか計測することもできます。

繰り返しになりますが、MRRへ貢献をすること、CACを下げること、これを死守することが我々の仕事ですので、このような工夫を常に模索し続けることがマーケターには欠かせません。

.....良い方法を見つけても半年もすれば飽きられて数値が悪くなりますので、常に新しいアプローチを探すことや、工夫凝らすことを絶対に忘れないようにしてください。

ちなみに、「AIアナリスト」WACULさんと、「配配メール」ラクスさんたちの「クリックしてもらえる可能性が高いメールの件名と本文とは?」のレポート、ラクスの安藤さん(@comune1128)のツイートを参考にしてCTRを上げる努力もしましょう(結果的にCVRを上げることにつながるので)。

(小休止、ふー)

次に、マーケティングがコストセンターと見なされてしまう最大の理由とも言える輩 ”高額な運営費用が必要なイベントやセミナー”のCACの減らし方をお伝えできれば、と。

ただ、その前に、皆さんイベントやカンファレンスのROIをきちんと計測していますでしょうか。

私の経験上、カンファレンスやセミナーなどのイベントに対しての明確なルールの下、ROIを測定していない企業の割合は80%以上。KPIに、集客数、リード獲得数、転換率、などを設定している企業が圧倒的に多い気がしています。

それらKPIの設定の仕方は、果たしてMRRとCACへの貢献を求められる部門として理想的なのでしょうか...。

なぜイベントはそのような不思議なKPI設定になってしまうか。

その理由の大半は、イベントROIの計測ルールが明確に言語化されて存在していないから、です。

このように、イベントに影響を受けたとみられるMRRを計測できるよう、計測ルールやROIの目標値の定義を必ず持たないと、CACの計測がそもそもできません。

ここで鍵になってくるのが、MRRに寄与したと判断するための計測日数。セールスサイクルが45日の商材であれば、イベント後の計測日程も45日以内に収める、などに営業部門と合意します。

収益貢献しているかどうかの判断基準に明確な日数を設定することによって、セールスサイクルが360日になってしなうようなフワッとしている収益性が低いイベントを乱発すること防ぐことができ、勉強志向のイベントではなく、アクション志向のイベント企画を行うきっかけにもなります。

それらを設計した上で、イベントを計測するマーケティングキャンペーンを作り、計測ルール日数内に影響を受けた収益額(Net New MRR)と人件費も考慮したコスト(CAC)でROIを測定します(ROI=(Net New)MRR/CAC とする)。

ROIを最大化するには、マーケティング側から猛烈に営業側も大切。例えば、営業部門に対して、

- (営業部門長と)1 週間以内に架電を必ず行うルール決める

- 各営業担当者リードのリストを生成

- ROIがみれるダッシュボードと状況を共有

- etc

などして、営業担当者がすぐにアプローチできるお膳立てをしてください。また、ROIが取れないと次回開催することが難しいことを伝える、これくらいするのもROI(CAC)改善のためにする方が良いです。

これらを意識するだけで、「認知をとる!」という計測不能&責任所在も不明なイベントの数も減らせます。

認知をとるために収益無視でイベントを連発するよりも、収益が確実に期待できるイベントを作り出し(スケーラビリティのある)収益性の高いイベントを連発し認知を高める方が本質で健全ではないでしょうかな、と。

このようにイベントのROI計測方法をまずは決めましょう。その上で初めてCACの最小化に取り掛かれます。

(そして本題の...)イベント経由のCAC最小化でオススメするのが、イベントコンテンツの再利用です。一般的なイベントの流れはこのような感じ。

(一般的なイベントマーケティング活動の流れ)

申し込みページでのCVRを高める努力を行うのはごく当然のことなのですが、ほとんどの企業が積極的に行わない見落としポイントがあります。

それは、イベント内容をいつでもみれるコンテンツにして、参加できなかった人に届けること、です。

イベントやカンファレンスのメリットは、対面でエンゲージメントを”実感”できるところで、見込み客にどれくらい”熱量”があるかを感じ取ることができるのですが....2つの致命的な弱点があります。

1)(無料イベントであれば)50%強の参加率が一般的なため、集客コストの半分近くが無駄になる

2)イベントは瞬間風速的な一撃コンテンツで、リピータビリティとスケーラビリティが高くない(再現性と事業スケール性)

というところ。この2点を改善するだけでイベントROI(CAC含め)は劇的に改善します。

↑は収益のシミュレーションですが、※ の条件下での単純計算で17%の収益が上がることになり、(正確には違うが)約17%程のCACを押し下げることができます。

通例、参加した人にしかコンテンツを届けないことが圧倒的に多いですが、コンテンツを再利用し、申し込んだが参加できなかった人にもイベントと同等のコンテンツを送るだけでこれだけの数値的上昇が見込める訳です(数値は当然前後しますけど...)。

個人的には、A/Bテストを頑張っても大きな数値の改善にはならないので、k効果の大きいコンテンツを再利用して掘り起こしにエネルギーを注ぐのが正解だと思っています。

AIアナリストの垣内さん(@yuikakiuchi)がこちらの記事でいいこと仰っています。全くの同感で、バケツに大穴が空いているところにバンソコの貼り方をA/Bテストしても穴を塞げません...

ちなみに、イベントコンテンツのデジタル再利用は割と簡単。

iPhoneや一眼レフなどで極力同じ設定で数カ所から単純録画と録音を行い、イベントに使っていた資料のスライドと録画素材を、フリーランス編集者の方に依頼。5~10万円あれば編集してもらえコンテンツの再利用ができますし、イベント運営代から見れば編集代は誤差の範囲です。

(A/Bテスト+コンテンツ再利用で不参加者を掘り起こすフロー図の例)

編集後は、迅速に上記の流れに沿って不参加者の方にコンテンツを再送してあげましょう。

不参加者の方達は、興味を持って申し込みをされているので、イベントには来れなかったとはいえ、届け方を工夫すればかなりの反応率を期待できます。

ただし、繰り返しになりますが、イベント不参加者は数日でイベントの存在を忘れてしまいますので、特に不参加者へのアプローチはスピードが命です。

このようにコンテンツに段差をつけることや、コンテンツの再利用を行うことによって、CACを下げることは割と簡単にできます。

ぜひ、皆さんも自社でどのようなアプローチができるのかを模索してみてください。

※ MRRの最大化、CACの最小化の肝となるのはペルソナとカスタマージャーニーの徹底的な理解です。ペルソナ、カスタマージャーニーについては本noteの続編でお伝えします。

さいごに:誰がどの指標を見るべきなのか?

さて、ここまでMRRを最大化する方法とCACを最小化する方法や考え方をお伝えしましたが、これらの指標をマーケティングチームの誰がどのように見るべきなのかを簡単にまとめ(長くなった)本noteを締めようかかと思います(ほんと長いな...)。

前職のマーケティングチームは、(自分で言うのも変ですが)間違いなく世界最高峰もBtoBマーケティングチームでした。彼らと比較しながらいろいろなマーケティングチームを見てきていますが、うまく機能しているマーケティングチームにはある共有事項があります。

それは、各メンバーが、

1)自身の数値を熟知している

2) チームとしての重要な数値を熟知している

3)各メンバーの活動がチームの数値にどのような影響を与えるか熟知している

この3つを深く、そして強く意識していることです。

本noteの内容と照らし合わせるのであれば、各メンバーと部門長が見るべき数字はこのような感じでしょう。

部門長編:

1. (MI)MRRとCAC

2. 各LCSのCACとCVR

3. 各LCSのKPI(トラフィック数、リード獲得数、MQL数 etc)

4. その他の副次的指標

メンバー編(イベント担当)

1. イベントキャンペーンからの(MI)MRRとCAC

2. イベントキャンペーンからの各LCSのCACとCVR

3. イベントキャンペーンからの各LCSのKPI(トラフィック数、リード獲得数、MQL数 etc)

4. その他のイベントキャンペーンに関わる副次的指標

メンバー編(広告担当)

1. 広告キャンペーンからの(MI)MRRとCAC

2. 広告からの各LCSのCACとCVR

3. 広告からの各LCSのKPI(トラフィック数、リード獲得数、MQL数 etc)

4. その他の広告キャンペーンに関わる副次的指標

コンテンツ担当、ウェブサイト担当、ソーシャルメディア担当にしても同様です。

繰り返しですが、マーケティングチームの成熟度合いによって、チームと各々の最重要指標が”2”や”3”などになることもあります。

マーケティング担当者だと想像に堅くないのですが、テクノロジーの進化やチャネルの増加により、かつてないほど買い手の購買行動は複雑になっています。

その変化スピードに追いつくのはものすごく大変です。そのため、”1”を指標とできなくても、”いずれは”という気持ちを持ち続けることも重要なのかな、と思います。

私は個人的に、”事業のスケールにはマーケティングが欠かせない!”、”あの会社のマーケティング部門はすごいな!”なんて言われるBtoB企業の数を増やしたいと思っています。

自分も営業っぽいことをしていたからわかるのですが、売上を立てるのは大変です。

そんな原点があるからこそ、今はマーケティングをする立場として、何よりもコスト感と現場感を忘れないようにいつも心がけています。

営業部門が汗水たらして稼いでくれたお金、それでマーケティング部門も活動できるのだから、やっぱり収益に関して営業部門と対等以上に語れるようにしなくちゃいけないとね、って思っています。

今回のnoteもめちゃ長になりましたが、、続編を期待してくださる優しいお方、ぜひフォローくださいませ(やる気につながります...)。

皆さんの役に立つことを、過去の経験、今の経験、自分が勉強していること、今後も継続的にいろいろな角度からお届けいたします🙇♂️

また、「役立つかも」と思っていただけましたら、自社のマーケティングチームやSaaSのビズの方などにもシェアしていただけますと嬉しいです。

自社のウェブサイトはまだまだコンテンツが不足していますが、これから更新をしていく予定です。そちらもよろしくどうぞよろしくお願いします。

追記:2021/10/12に関連性の高い記事「The Science of ReEstablishing Growth :成長戦略に再び舵を切るタイミングは? 科学的アプローチから考える」を自社ブログにて公開しました(↓)。

かなりバズらせて頂いたので、この領域にいる方であれば役に立つコンテンツだったのではないかと思います。そちらも良ければご覧くださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?