「ITの力で建設業界の事務作業の負担を減らしたい」元事務員の想いとは

この記事は、建設・内装・イベントの現場をDXしている株式会社SHO-CASEの公式noteです。

デジタル化にお悩みの、内装・ディプレイ業界の事業者様や、建設業界を私たちとともに盛り上げたいと思ってくれる就活・転職活動中の方に読んでいただきたいと思い、書いています。

最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

この記事では、旧広報担当の前職の仕事をご紹介するとともに、「建設業界の安全書類」について、下請企業が日々どのような事務作業を行っているのか、について掘り下げてみようと思います。

私がはじめて建設業に携わったのは、「コンクリートポンプ車」という特殊車両と専門の職人さんを現場に送り出す1次下請の中小企業で、総務兼営業事務の仕事をしていたときです。

そこで扱っていたのが「安全書類」でした。

「コンクリートポンプ車」という特殊な車両を使い、建設現場で使う「生コン(生コンクリート)」を圧送(圧力をかけて流し込む)する作業です。

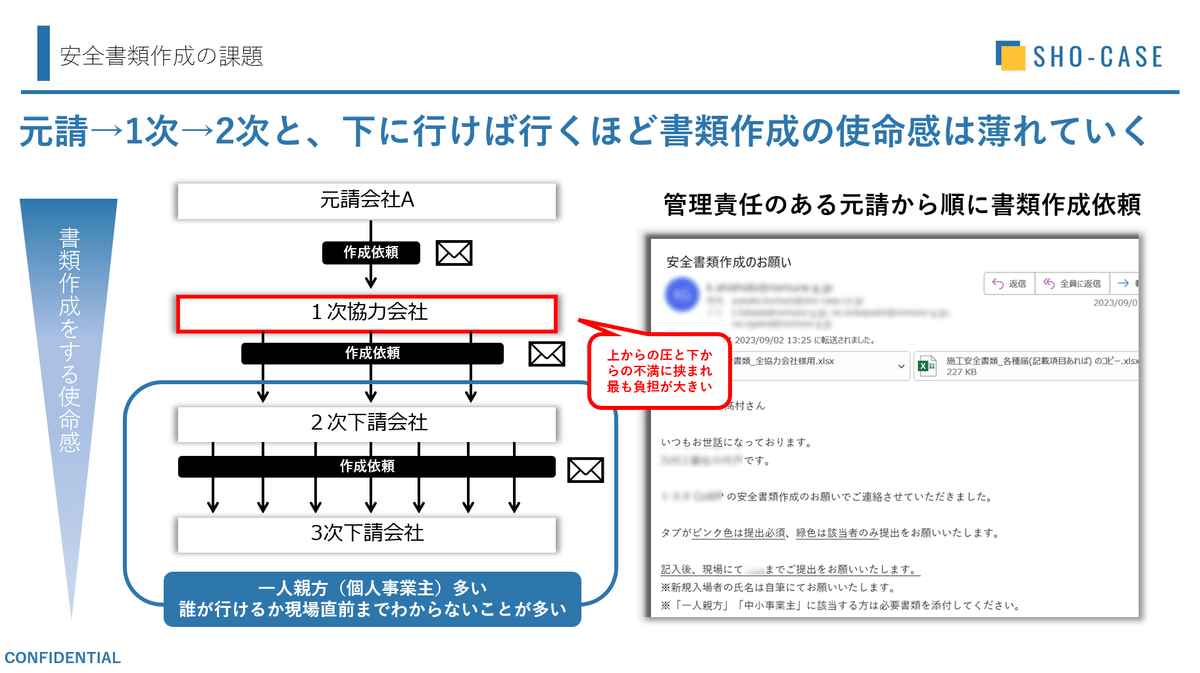

「安全書類」の作成のプロセスは、管理責任のある元請から順に書類作成依頼が届き、「元請→1次→2次」という多重下請けの構造に従って書類を作成していきます。

元請と直接取引をする1次下請会社の負担が最も多く、2次3次と下に行けば行くほど書類作成の使命感が薄れていってしまうのが課題です。

建設業界の事務員のお仕事、1日の流れ

まずは、下請企業の事務作業ってどんな感じ?ということで

私が勤めていた会社の事務作業の流れ(9時~17時)をご紹介します。

▶9時~11時

(翌日の現場稼働スケジュールの最終調整を待ちながら・・)

・労務系業務:職人の労務データをExcelに入力

・経理系業務:日々の入出金の記録を、専用システムに入力

・総務系業務

▷CCUS(建設キャリアアップシステム)手続き(※当時の手続き方法)

国交省が推進する、建設業のキャリア形成システム。

手続きが複雑で時間がかかる。

▷外国人関連の手続きの進捗確認

・在留カード更新

手続きが複雑で、通訳がいる外部の支援機関にサポートを依頼。

コミュニケーション方法はこんな流れ。

【外国人スタッフ本人↔支援機関↔私↔支援機関↔入管】

▷備品発注などの庶務

▶11時~12時

翌日の稼働スケジュールがようやくほぼ確定の状態になるので、現場に持参する作業伝票を出力するための専用システムに、作業予定内容のデータを入力していく。

▶13時~16時

現場ごとの安全書類の準備をします。日々、15~18現場が稼働します。

現場ごとに元請企業が違うので、各元請企業が使用しているツールを使い、書類を準備。

▶16時~17時

・午前中の「労務」「経理」「総務」の残務をこなしながら

翌日の現場の突発的な変更に対応するための時間として確保。

そもそも、「安全書類」ってなに?

ひと言で言うと、建設業に携わる企業が「建設業法」と「労働安全衛生法」という2つの大きな法律によって、国に提出を義務付けられている書類です。

私のスタッフ紹介の記事では、代表的な「新規入場者調査票」についてのみ取り上げましたが、実際は、工事の内容によっては、最大で17種類もの書類の用意が必要です。

「安全書類」の詳細は

内装・イベント業界の現場監督出身、代表高村の記事をご参照ください。

下請企業の業務事例

業務で使うツールの割合です。

営業業務 → 電話:6割、FAX:3割

事務業務 → 手書き:8割、IT:2割

ザックリと、業務の8~90%は「電話」と「FAX」です。

事務所内は、たいてい終日電話が鳴っています。

その大半は、営業職管轄の現場の調整業務です。

翌日稼働予定の現場の微調整だったり

各現場の次回の作業予定の確認だったり

新規現場のコンクリートポンプ車の手配依頼だったり。

そして、事務作業。

午前中の「労務」「経理」「総務」系の3業務は

主にExcelや専用システムへのデータ入力。

午後の「安全書類」は

手書きでの書類作成か、後述する3つのクラウドサービスです。

安全書類一覧

何度も出てくる「安全書類」には、こんな情報があります。

※現場が始まる前に事前提出するものと

現場稼働後に現場に行くたびに提出するものなど、いろいろです。

▶人(職人)に関する情報の登録

・氏名

・生年月日

・緊急連絡先

・保有資格の有無と各資格証のデータ登録

・1人親方かor雇用されているか

・各種保険加入の有無

・建退共(建設業退職金共済)加入の有無

・免許証

・高齢者専用の書類

・外国人専用の書類

▷パスポート

▷VISA更新

▷在留カード

▷外国人スタッフ専用の現場入場許可書類

▷物品に関する情報の登録

▶現場に乗り入れする車両の情報登録

▷車検証・自賠責などの保険書類

▷特定自主検査書類(通称:特自検)

・特殊車両なので、年1回の車両検査が法律で義務付けられています

▷運転者の情報

▶その他の書類

※各書類のイメージ写真は、下図をご覧ください。

▷当日の作業伝票(※「コンクリート打設計画書・報告書」)

▷現場地図

・現場がマンションなどの場合

学校付近や住宅街の中を大型車両が通って現場までたどり着くので

「スクールゾーン」のために通行可能な時間が限定されていたり

道路の通行許可を取得したり、現場から指定されたルートでの運行など

細かく指示された地図がFAXやメールで送られてきます。

▷KY(危険予知活動)シート(※「ひとりKY用紙」)

・基本的に元請の指定書式で運用されており、かつ書式はバラバラ。

1人用もあればグループ用もあり、手書き仕様も多い。

▷新規入場者調査票(※「新規入場者確認票」)

・基本的な項目はほぼ同じだが、統一書式もあれば元請仕様の書式もある

▷送り出し教育実施報告書(※下図参照「送り出し教育実施報告書」)

・基本的な項目はほぼ同じだが、統一書式もあれば元請仕様の書式もある

【各書類のイメージ】

安全書類の提出方法

▶クラウドサービスを使った電子申請の場合

3種類記載しますが、ベースの機能と目的はほぼ同じ。

▷グリーンサイト

8割の元請企業が導入していたシステム

▷Buildee(ビルディー)

1割の元請企業が導入していたシステム

▷Greenfile.work(通称:グリーンファイル)

1割の元請企業が導入していたシステム

▶手書き作成の場合

営業さんや職人さんが現場に行った際に、更新された書式の用紙をもらってきてくれることがあるので、それを「原本」にしてファリングし、都度コピーして手書きで記入orゴム印を多用して作成する。

これらは、あくまで私が勤めていた会社の事例ですが

日々、こんな感じで業務を進めています。

建設業界も、さまざまです。

建設業の中でも、少し特殊なコンクリート業界の業務を少しだけご紹介します。

すでに翌日稼働予定の現場の情報が、配車担当者のスケジュール帳に記載されています。

原則は変更なしなのですが、コンクリートは雨の影響を受けやすいので、翌日が雨予報の場合は、コンクリート打設の現場は高い確率で中止になります。

ほかにも、車両の不具合で、別の現場に行く予定だった車両と職人を差し替える場合や、職人が急病で、ほかの現場に行く予定だった職人と差し替えたりすると、それに合わせて、安全書類も差し替えなければいけません。

車両や職人が、ちょうどすべて稼働するように調整することが求められます。車両も職人も1つでも空いてしまえば、その分の当日の売上がなくなるし、所有している車両の数以上の予定が入ってしまえば、同業他社に応援依頼をする必要が出てきます。

毎日、車両も職人も、ジャストの数を稼働させることができるようにすることが理想なのです。

安全書類上の情報は、「どの会社の、どの職人が、どの車両で現場に行くのか」の3情報が紐づいているので、現場に行く車両や職人の内容に変更があれば、都度安全書類を差し替える必要があります。

【翌日の稼働現場数 > 自社の車両数と職人数】

①自社では対応できなくなってしまったので

同業他社に2次の下請として応援を依頼

②2次下請に、安全書類の準備を依頼

【翌日の稼働現場数 < 自社の車両数と職人数】

①翌日の自社の売上が減ってしまうので

現場数が過剰になっている同業他社を電話営業で探し

3次下請として仕事をもらう

②3次下請として、安全書類の準備をする

どうしてもどちらも難しい場合は

稼働できなかった職人は「休日」となります。

「多重下請構造」の問題

建設業は「多重下請構造」の業界なので、現場業務に関するすべてのルールは、基本的に元請企業に従うことになります。

ゆえに、取引している元請企業が使っているツールを、すべて使いこなせる必要があります。

元請企業がITを多用する企業だと

下請がどれだけアナログな企業でもITを使わざるを得ないし

逆に元請企業がアナログだと

仮に下請企業がITに慣れているとしても

元請企業に合わせてアナログに事務作業を行う必要がある。

事務作業のやり方にいたるまで、元請企業から末端の下請企業までが

紐づく構造になってしまっているのです。

なので、建設業界全体にデジタルを浸透させていくのは

元請企業から順に少しずつ変化を浸透させていくことが必要で

それは想像以上に大変なのです。

とはいえ、オフィスビルやマンションなどは老朽化により改修や修繕工事の需要が増加する一方で、慢性的な人材不足も問題です。

さらに2024年は、時間外の労働時間の上限が規制される「建設業2024年問題」の適用が始まったため、少ない人員で、あらかじめ決まっている工期の中でも、これまでと同等以上の量と質を維持しながら工事をこなしていく必要があるので、デジタル化の道は避けては通れないのです。

だからSHO-CASEは、建設業界の経験が豊富なメンバーだからこそ

現場に寄り添えるという強みを最大限に活かし、デジタルの力で「バイタリティ溢れる建設業界へ」と掲げたビジョンを実現するために、ソリューションを提供し続けるのです。