学術出版のビジネスモデル図解とその構造の原因についての考察

研究の自動化を目指して研究/活動しているTakagiと申します。今回は、学術出版のビジネスモデル図解をしてみました!学術出版の何が問題視されているか、そもそもどんなことがおこなわれているかなど、少しでもお伝えできたらと思っています。後半ではそもそもなぜこんなことになっているのか?ということについても考察していきますので、ご興味ある方は是非ご一読ください!

私は学術出版に詳しいわけでもビジネスに詳しいわけでもないので、色々誤解しているところもあるかと思います。何か間違っている点などに気づいた方がいらっしゃいましたら、是非ご指摘いただけますと幸いです!!

記事を書こうと思ったきっかけ

次のツイートがtwitterのタイムラインに流れてきたのがきっかけです。学術出版の何が問題なのかが漫画でとてもわかりやすく書かれていてすごくいいなと思いました。私も学術出版についての自分の考えを整理したいと思っていたので、この機ににわかりやすい形でまとめてみるのはいいかもなと思い取り組んでみた次第です。

「論文」にかかるカネの話 (1/2) pic.twitter.com/OsW8GkA9ns

— 永田礼路🧬コミティア【へ18a】「螺旋じかけの海」「お前の寝言がわからない」9/26 (@nagatarj) September 1, 2022

ビジネスモデル図解とは?

ビジネスモデル図解は、ビジュアルシンクタンク「図解総研」CEOのチャーリーさんが提唱した、ビジネスモデルのビジュアルな説明法です。複雑なビジネスモデルが直感的に理解できるので、チャーリーさんの図解を見るのはすごく楽しみでした。

チャーリーさんはなんとビジネスモデル図解のツールキットを無料で(!!)配布してくださっています。私の今回の図解もこのツールキットを使わせていただきました。

学術出版のビジネスモデル図解

学術出版ビジネスモデル図解の解説

ビジネスモデル図解の結果がこちらです。一番上がユーザー、真ん中がビジネス、一番下が事業者に対応します。そして水色が情報の流れを、黄色がお金の流れを表しています。以下ではこのビジネスモデルについて説明をしていきます。

学術出版のビジネスモデルの基本は極めてシンプルです。研究者から投稿された論文を論文誌に掲載して出版し、その購読料で儲けるというだけです。これだけであれば通常の雑誌の出版ビジネスとあまり変わらないので、わざわざ図解しなくても良さそうです。

しかし、学術出版には研究業界ならではのいくつかの特徴があります。それを説明する準備として、まずは論文がどのように出版され、研究者の元に届くのかを説明します。

論文出版までの流れ

まず、研究者が研究成果を論文という形でまとめると、それをどこかの出版社に投稿します。投稿された論文はまずは編集者が読み、学術誌のテーマや目的に沿っているかなどを審査します。

この審査に通ると、次は「査読」特に「ピアレビュー」と呼ばれる段階に進みます。これは、投稿された論文の分野を専門とする他の研究者たち(レビュアー)によって、論文を審査するというものです。論文は極めて高度に専門的な内容が記された文書です。したがって、論文の主張が本当に妥当なのか、学術的に価値のある内容なのかを非専門家が判断することができません。そのため、雑誌に掲載できるか否かを判断するために、他の研究者の力を借りなければならないのです。

レビュアーは、査読の結果として「受理」「要修正」「掲載拒否」のいずれかの判断を下します。「要修正」となった場合には、論文の著者は修正を要求された項目に対応します。これは文言を少し変えるものから追加の実験を要するものまで様々な程度があります。期間としては数ヶ月、多い時には年単位かかる時もあります。この著者とレビュアーのやり取りを繰り返し、「受理」と判定されると、出版社による編集を終えたのち、晴れて論文掲載となります。

論文が掲載された学術誌は、多くの場合研究者は直接購入せず、研究者の所属機関が購入します。特に、大学所属の研究者の場合は大学図書が購入します。購入された学術誌は学内の学術誌のデータベースに追加され、研究者はそこを介して投稿された論文を閲覧します。

学術出版の特異性

ここまで、学術出版の大まかな流れを説明しました。一見普通の出版業ですが、このビジネス構造にはいくつもの歪な点があります。

一つ目が、査読者へ報酬が支払われないという点です。査読は論文の掲載可否を決定する重要な仕事ですが、これは一般的にボランティアで行われます。上述したように査読者は審査をするだけではなく、論文に対するフィードバックを返したりしますが、これも全て無償で行われています。さらに、査読者は名前が公開されません。したがって、自分がどの論文の査読にどれだけ貢献したかが第三者から評価されることも基本的にありません。査読者は純粋に内的な報酬のみで査読をしているのです。

二つ目が、研究者へ報酬が支払われないという点です。出版社は論文を掲載した雑誌を販売することで収益を得ます。しかし、その際論文の著者には一銭も入りません。それどころか、論文の掲載が決まると、著者が掲載費用を払います。また、近年では雑誌を購読せずとも論文を読めるようにする「オープンアクセス」というものが広まっています。この場合、著者は論文の投稿時にも投稿料を払うことがあります。これは出版社が雑誌の販売で得るはずだった利益を補填するためのものです。

三つ目が、出版社へ著作権が譲渡されるという点です。オープンアクセスの場合は著作権が論文著者に帰属する場合が多いようです。しかし、伝統的には、著作権は学術誌の出版社に帰属します。したがって自分の論文をホームページなどで無断で表示するのも厳密には著作権違反となります(これは例外的に認めている場合も多いです)。

これの一つの大きな問題が、研究の多くが公的資金、すなわち税金で支えられているという点です。つまり、税金で行われた研究が一私企業の著作物となり、金を払わなければその著作物を読むことすらできないという構図になってしまっているのです。このように、本来公共財となるはずの学術成果が出版社にお金を払わないと読めないという状況を、論文が「paywall」に阻まれている、と言ったりします。

学術出版の利益構造

ビジネスモデル図解と、ここまでの説明を見てくださってお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、出版社からほとんどお金が出ていっていません。もちろん編集などを含む運営は大変な作業ですが、それ以上のお金が出版社に流入しています。

実際、大手出版社は近年安定して実に30~40%の利益率を継続的に叩き出しています。以下に示すのは有名なRELX Group (旧Reed Elsevier)の2015年までの利益率の推移です。特に2000年代以降(学術出版を含む)科学技術関連(図B)で急激に利益率を伸ばしていることがわかります。

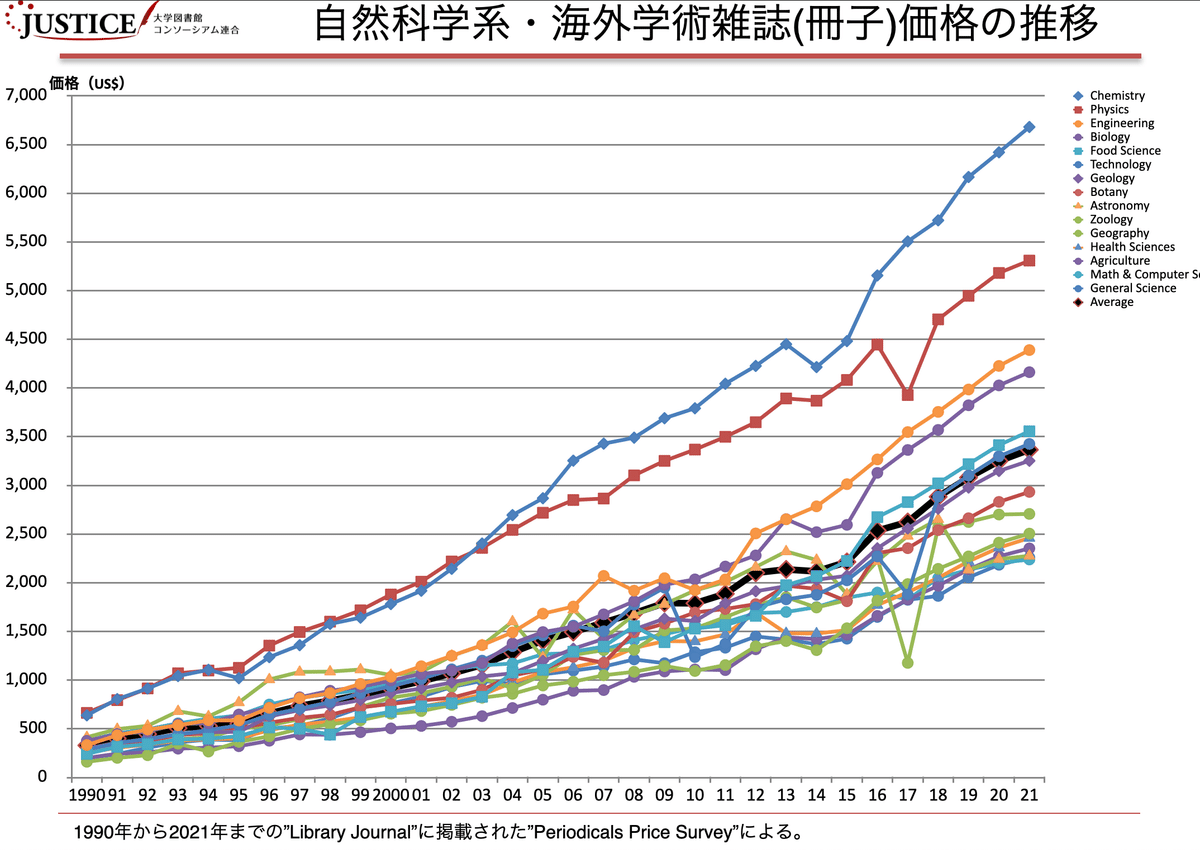

また自然科学系の学術誌の分野ごとの平均価格の推移を見てみると、過去30年間で価格が5倍以上増加していることがわかります。多いものでは10倍近くも価格が高騰しています。

このような価格の高騰と利益構造は、大学の財政を圧迫しています。例えば日本ですと2017年には総額約350億円が学術誌の購入に使われていると言います。

後半への導入

では、一体いつから学術出版はこのようなビジネスモデルになったのでしょうか。そしてなぜこのような状況が今も残存しているのでしょうか。後半ではこれらについて説明していきます。

ここからの説明は2つの資料を参考にしました。一つ目は、『学術出版の来た道』という国立遺伝学研究所の有田正規先生が書かれた本です。タイトル通り、学術出版がどのようにして生まれ、今のような状態になっているのかを記したとても素晴らしい本です。資料としても読み物としてもとても面白いと思います。私も何度も読みました。

二つ目は、fuku株式会社CEOの山田涼太さんが書かれた「学術誌の歴史」という資料です。スライドで学術出版の歴史をコンパクトに学ぶことができてとてもためになります。特に、学術出版の商業化の部分はとても面白いです。こちらは下書きのようなのでもしかしたら後に修正された部分があるかもしれませんが、概要を把握するのには貴重なまとめだと思います。

私の説明はほぼこれらの焼き直しです。ですので、基本的にこれらの資料を見ていただければ、私の書きたいことが大体書かれていると思います。ここでは書ききれない点についてもすごく細かく書かれているので、興味がある方は是非これらを読んでください!

以下の説明では、伝聞調ではなく、断定調を使うことがあります。しかしそれはあくまで文字数の関係からで、あくまで私の説明は上述の資料によっている点はご了承いただければと思います。

学術出版の商業化はいつから始まったのか?

いわゆる学術出版は17世紀に始まったといわれます。しかし17世紀から19世紀までは多くの学術誌が今のような利益を上げておらず、経営に苦しむ出版も多くありました。

学術出版を現在のようなビジネスモデルに変えたのは、ロバートマクスウェルという男、そして彼が1951年に設立したPergamonという出版社です。彼の登場以降、学術出版は急激に商業化していきました。

学術出版の商業化はなぜ始まったのか?

マクスウェルのビジネススタイル

学術出版が商業化した理由は、一言で言うならば、マクスウェルがうまくビジネスを行ったから、という言葉につきると思っています。

マクスウェルが確立した出版スタイルは、新しい学術誌をどんどんと刊行していく、という至ってシンプルなものでした。しかし、これが研究者たちのニーズに完璧に応えるものでした。

学術誌は研究者の業績発表の場です。したがって、より多様な雑誌がより多くの論文を迅速に受け入れてくれることは、研究者たちにとって非常にありがたいことでした。

例えば、当時はコンピュータ、分子生物学、脳科学は異端な分野という扱いでした。そうなると伝統分野の論文誌ではこれらを発表するのが難しくなります。マクスウェルはこのような融合領域の実力のある研究者に話を持ちかけ、彼らを編集者に据えて新しい融合領域の論文を次々と刊行していきました。また、競合よりも先に成果を報告したい研究者や早く業績を作りたい若手研究者にとって、当時の学会出版の出版サイクルは遅すぎるものでした。そこでマクスウェルは出版サイクルの速い学術誌を作ることで、このニーズに応えました。

マクスウェルは、新しい雑誌を刊行するために様々な方法で研究者たちをもてなし、取り込んでいきました。様々な学会に出席してはパーティを開催したり、別荘に呼んだり、ヨットを出したり、小切手をあげたり、飛行機をプレゼントしたり(!?)したといいます。このようなもてなしによって、華やかな世界と縁遠かった研究者たちを強力に惹きつけていきました。特に、旧態依然とした組織の中堅研究者たちを盛大にもてなしたことで多くの支持を得たといいます。上記の新規学術誌の刊行も合わさって、マクスウェルは当時の研究者にとっては本当に素晴らしい存在だったのではないでしょうか。

このようにしてどんどん学術誌を刊行した結果、1959年には40誌を刊行していたPergamonは、わずか6年で150誌をも発行するようになりました。この論文誌の拡大の結果、大学図書は膨大な数の学術誌を購入しなければならなくなりました。それが上で触れた大学図書の費用の圧迫を招くことになりました。

Pergamonの躍進を支えた要因

Pergamonが出版数を増やせたのはマクスウェルのビジネス力と論文誌が業績評価の場として機能していたためであることを話しました。しかし、商業出版の地位を確固たるものにしたのはそれだけではありません。

まず何よりも重要なこととして学術誌には「競合とパイを食い合わない」という性質があります。論文とは、世界で初めて明らかになったことの報告です。その性質上、この世に2つとして同じ研究はありません。したがって、読みたい論文が、ある学術誌にしかなければ、その学術誌を購入せざるを得なくなります。

このような性質のせいで、新しい論文、新しい学術誌が登場すると、それを必要とする研究者がいる限り、新規に購入し続けなくてはなりません。また、一度購入した権利も放棄することができなくなってしまいます。これが、学術誌を作れば作るほど儲けられるからくりです。

さらに追い風となったのが、1960年代の基礎科学重点投資です。1957年にソ連が人工衛星を打ち上げたスプートニクショックを受けて、西側諸国は科学技術の発展を加速させるため巨額の資金を科学に投下したほか、研究を補助する幾多の政策を策定しました。これによって学術出版は負担を抑えて収益を伸ばすことができました。

そしてこの科学重点政策が、結果的には学術誌の高い購読料につながりました。この時期の高い利益が基準となった学術出版は、科学ブーム以降も購読料を値上げすることでその利益を補填したのです(1988年当時すでにPergamonの利益率は47%)。

これらの点について、『学術出版の来た道』の著者である有田正規先生は、次のように的確に問題の所在を指摘しています。

学術誌の価格が上昇するのは研究者による出版需要が原因だ。研究費が減ると、研究者間の競争が激しくなって出版需要は増す。論文の投稿数が増えれば、出版社側はそれに比例してページ数を増やすか、新しい学術誌を創刊するだろう。いずれにしても、もともと高く設定されていた利益率を減らす方向には動かない。

Pergamonは1991年にElsevierに買収されますが、その3年後にElsevierは購読料を実に50%(!?)引き上げました。それでも上で述べてきた理由から大学図書は学術誌の購読を止めることができませんでした。完全に商業出版に手綱を握られてしまったわけです。

そもそも学術出版の作業が元々ボランティアで行われていたというのもこの利益構造を支えた大きな要因の一つです。査読もボランティアでやっていたため、引き続き査読を無償でやることに対して研究者たちは抵抗がなかったのだと思います。

むしろ今まで自分達でやっていた編集や調整、製本などの作業を全部出版社が巻き取ってくれて、自分達は真に学術的な議論だけを担えば良くなりました。これは研究者にとってはありがたい限りだったのではないかと思います。

マクスウェルが確立した出版スタイルは、シンプルなものでした。しかし、これがこと研究という業界においては巨万の富につながる本質的な打ち手となったということです。

学術出版の問題はなぜ解消されなかったのか?

ここまで、学術出版ビジネスが歪な構造を抱えていること、そしてそれが1950年代に始まった商業化の帰結であったことを説明しました。

実は1980年代には既に大学図書から学術出版の高い利益率に問題提起がなされています。それでは、なぜ現在までこの問題は解消されてこなかったのでしょうか?

学術誌のブランド化

まず疑問なのが、なぜ「学術誌が業績発表の場であり続けたのか」です。「学術誌が業績発表の場であることが問題なら業績発表の場を別に移せばいいのではないか」というの自然な発想だと思います。しかし、それを難しくしたのが「学術誌のブランド化」でした。

学術誌のブランド化が始まったのは1970年のCellの登場からだと言います。現在でもライフサイエンスのトップジャーナルのCellですが、Cellは「生命科学における謎を徹底解明し終止符を打つような研究」(有田 2021)のみを掲載する学術誌として始まりました。当然査読は厳しくなり、界隈では「Cellに載せるのはすごいことである」という認識が広まりました。これによって「何を載せるか」だけでなく「どこの学術誌に載せるか」が非常に重要視され、学術誌の序列化、ブランド化が始まりました。

このブランド化を加速させたのが「インパクトファクター」の存在です。インパクトファクターは簡単にいうと「学術誌の掲載論文が直近で平均どれくらい引用されたか」を表す指標です。これが学術誌の評価に使われ、インパクトファクターが高い学術誌はランクが高い学術誌であると考えられるようになりました。その結果、学術誌のブランドの定量化、序列の明確化が起き、学術誌のブランド化が確固たるものとなりました。

このようなブランド化によって、研究者にとって「ランクの高い学術誌に載せること」が重要になりました。個人としての名誉心ももちろんですが、実際に他の研究者の評価や研究者としての就職の評価などにこのランキングが使われることになりました。これによって「学術誌を業績発表の場として放棄する」という発想が実質的に失われ、業績発表の場を別の場所に移すことが事実上困難になりました。これが学術出版の問題の解決を困難にした一つの理由だと考えています。

受益者と費用負担者の分離という構造

二つ目の理由として、費用負担者と受益者の分離という構造があると考えています。

まず、受益者は研究者です。研究者は雑誌が購入されればそこに掲載される論文を読み研究に役立てることができます。学術誌はあるに越したことはないので、支障なく買えるのであればいくらでも買って欲しいという動機を持っていると思います。

次に、購入者(費用負担者)は所属機関です(大学の場合大学図書)。所属機関が直接学術出版社から学術誌の購読契約をします。何がどれだけ必要なのかは研究者が一番知っているので、大学図書は研究者からリクエストされる限り予算内でできるだけ応えたいという気持ちを持っていると思います。

このように、費用負担者と受益者が分離しているので、研究者の側から雑誌購入数を減らす要望が出づらくなります。そして大学図書としてもできる限り研究者のために学術誌の購読を続けようとします。それが現在の学術出版のあり方を残存させる一つの原因になっているのではないかと考えています。

学術誌購入は所属組織が行いますが、それ以外の費用についても、受益者と費用負担者が分離されています。研究費があれば研究に関する費用を研究者が自分のポケットマネーから支払うことはほぼありません。研究者が論文の投稿料や論文の掲載料を払うとき、これらの費用は研究費から捻出されます。そして研究費の少なくない割合が公費、すなわち税金です。これが、商業出版が研究業界から搾取する構造を強化していると私は考えています。これについて、有田さんが書かれていたことが非常に的確だと感じたので、以下で引用します。

商業化の問題は、集会の参加費や学術誌への投稿料などが公費(もとをたどれば税金)で賄われている点である。学会参加費や論文投稿料を自分の給与から支払っている研究者はほとんどいない。そして公費に関する限り、研究者は価格に無頓着なようにみえる。10万円を超える参加費や『ネイチャー』誌のオープンアクセス費用125万円を自己負担でも払う研究者がどれほどいるだろうか。以前はこうした費用を研究費からは払えなかった。しかしいつの頃からか、なんでも研究費で賄えるようになった。研究者としては大変ありがたい。しかし商業出版はそうした事情を熟知して価格を設定してくる。

今の学術出版の有様は、国家が科学に注ぎ込む資金を目当てにした政商に近い。その変化が研究者や政策立案者に認識されていないがために、学術誌の購読料だけで日本の大学図書館が毎年300億円も払う事態に陥っている。

大学の収入は私立であれば大半が学納金、国立であれば多くが学納金と公費からなっています。したがって、これらの搾取的構造の被害をより直接的に受けているのは納税者であり、学生たちであると考えても間違いではないと思います。

しかし、大半の学生は研究を職業とすることなく卒業/終了していきますし、納税者の大半は研究業界で何が起きているかについては知る由もないと思います。したがって、費用負担者たちがこの問題に声をあげることはほぼありません。この費用負担者と受益者の間の分離が、商業出版の搾取的ビジネスを助長しているのではないかと私は考えています。

個人の効用最大化が全体の目的の最適化につながるような仕組みを考えることの重要性

これまで、商業学術出版が搾取的な構造を形成してきたことを紹介してきました。また、それが研究という営みの構造や研究者たちの日々の行動に支えられてしまっている可能性についても説明しました。しかし、ここで私が議論したいのは「誰が悪いか」ではありません。私が議論したいのは問題の背後にある構造です。

私は、問題の所在を明確にすることは重要だと思っていますが、誰が悪いといった責任の帰属先を探すことは建設的ではないと考えています。マクスウェルがこのようなビジネスモデルを始めたのも、エルゼビアがそれを拡大したのも、時代背景や研究業界の構造という条件のもとで、ビジネスとして最適な選択をした結果だと考えています。現にマクスウェルは法を犯したわけでもなく、当時の科学者のニーズに応えて課題解決を提供していました。

研究者についてもそうです。研究者が獲得した研究費は最近までは与えられた予算を次年度に繰り越すことが困難でした。それだけならまだしも、誓約した予算を使いきれないと「過剰に申告した」として次の予算を(明示的にかはわかりませんが)減らされるということも一般的だったようです。

そうなると、どういう形でもいいから予算を使い切らないといけないと考えるのが自然です。むしろ「お金を使えた方がいい」という考えが生まれてしまうのも理解できます。節約しようとするとむしろ損をするような制度設計になってしまっていたのです。

また、研究者の就職市場は依然として厳しいという現実も無視できません。論文数が増えるのが問題だったとしても、研究者として生きるためには論文を出版するしかありませんし、トップジャーナルを目指すしかありません。

自らの生存が脅かされる環境では、綺麗事は言っていられません。こういった構造がある中で個人の行動を変更するように圧力をかけることは、事態を悪化させることこそあれ、解決することはないと思っています。

与えられた環境の中で最適な行動をするのは人間として自然ですし、私はそれでいいと思っています。変えるべきはルールであってゲームであって、背後にある構造だと考えます。考えるべきは「誰が悪いか」ではなくて「何が問題か」であり「どういうゲームをデザインすれば解決できるか」だと思っています。

人に負担を押し付けるシステムは結局綻びが出て破綻すると考えていますし、何よりそこにいる人が幸せになれないのではないかという価値観を持っています。各々が自己の効用を最大化することが結果として学術の発展にとって最適となるようなシステムをどう設計していくかを考えていくことこそが、結局課題解決をしていく上でも大事だと考えています。

課題を解決するシステムを考える上での歴史の重要性

学術出版の課題を解決するシステムを考えていく上で重要だと思うのは、まず研究という営みはどうあるべきかという目標状態の決定から始めることだと考えています。そして、現在のシステムをありうる複数のシステムのあくまで一つとして相対化し、目標状態との差を埋める方法を考えることだと思っています。

歴史を知ることは、現在を相対化することを助けてくれます。例えば、研究業界ではpublish or perish(論文を発表しろ、さもなければ、研究者をやめろ)といった言葉を良く聞きます。しかし上述したように、学会誌への出版が今ほど重要になったのは1960年代以降です。トップジャーナルを皆が目指すようになったのもインパクトファクターが重要視されたのも1970年代以降です。今回は説明しませんでしたが、実はピアレビューがここまで重要視されるようになったのも1970年代以降です。

いずれも今では研究にとって本質的だと思われる慣行ですが、どれも高々5、60年前に始まったものに過ぎないことがわかります。皆さんがご存知のアインシュタインが相対性理論を発表したのが1915年、ニュートンが運動の法則を発表したのが1687年、ユークリッド幾何学が生まれたのが紀元前300年ごろであることを考えると、研究史における5、60年前がいかに最近のことであるかがわかると思います。

また、今の仕組みはできた当時は最適だったかもしれませんが、昔と今とでは何もかもが違います。今はインターネットも当たり前ですし、政府が目の前の戦争に勝つため科学技術に投資することも昔ほどはないですし、研究者の数も論文数も比べ物になりません。

そう考えると、現在の研究システムに綻びが生まれるのはある種当然であるともいえます。研究とはどういう営みか、どういう営みであるべきか、それを達成するためには何をするべきか、という議論をゼロベースでしていくことが重要であると思っています。

近年の学術出版をめぐる動向

上で説明してきたような大手商業出版による搾取的なビジネスモデルの問題は、これまでも度々指摘されてきました。そして近年、これらの解消に向けた取り組みが加速し始めています。

その代表が、ヨーロッパが推進する「プランS」です。これはヨーロッパの11の機関が助成した研究のオープンアクセス化を2021年1月(当初予定は2020年1月)以降義務付けるというものです。色々と課題はあるようですが、商業出版のビジネスモデルを転換させる上で非常に意義のある試みであると思っています。

また、アメリカも、政府の助成を受けた研究成果の即時オープンアクセス化を2025年以降義務付ける方針を打ち出しました。現在世界一の研究大国のアメリカでこのような動きが続いたことは非常に大きなことだと思っています。

今後も論文のオープンアクセス化や商業出版のビジネスモデルの転換は続いていくと思います。今後の研究のあり方を考えていく上でも、これらの動向を引き続き注視していきたいと思っています。

終わりに

今回の記事では、学術出版ビジネスモデルの図解を元に、学術出版がどのようなものなのか、それの何が問題で、いつから始まり、なぜそれが続いているのかについて考察してきました。

全体的にややネガティブな論調になってしまいましたが、途中でも書いたように、何かを責めるのではなく、どう解決していくかを議論していくのが大事だと思っています。

私個人としても研究の自動化の推進やさまざまな研究のあり方を模索していく中で、これらの課題解決にも貢献していければと考えています。私はこれらの活動をしている人を心から応援していますし、私も一緒にこれらを進めていく人を探しています。是非一緒に、より良い研究のあり方を目指して進んでいきましょう!!

twitter: @takagi_shiro

gmail: takagi4646@gmail.com

webpage: Shiro Takagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?