収穫の秋

世の中の出来事

11月10日 - ソ連のレオニード・ブレジネフ書記長死去。後任にユーリ・アンドロポフ第二書記が就任。

昭和の収穫の秋

祖父母が兼業でやっていた稲作が、11月に入ってようやく収穫となりました。

現在の稲作において刈り取り時に使用する機械は”コンバイン”という機械で、10月頃に稲刈りと脱穀を同時に済ませて収穫することが可能です。

しかし当時はバインダーという機械で刈り取りだけした後、脱穀する前に天日干しをする為”はぜ掛け”という作業をしました。

刈り取った水田の空き地を利用し、木製の丸太で”はぜ掛け用の棒”を組み、稲わらをそこに引っかけて干します。

その後2~3週間で乾燥させ、ハーベスタという機械で脱穀して収穫となります。

収穫した籾は農協等の設備を使い籾摺りを行い玄米にして保管します。

ちなみにその玄米を精米することで、普段食べているお米となります。

私が5歳だった11月上旬の日曜の夕方、辺りはすでに真っ暗になっていました。

籾摺りを終えて収穫した米を積んだ叔父の運転するトラックが、玄米を祖父母の家まで運んできました。

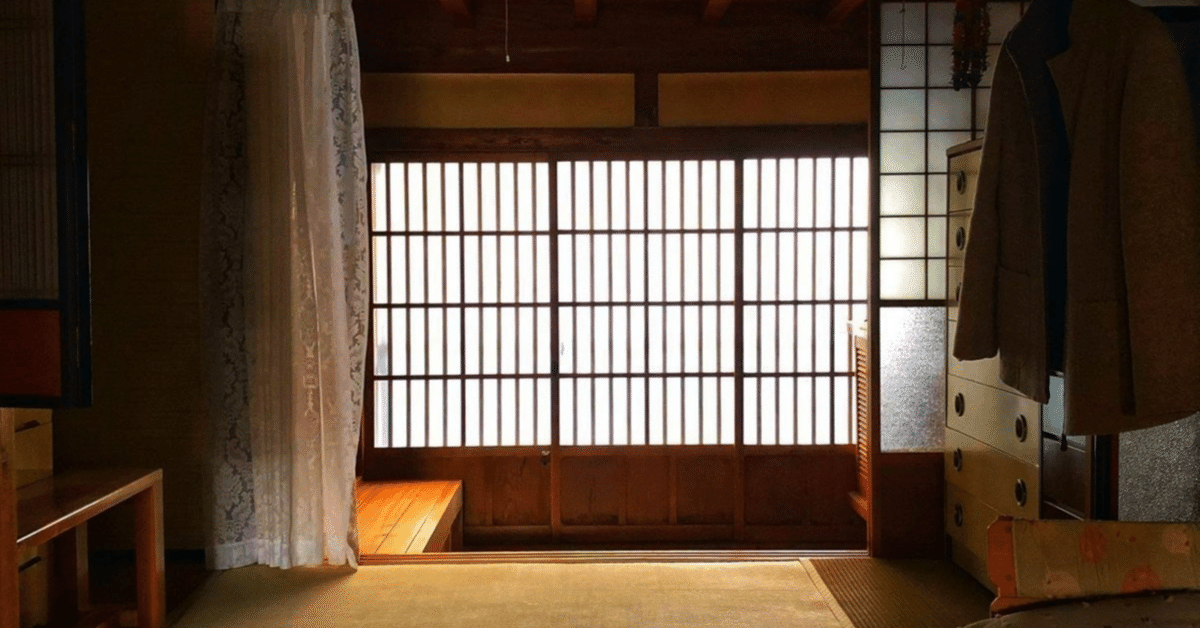

祖父母の家は古い家で、穀櫃(こくびつ)という収穫した玄米の保管庫が納屋の中に造られていました。

昔の農家が所有する設備ですが、この穀櫃に収穫した玄米を保管し、一年間保存するのです。

そして来年の収穫までの期間、少しずつ玄米を穀櫃から取り出して、精米所に持っていき精米してごはんとして毎日の食卓に並びます。

昔の人の知恵によって造られた穀櫃は、土壁と木で造られており、ネズミ避けや湿気対策の為の様々な工夫がされています。

その他にも”もろ”という、納屋の地面に竪穴を掘っただけの”食物貯蔵庫”がありました。

冷蔵庫や温度調整機能の付いた貯蔵庫がない時代の生活の知恵ですが、今となっては見ることは少ない貴重なものです。

裸電球が灯された納屋にトラックが横付けされ、薄暗い納屋の中へ籾摺りが終わったばかりの玄米を穀櫃に慌ただしく入れていきます。

祖父と父親と叔父の3人での力仕事ですが、普段の仕事の様子と違い、みんな少し嬉し気に作業していました。

5歳の私も同じ気持ちで収穫の喜びが感じられたのか、わくわくして作業をする様子を観ていました。

それとも夜の裸電球の灯りがお祭りのようで、わくわくしていただけかもしれませんが…

作業が終わると皆で夕食です。

祖母と母親が作った夕食をテレビでサザエさんを見ながら頂きます。

まさに”昭和の風景”がそこにはありました。

食べ終わると、祖父母の家を出て父の運転するクルマで自宅へ帰ります。

明日は月曜日、またいつもの保育園生活が始まります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?