『お茶にごす。』 姉崎部長マイベスト5

マンガ好きなら誰しも、墓場まで持っていきたい作品の1つや2つあるだろう。今回はそんなマイリストの中から、西森博之の『お茶にごす。』を手に取ってみた。

西森作品においては、超人的な強さを備えたキャラクターが登場することが非常に多いけれど、多分に漏れず、本作品の主人公、船橋雅矢も圧倒的にケンカが強い。最初から最後までケンカというものには危なげなく勝っていくのだが、本作においては大した問題ではない。なぜならば、船橋自身が「俺は別に誰かを殴りたいわけじゃないんだ。皆と仲良く楽しく暮らしていきたいんだ。(『お茶にごす。』第1巻、20p)」と述懐しているように、本当は平和に暮らしたいのに、周りがそれを許さない人生を歩んできた男であり、そんな男の人生が平和になっていくプロセスを描いた物語だからである。

そんな船橋のやさしさをめぐる旅において、ロールモデルとなるのが姉崎奈緒美だ。船橋が入学した開架高校の茶道部部長であり、「開架高の良心」とも呼ばれる彼女が、船橋が入学当初、その恐すぎる見た目で皆から避けられていたときに、手足を震わせながらも、分け隔てなく、茶道部へ勧誘することから物語は始まる。今回はそんな開架高のマドンナ姉崎の、シビれるセリフ、マイベスト5を選出したい。

華奢な体つきにツヤのある黒髪ロング、からの茶道部部長とくれば、清廉でおっとりした姿も思い浮かべられよう。たしかに姉崎は疑いなく清廉である。しかしながら、「姉崎ベスト5」を探すうち、ゴリゴリの経験主義者という人格が浮かび上がってきた。そしてそれこそが、『お茶にごす。』の骨格である。

5位

何もいなかった。その時に、見てもいないのに怖がるのをやめるって決めたの。本当に何か見てしまうまでは

うむ、もうちょっとかわいらしいものを選びたかった。透き通るようなさらさらの肌、ゆれる黒髪を想わずにはいられない、かわいいやつを選びたかった。けれどこれが姉崎の根幹であって、まずはここをしっかりと踏み固めねばなるまい。

ひとことで経験主義といっても意味の取り方は色々だろうけれど、ここでは、自分の思い・感情よりも、自分で見た・経験したものを優先する、という簡単な意味で捉えてもらえればよい。

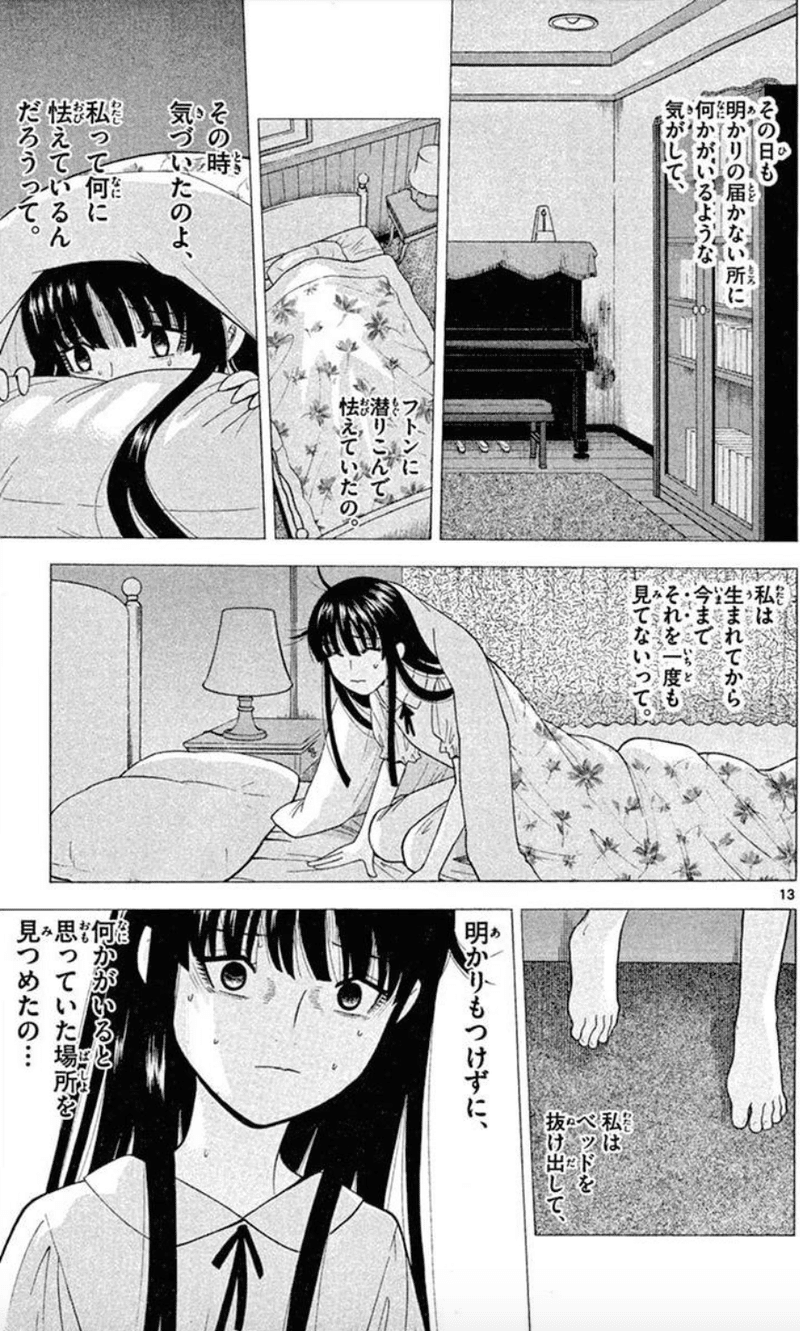

姉崎は明らかに経験主義的である。「怖い」という感情を「見る」という経験により超克したエピソードが語られる第6巻の肝試し。禅寺での合宿。2人1組での肝試しでペアになった船橋と姉崎が真っ暗な夜道を歩く。船橋の「霊とか怖くないんスカ?」の問いに、昔はずいぶん臆病な子だったのよ、と言いながら幼少時の体験を語る場面だ(同作第6巻、72-74p)。

真っ暗な部屋では怖くて眠れないような子どもだったが…(同作第6巻、73p)

恐怖を理性的に克服するというのは口で言うよりずっと難しい。心理学にはアミグダラ・ハイジャックという言葉があるくらいで、脳内の恐怖を司る扁桃体(アミグダラ)に脳全体が乗っ取られて(ハイジャックされて)いる状態を指す。ひとたび恐怖や怒りを感じてしまえば、理屈など無力となってしまう経験は誰しもあるのではないだろうか。

このようにして姉崎は現実をありのままに受け入れ、感情を克服するだけでない。経験でもって信念までをも形成するのだ、つづいて第4位。

4位

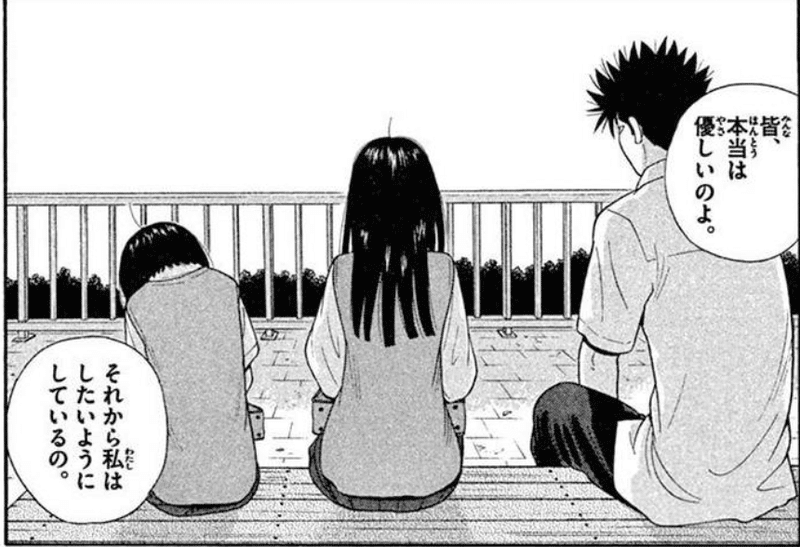

みんな本当はやさしいのよ。それから私はしたいようにしているの。

第7巻。部長はなんで優しいんですか?との、船橋と、同級生で同じく茶道部員の浅川夏帆からの問いかけに対し、答えに窮する姉崎。一度は「私は普通だし、二人だってとっても優しいじゃない(同作第7巻、152p)」と躱したものの、二人のしつこさに根負けし、小学生時代の思い出を語る。

いつかの登校中。ひっくり返った虫を起こそうとするが、バカ、汚い、変などと友だちに罵られて以来、死にかけた鳥も見て見ぬふりをして、一度は同調圧力に屈した子ども時代の姉崎(同巻、158-163p)。

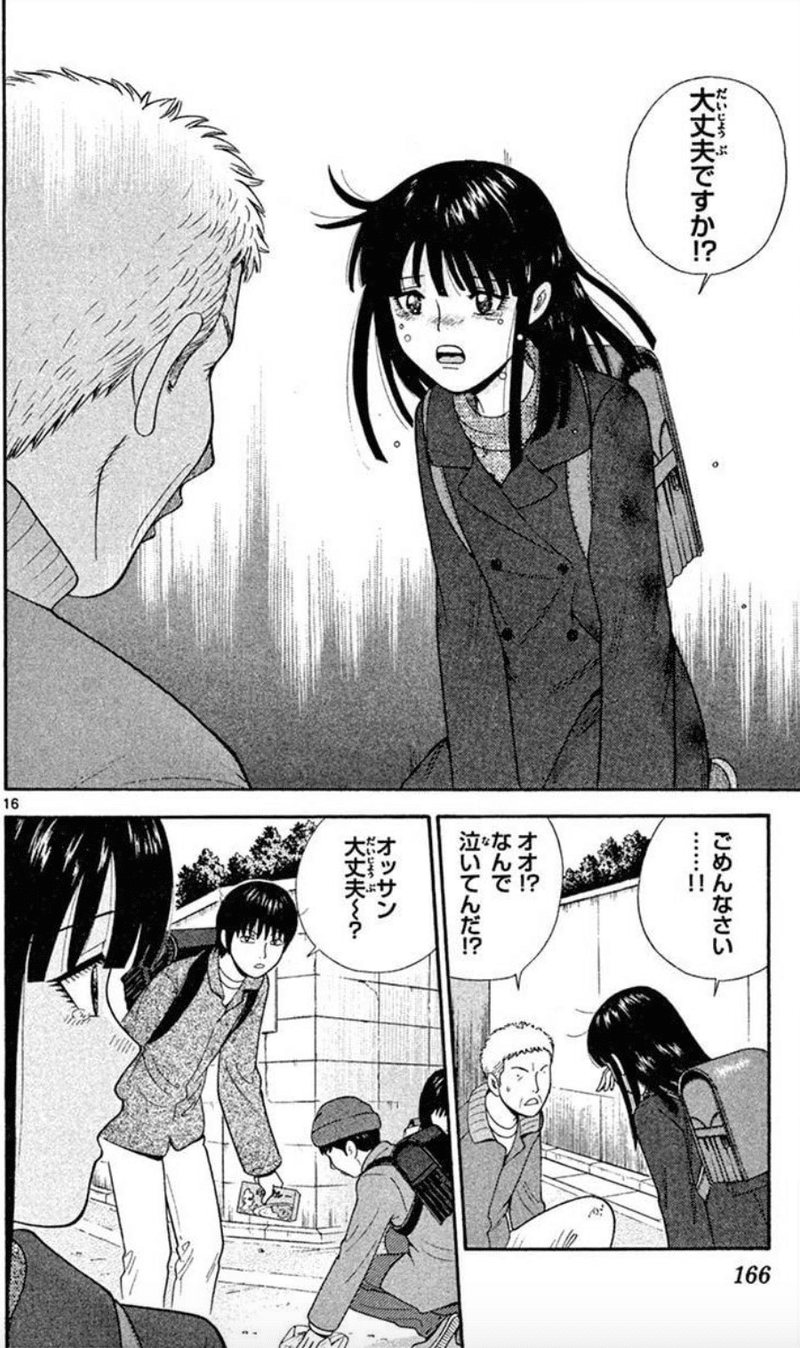

そんなある日、見知らぬお爺さんが転倒。今までのように、皆がしているように、見て見ぬフリをしようとしたところ、通りがかりのおばあさんから「優しくしてもいいのよ。(同巻、165p)」と声をかけられ…

みんな手を貸してくれた。(同作第7巻、166、167p)

はっきり申し上げてここは強迫的ですらある。この経験を持って「みんな本当はやさしい」と定義づけるのはせっかちだぞ、姉崎。けれど、この芯の強さこそが、コワモテの船橋にもフラットに接することを可能にさせた。そして、「絶対なってやる…優しい奴に…(同作第9巻、p49、50)」と別のベクトルで強迫的な船橋に対し、やさしくなるためのハウツーをお説教したりするのではなく、あなたはすでにやさしいのよ、とそっと語りかけるように接することができるのだ。

また「それから私はしたいようにしているの」も見逃せない。姉崎はやさしくしようとしているのではなく、したいようにしているのだ。この自然体が、単なるおしとやかキャラから姉崎を解き放つ。第3位。

3位

何してんのー早く!

姉崎と船橋がはじめて2人で下校したときの場面(同作第2巻、39p)。船橋はその人相の悪さから、ケンカを売られては買う血塗られた人生を送ってきた。そのため、下校中目に映るものと言えば、ワル、ワル、ワル…そんな船橋に対し、となりを歩く姉崎は、日の長さの変化を感じ、道ばたの花の香りを嗅ぐ。「この人と、俺は…違う。見てるものが違う。(同巻、32-33p)」と姉崎を遠い存在に感じながら駅に到着した。

私もリードされたい。(同作第2巻、39p)

その細長い手足や、茶道部部長という肩書きから想起される、おしとやか、内向的、非活動的といったイメージを爽やかに払拭した。また、この場面が船橋に対する初めてのタメ口であり、このあたりのバランス感覚が姉崎の魅力でもある。

続いて第2位。経験主義者・姉崎だからこそ、自らの行為を宣誓することで、棒でなぐるみたいに想いを直に伝えることができる。

2位

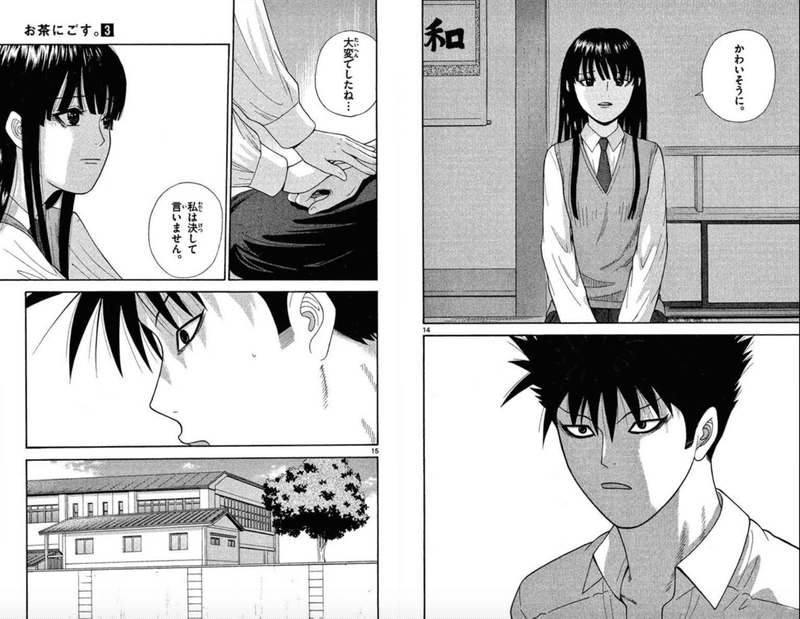

かわいそうに。大変でしたね。私は決して言いません。

第3巻。他校のめちゃつよ金持ちイケメンの樫沢が颯爽と登場したシーン。周りがうっとりとする中、ヒゲが濃すぎて青いという、ふつう気づかないが気づくと頭から離れない特徴を船橋が指摘。以来、樫沢は「ブルー」とのファニーなアダ名でファニーな扱いを受けることになるのだが、「人の特徴を笑うなんて、とてもいけない事(同巻、136p)」と姉崎は毅然とする。それでも悪口をやめない船橋を説得する場面だ。「だめですかね?本当の事を言っただけなのに。」、「俺は、ガキの頃から悪魔だの魔族だの言われてました。(同巻、163p)」と言い返す船橋に対して。

慈しみとはこのこと。(同作第3巻、164、165p)

船橋の経験、船橋の過去に心から共感したのだ。あんたすげーよ。洗いたてのグラスをひとつの水滴も残さず拭きあげたような気持ち良さがある。もはや質量さえ感じさせるこの発言は、「私は決して言いません」という宣誓によって完成されている。経験主義者・姉崎だからこそのことばの重み。彼女はぜったいに言わない。なぜならば絶対にそうは思わないし、船橋に向けられるそうした発言を憂いているからだ。

他者を受容することはやさしさのエッセンスである。「過去」を受容することで「現在」は新たな色味を帯び、「未来」が開ける。また、やさしさは受容してくれる他者の存在を不可欠としている。ラスト、第1位。

1位

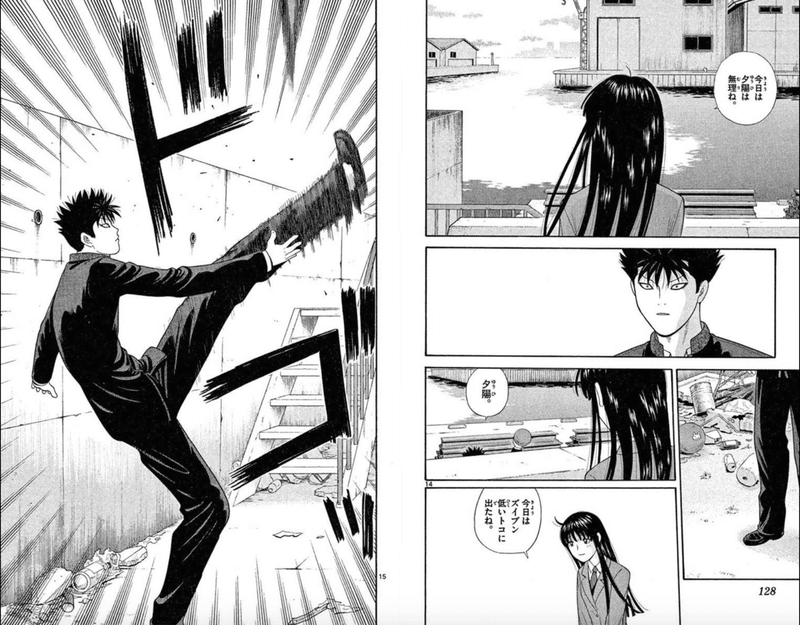

ちょーだい。夕陽。

きた。ちょーだい、夕陽。これはたぶん全国の姉崎ファン不動の1位だろう。2位までは我ながらトリッキーな並びだったと思うが、ようやく胸を張っての第1位。

第10巻(同作第10巻、132p)。物語も終盤を迎え、なんか良い感じになってきた船橋と姉崎。学校の帰り道、姉崎が「ねっ、イイ所教えてあげよーか。(同巻、126p)」と切り出し、ひみつの夕陽スポットへ船橋を連れ出す。

肝心のちょーだい夕陽はぜひ本誌を楽しんでほしい。(同作第10巻、128、129p)

ええと、この場面。かわいい。以上。という感じだが、この場面が一等美しいのは、姉崎を喜ばせたいという、船橋のやさしさを受容している点である。やさしさから発露した行為は、他者から受容されることで完成する。片思いが失恋に終わったことのある者ならばわかるだろう、やさしさを受容してもらえることは当たり前ではないのだ。そのことは、この夕陽シーンの直前でも見てとれる。道ばたに倒れていた自転車を姉崎が起こし戻した場面。

やさしさを受容してもらえることは当たり前ではないのだ。(同作第10巻、125p)

また、やさしさの受容がゴムボールという質量を持ったモノを介して成されたところが最高。ありがとう、とか、うれしい、とかの言葉でなくて、モノ、しかもそこに行為が与えられたのでなければどちらかというとかなり要らないモノ、を受け取ったのだ。経験主義者・姉崎の面目躍如である。

以上、姉崎マイベスト5。ぶちょーの良さを伝えたいとの思いで筆を取ったが、思いがけず『お茶にごす。』の底流に触れる機会を得た。武士は食わねど高楊枝とでも言おうか、実践で心を定め、心が人生を切り開く、そんなイズムが心地よいのかもしれない。肩の力を抜いて、笑ってほっこりできるすばらしい作品をぜひ手に取って頂きたい。みなさんの姉崎マイベスト5もぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?