書評:カミュ『異邦人』

それは太陽がさせたことだよ

今回ご紹介するのは、フランスのノーベル文学賞作家カミュの『異邦人』。

日頃よりインスタグラムで仲良くさせていただいている方とのある企画をきっかけに、今回再読した。

以前読んだのはおそらく25年くらい前、10代の頃だっただろうか。

主人公ムルソーが殺人を犯す物語なのだが、彼が裁判で殺害の動機を尋問された際に、「太陽のせいだ」と答えるシーンだけしか記憶に残っていなかった。

「太陽のせい」と言えば、KING王の中ではひろみ郷である。

ひろみ郷の歌に、スペインの曲のカバーで『GOLDFINGER ‘99』という曲があるのだが、その中に出てくる歌詞に、

「それは太陽が〜♪

させたことだよ〜♪

夏の太陽が〜♫」

という一節があるのだ。

完全にムルソーである。

20年以上、『異邦人』と言えばひろみ郷が「郷です!」とか言いながらノリノリのキレッキレでジャケットをバサバサさせながら拳銃をぶっ放す妄想イメージしか思い浮かばなかったKING王であったが、今回の再読でようやくその邪念を払拭することができた。

さて。

本作は、生きることに何の意味も見出していない主人公ムルソーが殺人を犯すに至るまでの第1部と、その事件の裁判により死刑宣告を受け1つの観念に到着するに至るまでの第2部からなる物語である。

まず、内容以前に、構成がとてもよくできている。

今風に、漫画やゲームなんかでよく使われる言葉で言えば、第1部に登場する細やかが描写が「伏線」となり、第2部において悲劇的な形で「回収」されていく、という作りが見事だ。

もう本当に、第1部でのムルソーの一挙手一投足が、全て裏目に出てしまうのだ。

そんな作りも見事ながら、本作の主題性はまた別のところにある。

本作は、ドイツのカフカの作品や、フランスの同時代人サルトルの作品と並んで、「不条理性」を描いた作品として高い評価を得ている。

ただ一言に「不条理」と言っても、カフカ、サルトル、カミュは、それぞれ「不条理」の捉えた側面、描いた側面は別物だと言えるのではないかと思う。

カフカは、世の中の事象が不条理である世界を描いた。

それはまるで因果律が成り立たない、説明のつかない事象が突然起こり、そしてそれが何の説明もなく当然のことのように主人公を襲う世界。

そんなカフカの描く世界は、「迷宮的世界」などと言われ、「迷宮的世界」と対峙する主人公という構図で作品が描かれる。

サルトルが特に処女作『嘔吐』で描いたのは、事物の存在形式に対する説明のつかなさとそのことに対する嫌悪感であった。

以前『嘔吐』の投稿をした際も書いたが、『嘔吐』の主人公ロカンタンは、概念から常に余剰化する事物の存在の仕方そのものに対し、目を背けることができなかった。

言わば、概念や定義として与えられるところの事物の「本質」なる観念よりも、事物があるがままにある・あるがままにしかあり得ないという「実存」が常に先行するのだという思想の原初的認識であり、これはやがて「実存主義」としてサルトル自身の手により体系化されていくことになる。

それではカミュの描いた「不条理」とは。

『異邦人』の主人公ムルソーの価値観の根底には、「詮ずるところ人間は誰しも死にゆく存在であり、死が遠かろうが近かろうが、死を前にした人生には何の意味もない」という認識がある。

この「人生の虚しさ」という認識がカミュの描いた「不条理」なのだろう。

三者を比較すると、まず、カフカの作品には事象に対する「何故?」が必ず読者につきまとう。

「何故」と問わずにはいられない感覚を読者は受け取る。

サルトルの『嘔吐』では、逆に読者がロカンタンの感じる概念と実存のズレに対する「吐き気」、気持ち悪さを共感することはちょっと難しいのであるが、ロカンタン自身が作品の中で強烈に「何故?」を突きつけ続ける。

しかし、カミュの『異邦人』には「何故?」の要素がない(あるいは極めて薄い)と言ってもいいのではないかと思われる。

「死にゆく人生に意味はない」という考え方は、価値判断の次元では人それぞれ意見の違いはあっても、主張そのものは論理的であり、そして何よりもムルソー自身が人生の一切に対する興味関心を抱いていない「諦め」の態度を漂わせているからだ。

「不条理」と一言に言っても、その中でもがき苦しむカフカの世界、後に「実存」の先行を肯定し生きるエネルギーへと昇華していくサルトルの思想世界、(この後書くが)「人生に意味はない」という認識をもちながらなお「無意味の価値」を探究したカミュの思想世界、と、三者三様の価値観と人生観が生まれてきるところが、非常に面白い。

さて、先程「無意味の価値を探究」と書いたが、カミュは本作の主人公ムルソーを「意味のない人生」という認識のもと一切に対して興味関心を失った人物として描いたが、ムルソーは決して人生に対する否定者ではない、という点が重要だ。

「無関心」と「否定」が概念として別物であるという理解の重要性もさることながら、ムルソーの人生の振る舞いが「否定的なものではない」という点が特に重要だと思われる。

だからこそ、ムルソーには死(死刑執行)への恐怖があり、生への渇望があるのだ。

たとえ理由がなくとも生へのエネルギーは確かに存在するのであり、それが人生における他愛もない快楽や、肉欲、人との交わりの源泉となっている。

ここから伺えることは、カミュが本質的には生の肯定者であるということではないかと私は思った。

いや、それ以上の含意がある可能性もある。

それは、「無意味・無価値の肯定を伴わない人生観など虚飾に過ぎない」というメッセージを含意し得る可能性だ。

世の中には、無意味なこと、無駄なことを忌み嫌い、損得的に役に立つことだけにフォーカスして生きることを良しとする、それが効率的で生産的な充実した人生だと言わんばかりのメッセージを発する人がいる。

「そもそも無意味な人生から、無駄や無意味を排除?」.

カミュなら、そんな人生観は論理的に破綻していると、痛快に一蹴してくれそうな気がするのだ。

『異邦人』は物語としては悲劇な展開を迎えるが、そこには人生に対する強い肯定意識が伺えるヒューマニズムな作品であるように思えてならない。

--------------------

最後に雑談。

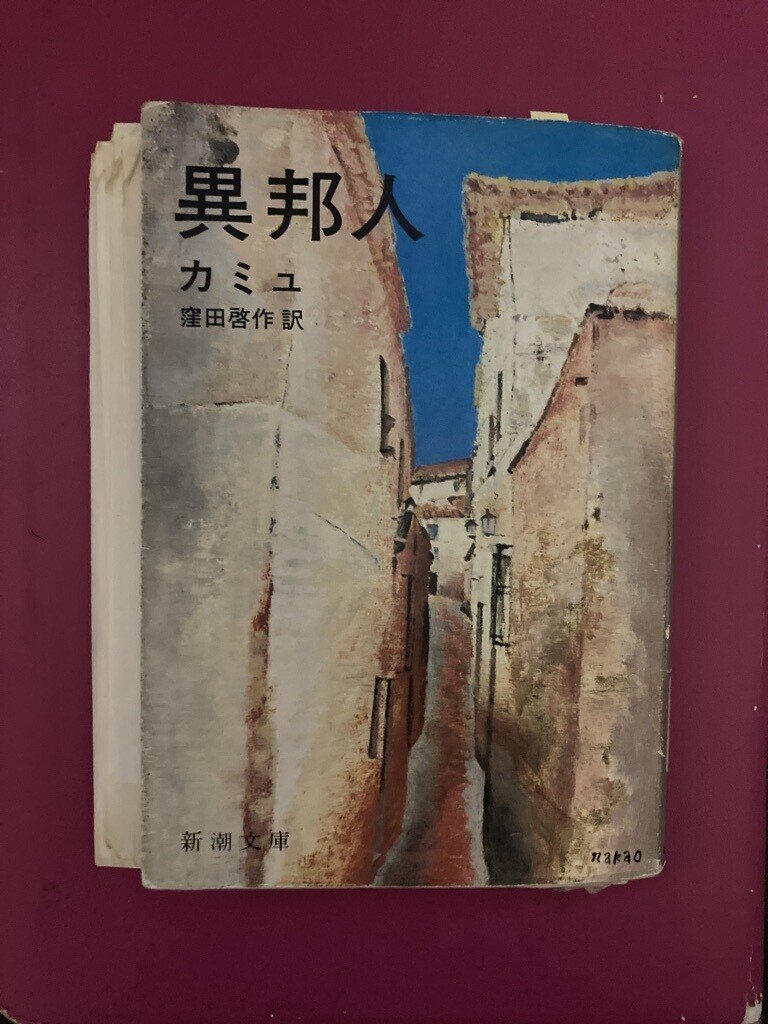

以下の写真は私の所有する『異邦人』なのだが、本がボロボロである。

めっちゃ大好きな作品で愛情込めて何回も繰り返し読んでいる本であるかのような風貌をしているが、お恥ずかしながら全くそんなカッコいい話ではない。

昔住んでいた家のエアコンの調子が悪くなり水が大量に滴った時に、真下にあったこの本がベチョベチョになってしまったことがあったのだ。

乾かすわけでもなく放置していた本を今回二十数年ぶりに再読したところ、全ページパリッパリで剥がれ落ちてきてしまった・・。

そんなわけで、全ページセロテープで補修しながら読んだ次第である。

読了難易度:★☆☆☆☆

「不条理」界の中では共感しやすい度:★★★★☆

肯定からスタートする「意志」の文学度:★★★★☆

トータルオススメ度:★★★★☆

#KING王 #読書#読書ブログ#読書感想#読書記録#レビュー#書評#海外文学#フランス文学#カミュ#異邦人#不条理#人生の意味#無意味な人生#人生の肯定#郷ひろみ#ひろみ郷#GOLDFINGER’99#太陽のせい#太陽がさせたことだよ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?