ピアノを拭く人 第2章 (3)

彩子は、ソファに腰を下ろし、心理士が患者を迎えにきて、それぞれの部屋に案内する様子を眺めていた。

試験のシステム構築に携わったことのある彩子は、部屋の前にモニターを設置し、入室可能になったら心理士が患者の番号を出すようにすれば効率的だと思った。他方で、いまの方法は、心理士が入室前の患者の表情や動作を観察でき、人間的な温かみが感じられる。感染防止対策のために、人との接触を減らすことが推奨されるなか、こうした方法を残している病院に好感を持った。

ソファでカウンセリングを待つ患者が増えてきたので、彩子はラウンジに移った。空いているテーブルにつき、本社から送られてきたオンラインの試験監督システムの資料を開いた。感染防止対策のため、試験をウェブで実施したいクライアントが増えていて、開発は急務だった。彩子も、その開発チームに追加され、Zoom会議に参加したばかりだった。

リモートでも、本社にいたときのような仕事ができることは嬉しかった。だが、いくら資料の文字を目で追っても意味を結ばず、文字の上を何度も行ったり来たりした。

口づけを交わしたあの日以来、透は不安になると連絡してくる。安心を得るために、何度も同じ趣旨の会話を電話で繰り返すことに、辟易していないと言えば嘘になる。だが、彼が自分を頼ってくれるのは素直に嬉しかった。カウンセリングに同席する相手として、羽生ではなく自分を選んでくれたことにも、大きな喜びを感じた。

他方で、彼が自分との関係をどう認識しているのかという不安は、日に日に膨らんでいく。あの日の激しいキスは、強迫観念に襲われて不安定な彼が、目の前のものにすがりつくような動物的衝動で、恋愛感情に根差すものではなかったかもしれない。

彼に自分との関係をどうしたいか尋ねたい思いは常にある。だが、いまは余計なストレスを感じずに、治療に専念してほしいし、自分はそれを傍で支えたい。そして、関係を明らかにするよう迫ることで、彼に突き放されてしまうことが何よりも怖かった。

「お待たせしました」

顔を上げると、桐生が傍らに立っていた。

「わざわざ呼びに来ていただいて、すみません」

彩子は慌てて立ち上がる。

桐生は彩子が資料をバッグにしまい終えるのを待ち、「行きましょう」と歩き出した。

「吉井さんには、私が水沢さんを呼びに行ったことに、ありがとうも、すみませんも言ってはいけないという課題を出しました」

桐生は、いたずらっ子のような瞳で、彩子を振り返る。

「それは難しい課題ですね」

透が動揺している様子を想像すると、思わず笑みがこぼれる。

「吉井さんが言わなかったら、ほめてあげてくださいね」

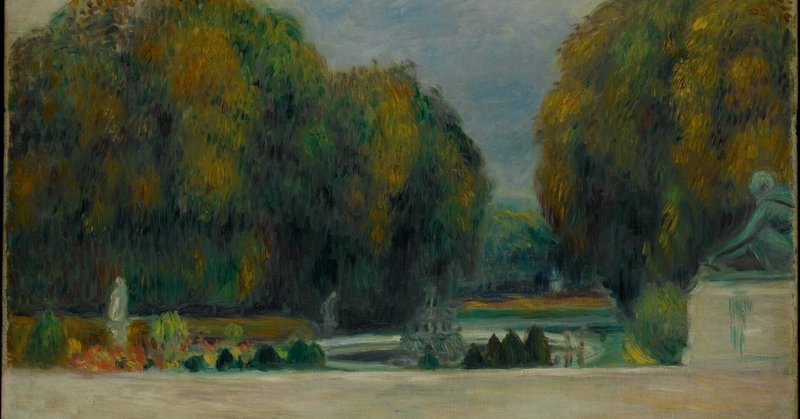

カウンセリング室に入ると、モネの『睡蓮』が目に飛び込んできた。水面に注ぐ光、動めきが感じられる青い水と黄緑色の水草、暖色の睡蓮が、色鮮やかにいきいきと描かれていて、見ているだけで気持ちが上向いてくる。

彩子は、透の隣の椅子に掛けても、絵から目が離せなかった。それを背景に座っている桐生は、絵をそのまま人物にしたような開放感のある明るさをまとっている。

「この部屋に入ってくると、まずこの絵に目が行く方が多いです」

魅入られている彩子に気づき、桐生が背後の絵を振り返った。

「院長の方針で、医師と心理士は、自分の部屋に好きな絵か写真を1枚飾ることになっているんです。私は迷わずこれを選びました。患者さんやご家族、付き添いの方が、見るだけで心が明るくなるような絵を飾りたかったんです。カレンダーの切り抜きですけどね」

「さて、先程、Y‐BOCSという強迫症の重症度を評価する検査をさせていただきましたが、吉井さんは23点で中程度です。それから、症状を整理させていただきました。主に加害恐怖と不完全恐怖があって、自分のしたことの罪滅ぼしをするような強迫行為をしています」

桐生は2人に、プリントアウトしたばかりのA4の用紙を見せた。

加害恐怖

・過去に、相手に失礼なことをして謝らなかったこと、親切にしてもらったのにお礼を言えなかったことが気になる。

・相手に対して、失礼な言動がなかったかが気になる。

・相手と話すタイミングが被ってしまったこと、相手の話に割り込んでしまったことが気になる。

・相手にペン先、箸先を向けてしまったことが気になる。

不完全恐怖

・相手に伝える感謝、謝罪の言葉がセットになっていて、それを十分に伝えられなかったことが気になる。

・手書きの手紙に伝えるべき内容が十分に書かれているか、誤字脱字がないか、字が丁寧に書けているか、大きさが揃っているかなどが気になる。

罪滅ぼし強迫

・過去に謝れなかった、感謝できなかった相手に手紙を書く。

・失礼な言動をしてしまった相手に、謝罪や感謝を伝えに行く(カフェのお客様、買い物にいった店の店員さんなど)。

・「お話に割り込んでしまって申し訳ございません」と謝る。

・「ペン先、箸先を向けてしまって申し訳ございません」と謝る。

・セットになっている感謝と謝罪の言葉で、抜けてしまった言葉を伝えに行く。

・手紙の内容や文字、宛名、手紙の折り方、封入の向き、切手を貼る位置などが完璧になるまで、何度もやり直す。

「水沢さん、他に気づいた症状はありますか?」

彩子は、透が隠したがるかと心配だったが、躊躇いがちに切り出した。

「あの、自分の触れたところを拭いたり、消毒するのもその1つですか? 彼、ピアノを弾いた後、鍵盤をきれいに拭かないと気が済まないようです。それから、自分の座った場所、触れた場所を除菌ティッシュで拭いたり、除菌スプレーをかけたりします。他人が病気になることはないとわかっているのに、自分が気になるからしているようです」

「それも加害恐怖と罪滅ぼし強迫ですね」

桐生は気まずそうに俯いている透に尋ねた。

「吉井さん、拭き始めると、十分に拭けていない気がして、止まらなくなりませんか?」

「はい。ピアノを拭いているときがそうです。あまり拭くと逆に鍵盤を傷つけてしまうとわかっているのですが……」

桐生は透の答えに、深く頷いてから続けた。

「強迫症の患者さんに共通するのは、わかっているのにやめられないことです。ところで、お2人とも、車の運転はしますか?」

2人は同時に頷いた。

「UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の強迫神経症治療の権威が、強迫の患者さんは、車のギアチェンジに相当する脳の部分が適切に機能しないために、脳のギアが硬直している状態と書いています。脳のオートマチック・トランスミッションが故障していて、次の行動へのシフトが行われないということです。合理的ではないとわかっているのに、お礼やお詫びを繰り返し、手紙を何度も書き直し、ピアノを何度も拭いてしまうのもそのためです」

彩子は透の行動を思い返し、ギアチェンジのできない車という表現が、言い得て妙だと思った。

「認知行動療法と薬物療法の組み合わせによって、強くてしつこい衝動や強迫観念に対する行動を変えられます。それを辛抱強く続ければ、脳のオートマチック・トランスミッションが滑らかに機能するようになって、やがては衝動や強迫観念も弱まっていきます」

桐生は、2人の目を順番に見てから、張りのある声で畳みかけた。

「これから吉井さんには、嫌な状況に曝されても、不安を解消するための儀式をしないという曝露反応妨害法(Exposure and Response Prevention ERP)に挑戦していただきます。具体的な内容は、入院してから赤城先生が説明すると思います。私も一緒に頑張りますので、これから宜しくお願いします」

「宜しくお願いします」2人は深々と頭を下げた。

桐生は腕時計に目を遣り、引き出しから用紙を1枚取り出した。

「さて、入院は約1週間後ですが、最後にそれまでのERPの課題を決めましょう。水沢さんは、吉井さんが、課題を達成できるように見守ってください。そして、どんなに小さな進歩でも褒めてください」

「はい」

「吉井さんが、やめたいと思っていることのなかで、やめられそうなものを3つ挙げてください。ここに目標を書いて、達成できたかを毎日記入してください。よくできたら◎、まあまあできたら〇、やろうとしてもできなかったら△です。やらなかったり、その機会がなかったら空欄で構いません。自由記述欄には、最初はぞわぞわした、不安が強かった、時間が経つにつれて不安が下がっていった、不安がおさまるのを待てずに強迫行為をしてしまった、昨日より早く不安が消えていったなど、そのときの心境を記録しておいてください。そして、よくできたときのご褒美を決めて、下に書いておきます。例えば、〇が10個ついたら好きなものを食べるとか……。今日は初めてなので、ここで目標を決めておきましょうか」

「一番やめなくてはならないことは?」彩子は透に尋ねた。

「やっぱり、店のお客様に、過剰にお礼を言ったり、謝ったりしてしまうことかな」

「うん、そうだね。じゃ、書いてみて」彩子は透にペンを渡した。

「目標は、~しないではなくて、~するとポジティブに書いてください」

「納得のできない演奏でも、謝罪は1回のみにするのは、どうでしょうか?」

「なるほど。謝るときの言葉は何にしますか?」

「申し訳ございません、ですかね」

「では、それをもっとカジュアルに、すみませんにしましょう。2つ目は何ですか?」

「そうですね。今の目標と関連して、お礼は心を込めて、ありがとうございました1回のみにするのはどうでしょうか?」

「いいですね。3つ目の目標は、すぐに達成できそうなことにしましょう。水沢さん、何か思いつきませんか?」

「今日、このカウンセリング室に来るために階段をのぼっているとき、彼がスタッフさんとぶつかりそうになったんです。彼は、すみませんと言ったのですが、もっと丁寧に謝るべきだったと言いだして、スタッフさんを追いかけていきかねない雰囲気でした。私は、どうしたらいいか困って、とりあえず彼を促してカウンセリング室に向かいました。彼は今でもそのことを気にしていると思います。だから、そのスタッフさんを探して謝らずに病院を出るのは、どうでしょうか?」

「いいですね、それにしましょう。水沢さんが、その場から離れさせたのは正解です。その場所にとどまっていると、なかなか気持ちが変わりませんからね。吉井さんが、これで大丈夫かと何度も尋ねることはありませんか?」

「あります……」

「強迫の方は、いわゆる普通の人が、どうしているかがわからなくなっていることがありますので、そういう質問には答えてください。けれど、安心するために、同じことを何度も確認してくる場合は、さっき話したよねとか、答えはもうわかっているよね、さあねなどと返すようにして、大丈夫と何度も答えるのはやめましょう」

「わかりました。私、安心してほしいので、大丈夫という趣旨のことを何度も答えていました……。他に注意したほうがいいことはありますか?」

「そうですね。吉井さんが不安に思うことは、水沢さんには取るに足らないことに思えるかもしれませんが、丁寧に御礼を言いたいんだね、きれいに書きたいんだよね、などと不安に理解を示してください。頭ごなしにだめと言われると、余計に強迫行為をしたくなったり、隠れて強迫行為をするようになったり、喧嘩になるかもしれません。そして、進歩があったときにほめてください」

「ありがとうございます。私、頭ごなしに否定してしまっていました……」

「達成報酬は、2人で考えておいてくださいね。他に、何か質問はありますか?」

「あの、本などに載っている加害恐怖は、人をひいたかもしれないとか、自分がしていないことを心配する方の例が挙げられていますよね。彼の場合は、自分がしたことが気になるようですが、そういう人もいるのですか?」

「ええ、いらっしゃいます。吉井さんと同じくらいの年齢の方で、過去に自分のしたことが気になり始めた方を担当したことがあります。吉井さんとよく似た症状の方でした。その方は、時間はかかりましたが、生活に支障がないレベルに回復しましたよ」

「そうですか。ありがとうございました」

彩子はそれを聞いて、気持ちが大きく上向いた。

「では、また来週お会いしましょう」

桐生は目元に穏やかな笑みを浮かべて締めくくった。

「ありがとうございました」

2人は同時に頭を下げた。

廊下まで2人を見送りに出てきた桐生は、最後に言った。

「私、昨年まで、強迫症や、社交不安症などを認知行動療法を中心に治療する医療機関にいて、強迫の患者さんをたくさん担当させていただきました。再び強迫の患者さんを担当させていただけて、やる気満々です。一緒に頑張りましょう」