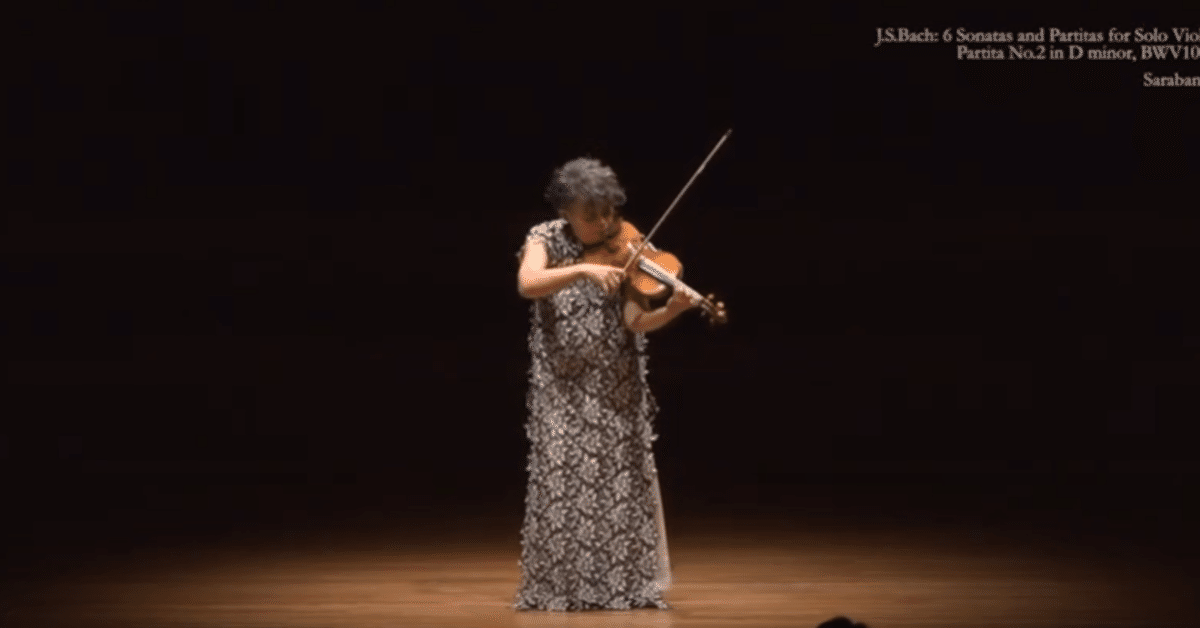

心の重みーー堀米ゆず子のバッハ

ヴァイオリニストの堀米ゆず子さんのJ.S.バッハの無伴奏ソナタとパルティータのアルバム(2016年)は、私のヴァイオリン観を覆すほどの圧倒的な演奏で、今でも愛聴盤の一つである(その演奏については以前別の場に書いた)。彼女が昨年11月11日にサントリーホールで開いた自身の演奏活動40周年を記念するリサイタルは、そのバッハの無伴奏ソナタの第1番、第2番、パルティータの第1番、第2番で構成されていて(ソナタとパルティータが交互に演奏された)、聴けなかったことを心底残念に思っていたのだが、昨年末に公式にその模様がネット上に公開された。

今回の演奏は、そのアルバムで聴かれた厳しさは相変わらずな一方で、テンポ設定やパッセージに隠された対旋律の浮き立たせ方など、録音とは異なる解釈を聴かせる場面も多かった。また、ライヴということもあるだろうが、繰り返しの際の装飾の仕方やニュアンスの変化などは、その録音よりもずっと積極的に行われていた。

そして何より、冒頭のソナタ第1番が始まってすぐに、演奏が、よりいっそう柔らかな歌に満ちていることに、静かな驚きを覚えた。当日会場で聴いた、作曲家で二胡奏者の畏友、濱島祐貴さんによれば、会場には動画で聴くよりもずっと柔らかい音色が広がっていたとのことであったが、それでも演奏が以前よりも柔和な表情を浮かべていたことは明らかだった。

しかしそれは、堀米さんの音楽への向き合い方が変化したことによって新たに得られたもの、というわけではないように感じられる。

作曲家は、自らの想念や苦悩、衝動を、他者に共有可能なものにするために、それを音へと形象化し、またそれらを組織化して作品を構成する。しかし、バッハのような偉大な作曲家の作品であっても、楽譜に記されているものは、作曲家を表現へと駆り立てたものの一端を表すものでしかない。それを記号としてなぞっただけでは、作曲家の抱いていたものは聴き手に届けられない。演奏家は、楽譜というその一端から、作曲家が抱いていた音というかたちを得る前の想念を想像し、共感を以てそれを演奏上に体現させなければならない。

以前「バッハは歌だ」と語っていた堀米さんが、今回聴かせた柔らかな歌心は、音楽の見つめ方を変えて得られたのではなく、音楽を見つめるその峻厳な眼光が、よりその深部へと至って得られたものなのではあるまいか。音楽の様式の美感は厳密に保たれたうえで、それに縛られることのない自在さを持ち、これらの音を五線に置く前にバッハの胸に湧き上がっていたものを、聴き手の心に届けてくれる。

ソナタ第1番の始まりのト短調の主和音が、柔らかい広がりをもって空間を切り開く。そこから行きつ戻りつする旋律がゆっくりと紡がれてゆき、その想いの重みを受け止めるかのように、丁寧にフレーズが収められる。フーガでの声部の把握もやはり緻密だが、それは声部間のやり取りの親密さに耳を傾けていることの表れとして伝わってくる。

続くパルティータ第1番。ロ短調の、危ういまでに感じやすく、希求と諦めとが瞬間ごとに入れ替わるような響きに滲むバッハの静かな吐露が、堀米さんの、音間を祈りで縫ってゆくような繊細さで紡がれてゆく。

前者のフィナーレ、また後者のクーラントのドゥーブルのような、追い立てるような楽章においても、緊迫感は速さよりも音の厚みによって表出され、歌のラインを失わない。

ヴァイオリンが身体の一部になっていると言うべきか、あるいは身体がヴァイオリンと同化していると言うべきか、ともかく、堀米さんの心身と楽器とは分かち難く一体となっていて、心の動きが、何ものにも阻害されずに、そのまま右手のボウイングと左手の運指に伝えられている。後半のソナタ第2番とパルティータ第2番では、それに加えて、サントリーホール自体が楽器となって鳴り響いているかのような壮大な広がりと、空間との一体感を聴かせた。

パルティータ第2番の終楽章シャコンヌのテーマは、従来の堀米さんの苛烈とさえ言える厳しさで刻まれた。それが変容を重ね、あらゆる感情が綯い交ぜになって溢れ出してゆく様を、濃密な緊張感で描く。その昂揚を経て訪れるニ長調の部分では、人間の歌と天からの歌とが重なり合った、生命を祝福する合唱のような輝かしさに満ち満ちていた。

この演奏を聴いた数日後、宮崎駿監督の『ハウルの動く城』を観た。映画自体、映画全体への感想や評価はともかく、最後の場面で、主人公のソフィーは「心って重いの」と言う。

バッハの心と聴き手の心を繋いでくれる堀米さんの演奏の持つ重みは、「心の重み」そのものである。

(ヘッダー画像は所見の動画をスクリーンショットしたものです。問題があれば差し替えます。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?