『宝石の国』考察(完結編)

なかなか書けずにいましたが、ついに完結編です。

本誌連載終了で世間の熱が高まっていた頃に書くべきとは思いましたが、ままならないのは人間の常です。ままならないと言えば仏教です。仏教といえば『宝石の国』。ということで完結編エントリを書いていきます。

前回の最後に、この後のストーリー展開をざっと書きました。こうです。

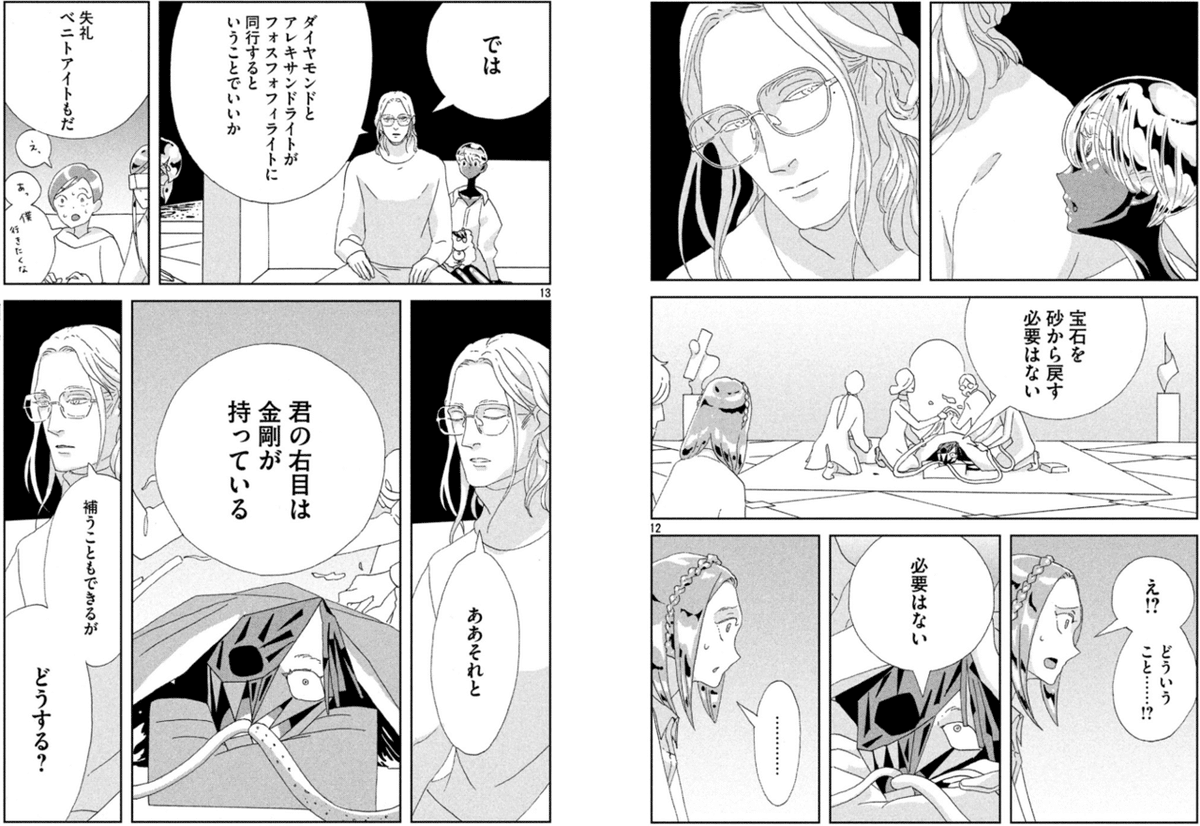

金剛の祈りはまたも発動せず、そのためフォスが金剛を破壊し、金剛の右目の眼球を手に入れます。そこにエクメアが現れて右目を渡せと促しますが、フォスは自らの右目にそれを嵌め込みます。それによって必要なパーツが揃い(この「七宝」の件は完結編で言及します)、フォスは金剛の代わりに祈りの役目を引き受けることになるのです。

祈りのために必要だった「七宝」とは何でしょうか。

調べればわかる一般知識を詳しく書くことは避けますが、大乗仏教の経典のひとつ「無量寿経」を調べてみてください。「無量寿(仏)」とは阿弥陀如来のことです。阿弥陀如来像で有名なのは鎌倉の大仏や平等院鳳凰堂ですね。

話を戻して、七宝です。

この物語における「七宝」

玻璃:壊れやすいフォスフォフィライト自身

瑠璃:ラピス・ラズリの頭部

金、銀:合金(金と白金)の両腕

硨磲、瑪瑙:アドミラビリス族の貝殻とアゲートの両脚

真珠:月で造られた合成真珠の眼球

玫瑰:シンシャから受けた大量の水銀

これらは市川春子先生が、いかに設定を綿密に組み立てているかの証左というところです。もちろんこの視点からの作品分析も興味深いのですが、個人的には『宝石の国』の面白さの本質はこちらではないと見ており、まさに宝石のように多面的な魅力があります。

エクメアの企みとは「フォスを人間にすること」で、そのために上記の「七宝」をフォスにコンプさせるために仕向けた、と読めます。金剛を祈らせる条件が「一、金剛が人間と認めたものであること。二、他力本願であること」だからです。この辺りは少々複雑な設定です。

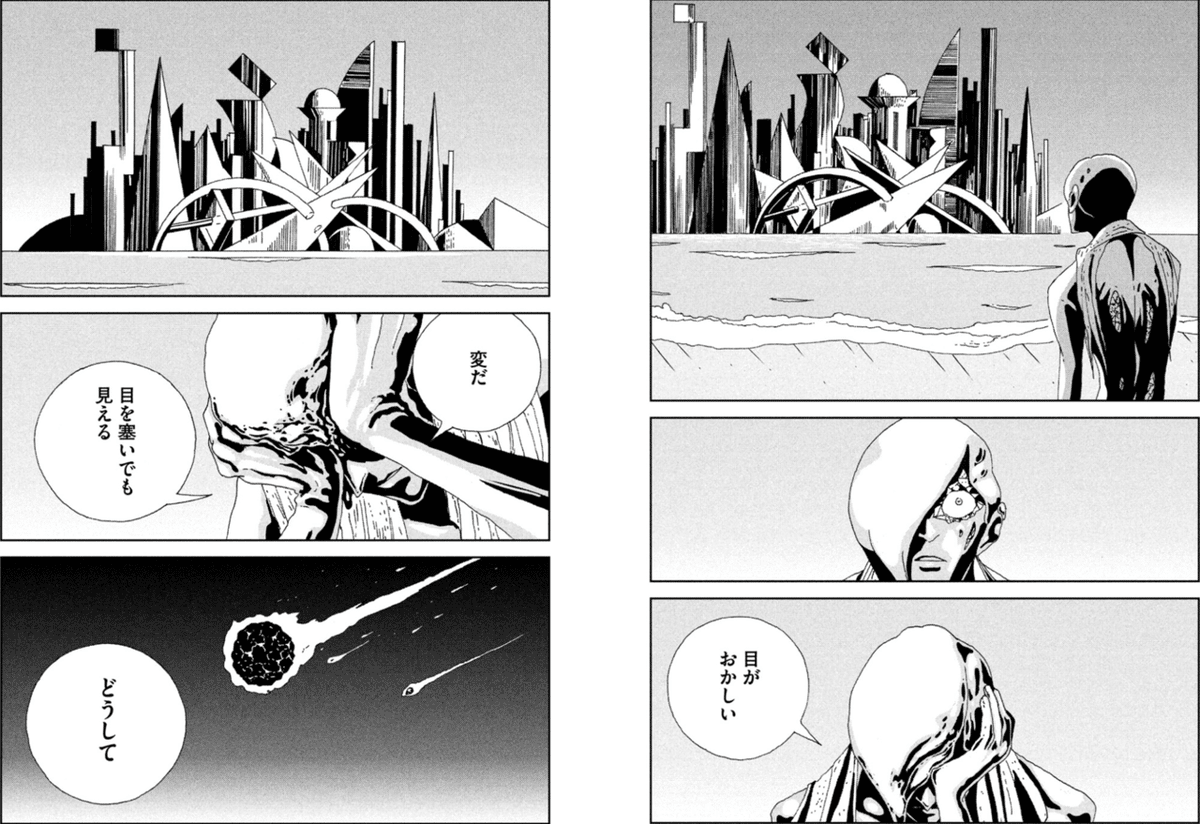

さらに、金剛の目玉をはめることによってフォスは金剛の力を引き継ぎます。それが証拠に、フォスには現実にないはずのかつての世界の終わりの情景が見えるのでした。

世界の終わりの女子校ノリ

この作品の世界は人間が滅びた後の世界です。風景は荒涼として寂しく、実に「世界の終わり」といった風情があります。その中に雌雄定かならぬ宝石たちがわちゃわちゃと煌めき、それらを創り、「引率」する金剛がいます。宝石たちは不死で、つまりその世界は永遠に続く可能性を示唆しています。

雌雄定かならぬと書きましたが、宝石たちのルックスは女性と言っていいと思います。一人称は「僕」だったりしますが、そこには男性性はあまり感じられません。つまり女子校のような世界観がそこには横溢しています。世界の終わりの女子校ノリです。『宝石の国』の物語はフォスによってダイナミックに動きますが、世界観の基本はここからスタートしています。

かつて世界に存在した「にんげん」が骨(宝石)と肉(アドミラビリス)と魂(月人)の三つに分かれたのがこの作品における世界のありようですが、それに準えると、世界の滅亡と再生という「骨」、宝石たちの関係性という「肉」、仏教的世界観という「魂」の3つによって、『宝石の国』という作品が成り立っているがごとくです。

フォスという異端児

前編で、フォスについて「もっとも愚かなものが扉を開ける」と書きました。28体もの個性ある宝石の中で、周りの役に立つことができず、相談もせず突っ走りがちなフォスはまさに「愚か」あるいは「無能」であるかもしれません。しかしそれはあくまで社会的なものさしにおいてなのであって、結局は彼の行動力が物語を動かし、この世界を完了させます。そして最後には極めて象徴的に「神」という存在として描かれるのです。

他人とは自分のことである

これは私個人の考えなのですが、物語が物語として存在する以上、そこには何らかの示唆があり、アナロジーがあります。現実を生きる我々について、共有可能な概念として活かせる、学べる、当てはまるものがあるということです。そしてそれはいつだって個々人に託されています。なぜなら我々は気が遠くなるほどに多様だからです。ある種の傾向、パターンはあるでしょうが、スコープを拡大して見ていくと、我々は誰もがいちいち違っており、考え方もさまざまで、またその比較も厳密にはできません。他人の心は見えないからです。我々が他人と呼んでいるものは、実際には自分の目から見える範囲で予測した他人の心、のことです。そういう意味では世界のすべてが自分であり、自分を苦しめるのも自分でしかない、と考えます。

少々話が拡散してきたので、『宝石の国』の話に戻ります。

ファンキーな兄機

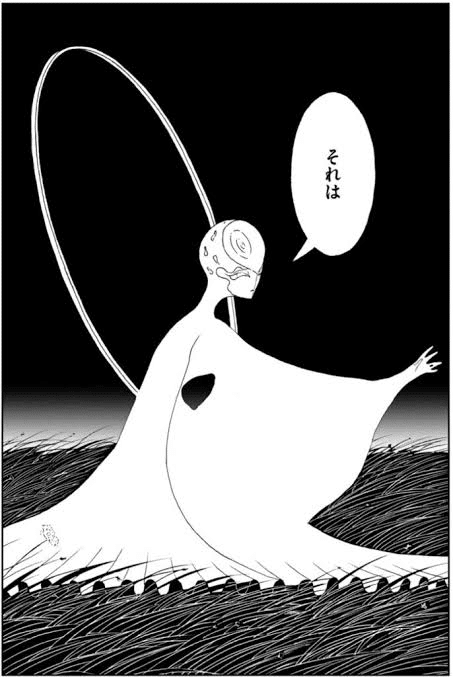

フォスが超越的存在として生まれ変わり、月人・宝石・アドミラビリスの三族(つまり人間を内包した存在すべて)を「成仏」せしめた後に登場するのが、金剛の兄機にあたる存在です。兄機というのは、金剛の開発者であるアユム博士が時系列的に金剛よりも前に作った機械ということでしょう。この兄機もラストで突然出てきたわけではなく、物語の途中で言及されています。こちらのコマがそうです。

この物語はダイナミックな展開の中にさらりと伏線を混ぜてくるので油断がなりません(まあ伏線というのはそういうものですが)。兄機の存在も提示されていました。兄機は「ぷーぷ」と呼ばれていますが、スラングとしての「poop」は「おなら」とか「クソ」といった意味です。おそらくファンキーなキャラクターに合わせた意図的なネーミングだと思います。

そして物語の終わり

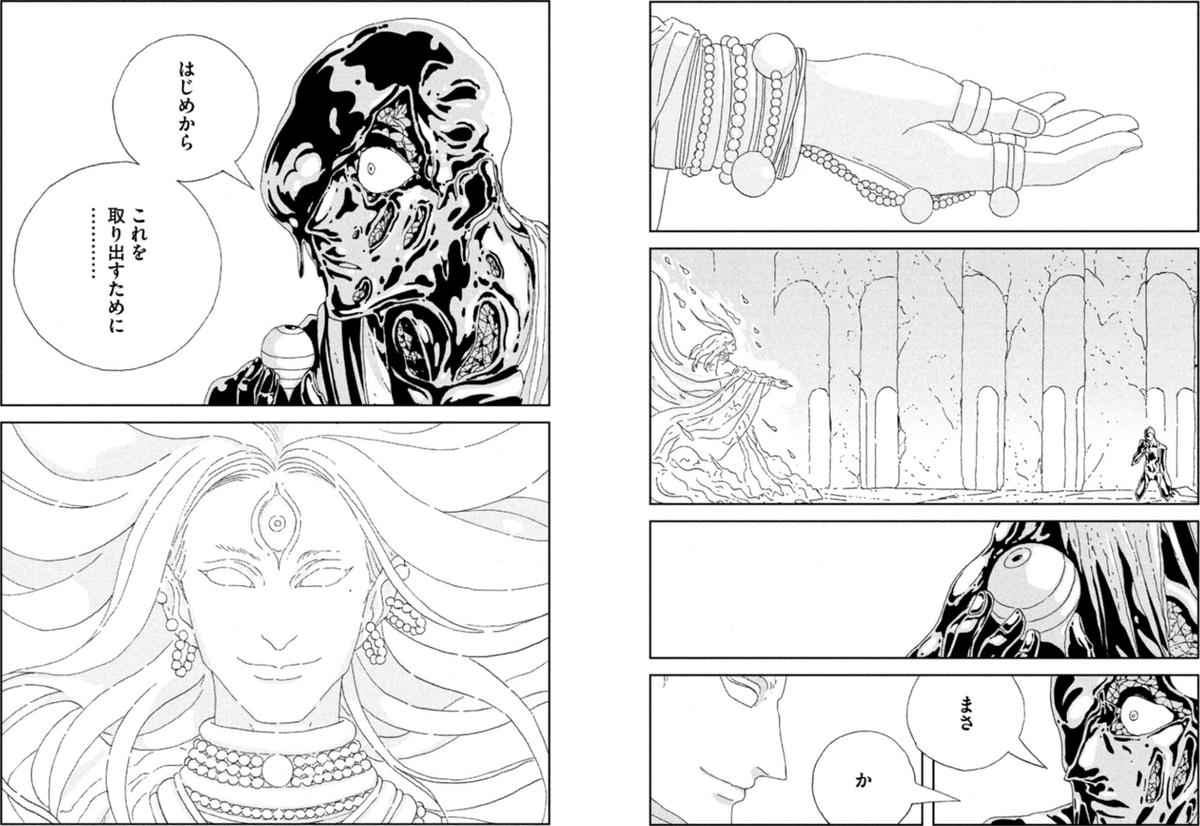

この物語は98話で一つのクライマックスを迎えます。先ほども書いたようにフォス(フォスと呼ばれていたもの)が祈りによって三族を無へと導きます。

前述のように『宝石の国』は108話で完結なので、このあと約10話ほど、エピローグのような話が続きます。フォスと兄機、それから石ころたちの静かな話です。

石ころは宝石と違って美しくもなく煌びやかでもなく、人間のような役割も競争意識もありません。ただそこに、まさに「石ころのように」存在しています。ただしフォスと会話はできるので、自我のようなものはあるようです。

人間を内包した存在すべてを消滅させたフォスは、最後の仕事として自分自身ごと星を消滅させる(星の消滅に立ち会う)という選択をします。兄機や石ころたちには止められますが、フォスはその「仕事」をまっとうする決意をします。

『宝石の国』は感覚的な話のように見えて、あらためてこうしてみると言葉による説明がきちんとなされていることがわかります。こんなに親切なセリフもありません。

脱出した兄機は一瞬フォスの元に舞い戻り、フォスの中から「人間の要素を含まない部分の宝石」を連れていきます。石ころたちはそれを「一番小さな弟」として大事にします。

フォスはかつての宝石たちの中でも「一番小さな弟」として存在していました。ここで物語のひとつの円環が綺麗に閉じることになります。

フォスは「最後の仕事」をまっとうし、満足して消滅していきます。思えば「博物誌の編纂」だったフォスの仕事は、最終的には「金剛先生に代わってすべての人間を消滅させること」まで引き上げられたことになります。

つまり『宝石の国』は「人間が終わり、次の存在による世界が始まる」という部分を描いた作品なわけで、そのスケールと世界観には圧倒されます。

ほとんど漫画作品を描いたことのなかったはずの人の初長編がこれ、という事実には本当に恐れ入りますが、思えばそのような作品は最近増えている気がします。諫山創先生の『進撃の巨人』や吾峠呼世晴先生の『鬼滅の刃』もそうですし、幸村誠先生の『プラネテス』も該当すると思います。あと未完ですが三浦健太郎先生の『ベルセルク』もそうですね。

終わりに

これで長きにわたった『宝石の国』考察エントリシリーズを終わりにしたいと思います。ですが、このエントリの序盤でも触れたように、この物語の「肉」は個性豊かな宝石たちのままならない関係性にあると思っています。数多くの対比関係が出てくるのです。フォスとユーク、フォスとシンシャ、ダイヤとボルツ、ルチルとパパラチア、などなど。

「人間の終わり」が物語の縦軸だとするならば、これらの関係性は横に広がる彩りであり、ディテールです。このディテールがあるからこそ、『宝石の国』はここまで我々の共感を呼び、多くの読者が惹きつけられたと言っていいと思います。

ということで、また気が向いたらその辺についても書ければいいなと夢想しています。

ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!