『宝石の国』考察(前編)

先日、ふとしたご縁で教えてもらった漫画作品『宝石の国』。

最初こそ世界に入っていくのに苦労したものの、作中の「謎」が明らかになるにつれて惹き込まれていきました。作画といい、物語の象徴性の高さといい、好き嫌いはともかくこれは一つの傑作でしょう。

下のPVはアニメのものですが、ここでは原作漫画について言及します。

原作者は市川春子、月刊アフタヌーン連載。

2012年連載開始、コミックスは12巻まで出ており、未完。

Wikipediaはこちら。

「あらすじ」もけっこう詳細です。

作画について

キリコやダリの影響が…とも言われますが、何よりビアズリーを思わせる画風。

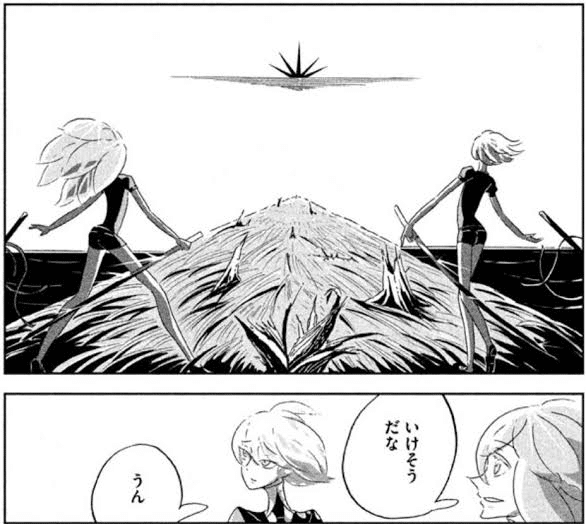

インタビューによると作者の市川春子さんはエディトリアルデザイナーだったそうで、それも納得できるのは一枚絵の完成度が高い。というかタブロー的な完成度を上げようとした描き方をしてますよね。物語の流れるに任せず、構図や余白にこだわった画面構成になっていて、この描き方は内圧が高いんですね。内圧が高いと見る側に少し緊張感が生まれる。一コマの滞留時間が増えて、読み飛ばせなくなりますよね。

主人公である「フォス」をはじめとした宝石たちは、一人称が「僕」や「俺」でありながら見た目の性別的には女性、もっと言えば性的には未分化に見える、つまりユニセックス要素の強いスリムでスレンダーな体型をしています(作者本人曰く「上半身は少年、下半身は少女」)。

余計な描線は極力排除されたような、白っぽくキャラクターの描線が際立つ描き方は、やはりビアズリーを感じさせます。シルエットの使い方はキリコっぽいんですけどね。

世界観について

作者の市川春子先生が仏教系の学校出身ということもあり、この作品にもふんだんに仏教系のモチーフが使用されています。

何しろ金剛先生のルックスは完全に僧侶だし、

宝石たちの「敵」である月からやってくる「月人」たちの姿はほとんど仏像、というか仏。これって当初、仏と僧侶が対立する構図になっていて面白いなと思っていましたが、物語が進むにつれて金剛先生はそのルックス通りに「仏=月人たちのために祈る」という役割を与えられていることがわかってきます。

襲来する月人たちの姿は有名な「阿弥陀如来来迎図」そのままであるので、仏教モチーフといえばあまりにも仏教です。

ついでに言えば、上記以外にも「来迎図」と呼ばれるものは複数あり、そこに描かれる仏の数というのは決まっているそうです。阿弥陀三尊(3人)と25人の菩薩で、合計28人。28というのは、この物語の中に登場する「宝石たち」の数と一致しています。こういう「仏教内で登場する数との符合」はけっこう出てきます。

これは作者の市川春子さんが仏教系の高校を出ていることで、世界観のベースとして仏教がインストールされていることに間違いはないでしょう。インタビューでも「西方極楽浄土は宝石でできている」という『無量寿経』の一説についても触れられています。仏教的な深読みは無限に可能そうですが、そのような考察エントリは検索するとたくさん出てくるのでそちらに任せることとします。

『宝石の国』の世界のルール

登場人物たちは宝石、つまり鉱物であり人間ではない。ゆえに不死です。不死ですが、「月人」との戦闘による身体欠損というのは頻繁に起こります。元のパーツをくっつければ治るんですが、見つからなければ別のもので接合することになる。あるいは復活できない。この辺りの欠損描写の残酷さ、危うさは本作の特徴の一つです。どう見ても人に見える宝石たちが、傷つくのではなく「ひび割れる」。だが「死」は存在しない。ここはこの漫画の厳然たるルールであり、世界観のキモです。

極端に抽象化された世界

『宝石の国』の世界は極端に抽象化された世界です。6回の隕石の衝突により人間が滅びたあとの地球で、その人間の要素が「魂と骨と肉」の3つに分かれ、魂=(月に住む)月人、骨=(陸に住む)宝石、肉=(海中に住む)アドミラビリス族のそれぞれ3種になったという世界で、基本的にはこの3種(3族)がすべての世界です。

物語はそれこそ『新世紀エヴァンゲリオン』の使徒のように、月人が突然「襲来」してくるのを、戦闘訓練を積んだ宝石たちが「殲滅」します。そこにはさながら学校のような気楽さすら横溢するのですが、いずれ月人はただのインベーダーではないこともわかってきます。そこから物語は複雑化し、迫るべき核心が見えてきます。

もっとも愚かなものが扉を開ける

核心に迫るための扉を開けたのは、いちばんの「落ちこぼれ」であるフォス(フォスフォフィライト)であり、彼(彼女?この物語では一人称は女性でも二人称は男性、というルールが機能しているので「彼」とします)の順応性の低さゆえの思考と好奇心、さらには度重なる事故による「変化」で得た力と出合いの偶然によって(特にアドミラビリス族との出合いは大きい)、他の宝石たちとはまったく違うアプローチを行うことになります。敵であったはずの月人とのコミュニケーションを図るのです。

この辺りのシークエンスは「もっとも愚かなものが扉を開け、世界を変える」といった構造になっていてスリリングです。

さらに言えば、愚かであったはずのフォスが数回の変質を経て、もっとも聡明(ラディカルともいう)な存在になっていくのですが。

フォスと指導者エクメアとの対話

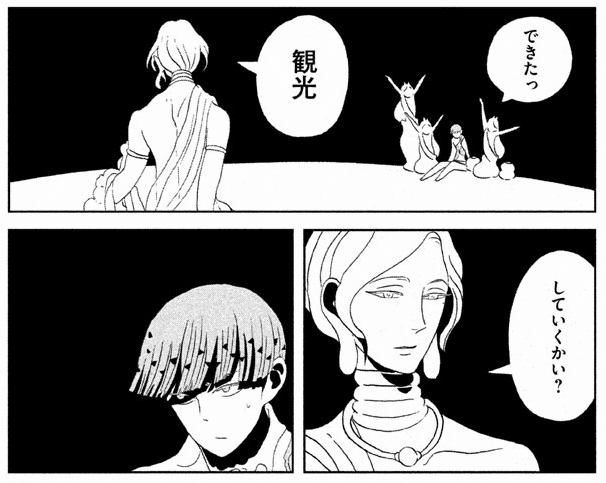

フォスは月に行き、月人の中で「王子」と呼ばれている指導者エクメアと会います。意外にもエクメアはフォスを歓待し、実に率直に自分たちの「本当の目的」についてフォスに話します。

死ねないという「永遠の時間」の中で、人間のような営みを繰り返すことに疲れ果てた月人たちを解放したい、祈りを得て「無」となることをエクメアは望んでいます。この望みはいわゆる「成仏」「涅槃」といった言葉を想起させるものです。幸福になるのではなく「無」になること。あるいは「無」になることこそが幸福。

金剛は人間によって祈りのために作られた機械だったが、ある時期から壊れてしまっていて、祈ることをやめてしまった。当初は月人たちも金剛に穏健に祈りを依頼していたが、一向に叶わぬことで、そのうちに金剛が大切にしている宝石を攫うことで祈りを促すようになっていった。それが物語冒頭で提示される「襲来する月人と宝石たちとの戦闘」だったわけです。

世界の相対化

物語上、ここで起きているのはスリリングな相対化です。殲滅すべき敵だと思っていたら敵には敵に思いや生活があった、というパターンですね。過去の作品でいうと、手塚治虫『海のトリトン』や藤子F不二雄のSF短編『流血鬼』など、枚挙にいとまがありません。

そしてこれは世界の本質でもあります。いわゆる戦争時において、敵国の人間たちを自分と同じ善良な人間だと思っていたら相手に銃を向けることなどできません。なので戦争指導者は敵国の兵士たちは人間ではない、あるいは鬼畜と呼ばれるに足るものであるとするのです。もちろんそれはわかりきった嘘であって、向こうの兵士にも家族がいて、帰りを待つ妻子がいたりするのです。

後編に続きます。中編に続きます。

やぶさかではありません!