#しのログ「活字を、表記すること」【#2】

日頃ライターとして文章を書いていると、活字として読みやすい文章と、発音して読みやすい文章の違いを考えることがあります。

「文字にして読みにくいかどうかわからなくなったら、音にして読むこと」

わたしが、文章を書く上でまず大切にしていることのひとつです。

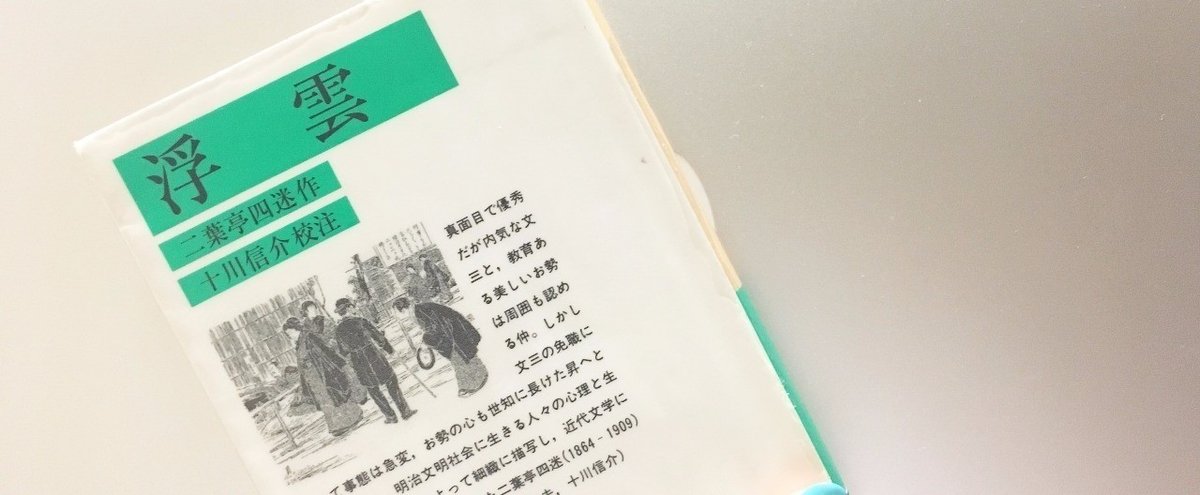

こんな冒頭で始まったのには理由がありますが、今日の1冊は、二葉亭四迷の『浮雲』。高校生のときに名前の由来が「くたばってしめぇ」だと聞いて、心底驚いた二葉亭四迷です。「くたばる」って、そんなに昔の言葉なんだと、日本語の歴史に興味が湧いて仕方がなくなりました。

「文章を書く上で大切にしていること」を話し始めた理由に戻ります。二葉亭四迷の作品を読んで感じたことがあります。段落の読みやすさは感じるものの、文章としての読みやすさは感じられない、不思議な感覚でした。確か、この違和感を「言文一致」というような記憶があります。

「話し言葉」と「書き言葉」を区別しない、「話している言葉をそのまま文字に落とす」。この方法を使っているのが、二葉亭四迷でした。そして、そのためか「」(カギカッコ)や「……」(三点リーダーを二回連続)、「!や?のあとは一字スペース」といった、今でも文章を書く上で基本ルールとされているものが、湧いて出てくるのです。(これが、岩波書店さんの手が加わっていないものだと、信じています。)

読みやすくなっています、確実に。同じ時代を生きていたはずの(昨日読んだ作品、)樋口一葉の『たけくらべ』には無い表記でした。

その一方で、読みやすさを遮るのは片仮名の量と、注釈の量でしょうか。現代人だなぁとしみじみと感じます。片仮名が文章に登場すると条件反射のように身構えるし、たった100年前の作家さんなのに言葉が全然わかりません。

「文三さんがなんとなく覇気がない感じ、お伊勢さんに好意がある、でもなんか叶わない」

60ページにものぼる注釈をひとつずつ紐解く読み方をするまでには、随分と時間がかかりそうでした。今の本音を書き記す感覚で、現代の文章に馴染みすぎた自分の今までを反省するほかありません。さまざまな方の訳を参考にしながら、昨日と同様じっくりと読む作品になりそうです。

ただ、どこか舞台の脚本に似た滑稽さを感じさせました。江戸っ子のような跳ねた文体、連なるカギカッコ……「過去に読んだ脚本にこんな文章あったな」と、どこか懐かしい記憶が蘇ります。

毎日読んでその日にログって体力を使うなと二日目にして実感しています。でも、毎日活字に触れて文章を書くって満たされる生活なんだなと、感じずにはいられません。

明日は、三島由紀夫さんに会いに行きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?