スミソニアン自然史博物館(5)私たちの生活に存在する大切な鉱物

このシリーズも今回で最後です。これまでとは別の切り口から鉱物を見てみましょう。まずはこちらの大きな岩のような…

ライ(Rai)と呼ばれる太平洋に浮かぶラップ島の通貨(石貨)。直径40センチから大きいのは4メートルの高さまであるそうです。

通貨と言っても日常用品で使われるのではなく、大きな買い物(家、カヌー等)やお祝い、依頼事や謝罪のように値段が付けれない時に使われます。つまり気持ちを伝える為の通貨。ラップ島で長く続く人間関係を円滑にする文化、素敵ですね。

ライはヤップ島から約550km離れたパラオ島の石灰石から作られます。切り出した石はカヌーで運ばれるので、嵐に巻き込まれるなど苦労して運搬したライは、小さくても価値が上がります。つまり、ライの価値は大きさではなく状況やどういう人が所有してきたかなどストーリーが価値に影響します。支払い後も大きなライは置いた場所は動かさず、名義だけが変わります。野ざらし(庭に飾られている)状態のライですが、誰も盗まず、名義が誰なのかを村の人々が皆知っているという仕組みです。まさに信用通貨ですね。

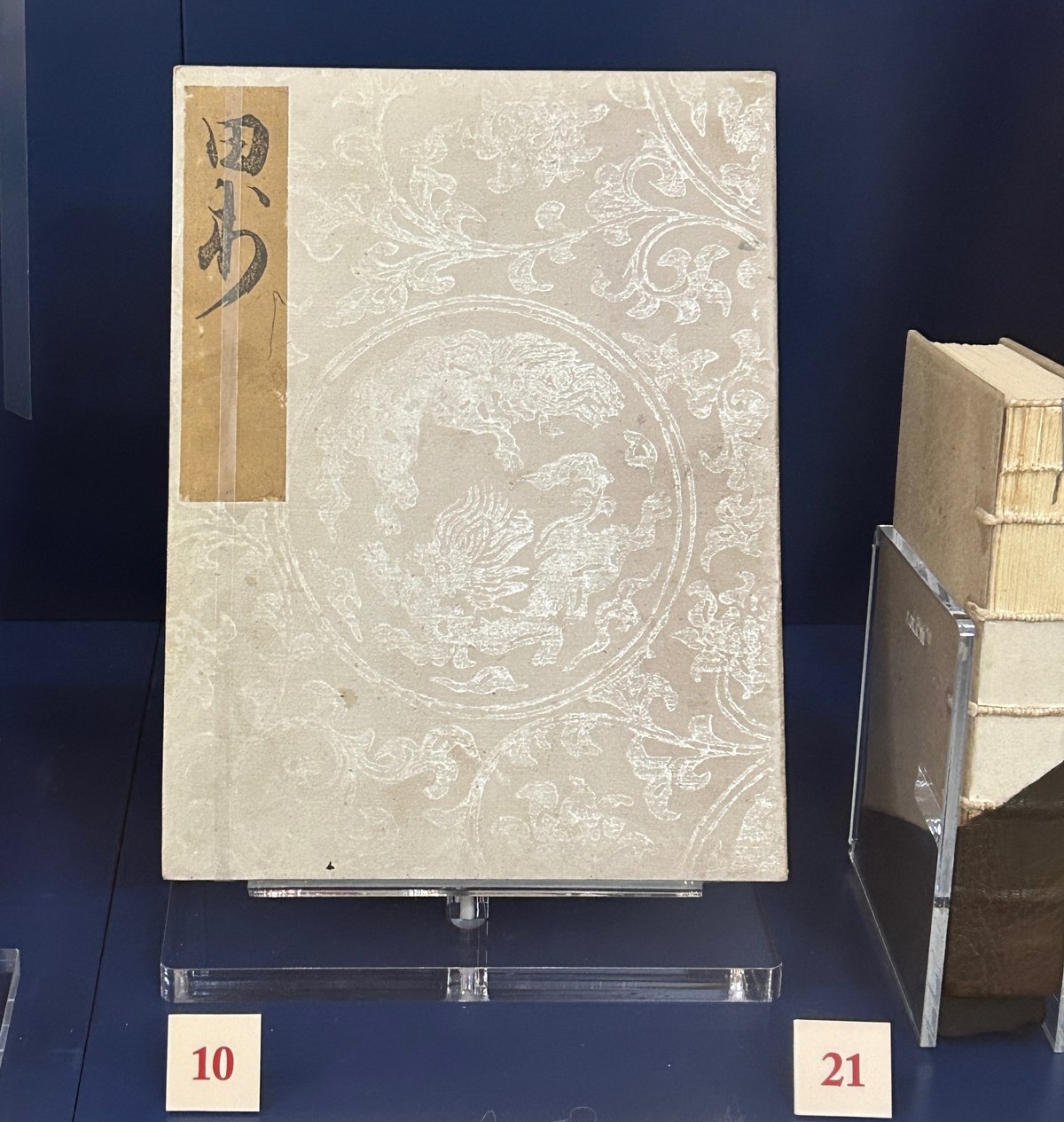

さて、次の鉱物の活用は色を作るです。絵の具やインクなどの色は粘土や植物、昆虫、そして宝石など鉱物から作り出されます。展示されている中に日本の本があったので、思わず見入ってしまいました。

江戸時代の本で、鉛丹(えんたん)という朱色が使われています。これは白鉛を焙煎して朱くするのですが、毒性があることがわかり使用が減少しました。イタリアのポンペイ遺跡でもこの朱色が多く使われ、ポンペイレッドと呼ばれています。

上の表紙に描かれている白い模様は白雲母の粉末を使っています。真珠のような光沢の表紙は品があって芸術的ですね。こちらも江戸時代の本です。

こちらは鉱物ではないのですが、日本の木版印刷です。

木版印刷は中国で始まり日本に伝わりました。当時の日本では硬い桜の木材が使われて、ノミを使って文字や絵が彫られています。とても丁寧で根気のいる作業ですよね。記号のようなアルファベットと違って、曲線のような仮名を反転して掘るのは大変な技…すごっ👏

さて、次の画像に並べられた鉱物は何に使われているでしょう?

それは携帯電話です。

一般的な携帯電話には65個の元素が含まれています。例えば、

手前の黒い塊はルチルです。ルチルは元素チタンを含んでいます。二酸化チタンの結晶の一つでもあり、前回の記事のスターサファイアのアステリズムの説明にも登場しました。そう、あのサファイアの美しい星を作る鉱物です。

硫砒鉄鉱(りゅうひてっこう、arsenopyrite)はヒ素と鉄の硫化鉱物。古くは毒砂(どくしゃ)とも呼ばれました。含まれる元素のヒ素は人間の体内に入るとヒ素中毒を起こします。大正時代、宮崎県高千穂町では採掘した鉱石から亜砒酸を製造する「亜砒焼き」が行われ、その煙で住民に健康被害が起きました。(土呂久公害)

鉱物は私たちに生活には欠かせないものですが、その性質を知らないと身体を脅かすものになるのですね。そしてその鉱物をめぐって人間が不幸になることも…。

私が今住んでいるコンゴ共和国のお隣の国、コンゴ民主共和国の北東部はスズ、タングステン、タンタルというパソコンや携帯電話に必要な鉱物が採掘されます。採掘現場は暴力や不均衡な世界で、鉱物が紛争の火種になっています。興味深い記事を貼っておくので是非ご一読ください。

紛争鉱物、紛争ダイヤモンド、児童労働、環境汚染、正直、アフリカ社会の構造、先進国の傲慢さを考えるとこの問題は永遠に終わらないのではと思うのですが…。

この問題は一つの国の問題ではなく必ず私たちの生活に影響します。私たちはあまりよく知らずに鉱物の恩恵を受けています。だから少しでも問題意識を持っておくことは大事なことではないでしょうか。現地の状況が良い方向に大きく変わらなくても、これ以上悪くならない、少しでも良い方向に向くように…。

20代の頃に聞いた話、「心のポケットに誰もが小さな石を持っていて、問題が起きた時や起こりそうな時にはその小さな石を投げる」一人一人の石は小さいけれど多くの人が投げればそれはいつか壁にも山にもなります。

正直投げる行為はなかなか勇気がいります。多くは問題を見て見ぬふりをしたり、悔しくてもただポケットの石を握りしめることしか出来ない…。だからまずは知ることから始めませんか?

↑こちらの記事も少し古いものですが、似たような状況がまだ世界にはあります。(記事の団体とは何の関係もありません)

さて、スミソニアン自然史博物館にスマホで自撮りする猿の剥製がありました。

一緒にセルフィー😝

これからAIがどんどん進化すると、人間も猿の脳もAIの前では大差なくあるかも…。でもしっかり自分で考えて生きたいですね😌

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?