最強の本棚 | 異世界へのちいさな冒険 panpanyaさん

本が好きだ。

だから、人から本を薦められると嬉しい。

なので、自分でも紹介してみようと思う。

ちょうどnoteでも「推薦図書」のテーマもあるし。

不定期に続けていって

自分的な最強の本棚をこのnoteにつくろうと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1冊目

panpanya さん

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

というわけで…

第一回目から、1冊目と言いつつ

本そのものというより

著者になってしまうのですが…

漫画家のpanpanya先生を紹介します。

僕がいま、一番新刊を楽しみにしている方です。

panpanya先生のなにが素敵なのか。

僕が感じる4つのテーマで

panpanya作品の魅力をお伝えしていこうと思います。

・文学的なこと

・主観的になれること

・異世界に連れていってくれること

・絵の魅力

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1・文学的なこと

いきなり感覚的な表現をしてしまうと

panpanya作品は香が高い、と思うんです。

知的、といっても知識をひけらかすのではなく

品があって聡明な感じ。

知的探究心という方が近いかな。

ほぼ短編が多いのですが

いつも新しい視点を与えてくれます。

いつも目にしていたものについて

そういう解釈もあるのか!

そういう見方もあるのか!だったり

作品自体が新しい挑戦をしているものだったり。

挑戦というところでは

最新刊「グヤバノ・ホリデー」に掲載の

短編「偶然の気配」(見開き2ページで完結)は

もう天才!と思いました。

いくつもの話がまとめられた単行本のタイトルも素敵で

「足摺り水族館」

「蟹に誘われて」

「枕魚」

「動物たち」

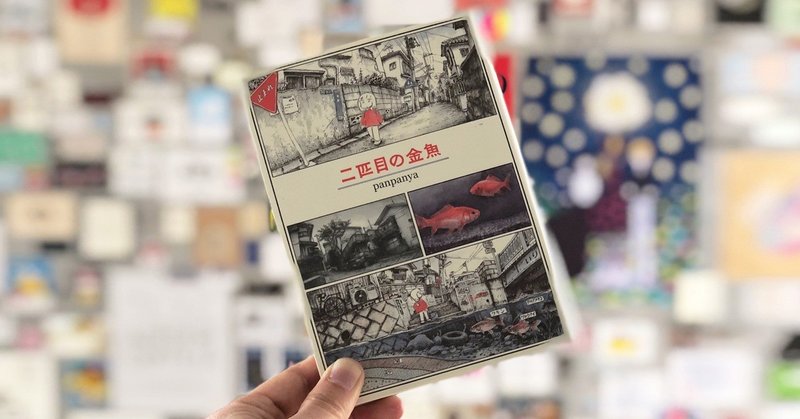

「二匹目の金魚」

ね、文学的でしょう?

装丁も、マンガらしからぬ雰囲気を醸し出していて

カバーをはずしても味わい深い…

作品全体が余韻を持っている、のが魅力だと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2・主観的になれること

「主観的になれる」のは

主人公の主張が強くないからです。

主人公はほとんど、同一の特長を持った人で

小学生だったり中高生くらいだったり

社会人だったりとざまざまですが

みんな名前がありません。

(作品中で名前で呼ばれない)

それぞれ自分の考えや想いは持っているのですが

綿密に描き込まれた背景にくらべて

登場人物は、ゆるやかな線で描かれるのも特長で

とくに、主人公と関わる段になると

ゆるい線で描かれるようになったりします。

普通は身近な存在になるほど重要度が増して

描き込まれそうなものですが、その逆。

身近になるほど、デフォルメされて記号的になっていく。

そこに、自分を投影できる、

誰か(マンガの主人公)の物語ではなく

自分で追体験できる物語になっているのかな、と思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・異世界に連れていってくれること

僕がpanpanya作品の最大の魅力と感じるのが

異世界に連れてってくれること。

まぁ、異世界に行けるマンガはごまんとあるのですが

いきなり異世界からはじまるのじゃなくて

現実のような世界からはじまったのが

いつのまにか少しづつズレていって

気がついたら、違うところにいた…という感覚なんです。

すーっと異世界にいざなわれる、と言いましょうか。

それが少ないページで、でも緩やかにたしかに

スムーズにずれていく。

この現実と異世界のシームレスさが

たまらなく絶妙で

もう麻薬的な感覚で脳が喜んでしまいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・絵の魅力

最後に絵の魅力を。

panpanya作品の世界観をつくる絵。

とくに街中やちょっとした異世界のシーンでは

綿密に描き込まれているコマがあって

それはもう1枚の絵の強さを持っていて

コマで動きを見せていくマンガとして

こんなに描き込んでいいの?と思うこともあります。

でも、その描き込まれた絵で

異世界に連れてってくれるのです。

とくに看板への愛情が深いのか

いろいろな看板が書き込まれているのも魅力で。

看板を探しては読み込んでしまうのも

楽しみのひとつ。

画材や表現もいろいろと挑戦されてるようで

作品によってタッチが変わっていたりするのも

素敵なところ。

その描き込まれた背景と

ゆるく、ぼんやりと、白い登場人物がおりなす

紙面は、独特の世界観があります。

ぜひ、読んでみていただきたい作品です。

まずは、この作品から、とお勧めできればいいのですけど

どの作品も本当に素晴らしくて…

と、ローマの休日のラストシーンのアン王女のような

セリフが出てきます。

タイトルでグッときたものを手にとってみてほしいな、と思います。

ちなみに、僕が初めてpanpanya先生を読んで

とりこになったのはこちらの本でした。

アフリエイトはしていません。

amazonも素敵なサービスだけれど

本一冊を遠いところから運んでもらうと考えると

なんだかもったいない気がして。

もし、気になったら

お近くの本屋さんに注文していただけたら

本屋さんと作家さんの応援になるかな、と

思っています。

いただいたサポートは、これから立ち上げる学びの場のために使わせていただきます。ありがとうございます。i love you.