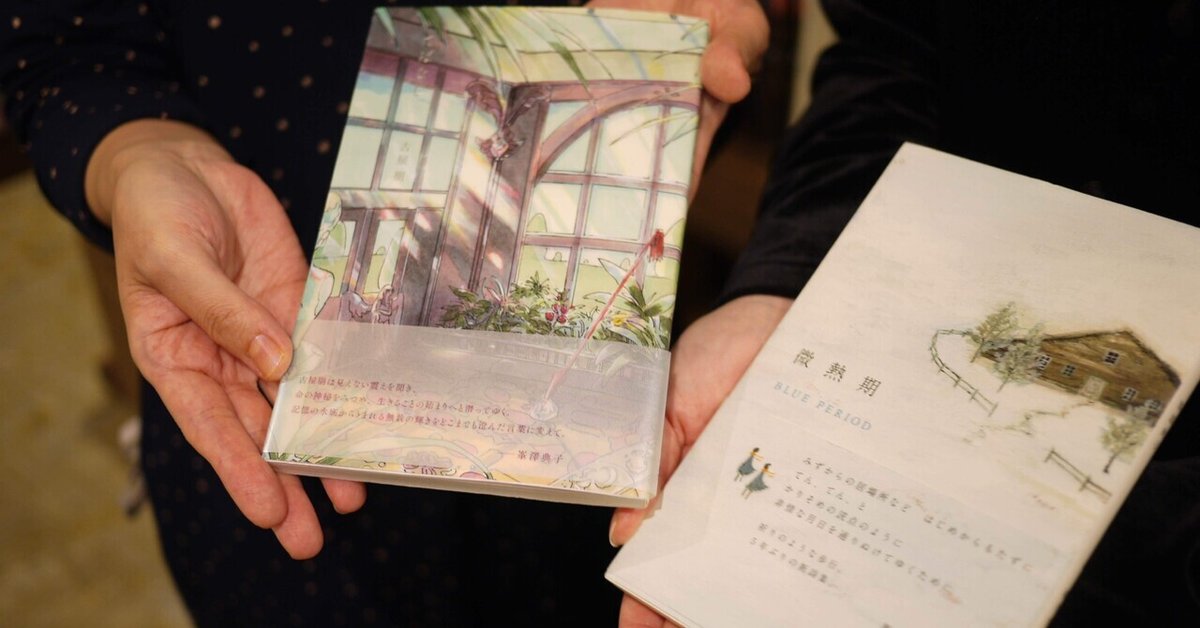

峯澤典子×古屋朋 対談『てばなし』刊行記念 vol.7

言葉をひらく。

峯:好きな石に触れるように、自分の中でずっと変わらないものを追いかけていく。

それは古風なやり方かもしれない。

でも、変わらない、変われないものを見つけることも詩作のヒントかなと。

古:そうですね。

峯:それと、私、古屋さんの散文詩にもとても惹かれるんですよね。言葉の研究をされてきたからか、言葉に無駄がなくて。やわらかいのに、吟味した書き方をされていて。

たとえば、通常は漢字で書かれることが多い単語もあえて平仮名にしていますよね。全部が平仮名だったら逆に目立たないんですけれど、漢字も平仮名もまじりあっている中で突然数行だけが平仮名になっていたり。

そうすると意味として立ち上がってくる前に音が、読んでいるこちらの体の中に入ってきて、その音の連なりに導かれるように言葉が流れていって。読む私もその音の流れに運ばれていく感覚があるんですよ。それで、平仮名を多用した文章って、さっきの水と関係して考えると、水に溶けていくやわらかさがあるんですよね。この平仮名の多用も、意図されているものですか?

古:そうですね。漢字の意味って濃いというか、重いじゃないですか。それで表現できることもたくさんありますし私も表現したいところは使います。でもそうじゃない、その言葉そのものの「音」から言葉の意味を感じてほしいときや、その音を全面に出したいときなどは漢字をひらくことを意識しています。

今まで漢字を多用していた方なんですけど、授業のなかで先生が、平仮名にひらかれることについても仰っていて。漢字の意味にはいろいろな情報があるから、読み手の人にも読み方を限定しちゃっているのではないかとか。その影響はすごくありますね。

峯:たしかに、文字のうえにとどまる時間が平仮名って長くなるというか、読む速度がそこで落ちていく。そこで、くりかえしくりかえし指でなぞるように眺めていると、なぞるからこそ、読むこちらが言葉のまるみに同化しやすくなるというか。不思議な解放感があるんですよね、突然現れる平仮名に。

全部を全部、平仮名で書いちゃうと単調になっちゃうと思うんですけれど、漢字とそのバランスがとてもよくて。

古:けっこう感覚で開いている感じではありますね。心地よい感覚で。

峯:言葉のひらき方がすごく独特で、息継ぎしたり、泳いでいくという感覚につながっていくと思うんですけれど。許されている感じがするんですよね。とどまってしばらく音に浸ってもいいよって言われているように。

古屋さんの平仮名はすごく優しいんですよね。

私、平仮名が意外な場所に現れるのが好きなんですよ。平仮名のつらなりが突然現れると、自分の内面を見ているような感覚に陥って。

古屋さんの平仮名の使い方は意識的なものだとしても、自然に流れている。たぶん瞬発力というか、文字を見たときの瞬時の感覚を大事にしているからかなと思うんです。頭だけで書いた、と感じられる平仮名の詩って、あまり入り込めないんですよね。あざとさがあるというのかな……。

古:はい。

峯:古屋さんの平仮名に惹かれるのは、感覚を信頼して書かれているから。驚きがあるんですよね。たとえば、絵を描いているときに、手が自然と動いてこの色のうえに別の色をのせようという感じで。本当に衝動的に思えるレベルで書かれているから、心惹かれるんだなって。

vol.8「安心して、癒される。」につづく

古屋朋『てばなし』のご購入はコチラから

峯澤典子関連本はコチラから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?