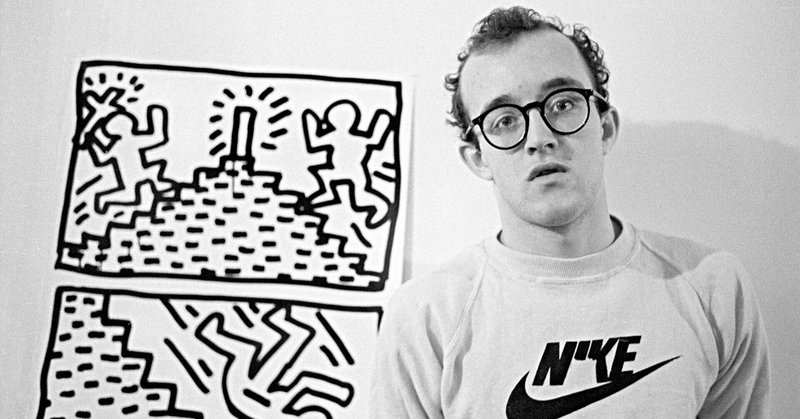

一日、一現代アート。/80年代の鬼才、キース・ヘリング編

さぁ新コーナーですよ。アートの知識はなくても、興味だけは人一倍ある僕が紹介する、「一日、一現代アート」のお時間です。記念すべき初回は、キース・ヘリング編でございます。

キース・ヘリングとは、1958年アメリカはペンシルベニア州で誕生し、1980年代に活躍したアメリカ出身のポップ・アーティストである。地下鉄の駅にある黒板に、勝手に絵を描くという「サブウェイ・ドローイング」で名を馳せ、次々と展覧会への出品をこなす。しかし、1988年にはエイズに感染し、翌々年の1990年に帰らぬ人となった。一見、ポップではあるが、背後には政治色や宗教色が強いメッセージを持つという、予想を裏切る画風が特徴的である。

キース・ヘリングの絵はかなり独特だ。だからこそ、一度見るともう忘れない。それはアートにとって、肯定的な評価だろうか?と思う。

「印象的である」ということに念頭を置いているか否かで、それがアーティストにとってどういう評価になるのかということは変わってくるとは思うが、キース・ヘリングにとっては、それは肯定的な評価ではないだろうか。

今回取り上げるのは、キース・ヘリングの『イコンズ』という5枚の作品からなるシリーズの一つ、『ラディアント・ベイビー』(1990)というものでございます。

ところで、キース・ヘリングのこういったポップでシンプルな作品を見ると、いつも母親のこの言葉を思い出す。

「こんなの誰でも書けるやんけ!

あんたも書きなさいよ!」

これはまぁ、なんとも厳しい評価である。断っておくと僕の母親はアートに精通しているわけでは全然ないし、そもそもこんなの冗談である。というか、なぜ僕に描かせようとするのか。自分で描けぇや!

ただ、アートに興味がある(まぁ興味しかないんだけど)僕からしても、「いや…これはなぁ…(笑)」と思って"いた"。そう、そんな日は今日で終わりである。

僕を含めたこの世の多くの人々は、"良い"アートを「完成にかける労力」だとか「テクニック」だとか「話題性」だとか、そういう尺度でとらえがちである。だからめちゃくちゃ緻密で細かい画風で知られる『モナリザ』のことは褒めて、キース・ヘリングのことはバカにする。そういうことなのではないか?と思うのだ。さらに、僕ら一般人は「美術」と聞いて、やはり中世の作品を想起する。上で挙げた項目を満たすような作品だ。

ただ、言ってしまえば、そういう「テクニック」や「壮大さ」なんかに重点を置かずに、自分なりの方法で社会的なメッセージを伝えようと奮闘したのが、現代アートだと僕は思うので、ダヴィンチとキース・ヘリングを比較してもしょうがないのだ。ちなみになぜヘリングはこういう画風かというと、アンディ・ウォーホルの大衆性と、デュビュッフェの線でのドローイングの影響を…などと語っていては永遠に本題に行けないので、割愛。

では、愚痴もそのへんにして、ヘリングの『ラディアント・ベイビー』に話を戻そう。この作品は名前の通り、ラディアントなベイビーだ。ベイビーはまだしも、ラディアントというのは、日本語で「輝く」という意味。つまり、「輝く赤ん坊」ということになる。どういうこっちゃ?

ヘリングにとって、「赤ん坊」とは「人間存在における、最も純粋でポジティブな経験」であった。つまり、無邪気さの究極の象徴だったわけだ。

ただ、この赤ん坊は他の作品でも登場するものの、それぞれの絵の中でその赤ん坊は、核爆弾のきのこ雲の中や、UFOでの拉致など、考えうる様々な状況でも最悪のものに陥っている。(ここまでの出典)

この赤ん坊のモチーフはヘリングが80年代に頻繁に用いたモチーフだ。世界はまだ冷戦真っただ中。どんな明日が待っているかわからない世界で、ヘリングは自らの方法で、世界に疑問を投げかけた。「未来の子供たちのために、本当にこのままでいいのか?」と。

僕のオカンのように、「キース・ヘリング?俺でも描けるわ!」と豪語されていた皆さま、彼のメッセージはその単純な画風によって、ポップになり、一般の僕らにも届きやすくなっているということに、気づいていただけたでしょうか?

うーん、深い。深いぞ、現代アート。また明日。

小金持ちの皆さん!恵んで恵んで!