「福島を忘れない」孤高の研究者 放射線を測り続ける小豆川勝見インタビュー

原子力災害から11年が経ち、私たちの日常の中でこの事故のことが語られることは少なくなりました。

世田谷こども守る会では2011年以来、「福島を忘れない」を合言葉に、毎年クリスマスの時期に募金活動「サンタプロジェクトfor福島キッズ」を続けてきましたが、今年はあらためて事故を見つめ直し、福島の復興と子どもたちの教育のために尽力する放射線測定の研究者、小豆川勝見東大助教の活動に寄付をします。

東京大学駒場キャンパスがイチョウの絨毯で輝く11月、小豆川勝見助教を訪ね、ご自身の研究と、福島の現状を聞きました。

「サンタプロジェクトfor福島キッズ」とは

世田谷こども守る会のクリスマス募金。地域の協力を得て、これまでに1,249万9,625円を集め、福島県の養護施設や一人親家庭の支援団体、世田谷区の保養団体に寄付をしてきました。2022年は放射線測定の研究者、小豆川勝見東大助教の活動を支援し、この募金を福島と福島の子どもたちの未来につなげます。募金はこちらから。

小豆川先生って、どんな人?

ーー原発事故以降、小豆川先生は福島に通われています。先生は、どういう科学者なのですか?

小豆川:私は今東大で助教をして12年目なんですが、放射線の測定をやっています。主に福島第一原子力発電所の周辺の放射線量を測るという研究をしています。

元々は東海村の原子力研究をしていました。放射線を測ることは同じですが、事故以降は、どこにどれだけの放射性物質が飛んでしまったのかを明らかにするために、ほぼ現地で調査を続けているということです。

ーー今、一番重点をおいていらっしゃる調査は?

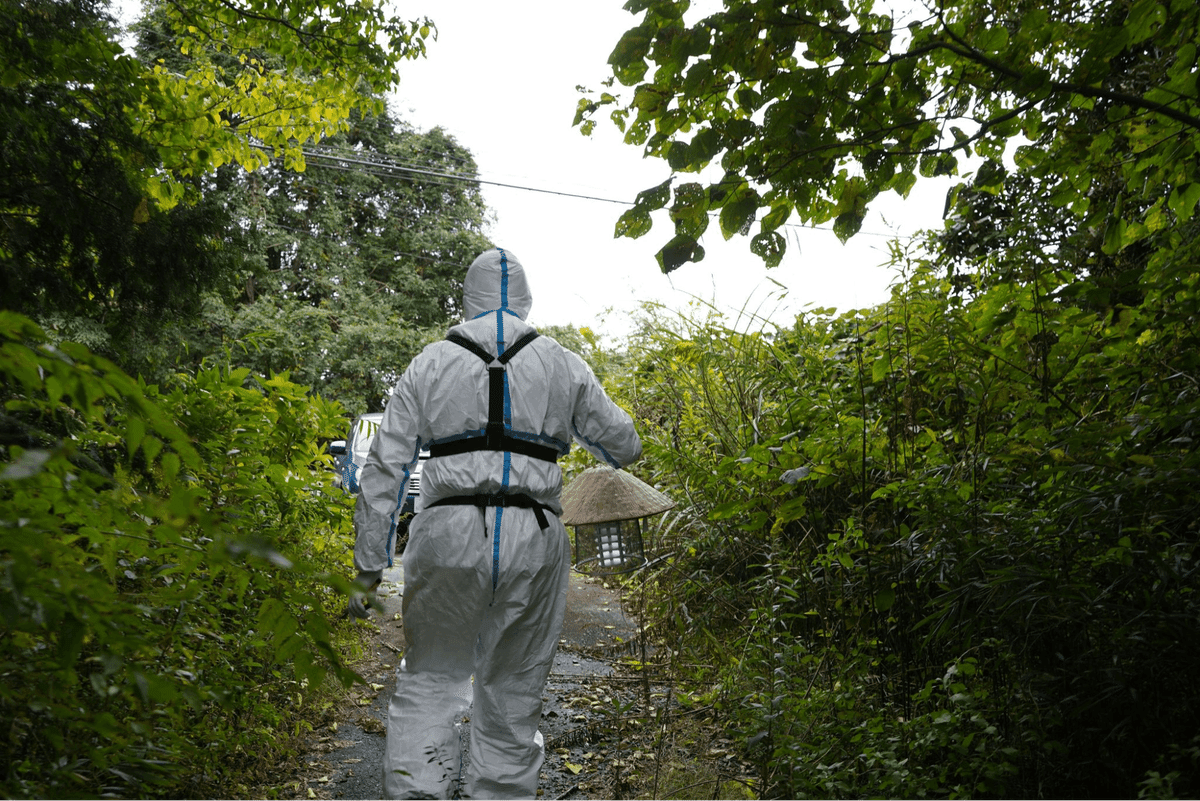

小豆川:私が一番関心があり、やらなければいけないことは、帰還困難区域の測定です。

今、どんどん解除している途中なんです。最近も特定復興再生拠点という帰還困難区域の一部を解除して、皆さん帰ってきていいですよと言ったものの、実はきちんと除染が行われているわけではなく、ところどころに非常に高い放射線量があります。

よくないのは、その状態があまり知られていないことです。ですから、これから解除される場所の土や作物や水を測定し、情報をきちんと示しておくことが大事だと思っています。

加えて、来年の春には処理水というものが海に放出されることになるので、その前後のお魚の様子も詳しく見ていかなければいけませんから、船を出して原発沖の水・魚などの測定もしています。

放射性物質は、動く

ーーこれまでの汚染調査から、見えてきた傾向はありますか?

小豆川:放射性物質の扱いは本当に厄介だ、というのが正直な感想です。一回除染をしても、雨風が吹くとまた溜まってしまったり、どこかにいってしまったり、放射性物質は移動するのです。場所によって流れ具合も違い、なだらかな所ではじわじわ動きますし、きつい谷では一気に流れ込む。

ところが行政上のルールでは、一回除染したらそこはもう、除染済みとなる。住民の方からすれば、除染されたと言われて帰ってきたのに、まだ線量が高いじゃないか、となるわけです。つまり、時間をおいて何度も測らなくてはいけない。しつこいくらい細かく、丁寧に数値を積み上げることで予想を立てられるし、ようやくものが言えると思うんですね。

情報がないに等しい

「空白地帯」を測る理由

ーー政府は、徐々に帰還困難区域での避難指示を解除し、2030年までには全地域で住民の帰還を目指しています。現状を教えてください。

小豆川:例えば、原発を抱えた大熊町。環境省は解除するエリアで3万点ほど測りました。3万点と聞くととても多いように聞こえますよね。しかし面積で見ると1万平米、テニスコート38面につき1ヶ所測っただけです。

本当は一軒一軒、こうなっています、台風の後はこうなります、この畑は将来こうなるでしょうと状況を説明しないと住民の方だって納得しないし、判断に困るじゃないですか。だからもっと細かく測らなくてはいけない。自分だったら、1日で数万点、国の測定値の100倍どころではないメッシュを取れるはずです。住民の方には何の罪もないわけですから、せめてそれくらいはしようや!と思います。

研究者の使命は、国が大きな政策を決める上での重要なデータを出していくこと。真実に対してどれほど近づけるかが、我々研究者がやることですから。

ーー実際の測定現場のご苦労は? 入りにくいエリアとか、危ない目に遭うとか。あと住民の方がどのようにそれを受け止めているのか、その辺はどうですか?

小豆川:帰還困難区域とは、要するに人間が管理していないので、イノシシが突っ込んでくることもありますし、急に崖になっていたり、それはもう気をつけてやるだけです。それがまず物理的な危険性。

対「ひと」となると、これはもう話は別で「どれだけ寄り添えるか」です。何ベクレルですと伝えるだけではなく、「去年はいくつでした。今年はいくつでした。来年はこうなるでしょう」というように文脈を持ってお話をしないと、目の前に数値を突きつけられただけでは納得しないことも多いし、わからないことがいっぱいありますよね。

ーー皆さん、どういう反応ですか?

小豆川:うーん…帰還困難区域に帰ってきた人たちの割合ってどれぐらいだと思いますか? 解除されましたよ、帰っていいですと言われて帰ってくる人たちは1割もいません。正直言うと、ほとんどいないのです。

逆にいうと帰ってくるということは、相当の思い入れがあったり、あるいは、自分で何とかしたいというエネルギッシュな方のどちらかなんですよ。だから比較的まだお話がしやすいんです。

私は住民に帰ってきてほしいから測定をしているのではありません。情報がないに等しい「空白地帯」があるから嫌なんです。

住民の方からも「自分はもう歳だし、子どもたちがここに来ることはないからもういいんだ」と、半分諦めみたいな言葉が出てしまうのが非常に悲しい。

ーー国が示す根拠が科学的ではないという声もあります。

小豆川:もちろん多少の意図はあると思います。例えば、避難指示解除の基準は3.8マイクロシーベルト/時ですが、環境省が出してきた数値をみると3.78、3.79、3.78。あー!と思いますよ。だって一歩となりで測ってみたら3.8を超えるのに、国は「我々が定点で測っている所では基準値を超えていません」と言うわけです。

そうではないですよね、科学は。あなたは定点で暮らしているんですか?と。そうではなく、敷地の中で暮らして、畑に出て、道を往復するわけでしょう。やっぱりそこを丁寧に押さえていかないと。そのためには膨大な測定点が必要です。

日本には有能な人材がいて技術もある。膨大な測定点でも一瞬で測ろうと思えば測れる技術立国のはずです。ドローンもOKになったじゃない。キックスケーターもOKになったじゃない。何故、線量計は駄目なのか? 国がやらないんだったら、じゃあ私たち研究者がやりますよという話です。

海への放出の数値的根拠は?

なぜクロスチェックをしないのか。

トリチウムを含む処理水のタンクはすでに1000基を超え、今でも1日500トンの処理水が発生しています。2023年から始まる処理水の海への放出と、周辺の地下水について聞きました。

ーー原発周辺の大きな問題は、水との戦いですよね? 小豆川先生は処理水は測れるのですか?

小豆川:処理水そのものは測れないです。

ーー遮水壁・凍土壁をつくったとか、汲み取っているとニュースで聞きますが、どうなんですか?

小豆川:原発周辺は地下水がものすごく多くて、完全にコントロールすることはできません。どうなるのか分からない、というのが正直なところです。唯一分かることは、ALPSという汚染水を処理する施設が常時フルスペックで頑張れば、結構いい装置だということです。

問題は、それがきちんと動いているのかを外部の人間が確認できないことです。入ってくる水や出ていく水を繰り返し第三者が測り、ああ、あそこがクロスチェックしているなら間違いないよね、となって初めて次の議論にいけるのであって、それをしないまま進めようとするから色々と対立が起きるんです。

しかも、海です。海への放出となると、太平洋諸国の懸念は大きい。だとしたらやっぱり丁寧にやるべきです。放出してよいかどうか、気持ちじゃなくて大元の数値は確かなのか、と。せっかく色々な国際機関も協力すると言ってくれて、時間も十二分にあったのに、クロスチェックができていないことが、測定者として気に入らないところです。

ーー地下水・畑・海…気の遠くなるような調査は、いつまで続くのでしょう。

小豆川:いつまででしょう…ゆっくりやっていては、どんどん問題が先送りになるので、それを早くするのが私たちの仕事です。効率のよい装置を作って、速く正確に測る方法を導入して、地域を回復させるのが我々の使命です。

もちろん最終的には、原発の廃炉まで持っていかなくてはいけない。そこでも私たちの情報が役に立てたらいいし、考えたくもないですけども、もし世界のどこかで再び核災害が起きた時は、きっと役に立つこともある。だから我々の情報を誰もが参照できるように論文を書き、次の世代や、その次の世代が参照できるよう残しておかなければと思っています。

ずさんな管理の現状に

科学者として対峙する

ーー先生が原子力の分野で「測定」にこだわるその思いは、どこからくるのでしょう? 測定とは、地道で地味で、細かい作業を淡々とやり続け、データを蓄積する大変な研究です。

小豆川:私は粗忽な人間でして、買い物行ったのに何買うんだっけと、ぽやーんとスーパーの前に立ってたりとか、真っ裸になってお風呂に入るつもりなのに冷蔵庫開けたりとかもしょっちゅうで、もう全然ポンコツ(笑)。

放射性物質の管理も、他の人から比べると粗忽な方です。2011年の事故前、原子炉の中で仕事をしていた時は、放射性物質の管理をもっとしっかりしろ、絶対に漏らすなと何度も怒られてきました。

でも、原発事故後の国がやってること、というか、放射性物質の扱われ方といったら、それをはるかに超える粗忽っぷりです。

あれほど厳しく管理していたのものが、なぜ、事故が起きたら仕方がない、ここにあってもいいよとなるのか、不思議で仕方がない。

たとえるなら、我々は燃えるゴミの中にビンは入れませんよね。しかし国は、燃えるゴミにビンもカンも入れるどころか、その何百倍もまずいことをやっている、というイメージです。

それなら、せめて測りましょうよ、と思うわけです。私はかつて、原子炉というものは安全で壊れない、我々の明るい未来を作ってくれると信じていました。だからこそ、せめて測定しないと後世の人に示しがつかないという思いでやっています。

「時間がかかる」から

子どもたちに伝える。教える。

小豆川先生は福島県の依頼で、子どもたちに放射線授業をおこなっています。訪問した学校は70校以上、授業を受けた児童生徒は延べ1万2,000人に上ります。

ーー小豆川先生は、なぜ、子どもたちの教育にも関わるのですか?

小豆川:実は、事故当時は大人を相手に話をしていたのですが、3年後ぐらいから、反応が変わってきました。そもそも私の話は、「ベクレルとは1秒間に壊れる電子の数ですよ」「測定とは何か」という教科書的な話で、右も左もない話です。それなのに、「いや、私はベクレルは気に入らない」と、とくに年配の方々に言われるようになりました。科学ではなく、こうあってほしいという気持ちをベースにお話をされる方が増えてきて、そこを変えるのは相当大変だ、もう無理だなと感じました。

ーー放射能の話題に対するアレルギーが強くなったということですか?

小豆川:その逆で、「原発は再稼働するべき」という方が、私の話をすごく嫌がるんです。どこにどれだけあるかなんて関係ない、今こそ日本が国力を持ち直すべきだ、だからベクレルの定義も聞きたくない、と。だとしたら、もう次の世代の人たちに教えて、議論をしてもらう環境を作った方がよほど効率的で生産的だなと、伝える対象を小中高生にシフトしました。

ーーこれまでにどれくらいの子どもたちに関わってますか?

約1万2,000人くらいですね。 学校数でいうと、延べ70校ぐらいです。来週もまた違うところに行きますよ。ほとんどが福島県です。

ーー福島県からの依頼ということですが、県は、そうした教育が必要だと考えているのですか?

小豆川:いや、私に渋々オファーを出してるのかもしれませんけど(笑)とにかく小学生たちにお話をする人が少ないようです。小中学校の先生方自身もあまり放射線の授業を受けてきていないので仕方がないですが。

ーー子どもたちの反応は?

小豆川:イデオロギーの話ではなく理科の実験なので、子どもは「なんだなんだ?」って、面白がってくれています。興味を持ってもらうこと、これが一番大事ですが、そこについては十分達成できてると思います。

あと、彼らに宿題を出しているのは、おうちに帰ってセシウムの話をしてもらうということ。これにより二次的な波及効果を狙っています。いつ花開くかはこれからですが、少なくとも話をしないことには始まらないので、どんどん種を播いていこうと思っています。

ーー急がば回れではないけど、結局は子どもたちにはなしをすることが早い、ということですか?

小豆川:廃炉にも相当時間がかかるし、帰還困難区域の解除にも時間がかかります。子どもたちに種播きするのが「早い」と言えるほど、この事故は長引くということです。もし明日片付くんだったら、こんなことしません。

未来に必要なのは、

「ドラちゃん的発想のできる若い力」

ーー11年経っても、いまだに日本は原子力非常事態宣言下にある…

小豆川:はい。あんなに大事故があった割には、被害は奇跡的に少なかったと思います。放射性物質の放出量はごくごく限られたし、当時の作業員の方が頑張ってくれたからなのか、そこはわかりませんが、運がよかったと思っています。

でも、日本最大級レベルの原子炉が壊れてるので、片付けるのにはめちゃめちゃ時間がかかる、というか、どう片付けていいのかわからなくて模索している状態です。一番恐ろしいのはもう1回、廃炉の途中で事故が起きてしまうこと。確率としてはすごく低いとは思いますけれども、原子炉の中身がどうなってるかわからない以上、慎重に慎重を期さなければなりません。

ーー子どもたちに何を期待しますか。

小豆川:人を多く育てないといけません。とにかく新しいアイデアが欲しい。マンパワーより、アイディアです。どうやったら原発を効率よく片付けられるか、従来のアイディアを使って、水で埋めようか?風で乾かそうか?色々検討していますが、もっと効率のいい、ドラえもん的な発想が必要で、そのためには子どもたちの若い力が絶対必要だと思っています。

研究費はカツカツ

助成金は測定装置購入でチャラ

ーー海外に比べて、日本の研究費は少ないのですか?

小豆川:私の場合、大学からもらえる研究資金は年間30万円ぐらい。助教クラスで30万です。

ーー年に30万!? 1か月3万円もありませんが…

小豆川:はい、光熱費だけで終わっちゃいます。要するにゼロ。息をするのにゼロ円です! あとは自分でどれだけ研究資金を稼げるかにかかっています。

どうするかというと、助成金を申請して、通れば予算がくる。予算がきたら報告書を書く、その繰り返しです。しかしネックは大学の業務に追われて研究に十分な時間がとれないことです。研究ができなければ、研究費も獲得できません。

幸い、今年は少し研究費が取れて、5年間で1700万円を獲得しましたが、測定用の装置を一台買っただけでほぼ終わりました。あとは削れるところを削るしかありません。例えば福島の往復費は高速道路を使わないとか、自腹を切るとか。あとは防護服をいただけたら「わーい!」となるとか。本当にカツカツで回している状況です。

科学者として、伝えたいこと

ーー事故から11年経ち、コロナとか戦争とか、いろいろなものが次々出てきて、福島はもう大丈夫なんじゃないの? と、忘れ去られているという感覚ありますよね。

小豆川:今回、ウクライナのニュースで「核」という言葉が出てきた瞬間、皆さん一度は福島原発のことを思い出したと思うんですね。核っていうことばは、皆さんを、不安にさせる一言なはずです。

ただ多くの方は、核爆弾と原発の事故ってどう違うのか、違いを語れる人はあまりいません。あらためて「核」とはどういうことに使うのか、どういったエネルギーを持っているのか、どういう事故が起きて、その後どうなるのかということをもっと知ってもいいじゃないか、と思うのです。

嫌な話ですよ、ものすごく。嫌な話だけど、話しましょうよ。原爆を2発落とされたわけですし、もう少し知ってもいいんじゃないかと思います。

福島の景色は、行くたびに違います。色々な工事が始まり、いろんな施策が通って、建物は新しくなる。でも、人はいない。そしてそこには、放射性物質がある。このギャップをどう捉えたらいいのか。このギャップは現地に行けばとても心に残ります。そしてこれをわかっている人は、ごく限られています。

あの場所には何兆円もお金を入れていて、これから何十年も続くのに、なぜ知られてないんだ! だから私はあそこから、ここが現場ですよ、と授業をしたり、マスコミの人を入れて現場を案内したりしています。皆さんにも、少しでも放射線の話をしていただけるとありがたいです。社会の関心がないというのが、一番つらいですから。それが我々にとって一番の後押しになります。

お預かりした募金の全額は、東京大学を通じて小豆川勝見助教への寄付となります。募金はこちら HPより、クレジット決済とお振込みができます。2023年12月26日まで。どうぞお心をお寄せください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?