満州事変勃発以来、世界の批難を浴びつつこの傲慢な態度。今のどこかと似てないか

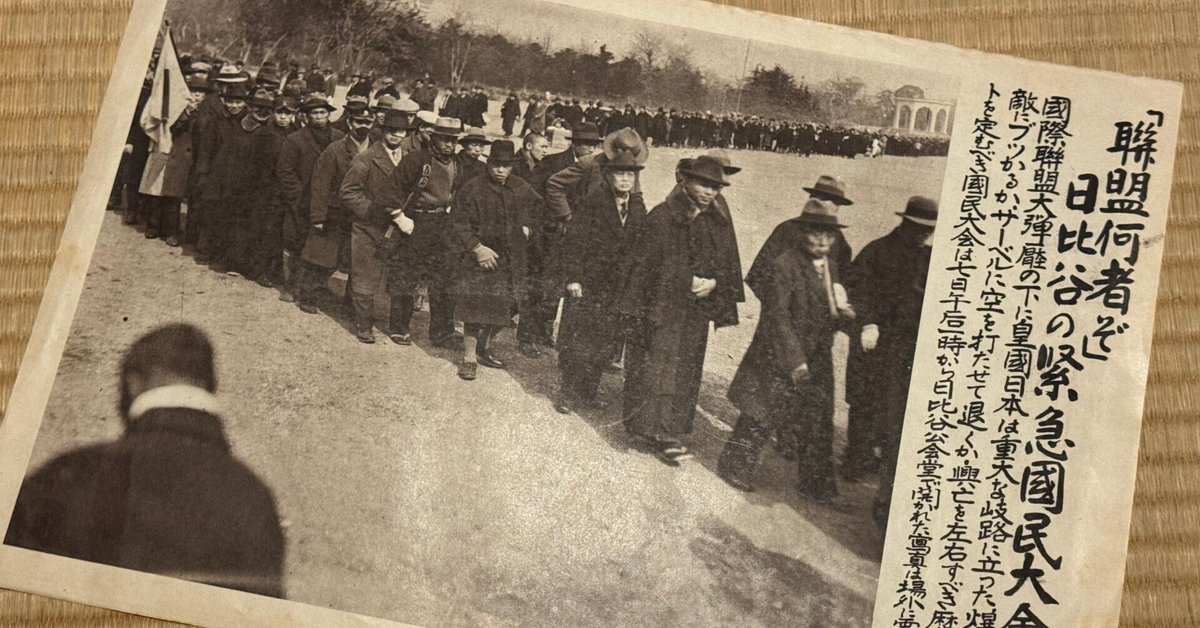

表題写真は、発行者は不明ですが、国際連盟がリットン報告書の審議を受けて採否を決める総会直前の1933(昭和8)年2月7日、日比谷公園にて行われた「国民緊急大会」の様子です。「連盟何者ぞ」という、傲慢な雰囲気、日本の当然の権利を取り上げようとしているという思考に陥った大日本帝国の姿でした。

下写真は、不戦条約の締結、効力発生を伝える1929(昭和4)年7月25日発行の東京日日新聞夕刊で、幣原喜重郎外相の祝電も載っています。領土拡大のための戦争を否定し、戦争当事国への物資供給など制裁も決めたもので、日本も加盟していました。

しかし、1931(昭和6)年9月18日、遼東半島の関東州と南満州鉄道及び駅周辺の居留地などの警備のために置かれていた大日本帝国陸軍の関東軍は、南満州鉄道を自らちょっと爆破し(柳条湖事件)、当時満州を統括していた張学良軍、つまり中国軍によって爆破されたとして戦闘を開始。あくまで「自衛のため」と称して戦線を満州全土に拡大しようとします。

政府も天皇も、不拡大を陸軍大臣に要請しますが、現地軍はおかまいなし。(わずかにいる)日本人の保護、橋梁修理を邪魔された、など、都度、言い訳をしながら「自衛の戦闘」を続けるのです。例えば下写真。あくまで偵察していたところを攻撃されたので爆撃したという報道ですが、実際は最初から爆撃を目的とし、戦線を拡大させたかったというのが本音で、真田紐で偵察機に爆弾を括り付けて出撃しています。

この爆撃は国際連盟理事会で、日本が武力の威嚇で中国を屈服させようとしているものと受け止められ、日本が11月16日までに撤兵を完了させるという決議案が提出されます。結果は賛成13対反対1(反対は常任理事国の日本)となり、全会一致とならなかったため決議に至らなかったものの、日本の行動が道義的、政治的に国際的に認められないことを進めていることを表しました。

もちろん、日本軍はその後も「自衛の戦闘」を続け、満州の遼寧、吉林、黒竜江3省を制圧下においてしまいます。

これに対して、国際連盟は中国の提訴を受け、戦闘の停止と軍の後退を再三求めます。が、もちろん聞くはずありません。政府も当初の不拡大方針から、次第に関東軍への追認姿勢を強めていきます。

これには、既に新聞が盛り上げてしまった世論と、日清日ロの戦役で満州の権益は日本のものという思考が大きく影響していました。そして1932(昭和7)年1月3日、満州を統括していた張学良が退却した錦州を占領します。アメリカは特に強硬に、中国の主権を護る九か国条約に反するなどと反対しましたが、天皇はとうとう、関東軍にそれまでの奮闘を喜ぶとする勅語を出し、謀略に始まった一連の動きを認めてしまいました。

そして3月、これも謀略で引き起こした第一次上海事変のさなか、満州国が建国されます。これも中国側は認められないと反発。日本の提案でリットン調査団が編成され、満州で何が起きているか、満州国は民衆の運動によって建国されたのか、などが調査されます。

しかし、リットン調査団の報告書が公開される前に、日本は満州国を国として承認する「日満議定書」を結びます。満州国が日本の従来の権益を認めること、日本と満州の共同防衛のため日本軍を駐屯させることを認めていて、日本は満鉄周辺と駅周辺に限られていた軍事行動を、満州国内全域で起こせる権利を得まいした。他国の軍隊が自由にふるまえるということは、その国に従わざるを得ないこと、反発すれば抑え込まれることを意味します。軍の駐留とは、それほど重い意味があります。また、さまざまな秘密協定も結ばれ、満州国は日本の植民地同様の傀儡国家になっていきます。

急いだのは、リットン報告書の中身が日本に不利な内容とみられたことからでした。そして、あくまでそれは誤解であるとする強硬な立場を日本政府は貫きます。もはや天皇が認めてしまった満州占領を政府が否定することは不可能となり、強硬外交を展開する以外になくなっていました。

リットン報告書は1932(昭和7)年10月2日に公表され、結論部分では、満州国は住民の自発的な運動による独立ではないとしながらも、日本の特別な立場を認め、東北部の三省に広範な自治を与えて自治政府を組織し、日中両軍は撤退して、外国人教官による特別憲兵隊で治安を守る、一方自治政府に日本が十分な割合となる顧問を置くなどと、日本に一定の配慮をした提案をしました。

しかし、日本はそんな各刻列強の配慮などお構いなしに拒絶します。一方で信濃毎日新聞主筆の桐生悠々も、調査団は調査が目的なのだから結論を出すのは越権としつつ、見るべきところもあると反発をいましめます。特に満州への移民については、国内のような人力農業では補助金がなくなったとたん行き詰まるとし、逆に機械化をして効率よく農業を行えば、安い農産品が日本に流入して国内の農家が疲弊するという正論を報告書から読み取り、政府の今後の動向を注視します。

ただ、表立ってはそのような慎重な意見はほとんど出てこず、下写真のように、ただただ国際連盟を理解せず、反発をするばかりでした。

リットン報告書の採択について話し合う国際連盟総会は、1933(昭和8)年2月24日、連盟総会では報告書の採択と満州国不承認の決議を賛成42、反対1(日本)(ほかにシャムが、国からの指示が間に合わず棄権)で、圧倒的な大差で採択しました。なにしろ、この審議の間も、関東軍は熱河省を占領する作戦を「満州国の国内問題」としてお構いなしに続けていたのですから。3月27日、日本は国際連盟からの脱退を通告します。

◇

当時の国際連盟が、第一次世界大戦後のベルサイユ体制維持を根本原則としていたことなど、いろいろ課題はあったでしょう。しかし、投票した43か国中、日本を指示する国は一つもないという事実を、ただ強硬で押し通し、そのあと、連盟脱退とワシントン軍縮条約期限の1935、1936年の危機をさらにあおって国内を戦時体制に導いていくー。強硬を続ければ、そこへ行きつくという見本を歴史は伝えています。

現在、当時の日本の立場のような国がいくつもありますが、このような過去を持つ日本は、それぞれの国に対して、国際協調の大切さを説いて回るぐらいのことをしても良いのではないかと思うのです。

歴史教科書のような文になりましたが、そんな思いをあの日比谷公園の大会から感じたのです。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。