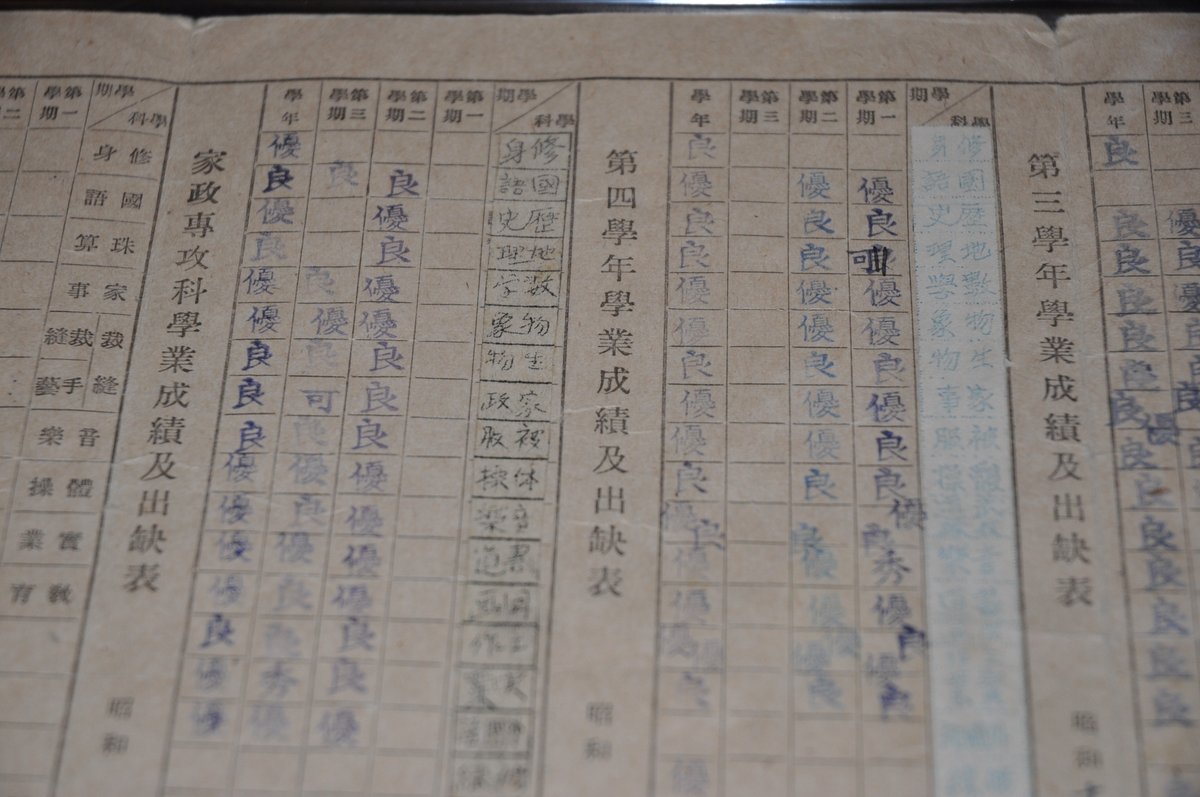

戦争に翻弄された女学生の軌跡ー当時の「成績及び出欠表」に見る

表題写真は、太平洋戦争が始まった翌年の1942(昭和17)年度から敗戦を挟んだ1945(昭和20)年度まで、長野県の伊那高等女学校(現・伊那弥生ケ丘高校=伊那市)に在籍した生徒の「成績及び出欠表」です。太平洋戦争の始まりから終焉までをこれだけでほぼ俯瞰できる、貴重な資料です。まずは出欠表の出席日数に着目します。

登校日数を各年度の第一学期で比較しますと、1942年の103日、1943(昭和18)年の101日は、毎週日曜日に休んで7月28日ごろまで1学期だったとみると、ほぼ合います。長野県の夏休みは、昔も今も短いのです。

ところが1944(昭和19)年は130日と急増、1945(昭和20)年には135日にもなっています。休みなしで7月いっぱいまで登校しても122日。1944年なら8月8日まで、1945年は8月13日まで、休まず登校する必要がある日数です。つまり、お盆休み以外は登校していたぐらいです。

1944年度の登校日数は316日に及び、1942年度に比べ52日も増えています。これは学業内容をより充実させたという訳ではなく、勤労奉仕など連日の動員が加わっていった為であろうことは容易に想像できます。とにかく働かせる、休むことは悪いことという悪しき風習が植え付けられています。実際、役所も半日休や日曜廃止とか言い出すところもありました。

よく海軍の「月月火水木金金」が軍隊の厳しさとして引き合いに出されますが、これは海上にいるときはそうであっても、ちゃんと休養の入港もあり、全体としては平時には休みをとっていたのですが、休まず働くスローガン代わりにされていて、こうした風潮に追随したのは間違いないでしょう。

◇

次に、科目を見てみます。

第2学年だった1943(昭和18)年度は、英語の授業がありました。しかし1944(昭和19)年度は単に「外国語」となり、しかもこの生徒は履修していません。1942(昭和17)年7月に文部省が出した通牒「高等女学校に於ける学科目の臨時取扱に関する件」は、家事、理科、実業教育の強化と、外国語を必修科目からはずして週3時間以内とすることを指示しました。

戦時科学教育振興のもと、外国語教育が抑圧されたのです。英語教師も他の教科に移れなければ出て行けといった状況でした。この成績表では1944年度に武道、教練、修練、書道が増えています。文部省の通牒が現場でどのように実行されたかが分かります。いかにも戦時下の趣で、精神修養に特に重点を置き、将来の工場勤務をより意識したものでしょう。

◇

そしてこの成績表では、1944(昭和19)年3学期と1945(昭和20)年1学期が評価のない空欄になっています。

1944(昭和19)年7月、政府は「航空機の緊急増産に関する非常措置の件」を決定。文部次官などから「学徒勤労の徹底強化に関する件」が出され、全国の3年以上の中等学校生徒は、工場に勤労動員されることになります。この現れが、1944年度3学期の空欄でしょう。

そして1945(昭和20)年3月、政府が「決戦教育措置要綱」を決定し、国民学校初等科を除いて1年間授業を停止するとしました。1945年度1学期は、この影響で授業がなくなって、評価もなしということになるわけです。この空白の間、この生徒はどこで働いていたのでしょうか。

◇

幸い、敗戦後の1945(昭和20)年の2学期からは学校に復帰し、卒業しています。長野県からも愛知県などの勤労動員先で、東南海地震や空襲で亡くなった多くの学生がいました。この成績表は、学びの場を政治が翻弄した歴史を刻んでいるのです。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。