親のファシズム・子のアナキズム<その2>自立と依存

◾️親のファシズム・子のアナキズムの原点について

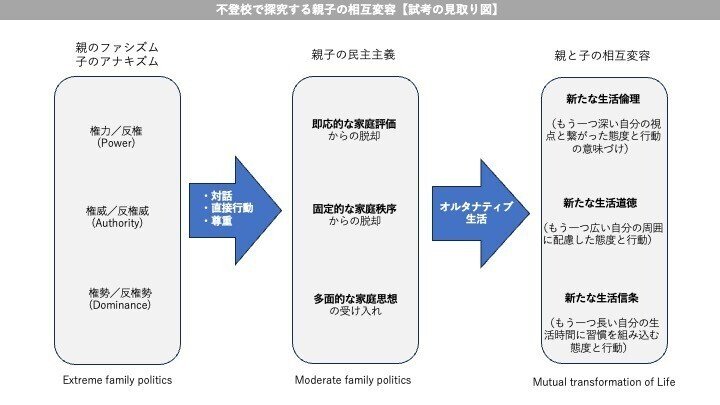

<Whole parents>シーズン2の第二回です。いつまで続くかわかりませんが。、とりあえず二回まできましたw。まずは、シーズン2の見取り図を再掲します。

見取り図に従って、順次、試考していく予定ですが、風呂敷が広すぎます。途方に暮れてます。よって、準備段階も入念さが必要となってきました。今回は準備特集ってことで。3点を事前に押さえてみました。

◾️自立と依存から生まれる葛藤のパターンを俯瞰してみる<準備①>

そもそも、親子に葛藤はつきものなので、極論としてファシズムだのアナキズムを考える上での前提かな?

さて、その前提とは、親子関係におけるベースとなる葛藤は「自立と依存」の関係からきます。子の自立は親元から巣立とうとする成長への衝動であり、親への依存は未熟な身体や精神を充足させるための衝動です。

家庭に対して、子供は遠心力としての自立、求心力としての依存があって、両立しようとする時にグルグル渦が巻くように生まれます。

もちろん、この葛藤は生まれてから、親から独立するまで続く時限がある葛藤です。しかし、その後も発生する可能性があります。今度は親の介護場面ですね。

介護においても、親は依存へのやや後ろめたい気持ちと、自立放棄せざるをえない身体的なしんどさの葛藤を持ちます。なので、子が親になって、親がそのまた親を子のような関係で扱う、つまり、「いってこい」の関係とも言えます。

ここでは子育てに焦点を当てて考えていきましょう。この自立と依存の葛藤にはいくつかのパターンが見えます。不登校を起点に始まる葛藤も、実はそのパターンの一つだと考えることができます。

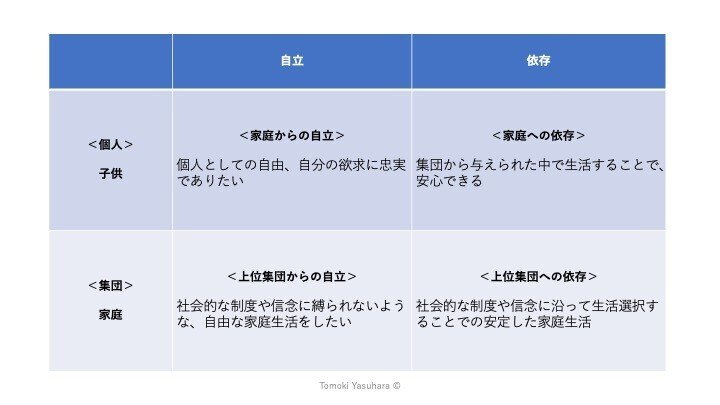

「個人と集団」、「自立と依存」という2項目をクロスした図が図表22です。個人を子供、集団を家庭としています。家庭の代表者として親がいます。この4区分が組み合わさって葛藤を作ります。葛藤とは、近づきたい気持ちと離れたい気持ちが同時に発生してしまう「どうしよう?」状態を意味します。

全部で4つの組み合わせがあるので、4つの葛藤が想定できます。まあ、もっとあるだろうけど、親子と家庭にとって主要なものの抜粋だと思ってください。

この4つにもノーマル系の葛藤2つと、ディープ系の葛藤の2つが見て取れます。

続いて、この図表にノーマル系葛藤を載せます。

この二つは、成長過程で誰もが通るものですから、人としての自然な葛藤です。次に集団が持つ自立と依存を描いてみました。

「子供の成長での葛藤」(自然発生)図表23の上

・「個人ー自立」:子供が持つ自立への衝動です。個人としての自由、自分の欲求に忠実でありたい

・「個人ー依存」:子供の依存への衝動です。集団、つまり家庭の中での生活によって、自分の未充足を満たせる安心が欲しい

「社会の変化での葛藤」(自然発生)図表23の下

・「集団ー自立」:社会的な制度や信念にとらわれない、自由な家庭生活をしたいという欲求

・「集団ー依存」:社会的な制度や信念に沿った生活選択をすることで、安定した家庭生活にしたい

この二つも、どの家庭でも葛藤があります。端的なのは、教育と学校制度ですね。子供の学校の知識学習に不満はあっても確実に周囲の子供と過ごせるのは社会学習は大切だと思います。

一方で、生活時間の多忙化も集団としての葛藤を生みます。仕事などが多忙になってくれば、、給食があるのは助かるが、学校行事やPTA参加は避けたい、などは定番の葛藤ですし、自然発生的です。

もちろん、どちらもやっかいな課題ですが、階層(集団レイヤー)が個人の階層、集団の階層の中だと、多くの人々と見やすいし、共有しやすい「自立ー依存」の葛藤です。

引き続き、図表24(1&2)でディープ系の葛藤を載せてみます。問題が複雑骨折しているため、扱いが厄介な群です。

図表24−1の赤い斜め矢印を施しました。今度は襷掛け(たすきがけ:赤矢印)の対立関係です。

階層を個人と集団を跨ぐ時、カテゴリーエラーが起きやすいのです。

「不登校などの適応問題などの葛藤」(人為発生)図表24の赤矢印

・「個人ー自立」:子供が持つ自立への衝動です。個人としての自由、自分の欲求に忠実でありたい

・「集団ー依存」:社会的な制度や信念に沿った生活選択をすることで、安定した家庭生活にしたい

不登校などは、個人の自立の衝動による課題にして考えるのか、学校などの社会制度の依存の受け皿の課題として考えるのかで、ぐるぐる話が回っていきます。

<小ネタ:はじめ>

です。例えば、会社で考えてみてください。社員の成長による長期的な業績貢献と、社員の現在能力での最大限のアウトプットを引き出す短期的な業績貢献を両立させるのは難しい問題です。社員という個人の階層、会社業績という集団の階層でのクロス。

そして、短期的なアウトプットと長期的アウトプットという時間軸での階層違いが重なるので、特に、「長期的な個人、短期的な会社」の襷掛けでは葛藤が生じます。個人の「毎日忙しくて、キャリアアップの仕込みができないよ」、組織の代表からの「まず、今の業績があってこそ、社員みんなのキャリアアップの時間や費用が充実できるんだ」は、どこにでもありそうな水掛け論だったりします。会社なら辞めるとか、組織を短期・長期志向で分けるとかできますが、家庭ではなかなか大変。

カテゴリー・エラーはジレンマの元です。経営ではヘンリー・ミンツバーグ(Henry Mintzberg)、教育ではジョン・デューイ(John Dewey)も触れているところをみると、どんな領域でも普遍的にある悩ましい現象とも言えます。カテゴリー・エラーをしている課題は、いきなり解決しようとしても上手くいかないことが知られてます。

<小ネタ:おわり>

さて、不登校の赤い矢印の葛藤があるなら、反対の襷掛けもあります。緑の矢印です。

この組み合わせに最も近いのが子供の貧困問題、子供の生活充実の格差です。これも問題を個人単位にして解決アプローチをかけるのか、集団の問題として解決アプローチをかけるのか、立ち位置が複雑になります。

<子供の貧困問題などの葛藤>(人為発生)図表24−2の緑矢印

・「個人ー依存」:子供の依存への衝動です。集団、つまり家庭の中での生活によって、自分の未充足を満たせる安心が欲しい

・「集団ー自立」:社会的な制度や信念にとらわれない、自由な家庭生活をしたいという欲求

子ども食堂のような個人の依存不足を和らげようという社会活動はもちろん尊いですが、現状の社会的に家庭が自立している前提(左下)に、家庭が社会に依存する範囲(右下)を視野に入れていかない限り、対処療法に陥ってしまいます。

ここで眺めたいのは「やっかいさ」についてです。「子供の不登校」も「子供の生活の格差」も「自立と依存」でカテゴリー・エラーを犯している課題同士らしいってことです。

結構根が深いなあー(マジで溜息)

◾️問題の解決ではなく、問題の圧縮<準備②>

生活思創と称して、家庭生活に焦点を当ててもろもろの課題を試考していますが、なんでこんなことをしているのか?という目的について書き留めておきます。大上段にも「親子の民主主義の移行」なんちゃらっていう見取り図を書いてしまいました。

しかし、何か課題をを解決したいわけではありません。ブログに書いた程度で生活の中に蠢く不条理が解消するとも思えません。特に小生は、話が大きくなると自分も大きくならんとしてしまう小者なのです。なので、早めに「できる範囲・したい範囲」を書いて、自分に対して「たいしたことはできないよ」と戒める意味も込めています。

まずは課題の取り組み方。ここでいくら書いても不登校の問題が解決することはありません。できるのは、課題の関心人口を増やすことです。これは第一義の目的です。自分のところの子供が起点になっている家庭生活での課題(不登校)が、引いて眺めると社会的な課題(学校制度)につながっているわけなので、世間に不登校の文字の露出が増えることは、課題への取り組みのアイデアや原資が集まる機会になり得ると思っております。

そして、もう一つが生活思創の目的。生活思創なるものでは、問題をあーだこーだとこねることで、問題を解決できなくても、問題の圧縮には役立てるのではないかという期待です。問題を圧縮するとは悩みはなくせないけど、悩む時間は短くできるかもしれないというチャレンジです。

不登校は悩ましいですが、夜も眠れないほどの悩みではないです。「いやー今日もフリースクール楽しかった」「おおー、それはよかった」という親子の会話に至れたなら、未だ不登校は解決せずとも、悩みに心を割くエネルギーは少なくなります。気持ち効率がアップします! 今を健全と思えるなら、それは健全な日常生活なのです。

仏教の四聖諦(ししょうたい)というのがあります。ぜひ、検索してみてください。そもそも悩みは現象でしかなくて、それを悩みにしているのは「私」です。悩みをもっと複雑にして悩んでしまうのも「私」です。

仏教ほどの深遠さはここにはないですけど、せめて、望洋と広がりゆく悩みを純粋な悩みにできれば、きっと、生活の効率(効率って反仏教的だけど)の向上に貢献できると思っております。

突き詰めちゃうと、「関係者一同の寝る前のクヨクヨが減りますように」、それが第二義的な目的なのです。

◾️手段の目的化について<準備③>

さて、課題の原点からの距離について①、課題の扱いの範囲について②、ときましたが、最後にアプローチ方法についての準備をします。

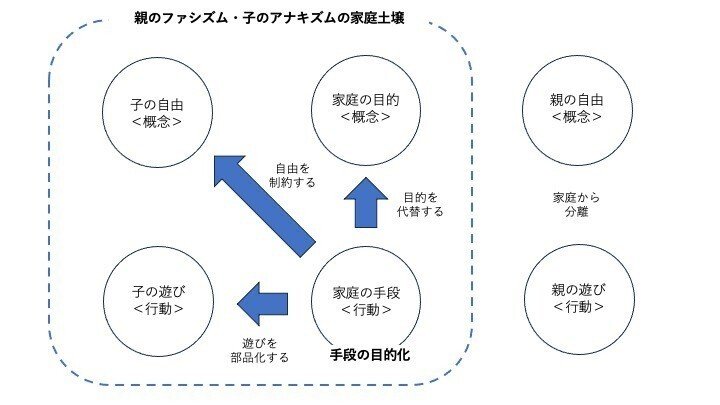

手段の目的化という現象から、「親のファシズム・子のアナキズムから親子の民主化へ」の試考をアプローチしていこうと思います。

手段の目的化って、至る所で発生する現象ですよね。

例えば、エネルギーの安定的な供給が目的なのに、現状の原発の維持が目的にすり替わってしまう、ってやつです。家庭の例なら、家族の健やかな時間を過ごす目的で家を買う、だったのが家を買うが目的になり、その費用のために仕事がハードになって、家族と過ごす時間が犠牲になるってパターンでしょうか?

まあ、人は多かれ少なかれ手段を目的にすることがあります。特に、組織が細分化されると、概念と行動が分離します。手分けがはじまるわけですな。「私考える人・あなたやる人」みたいな。でも人が変われば、それぞれの人の中に目的と手段が芽生えます。手段が目的化するというより、手段担当の努力が、目的担当の努力を上回ってしまうと、頑張りが裏目に出ますって感じですね。自分の仕事の遂行が、絶対的な目的に置き換わってしまうわけですからね。

「私は今、自分の仕事が忙しいので顧客対応できません」みたいな・・・・えーと、顧客としては「おたく、何してんの?」なんですけど、本人的には仕事に身を捧げているのです。大きな組織になれば多発しますし、人はそれを官僚的とか呼びます。みんな賢くて、一生懸命なんですよ。良くないことは悪い人がしてるのではなく、良い人たちが思い思いにやった結果だったりします。

裏目に出てしまった手段の目的化は暴走します。そもそもの組織全体の目的に実害を及ぼすまで暴走します。現場は、組織のリーダーシップをとっている感で満ちていますから、悪気なんかありません。ですから、手段の目的化を是正するのは、人心にかかわる難問なのです。

でもって、親のファシズム、子のアナキズムの現象には、この目的ー手段の取り違えが、かなり影響しているのではないか?、この取り違えについての解像度を上げてアプローチしてみよう、という展開予定にしています。

予告編的には、<図表25>の「家庭の手段」が目的化してたら、どうなるの?ってな話です。

本来の家庭の目的を手段が代替してしまう、子の自由を目的にした手段が自由を制約してしまう、子の遊びを手段が部品化して矮小化した遊びにしてしまう、などが起きて、これが「親のファシズム・子のアナキズム」を加速させる土壌になっているかもしれないという仮説です。仮説ですからね、言わば補助線ってやつです。

この辺りは、「目的への抵抗」(國分功一郎:2023年)を参照にしながら、見取り図に沿った本題に入っていくつもりです。

以上、第二回は本題に入る前の三つの準備を施す回となりました。

・①課題の原点からの距離:自立と依存からの葛藤パターンを俯瞰する

・②課題の取り扱い範囲:「問題の取り扱い範囲を明示する

・③課題へのアプローチ方法:手段の目的化を補助線とする

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?