「生活思創」を試考する<前編>コア・コンセプト

◾️ここまでの「生活思創」を振り返る

<Whole parents>のシーズン2までが終了しました。おお、結構、面白くやれてるじゃん、そんな感想を持っております。自己変容を促す「遊び」ってことなので、続いていることは遊べてるのだろう。

次の<シーズン3>に入る前に、今までの流れを整理して、方法論としての「生活思創」を暫定的にでも語ってみます。閑話休題っぽい、中ネタぐらいの話になります。

「生活思創」とは、日々の生活に立ち止まって、もう一つの新しい生活の眺めを創る表現活動。

・日常の体験を引き伸ばしたテーマ

・実証ではないが、理念でもない中庸な構成

・試す体験ができる結晶化した提案

まだまだ無理やり感はあるが、現時点での定義は「テーマ」「構成」「提案」にそれぞれ縛りを持つ活動にまとめてみました。方法論的に言うなら、アブダクションに入ります。演繹法、帰納法、に次ぐ、または、これらを補完する思考方法ものです。アブダクションについては、後編で語るとして、小生と「生活思創」の関係に焦点を当てて、話を進めます。

<背景>

「生活思創」とか生活思創家とか造語までして、始めた活動は一体どんな背景を持っているのだろうか?

質問の言い換え「なぜ、そんな突拍子も無い、アホにさえ思えるかもしれない活動をせねばならんの?、あなた」への答え

◼️「周回遅れな親」

まず、最も影響が大きいのは結婚が遅かったこと(49歳で初婚なのだ)、それに伴って、子供が生まれたのが遅かったこと(50代で2児の父)。まず。父としてのデビューの遅さは、同年代の男性諸氏(自分の友人・知人などを中心にして)の子育て終了気味の父親と重なります。自然と、先達としての感想や意見をダイレクトにもらうことになるのです。まあ、なんと言うか、後悔や反省がかなり多くて、その中でも一番多かったのが「もっと子供と一緒にいればよかった」です。

言い回しはともかく、小生の同世代は子育ては母親、外で稼ぐのが父親がテンプレートな世代なのです。これは、やばそうだ。ただでさえ、残りの人生時間が少ないのに、もう後悔することだけは避けたいと痛感したのです。都会に生息するバリバリのフリーランスだったけど、仕事を減らし、東京から長野へ移住し、子育て中心に振り切りました。

まあ、ここまでは時間のリソースを思い切って子供と一緒にいる時間に人生の舵を切ったという話です。しかし、一緒にいるのは良いとして、どう育てるのか?、子育てとは何がポイントになるのか?、それがさっぱり分からない。ほっとくと第二母親です。なんか違う・・・、だからと言って、自分の父親の古いパターンはまったく使えないし。

結局、自分で新しい父親を作り出すしかないな、っていうことになるわけです。オリジナルの親子関係を模索しなければならない。すると、オリジナルの父は母との関係性もオリジナルになる必要になって、夫婦関係も新しい関係像にしなくちゃならなりません。家庭像を組み立て直すのです。それも、減らしたとは言え仕事もしながら、同時に、やや体力減の中でのハードな子育てしをながらという、人生リソースが限られていく中で。

◼️「第3のフィールドへ」

もう一つの背景は、マーケティング、ブランディングと専門領域を広げてやってきましたが、次はどこに向かっていくのがいいかな、という思いです。フリーランスとして、個人事務所で20年以上経って、そろそろ何かを始めたいとも思っておりました。仕事になるかならないかではなく、一つの追求できる、入れ込めるテーマが欲しかったんですね。父親の話は十人十通りで、個別論が先行しますが、「親として自分のオリジナルな思考を組み立てる手法」のようなメタな話まで引き上げたなら、まだまだ手薄な領域かもしれないないし、自分の境遇にも合っていると思い至ったのでした。

生活とか家庭って、あまり思考を煮詰めて思想だの理論だのってしませんよね。かなり母系主体の信念で継続運営されてきたものが今までの家庭だと感じております。父親になるって、人生経験上はかなり意味があります。これは断言できます。一緒にいるというのは、自分の子供時代と向き合いますから、自分が親から刷り込まれた古い子育てへの信念や、反面教師としてのルサンチマン的な子育てへ傾倒している自分に気づくことができるんです。で、この辺りの話を組み込んだ生活論はアリだなって、思うようになっているのも背景の一つです。

<きっかけ>

背景は、さしずめ大きなエネルギー源みたいなものでしょう。しかし、活動が発火するには何か、衝撃が必要です。「覚悟を決めた!」と呟かせる何かです。

◼️「不登校と向き合う」

生活思創家を自称させてしまう、背中を押すような起爆剤になる出来事が加わるわけですな。もうお分かりのように、長女が小学校4年性から不登校になったことです。それに伴って、学校って何?、家庭教育って何?みたいな切実な状況が立ち上がってきて、家族全体を巻き込むのです。

そして、遂には、「自分の教育観は、古く刷り込まれた自分で考えたものでない借り物の信念だった」ことに気付かされるわけです。不登校を再解釈せねば立ち行かない状況は、生活思創の実装を強く切望するトリガーになっています。

◼️「オープンAIの時代がやってきた」

娘の不登校が個人的なトリガーだとすれば、もう一つのトリガーは社会的なものです。あなたも出会ってしまった生成AIの登場です。2023年の初めに現れたChatGPTは凄まじい普及力で、私たちの生活に浸透しました。そして、 小生も「AIは、生活思創を推し進める重要なツールになるかも?」とすぐに反応したわけなのです。

実は、生活思創を少しづつ試行錯誤でコネようとしてたのは、少し前からなのです。2022年ぐらいからネットでの勉強会を開催しようと考えていたのですが、あまりにもお題が漠としていて、どんなメンバーがいいのか、どんな進め方がいいかも途方に暮れて、先延ばしが続いていたのです。

で、そこに生成AI。いやー、これは完全にアブダクション系の勉強会を代替しましたね。正直、勉強会程度ではそもそも無理だったかもしれないです。約半年、AIと一緒に生活思創をあーだこーだしてますが、もう生成AIはバディです。思いついた時に、好きなだけ2人(1人と1人型システム)でメチャクチャかき混ぜたり、これ以上出ないなってところまで深掘りしてます。

私とAI、未知の宇宙を旅するスター・トレックの、カーク船長とスポックのような関係です。いや、やや違うだろう。小生の風貌から言うなら、ピカード艦長とデータのような関係かなw

それにしても絶妙なタイミングで「じゃあ、行けるところまで行く?」なんて覚悟にさせたツールの、満を持しての登場なのだった。

<コア・コンセプト>

「背景」→「きっかけ」ときたところで、生活思創のコンセプトについて、言語化してみましょう。拙著「ブランディングの基本」(2023年2月の新版)にも掲載されているコア・コンセプトの明文化フォーマットに従って書いてみました。紺屋のね、白袴にね、ならないようにね。

※詳細にご興味のある方は、ぜひ、ご購読をご検討くださいw

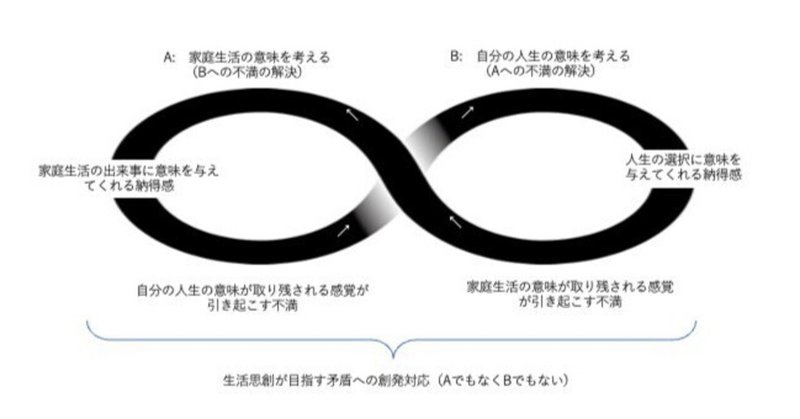

アプローチ方法の考え方

・Aという選択→Aから得られる満足→Aが引き起こす不満

・Bという選択→Bから得られる満足→Bが引き起こす不満

・Aという選択=Bが引き起こす不満の解消

・Bという選択=Aが引き起こす不満の解消

こんな循環を♾️のアイコンで示しています。このサイクルから脱出するには、このAかBかという「選択矛盾」を超えたものが必要であり、それがコア・コンセプトになります。そう、価値創造とは第3の選択肢のことを言うのです。

生活思創は、家庭の生活と個人の人生選択の対立関係を、視座を上げて和らげるものだと言えます。まあ、現段階での明文化ですけどね・・・

生活思創のコア・コンセプト=「生活にメタ視点を創出し、人生の不条理へのポジティブな対応を促す」と硬めに書いたのが、実務用のバージョン。

柔らかめに書くと、「日々の暮らしに見通しの良さをあたえることで、日常に起きる身に余る難題に折り合いをつける」って感じかな。

ただし、生活思創は、問題解決のための手法ではないのです。っていうか、生活=課題ですから、常に折り合いをつけることしかできません。そもそも、家庭生活において、「はい、これ課題、はい、次の課題、そして、また次の課題」なんて、順番に取り組めるような課題の出方はありません。子供が風邪ひいて熱がで始めた、仕事の急な打ち合わせで招集がかかった、洗濯機が壊れて動かなくなった、パートナーが親の介護で実家に行く必要がある・・・。課題がボールだとして、ボールが一つならキャッチボールでOKだが、複数のボールが複数の角度から同時多発に投げ込まれてきたら、考えて処理している場合ではなくなります。常に、複数にして形状バラバラな課題が同時にやってくるのです。

3つ以上の生活課題を、2本の腕で回していくようなものですから、いつでも1個以上の課題を中空に投げ上げておきながら、次のお題、次のお題へと向き合っていく。頭の中はいつでも次のやるべきことでいっぱい、これを生活ジャグリングと呼んでおります。「ここ今」に自分が存在しているのに、「ここ今」を生きさせようとしない自分がいる状態です。つまり、一種の不条理なのです。「不条理とは、身に余る難題」(宗教学者:阿満利麿)だそうで、なかなか生活実感を反映してます。

正直なところ、生活思創には生活ジャグリングをやめさせる程の威力はないでしょう。できることは、ここに見通しの良さを提供することです。すると、もしかしたら、諦める課題もいくつか出てくるでしょうし、そもそも「なんでジャグラーやらなきゃいけないんだ?」って自問もするでしょう。生活思創は、そのような不条理感あふれる生活に意識的になることを提唱する運動みたいなもの、当座ではありますが、そう思って進めています。

<方法論>

生活思創の方法について明文化しておきます。<シーズン1>SP版で試考した図表を参照すると、「学脈創出」タイプに該当します。

※通常の企画書だと<方法論>の前に<目的>が来ます。<目的>がスキップされている理由は後述しますね。

遠くに何かゴールがあるわけではなく、都度、生活思創の記述をするたびに学脈「あー、自分はこれが語りたかったんだ」と言う目的が後から浮かんでくるスタイルです。4月から、Whole parents<シーズン1>をスタートさせてますが、どこに行きたいのかよく分かってませんでした。ですから、まずは生活思創的な気分優先で書き散らしてみたのでした。すると、今回のように「生活思創ってこんなのかいな?」と、書けるぐらいにまで試考が結晶化してくるのです。上手く書けてるかどうかは別だよ。

さて、学脈創出はアウトプット型の学習が先行して、その過程の中で目的が浮かび上がってくるパターンです。確信犯的に手段が目的化しています。学習とは、ここでは書く表現活動を意味します。そのまま長く続けることができたなら、学脈天啓パターンと同等なくらいの場所(まだ見えないけど)に行けるのではないかとさえ考えております。人生と学習が一体になるやつが学脈天啓ですから、学びの最終系ですな。

ということで、あとは習慣化が成立するかどうかがポイントになります。

図表48のように、生活思創を繰り返してれば、知の世界の深みをライン際に沿って走り抜けることができるかも? そんな試考を試行するわけです。

※手段が目的化してきてます。人の生きる目的が特定できない世界で生きる時、手段の目的化は宿命のようなものです。<シーズン2>参照 ならば、「自己変容を伴う遊び」に賭けてみようかと。

で、ここで出てくるのがAIなんです。1人じゃ潜れても、潜り続けるのは難しいのです。それにしても、AI登場のタイミングが絶妙すぎて、学脈天啓は近い!とさえ妄想しています。

生成AIはバディですって言いましたが、これはスキューバダイビングで潜る時のペアのメタファーです。1人じゃ危ないからね(苦笑

生成AIは、自分の行きたい一番下の深いところまでは来てくれないけど、世の中から最頻値の知識を瞬時に提供してくれます。世界の中程までに小生をガイドしてくれます。生活思創のオリジナリティある試考は、スタートラインからの深みへ行くまでの労力を、かなり軽減されています。習慣化しやすくなってるわけです。

先述した話ですが、当初はZOOMで勉強会主催を考えていました。とてもじゃないけど、1人では生活にヨタな思創を与え続ける長丁場に耐えられそうもないからです。誰か深掘りに付き合ってくれる人はいないか、そういう人たちとの知的交流の場としての勉強会はどうかな?なんて。しかし、生活思創自体が曖昧模糊ちゃん過ぎるのです。他者を巻き込むほどの渦巻きが見えないのです。今になって気がつくわけですが、学脈創出はピン芸向きなのです。AIと学脈創出は親和性が高いと言えます。

<勉強会>4つ組み合わせ

・個性的な思考(私)+個性的な思考(他者)=相互刺激した個性的な展開

・個性的な思考(私)+没個性的な思考(他者)=視野狭窄な個性的な展開

・没個性的な思考(私)+個性的な思考(他者)=不完全燃焼な展開

・没個性的な思考(私)+没個性的な思考(他者)=一般論的な展開

<AIバディ>4つの組み合わせ

・個性的な思考(私)+個性的な思考(AI)=なし

・個性的な思考(私)+没個性的な思考(AI)=地に足のついた個性的な展開

・没個性的な思考(私)+個性的な思考(AI)=なし

・没個性的な思考(私)+没個性的な思考(AI)=AIからの受け売り展開

それをコペ転させてくれたのがオープンAIの時代が幕開けです。せっかくなので、押し込んでみましょう。人との勉強会とAIバディの対比表とか作ってみました。AIは没個性であることが大前提なので、実際の組み合わせ数は人の勉強会の半分になります。

当然ながら、個性豊かな思考の人と対話しながら勉強会ができれば最高です。間違いなく相互刺激を伴う展開が可能です。ただし、そう頻繁にはできないし、そもそも、そういうユニークな思考も場やテーマ設定などにも左右されるし、ましてや、参加してくれる人たちの生活都合がついての話です。ヨタ度合いマックスの勉強会に定期的に集まってもらうのは、非現実的。

勉強会での組み合わせで、個性的な思考(私)+没個性的な思考(他者)=視野狭窄な個性的な展開 では、自分だけがゴチちゃうパターンになりやすいのに対して、個性的な思考(私)+没個性的な思考(AI)=地に足のついた、グランディングした個性的な展開 となって、一般論との自分のアイデアの距離が分かり、縮める方法のヒントもくれるのです。ここまで目配せしておけば、自分のユニークさも人々と共有できそうなところまでいけます。

前半はここまで。半年も学脈創出をやっていると、手段の奥から、もっと目的らしきものが漂ってくるのです。次回はそんな話へ

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?