「生活思創」を試考する<後編>アブダクション

◾️試考のスタイル「アブダクション」を現場に押し込んでみる

「生活思創」を思考するの後編です。進め方のスタイルになっているアブダクションですが、一度、生活からの眺めを描写していこうと思います。

※アブダクションの一般的な定義はスキップします。詳しく知りたい方は是非、検索して調べてみてください。気の効いた説明やら動画などがあります。

アブダクション。聞こえは知的ですが、情報不足を逆手に取るための方便です。なんたって、生活をベースにした試考ではエビデンスが弱いわけですよ。

それは2つの背景を持っています。

・生活は家庭ごとまったく違います。なので、常にサンプル数が1しかない。再現性はないし、そもそも、再現性を皆さん必要としてないし・・・「こっちの方が良い生活って証明されたから、こっちに変えろって? 余計なお世話だ!」w

・生活は日々押し流されることを「よし」とします。いつまでもすぎた日々を思い出して「昨日のあれは・・・だったかもしれない」とか固執してると、生活自体が回らない。「ああ、もうこんな時間だ。早く寝なきゃ(または、「早く起きなきゃ」)」の連続なのだ。

この延長上に、生活思創を置くとなると、生活の情報集めて家庭の意義や意味を語るとか(帰納法的)、理想の家庭像を設定して距離感を語る(演繹法的)とかは、土台無理なんですな。そうなると、アブダクションというスタイルの一択です。情報量が少ないのを前提に仮説を組み立ててますから、「確からしさで、読み手を説得する」のは諦めて、「見通しの良さ加減から、信じてみたくなる」を目指そうとしているのでした。

◾️現場のアブダクション

そうはいっても、生活思創だけが情報不足に晒されているわけではありません。私たちの社会では情報が少ない中で決断を下して、何らかの実行に移る必要が沢山あります。医療での臨床診断、新規事業開発でのベータ版など、誰も確実だと言えない中で、とりあえず「これだとしたら、こうした方が良さそうだ」を語るアプローチです。

小生はマーケティングのコンサルが職業でしたので、アブダクションの出どころもビジネスの世界を通じていろいろ体験しております。図表54では、マーケティング場面でのアブダクションを、演繹法、帰納法と並列させて、使い所の違いに沿って描いてみました。

ベル型の正規分布はイノベーター理論をビジュアル化したものです。イノベーター理論って、既に古典的な有名な話なので、ご興味があったら調べてみてくださいな。

さて、当たり前ですが、新規事業開発だとか確信的な新商品開発は、その魅力設定が新しすぎてユーザー候補の人々も「よく分からない」のです。そうなると、新しいものへの反応が早い層、イノベーターとかアーリーアダプターなどの人数的に少ない人々から仮説を組み立てていきます。そういう意味では市場全体を反映していません。ある種の情報が不足した状況です。

なので、この段階で「エビデンスを取れ!」みたいな経営者の発言はマズイわけです。だって、エビデンスが取れる頃には新規性は失われますからね。ということで、クライアント先が「自分たちが考える新しさに確からしさを与えるには、アブダクションが向いている」こと。そして、「帰納法的なマーケティング・リサーチ(ここでは代表性を担保する市場調査)は時間と費用の無駄であること」を共有します。リーンとかアジャイルって、アブダクションそのものなのです。

ちなみに、PDCAサイクルとは一種の演繹法です。Pのプラン=演繹された定説であるという前提で眺めます。実行現場の状況が定説(プランのことね)からどのくらい乖離しているかをチェックするサイクルだからです。

まあ、MBAなどで、こういったビジネス運営知識もポピュラーになっていますから、この使い分けはもはや一つの定説ですかねw

◾️実装するアブダクションの特質

図表55は、もう少し一般化してアブダクションの特質を、可能な限り実利の視点で説明したものです。

アブダクションが仮説を作って利用する手法であり、演繹法が既にある定説を利用する手法と区分けできます。両極がアブダクションと演繹法なんだね。

帰納法は仮説と定説の間です。つまり、アブダクションと演繹法の間にあるのです。ただし、帰納法は動的です。より確からしさを高めるための情報収集を行って、アブダクション寄りから演繹寄りに移動しようとする方法と考えることができます。

利用場面での情報収集を考えると、演繹法は「定説に従うだけ」なので、情報収集効率は高いと言えます。極論、情報は1(すでにある定説)でいいのだ。この反対に、帰納法は確かめるための情報収集が必要なので面倒臭い、つまり、情報収集効率は良くないですね。その点、アブダクションはミニマムな情報で好きなだけ仮説を作れるので、情報収集の効率性は高くなります。こちらも極論できるなら情報数1でも大丈夫です。「俺はこれを信じる」って感じですかね。仮説というより祈りみたいだけど、まあ、ありだろう。

より統計的実証が要求されるようになっている現代のアカデミズムの世界は、作れる仮説が実証可能性の範囲を越えられないので、どうしてもスケール感が小さくなりますね。その点、アブダクションは大言壮語もOKです。ただし、確からしさを実証できない度合いが高くなるので、初見で「とんでも話」に分類される覚悟は必要です。

アブダクションは情報不足なのに、確らしさ(蓋然性)は最大限にすることが望まれます。そのために、仮説を組み立てるための準備や模索はやや大変です。頭使わんといかんのです。生活思創も試考を惜しんではならんのです。

ただ、アブダクションはずーっとそのまま仮説でいるわけではありません。少なかった信頼性は、もし、そのまま反例が出ない中にいるなら、時間と共に信頼性は高まっていきます。経年しても残っていく仮説は、統計的サンプル数を集めて実証する代わりに、時間軸に沿って行っているようなものなのです。

<小ネタ:はじめ>

アブダクションから演繹法へ移行していった例に「守・破・離」があります。「守・破・離」は千利休の教えをまとめた「利休道歌」から来ているそうです。「守・破・離」って実証されたテーゼではないですが、今では、広く演繹的な使われ方をしています。「守・破・離」はスキル向上の段階分けとして市民権を得た知識になっていると言えます。

最近では、為末大氏が「熟達論」なるものを本で提示しています。ここでは、5段階「遊・型・観・心・空」に分けています。この主張も仮説ですから、アブダクション的な生成の知識です。先の「守・破・離」もそうでしたから、境遇は同じです。

さて、そこでフェルミ推定をしてみましょう。

※ご興味のある方はフェルミ推定もお調べください

「守・破・離」が市民権を得るまでにかかった時間は、利休の他界後(1600年頃)から明治時代(1900年頃)あたりまでらしいと見積もると、時間的に「守・破・離」がアブダクションから帰納法と同等の「確らしさ」を経て、1つの演繹的なテーゼとして誰もが利用するまでに300年ぐらいかかっている計算になります。

で、今度は為末大氏の熟達論にある「遊・型・観・心・空」について同様に考えてみましょう。アブダクションからスタートして、多くの人が「そうだな」とか「うむ、納得感があるな」になって、「遊・型・観・心・空」が一般化するまでに何年ぐらいかかりそうか類推します。

まず、「守・破・離」で利用したいスコアの類推。江戸時代から明治にかけての一人当たりの情報接触量を1とすると、300年後の現在はどのくらいか、生成AIに聞いてみました。情報接触量の増加は120−240倍ぐらいらしいです。ここでは細部の怪しさは問わないとして、桁的に3桁台の倍数はありかなと思っております。少なくとも、1000倍以上の4桁台と想定するのは現代人を過大評価しすぎだろうw 目の子勘定にして100倍とすれば、アブダクションの公開スタート→世間での演繹的な扱いまでは3年(300年➗100)になります。それも控えめ。

つまり、2026年ごろには、多くの人が為末大説の5段階「遊・型・観・心・空」を演繹的に使う可能性があるということになります。もちろん、これからの3年間に、多くの人々が実感値として受け入れて、説自体の確らしさを補っていった場合です。

何が言いたいかというと、3年って短いですよね。アブダクションのアプローチって、情報接触量が高い現代では思ったほど間延びしてませんね。3年先の正確な予想のために、データ集めてスケールの小さい範囲で確実さを求めるなら、大胆不敵な腹落ち仮説に賭けてみた方がリターンがでかそうじゃないですか?

どうも、アブダクションは情報不足を補完する消極的な利用から、仮説ー定説までの発酵を意図して使う積極的な手法になってきてるのではないか、ってことです。

<小ネタ:おわり>

◾️生活思創のアブダクション見取り図

ここでやっと、自宅のお題に戻ってきました。

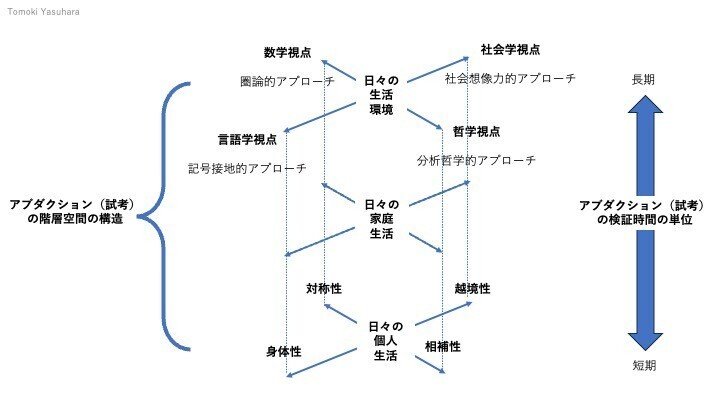

生活環境ー家庭生活ー個人生活の三層ごとにアブダクションを掛けているのが生活思創です。この3つの中で、アブダクションからの演繹への時間的転換が最も早いのが、やはり、個人生活の層です。図表56参照。

個人の階層なら「あー、あるある、自分もそうだ」が1サンプル追加になりますから、演繹的な定説へ近づくのも期待できます。もちろん、コンテンツ次第だが。

しかし、生活環境への仮説は、「はたしてどうなるのだろう」みたいな多くの人々の迷いを引き起こすところに留まってしまうのがほとんどでしょう。ならば、意識を課題に向けてもらう、課題関心人口を増やすことが生活思創の役割になるでしょう。

ということで、生活思創ではアブダクションの役割に濃淡がありそうだ、ってことを前提に試考しております。

ここで「生活思創を試考する」は一区切りです。

・・・と思ったのですが、生活思創の目的について語りきってない、そんな心残りがあります。生活思考の目的を、単に「意識を試考した課題に向けるためのもの」みたいな冷めた話ではなく、もう少し意味深さを語りたいと思い始めております。生活の慌ただしさの中にある「見通しの良さ」に貢献するなら、それって目的として掲げられるかもしれないな、なんてね。

次回は、終編として「見通しの良さ」に貢献するって、どんなことを意味してるのか試考しようと思います。続くよ〜

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?