5 「アメリカ」をどこから見るべきか 青木真兵

アメリカの重層性

僕にとってこのリレーエッセイは、光嶋さんとは違う形だけれども自分のなかに潜む「アメリカ」を探求する旅となる。パンやコーンフレーク、ハンバーガーとともに育った僕は、これらを「アメリカのもの」だと強く意識していたわけではないし、『ジュラシックパーク』や『インディ・ジョーンズ』だって面白い映画だと思って観ていたけれど、「アメリカの映画」としてフランス映画やロシア映画と比較していたわけではなかった。

埼玉県浦和市で育った僕の生活や社会にはアメリカ由来のものが溢れていたにもかかわらず、特にアメリカを意識することはなかった。しかし日常に存在する「外国」とはアメリカのことだったし、「外国語」といえばアメリカ人の話す「英語」を意味していた。日本に流入する外国文化は、フランスやロシア、中国や韓国、ブラジルやスーダンと比べ、アメリカのものが圧倒的に多かった。僕たちの国が戦争でアメリカに負け、その文化を受け入れざるを得なかったという背景もあるからなのだが、その話はまた別の稿で触れることもあるだろう。

ともあれ、そんな風に日常に伏流していたアメリカは、9.11やイラク戦争によって急に僕の目の前に姿を現したのだった。

光嶋さんと白岩さんのエッセイを読んで感じたのは、「アメリカの重層性」である。

光嶋さんのライフヒストリーやパーソナリティに影響を与えたアメリカと、白岩さんが解説してくれた、先住民を複雑な形で内包するアメリカ、そして僕が歴史学を学ぶ上で登場したアメリカ。それらは同じものだし、同時に違うものでもある。そういう意味での重層性である。

しかも僕のなかでも、歴史研究を通じて眼差すアメリカと、ルチャ・リブロ活動という社会実験において参考とするアメリカは、大きく異なる。どれかが本物で、どれかが偽物だということはないのだろう。

僕には2人のエッセイから影響を受けつつ、自らにおける過去の考察と未来への眼差しの合流地点を、このリレーエッセイを通じて見つけたいという欲望がある。

西洋史の語りにおける「アメリカ」

しかし前回書いた、僕が西洋史を学ぶ中で感じた「アメリカの存在感のなさ」はどう説明できるのだろう。

その状態を僕は「アウトオブ眼中」と称したけれど、決して無理やり視界の外に追いやったわけではない。むしろ、いつまで経っても視界の中に入ってこなかったというほうが正しい。西洋史においてアメリカはヨーロッパ、特にイギリスからの移民が作った国、母国イギリスとの戦争に勝利して独立を勝ち取った国家としての文脈で登場してくる。

1776年、アメリカは独立を宣言する。その約100年前からイギリスではピューリタン革命に始まるイギリス革命が勃発、王を処刑したり追い出したり、国の主権を王から議会へ取り戻したりする運動が活発になっていった。歴史的に継続していた隣国フランスとの争いの舞台は、17世紀にはインドやアメリカの植民地へと移っていた。

この頃にはアメリカの経済はかなり発展しており、イギリス船の2/3をニューイングランドの造船業が建造するまでになっていたという。奴隷貿易を含む大西洋上の三角貿易はアメリカの経済をかなり潤していたのである。

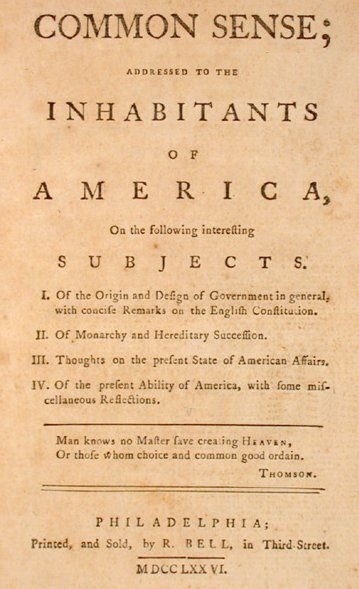

このような状況のアメリカに対して、イギリスはフランスとの戦争費用の莫大な赤字を解消しようと、課税を強化した。しかしアメリカからはイギリス本国の議会に代表者を送ることも許されてはいなかったから、アメリカは激しく反発し、トマス・ペインの『コモン・センス』がベストセラーになったことにも後押しされ、独立へと大きく舵を切ることになった。

『コモン・センス』には以下のような記述がある。

「自由」のように神聖なものが高く評価されないとしたら、まことにおかしなことであろう。イギリスは専制をつらぬくために軍隊の力を借り、(課税に限らず)いかなる場合でも私たちを拘束する権利があると宣言した。このように拘束されていながら、それでも奴隷制ではないと言うのであれば、地球上には奴隷制に相当するものはないということになる。「いかなる場合でも拘束する」という表現は、神に対する不敬である。そう言っても過言ではない。そのような無制限の力を持つのは神だけだからである。

当時のアメリカにとって、そして現代を生きる僕たちにとっても、ここで現れる「自由」をいかに解釈するかは、大きな問題になってくる。

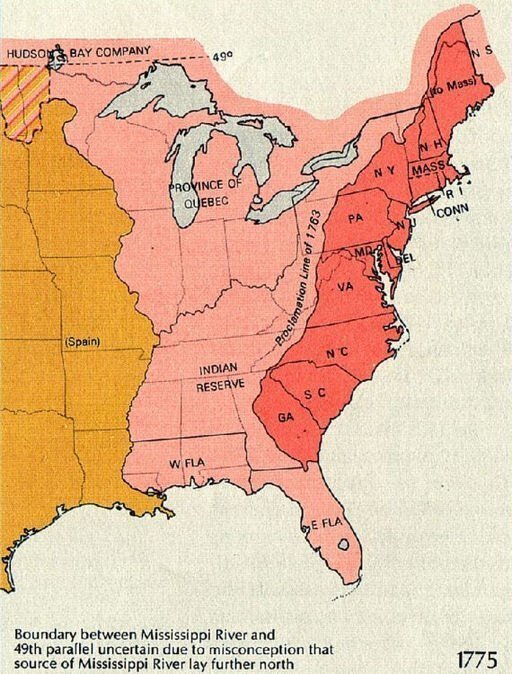

当時のアメリカ社会でこれほど重視された「自由」は、結果的に白人社会に限定されたものであった。独立戦争を通じて奴隷制度への反発もかなり高まったというが、制度廃止の是非が国を二分するのはそれから約100年後の南北戦争時である。さて、結果的にアメリカはこのイギリスとの戦争に勝利し、独立を獲得する。とはいえ当時のアメリカは東部13州。総人口は約393万人程度であったというから、現在の広大な領域を想像してはいけない。

西洋近代的価値観の成立を支えた「アメリカ」

その後、西洋史の語りは、アメリカの独立がフランス革命に与えた影響へと移っていく。

アメリカの対イギリス戦争を支援したのは、イギリスの長年の宿敵、フランスであった。しかしこれにより財政難に陥ったフランス国王ルイ16世は、特権身分への新たな課税を促し、絶対王政が揺らぎ始める。またフランス議会で採択された「人権宣言」の起草者には、アメリカ独立戦争に義勇兵として参加したラファイエットも含まれていた。

このように、アメリカ独立とフランス革命は、自由や人権といった西洋近代的価値観の成立の文脈で連続して語られるのである。

しかし問題は、イギリス、アメリカ、フランスの歴史を追いかけることで理解されていく西洋近代的価値観が白人やキリスト教徒を主な対象としたものであり、現実の歴史に影響を与えていたアメリカ先住民や黒人の存在は、想像力を働かせないと見えてこないということだ。アメリカという「自由の国」の成立には、確かにアメリカ先住民や黒人への弾圧、虐殺または協力や共存の歴史が含まれている。しかし目をこらさねば、そのような姿は見えてこない。

その大きな背景には、19世紀以降のイギリス、フランス、ドイツを中心とする「西洋列強」の存在がある。そして19世紀後半から20世紀前半を席巻した「帝国主義」も、その延長線上にある。イギリス、ドイツ、フランスを中心とする西洋列強はアジア、アメリカ、アフリカ大陸のほとんどを支配下に置いた。このときにもたらされたのが近代化だ。

西洋史からは見えてこない「アメリカ」がある

近代化は富国強兵、殖産興業と言われるように、工業化によって国を強くしていくことを目指した。このときに参考にされたのがイギリス、フランス、ドイツである。

これらの国々は近代科学技術を発展させると同時に、近代歴史学も誕生させた。近代歴史学は、文字や物質といった「目に見えるもの」を中心に構築された。

ヨーロッパの歴史の源流は古代メソポタミアやエジプトなどの都市文明であり、その文明を集約させたのが古代ローマ帝国であった。帝国の首都ローマにはキリスト教カトリック教会の総本山が置かれ、中世ヨーロッパ社会はローマ=カトリック教会を抜きには語れなくなった。ルターがそのカトリック教会に対して宗教改革を訴えた結果、プロテスタントが生まれる。プロテスタントの一派がアメリカへ渡航したことで、西洋史では初めてアメリカの歴史が始まるのである。

アメリカ大陸に暮らした最初の人間は、もちろんイギリスからの移民ではない。しかしアメリカ先住民と呼ばれる人びとは、「歴史の父」古代ギリシア人のヘロドトスのように文字によって歴史を残さなかったし、古代ローマ帝国を担ったローマ市民のようにコンクリートで水道橋や円形闘技場などの巨大構築物をつくることはなかった。代わりに口頭伝承によって神話や歴史、物語を伝え、白岩さんの文章にもあったように土墳を遺した。かれらは確かに独自の社会を有していたのだ。

目に見えないものはどうしても、「見ようとしないと見えてこない」。しかし目に見えるものだけを「存在するもの」だと認めてしまうと、「目には見えないが確かに存在したはずのもの」が失われていってしまう。

歴史学によって見えるアメリカの存在感は、19世紀後半の第2次産業革命を経て、超大国として登場する20世紀まで、はっきり言って極めて薄い。イギリスで生まれた社会契約的自由論がフランス革命へと結実するための「トスを上げた」くらいだ。

しかし文化人類学者のデヴィッド・グレーバーは、この視点がいかに偏ったものであるかを『民主主義の非西洋起源について』で指摘している。

歴史家たちは、ほとんど排他的に文献資料に依拠して仕事をし(中略)、新しい発想が生まれてくるのは文字の世界の伝統の内部からでしかない、とでもいうかのように振る舞うのが自分たちの職業的責任であると感じてしまいがちだ。(90頁)

文字に書かれたもの、物質として遺るもの——つまり、目に見えるもの、手に触れられるもの、数値化できるものだけを根拠に世界を構築する。それは征服者の論理であり、強者の論理である。

アメリカの歴史は、著す人によって大きく異なる。西洋中心主義的な歴史家か、それとも「自由」を自分たちの手に取り戻し、相互扶助的な社会の構築を目指した文化人類学者か。これだけ振り幅の大きな国は他にないのではないだろうか。これは、「アメリカ」を考える人にとって、大きな魅力の1つだと思う。

【参考文献】

デヴィッド・グレーバー著、片岡大祐訳『民主主義の非西洋起源について』以文社

〈プロフィール〉

青木真兵(あおき・しんぺい)

1983年生まれ、埼玉県浦和市に育つ。「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーター。古代地中海史(フェニキア・カルタゴ)研究者。博士(文学)。社会福祉士。2014年より実験的ネットラジオ「オムライスラヂオ」の配信をライフワークとしている。16年より奈良県東吉野村に移住し自宅を私設図書館として開きつつ、現在はユース世代への支援事業に従事しながら執筆活動などを行なっている。著書に『手づくりのアジール─土着の知が生まれるところ』(晶文社)、妻・青木海青子との共著『彼岸の図書館─ぼくたちの「移住」のかたち』(夕書房)、『山學ノオト』シリーズ(エイチアンドエスカンパニー)、光嶋裕介との共著『つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡』(灯光舎)などがある。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉青木さんと光嶋さんがその出会いからを話す対談が収録されている、こちらの本もぜひどうぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?