高校世界史「20世紀の文学」について考えたこと

私の勤務校では来年から新科目『世界史探究』が始まる。

そこで念のため『世界史探究』と『世界史B』の教科書掲載用語の異同を確認している。

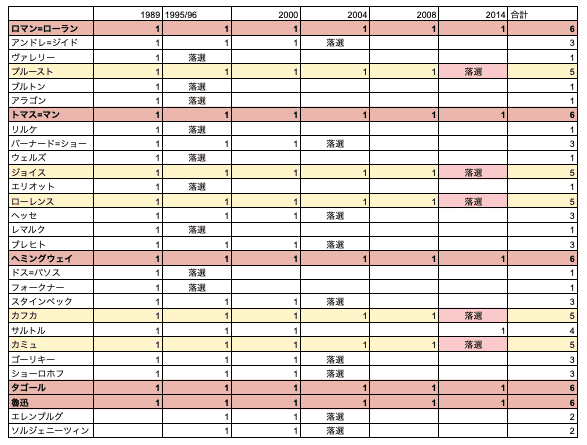

たとえば「20世紀の文化」のうち「文学」カテゴリに掲載されている人物名の変遷を、手元の『用語集』(山川出版社)の1989、1995(1995改訂)、2000、2004、2008、2014を比較検討してみようと思う。

「教科書に載っているのだから重要だ」ではなく、数多の作家の中から、どうしてこの人たちだけが教科書に載っているのかについて考えておきたいのである。

***

20世紀の文学者の用語集(山川出版社)における出現件数の変遷

なるほど。

要するにエントリーしている作家というのは、

そのほとんどが欧米諸国の出身で、

なおかつ、

(あ)ノーベル文学賞を受賞している

あるいは、

(い)((あ)とも被るが)なんらかの政治的なメッセージ性を帯びている、

ということなのだろうな。

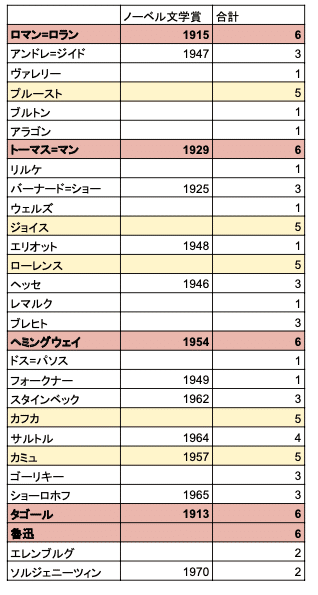

ノーベル文学賞を受賞しているかどうかチェック

とはいえ、誰が受賞しているのかいないのかなんて細かく把握しているわけではないので、いったん整理を試みることにする。

つまり、太字の人物は魯迅を除き、すべてノーベル文学賞受賞者だ。

魯迅は政治的な含意のある人物とみなせるが、ここで

(う)非欧米出身者の文学者

という条件も加えておこう。タゴールはアジア人初のノーベル文学賞受賞者であり条件(あ)とかぶる。

ノーベル文学賞を受賞していないが取り上げられる作家

というわけで、ノーベル文学賞を受賞していないにもかかわらず、世界的な評価の高い作家がみえてくる。

・プルースト(1871〜1922)

・ジョイス(1882〜1941)

・カフカ(1883〜1924)

の3名である。

いずれも第二次世界大戦終結前に逝去しているが、いずれも直接的に政治運動に身を投じるなどの(い)政治的なメッセージ性が別段強い人たちとはいえない。

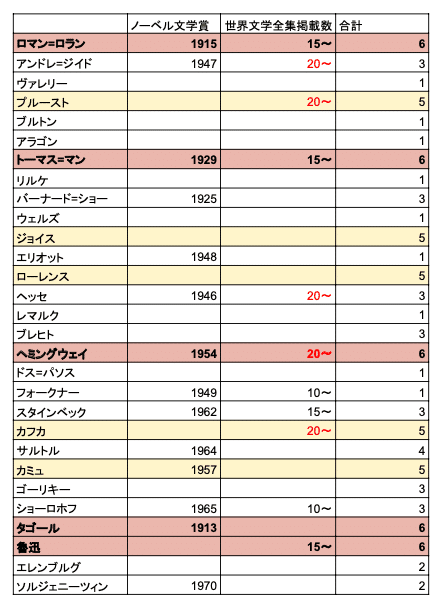

世界文学全集への注目

日本においては、大正時代の円本以降、教養の証として『世界文学全集』が大衆向けに刊行されてきた。この「世界文学」というカテゴリーは特殊日本的なものだ。熱心な出版企画が、日本の分厚い読書人層を醸成したのである。全集に掲載されることは、その作家の権威をおしあげることとなったし、よりよい翻訳をめざす切磋琢磨がおこり、実際にひろく読まれる(べき)作品を生み出すことにもつながった。

以下の表でたとえば「15〜」は、作品の掲載されている文学全集が15冊以上、「20〜」は20冊以上を示す。出典は、https://ja.wikipedia.org/wiki/世界文学全集。これを先ほどの表に重ねると、プルースト、ヘッセ、ヘミングウェイ、カフカの人気がみえてくる。

(い)政治的なメッセージ性の強い作家

政治的なメッセージ性、影響力をかんがみてノミネートされているのは、以下の作家だろう。

・レマルク(1898〜1970)『西部戦線異状なし』第一次世界大

・ゴーリキー(1868〜1936)『どん底』社会主義リアリズム

・魯迅(1881〜1936)『狂人日記』『阿Q正伝』文学革命

・エレンブルグ(1891〜1967)『雪どけ』

もちろんノーベル文学賞受賞者は、多かれ少なかれ政治的な発言力のある作家が選ばれるから、(あ)と(い)には重なる部分もある。

その他の観点として、詩人枠としてはヴァレリー(1871〜1945)とリルケ(1875〜1926)、戯曲作家としてブレヒト(1898〜1956)がいる。

また、SF作家としてウェルズ(1866〜1946)が選ばれているほか、シュルレアリスムからはブルトン(1896〜1966)、アラゴン(1897〜1982)が選ばれている。

選考から漏れた作家を検討してみる

こうしてみてみると、20世紀の文学者リストから漏れた作家の特徴がみえてくる。

・欧米諸国の出身者ではない。

・男性ではない。

・必ずしもベストセラー作家とはいえない。

順番に検討しよう。

欧米諸国の出身者ではない人物として、定番はタゴール(1861〜1941)だ。なぜ植民地期インドにおいて、タゴールが俎上にあがったのか。それ自体を切り口にしてもおもしろいだろう(彼は詩集『ギーターンジャリ』を自分で英訳刊行している)。そして、魯迅。

まず、『世界文学全集』の掲載数が多いのだが、高校世界史で重要度ランクの低い作家は以下の通りである。

・サマセット・モーム(1874〜1965) 『月と七ペンス』 15冊〜

・マーガレット・ミッチェル(1900〜1949)『風と共に去りぬ』 20冊〜

・パール・バック(1892〜1973)『大地』 15冊〜

また、話題となった池澤夏樹個人編集世界文学全集で収録されている作家から、個人的に気になる作家をいくつかピックアップしてみると。

・クンデラ(1929〜)『存在の耐えられない軽さ』→プラハの春

・ケルアック(1922〜1969)『路上』→ビート文学。1968年運動への影響

・サガン(1935〜2004)『悲しみよこんにちは』

・ヴァージニア・ウルフ(1882〜1941)『ダロウェイ夫人』

・石牟礼道子(1927〜2018)『苦海浄土』

次に、発行部数が累計数千万部以上とべらぼうに多いのに、高校世界史で重要度ランクの低い作家をいくつかピックアップしてみると以下の通りである。

・L・M・モンゴメリ(1874〜1942)『赤毛のアン』

・J・D・サリンジャー(1919〜2010)『ライ麦畑でつかまえて』

・サン・テグジュペリ(1900〜1944)『星の王子さま』

・アガサ・クリスティ(1890〜1976)『オリエント急行殺人事件』

・ビアトリクス・ポター(1866〜1943)『ピーター・ラビット』

まあ、挙げればキリがなくなるのは無理もない。世界史の副教材として使われている資料集や用語集(たとえば実教出版や受験参考書としてよく用いられる東進の一問一答)には、もっと細かく列挙されていて、それらが参照され入試問題に使われることで、重箱の隅が余計につつかれるという循環もある。

一応、(あ)ノーベル文学賞を受賞している作家のうち、比較的知名度の高いとおもわれる作家を列挙しておこう。世紀転換期の作家については19世紀の文化に分類されることもあるので注意。

・キップリング(1865〜1936) 1907年受賞

・メーテルリンク(1862〜1949) 1911年受賞

・イェイツ(1865〜1939) 1923年受賞

・パール・バック(1892〜1973) 1938年受賞

・パステルナーク(1890〜1960) 1958年受賞

・ベケット(1906〜1989) 1969年受賞

・川端康成(1899〜1972) 1968年受賞

・ネルーダ(1904〜1973) 1971年受賞

・ガルシア・マルケス(1927〜2014) 1982年受賞

どうしてこんなことをしているのか

さて、そもそもどうしてこんなことをしているのかといえば、新科目「世界史探究」の登場により、教科書に記載される用語数が大きく精選されるからだ。一例を挙げれば、某社の教科書からは「20世紀の文化」という項目自体が消滅しているし、索引にもスタインベック、魯迅以外は見当たらない(トマス・マンはいないが、トマス・リプトン!はいる)。

もちろん、どの程度削ぎ落としているのかは、教科書会社や著作者によっても異なる。大学入試において各大学がどのように反応するのか未知数な部分もある。とはいえ、「サルトルが『嘔吐』を発表した背景は…」と解説を通じて記憶させたり、ストーリーを紹介して「これくらいは知っておかなきゃいけないよ」と啓蒙したりすることに、どんな意味があるのか(そもそも教えている私自身、当たり前だが全部が全部読んでいるわけがない)。「これもない、あの用語もない!」ではなく、そうした用語をいったん削ぎ落としたときに残る骨組み、すなわち歴史像をどうやって構築できるのか。知識は不要であるとか知識を消滅させるというのではなく、いったん歴史的な世界に潜ることで、より豊かな歴史像を構築するにはどうするか。教育学的にいえば、「ロマン・ロランを教えるレリバンスは何か」という点が問われるように思う。

その意味では、これまでのラインナップが欧米諸国の出身者に偏っていたこと。非欧米出身者がとりあげられる際には、欧米の小説という体裁とは異なる側面、たとえば土着的なマジック・リアリズムとか口承文学といった、オリエンタリズム的な要素がクローズアップされがちであること。英語の特権圏に自覚的であるべきこと。「国民文学に属する前から世界文学に属する作家や詩人」とでもいうべき、カミュやエメ・セゼールのような人たちにも注目すべきこと(西成彦「世界文学は何語で書かれるか」、坪井秀人ほか編『越境する歴史学と世界文学』臨川書店、2020年、121-135頁も参照)。

それに女性の書き手や、成田龍一氏が実践されているように大衆にひろく受け入れられた歴史小説、推理小説、SF小説(たとえばJ・R・R・トールキン(1892〜1973)やJ・K・ローリング(1965〜)とか、アメリカのニューソート(自己啓発)の代表、D・カーネギー(1888〜1955)なんてのも)などにも目配せをしてみると、20世紀という時代をより多面的に見る仕掛けを構成することができるかもしれない。そんなことを考えながら、来週発売される成田龍一氏の新刊も読んでみたい。

単なる”教養”の囲い込みと継承ではなく

ヨーロッパではじまった近代文学のフォーマットは沼野充義氏が最終講義でとりあげられたように21世紀にはサハリン/樺太にまで及んでいる。村上春樹を歓待するサハリンの読者がいる。

世界文学全集に名を連ねるというのは、一種墓碑のような意味合いもある。ベストセラー作家は文学全集に入りにくい。読まれなくなったからこそ、読みつがれてほしいので収録される。そのとき、誰が誰に対して、なぜ、読みつがれてほしいと願っているのか。

2050年の教科書において、21世紀前半の文化はどのように語られるのだろうか。東野圭吾や村上春樹やラノベやONE PIECEやマーベルやディズニーは入っているだろうか。中韓など東アジア、東南アジアの作家はどうか。文化って何なのだろうか。文化史を、単なる教養の囲い込みと継承のためではなく、歴史を読み解く素材として扱う方向性。その線を目指してみたい。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊