新科目「歴史総合」をよむ 1-3-5. 立憲制の広まり

■立憲制の普及

メイン・クエスチョン

立憲制の導入は、なぜ世界各地に広まっていったのだろうか?

憲法は、イギリス、フランス、アメリカ合衆国で、早くから制定、定着していった。19世紀後半にはイギリスで自由党・保守党による二大政党制が、選挙権の拡大とともに定着した。また、フランスでも1870年代に共和政の憲法が制定された(第三共和政)。

一方、たとえば19世紀後半に国家統一の進んだドイツでは、比較的君主権の強い憲法が制定された。

資料 北ドイツ連邦憲法(1868年4月16日)

Ⅰ 連邦の領域

第1条 連邦の領域を構成するのは、ラウエンブルクを含むプロイセン、ザクセン、……リューベック、ブレーメン、ハンブルクの諸邦国およびマイン川以北のヘッセン大公国領である。

Ⅱ 連邦の立法

第2条 連邦は、本連邦の領域内において、本憲法の内容に従い立法権を行使する。その場合、連邦の法律は邦国の法律に優先する効力をもつ。(中略)

第3条 連邦の領域全域にわたって、共通の市民権が存する。(中略)

第5条 連邦の立法は、連邦参議院と連邦国会によって行われる。連邦の法律のための必要かつ十分条件は、両院の多数決による一致である。

Ⅲ 連邦参議院

第6条 連邦参議院は、連邦各邦国の代表者から構成される。(中略)

Ⅳ 連邦主席

第11条 連邦主席に権限は、プロイセン国王に属する。連邦主席は、その執行にあたり国際上、連邦を代表し、連邦の名において宣戦を布告し、講和を締結し、外国と同盟およびその他の条約を結び、外交使節を派遣し、接見する権限を有する。(中略)

ドイツでこうした君主権の強い憲法が制定されたのは、イギリスやフランスなどの西欧諸国に早急に追いつくためには「上からの近代化」が必要と考えられたからであった。

***

オスマン帝国のミドハト憲法

サブ・クエスチョン

西欧諸国の植民地政策に対抗するために、オスマン帝国にはどのような選択肢があったと考えられるだろうか?

オスマン帝国では、対外情勢の緊迫した19世紀前半から、すでに近代国家の建設に向けた試行錯誤がおこなわれていた。

1876年に、法治国家であることを示す目的からミドハト憲法が発布され、欧米流の国民国家建設が目指された。

しかし、1876年にスルタンがロシアのとの戦争を口実に停止し、専制政治をおこなった。

資料 ミドハト憲法(1876年)

第7条 ……陸海軍の統帥、軍事行動の指揮、イスラーム法および法律の執行、行政書部局の事務に関する規則制定の命令……は、スルタンの神聖なる大権に属する。

第10条 個人の自由はいかなる類の侵害からも保護される。何人も法律の定める理由および手段を除いては、いかなる口実によっても処罰されない。

第53条 法律の新規制定又は現行法の改定の発案権は内閣に属するが、元老院および代議員もまた、その権限の範囲内の事案について、法律の制定および現行法の改定を請求する権能を有する。

憲法を停止したアブデュル=ハミト2世は、イスラーム主義(イスラームに基づく考え方)によって、オスマン帝国を立て直そうとしていた。

資料 アブデュル=ハミト2世『政治回顧録』(執筆年代不詳、19世紀末)

イスラーム主義の本質を考えるとき、われわれは結束を強化すべきである。中国、インド、アフリカの中央部をはじめ、全世界のムスリムたちはお互いに密接な関係になることに有効性がある。このような時に、イランとの相互理解がなされていない事態は残念なことである。それゆえ、ロシアおよび英国にもてあそばれないように、イランはわれわれに接近することが重要である。

(出典:設樂國廣訳『世界史史料9』岩波書店、142-143頁)

Q. アブデュル=ハミト2世は、どのようにして西欧の植民地政策に対抗しようとしていたのだろうか?

アブデュル=ハミト2世は、西欧の教育制度を導入するなど、西欧化を推進していなかったわけではない。

しかし、彼の力点は、憲法によって「国民」を創出することよりも、全世界のイスラーム教徒の連帯をつくる方針に置かれていた。

インドなどのムスリムから募金を募り、ヒジャーズ鉄道という巡礼鉄道の建設も提唱している。

資料 ユスフ・アクチュラ『3つの政治路線』(1904年刊)

オスマン帝国において、西洋に感化されつつ、教科と進歩への願望が自覚されて以来、主として3つの政治的路線が構想され追求されてきたと私は考える。その第一は、オスマン政府に属する多様な諸民族を同化し、統一して一つのオスマン国民を創出すること。第二には、カリフ権がオスマン朝の君主にあることを利用して、すべてのイスラーム教徒を上述の政府の統治下で政治的に統一すること(西洋人が「パン=イスラミズム」と呼ぶところのもの)。第三に、人種に依拠したトルコ人の政治的ナショナリティを形成することである。(後略)」

Q. オスマン帝国では、20世紀初めにかけて、どの路線が台頭していくことになるのだろうか?

***

大日本帝国憲法

サブ・クエスチョン

明治政府は、どのような立憲制を導入することによって、国民づくりを進めようとしていったのだろうか?

日本も、やはり法治国家としての体制を内外に示す必要から、欧米モデルをとりいれた憲法を制定しようとする動きが生まれた。1870年〜1880年代の日本では、欧米の思想を学んだ知識人や地方の人々も参加し、民主化を求める自由民権運動がおこり、民間の憲法案も多数発表された。

資料 植木枝盛「東洋大日本国国憲按」

自由民権運動に影響を与えたのは、中江兆民がジャン・ジャック・ルソーの『社会契約論』を翻訳した『民約訳解』である。この著作は漢文であったため中国でも読まれ、欧米の概念が日本語訳を通して中国語に導入されることとなった。

新聞や雑誌による政府批判が強まる中、政府側は1875(明治8)年に讒謗律・新聞紙条例、1887(明治20)年には保安条例が公布され、言論弾圧が強まった。

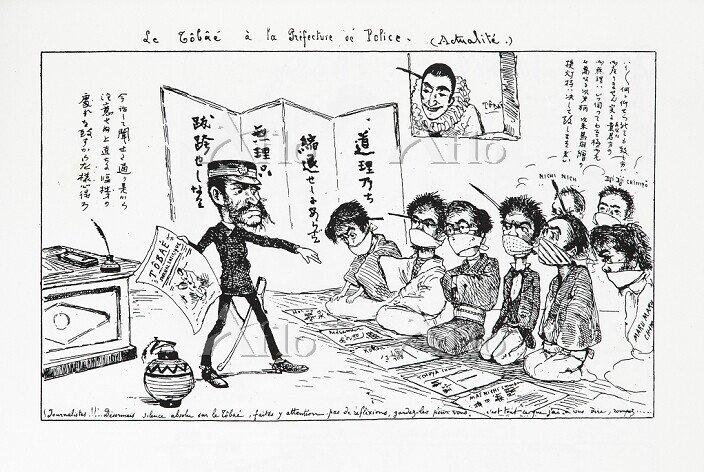

資料 言論弾圧に対する風刺画(1888年)

警察官は在日フランス人向けの風刺漫画雑誌『トバエ』(TÔBAÉ)を手にし、民権論派の新聞記者たちに猿轡をさせている。右上にいるピエロが、風刺画の作者ビゴーである。

結果的に、君主権のつよいプロイセン型憲法を採用することが決定され、1889年に大日本帝国憲法が制定された。

資料 大日本帝国憲法(1889年)

第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニテ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

憲法制定に関わった伊藤博文は、1882年に、ヨーロッパに憲法調査のために派遣されている。

資料 明治天皇による伊藤博文派遣の勅語

「朕、明治十四年十月十二日の詔を履み、立憲の政体を大成するの規模は、固より一定する所ありと雖も、其の経営措画に至ては、各国の政治を斟酌して、以て採択に備へるの要用なるが為めに、今爾をして、欧洲立憲各国に至り、其の政府又は碩学の士と相接して、其の組織及び実際の情形に至るまで観察して、余蘊なからしめんとす。」

資料 岩倉具視宛の伊藤博文書簡(1882(明治15)年8月11日)

「博文、欧州にまいりましてから、取りしらべたことどもは、一片の紙切れには書きつくせませんから、申しあげません。ドイツでは、有名なグナイストとシュタインの両先生について、国家組織の大体を了解することができました。皇室の基礎をかたく定め、大権をおとさない大眼目は十分に立ちましたから、追ってお知らせ申しあげましょう。

英米仏の自由過激論者が書いたものだけを、まるで金科玉条のように誤り信じて、ほとんどその方向に国家をむけようとする勢いは、今日の日本の現状でありますが、これを取りもどす道理と手段とが分かりました。報国の赤心をつらぬく時機に、その効果をあらわす大切な道具になると存じますので、心中ひそかに、死にどころをえた心地がいたします。将来の楽しみにしているしだいでございます。

二人の先生の説くところは、国の組織の大体について、結局、君主立憲体と、共和体の二種に大別し(このなかには、いろいろな分派がありますが、それは小さな差別にすぎません。たとえば君主があって共和体の国があり、君主のない共和体の国があり、君主専制の国があり、君主立憲であって議会を有する国があるなど)、君主立憲政体であれば、君主の位とその権力とは、立法の上位におらなければならないという意味です。それですから、憲法をつくり、立法と行政との両権をならべて立て(立法議政府、行政宰相府)、それはちょうど人間が、意思と行為との二つあるのを必要とするのと変わらないというのです。ただし国と人体とちがうところは、意思と行為との二つともに、その組織が、おのおのその運用を異にする。この二つの組織の運用がならびおこなわれ、たがいに変わらないという理であります。君主はこの二つの組織の上にあって、いわゆる国の元首である。それであるから、法をもって君主を束縛してはならない。また刑を君主にくわえてはならない。おかすべからざる地位に立って、国を統轄する。それが君主の位であり、職であるのです。君主の許可がなければ、命令というものはない。この許可権は、君位と君権とだけに、専属するのです。

法律は、両院すなわち議会の議決によってつくられるもので、命令は政府が発布するものである。そうして法律と命令とは、その効力を同じくする。ただし、この二つは、たがいに衝突することはできないのです。またそれは、予防する方法があります。すなわち、すべて法律の草案は、政府すなわち内閣行政府が起草するのであるから、たとえ立法議会において、政府の意に反する法律を議定しても、政府が承諾しなければ、君主はそれを許可発布しない。君主の許可発布がなければ、それは法律ではなくして、草案たるにとどまるのです。大体は右のとおりであります。これを細かく論ずることは、とても一朝にして尽しえません。それゆえに、上に述べた二種の区別は、たとえ君主制の国といっても、君権が完全でなければ、その政体は共和である。国を統治する権力は、国家にかたよって、総理は、国会の勢力の動きによって、進退しなければならないことになる。それが共和制であります。ヨーロッパの現在の形勢では、しだいに、君権はけずられ、政府は国の臣僕のような姿におちいり、統治の実権を握るところがないようになる。それでは、とうてい、国権をひろめ、庶民の幸福をたもつことはできない。それゆえに、立憲君主制として、君権を完全にし、立法、行政両立の組織をかたく定めようと期すること、それが、真正の政体であり、また真理であるというのです。

この理によってみれば、日本の皇室のごときは、二千五百有余年、国の形が固まらないまえから、すでに君主がその地位を占めています。それであるから、国憲を定め、国会をおこすときになって、はじめて君主の地位が認められるべきものではないのです。ヨーロッパの政治学者は、君主は国権の上におかれると説いています。ましてや、わが皇室としては、そうあるべきは当然であります。なお細かく申しあげたいことがありますが、紙面に余白がないので、後便にゆずります。時節がら、邦家のため御自重ください。この書面は、多忙のあいだに認めたものですから、前後矛盾も少なくないのですが、悪しからず御推読ねがいます。

明治十五年八月十一日

オーストリア、ウイーンにて 博文

岩倉公閣下」

(出典:蜷川新「天皇—誰が日本民族の主人であるか」、青空文庫、https://www.aozora.gr.jp/cards/001776/files/56239_56991.html。蜷川新による現代語訳)

Q. 伊藤博文は「皇室の基礎をかたく定め、大権をおとさない」ためには、どのような政体をうちたてることが望ましいと述べているだろうか?

***

中国での変法運動

サブ・クエスチョン

中国では、日本の憲法制定の、どのような点を導入しようとする運動が起きたのだろうか?

中国でも、日清戦争に敗れた衝撃の中で、憲法を制定しようという運動が起きた。

資料 康有為の上奏文(1898年1月29日)①

日本の維新の始まりを考えますに、三点があります。第一には、広く群臣に旧習を改め維新をはかり、天下の輿論を採用し、各国の良法を取り入れることを約束したこと、第二には、朝廷に制度局を開創して、天下のすぐれた人材20人を抜擢して参与し、一才の政治要件および制度を刷新したこと、第三には待詔所〔上書所〕を開設して、天下の人士に上着を許し、国主が常時これを通覧sい、適切な考えを述べた者は制度局に所属させたことです。……

こころより皇帝陛下にお願いしたいことは、こうした方法を是非ご採用いただきたい。……吉日を選んで多くの臣下を天壇の太廟に集合させ、あるいは皇城の乾清門に出御されて、詔を下して注意を喚起し、天下に維新更始を伝え、上下心を一つにして、ことごとく旧弊を除き天下の輿論を採用し、各国の良法を取り入れることを宣布していただきたい。……(攻略)

(出典:並木頼寿『世界史史料9』岩波書店、144−145頁)

資料 康有為の上表文(1898年1月29日)②

世界の諸国を見ると、みな変法をすれば強くなり、守旧のままでいると滅亡している。……万国の情勢を見ると、きちんと変ずることができれば、そのまま国として発展し、変ずることができなければ、滅んでしまう。さらに全変すれば国は強くなるが、少ししか変わらなければそれでも国は滅んでしまう。……現在における〔中国の〕病は、旧法を墨守して変に向かおうとせず、列国競争の法を採用せずに、世界の国家を上下関係で把握する「一統垂裳」の法をおこなっていることだ。

(康有為「応詔統籌全曲摺」=第六上書、『知新報』(第78冊、光緒24年12月11日)、三谷博ほか『大人のための近現代史 19世紀編』東京大学出版会、2009年、267頁より重引)

康有為は、明治維新後の日本の情報を得て、これにならって上からの急激な改革を進めようとした。しかし同年中に、保守派のクーデタによって頓挫してしまった。

資料 変法運動に対する批判

変法は朝廷のなすべきことであって、民間士人とは関わりがないのではないか、という者がある。しかし、そうではない。法の変と不変は国家が操る権を有するとはいえ、それは実は、民間士人の意向や議論に基づいて成り立つものなのである。

……〔ここで張之洞は、洋務運動によって、有能な人々がさまざまな事業を立ち上げたのにも関わらず、後継者に見識がなく、事業の多くが持続・拡張されなかったことについて嘆いている。〕

変ずべきでないのは人倫・紀綱であって、法制ではない。聖堂であって、器械ではない。心術であって、工芸ではない。(中略)いわゆる道の本とされるのは、三綱四維〔君臣・父子・夫婦の道と礼・儀・廉・恥の根本道徳〕であって、もしこれを捨てるなら、法は行なわれず世は大乱に陥るだろう。しかし、もしこれらを守って失わないなら、孔子や孟子が甦ってきたとしても、変法の非を主張することはあり得ないであろう。

(出典:湖広総督 張之洞『勧学篇』(1898年刊)、並木頼寿『世界史史料9』岩波書店、146-147頁。〔 〕内は筆者が加筆(詳細は出典元を参照のこと))

Q. これを記した張之洞は、康有為らの変法運動の革新的な政策や事業そのものを批判しているわけではない。それをどのように進めていくべきであるかという点について批判している。張之洞の主張のポイントはどこにあるだろうか?

***

憲法を導入に失敗した諸国は、近代に乗り遅れた野蛮な国?

日本は西洋諸国をみならった憲法の導入に成功し、見事立憲君主国となった。

しかし、中国のように憲法の導入に失敗した諸国は、近代に乗り遅れ、その後の進歩から落伍していくこととなる。

このような “ストーリー” は、いろんなところで語られるお馴染みの型である。

でも、このような言説にたいしても、一度疑ってかかったほうがいい。

ある言説を「疑う」には、どうすればいいのだろうか?

いちばん手っ取り早いのは、その言説を成り立たせている暗黙の了解や前提が何なのか、考えてみることだ。

たとえば、この言説においては、「憲法」が導入されることは、しばしば国民国家の勃興や民主主義の理念の伸張と同一視される。

しかしである。

ヨーロッパにおいても、19世紀に憲法が導入された国は、国民国家ではなく帝国が多く、国民の権利も大きく制限されていることだって多かった。

歴史学者リンダ・コリーのいうように、「1950年の時点においてさえ、近代的な成文憲法が誕生してからすでに200年近い時が経過しているというのに、十分な民主主義政体であると一般に認められた主権国家は、わずか22カ国しかなかったのである」(下掲書、305頁)。

憲法が広がることで立派な国になれる、もっといえば、その憲法がアメリカやイギリスで導入された形に近ければ近いほど、その国は立派である。

上記の言説は、そのような価値観を尺度にして、アジア諸地域にあてはめようとしていないだろうか?

歴史学者リンダ・コリーは次のように述べている。

「アメリカ合衆国とラテンアメリカの大半では、憲法は制定当初から、共和制を生み出し恒久ならしめるために機能してきた。ところが、世界のその他の国々では、1914年までは憲法の大半が君主政体を共存していた。成文憲法の多様性が、各国言語の違いの大きさの産物であることも、また避けられないことである。 “constitution” に相当するもっとも一般的な日本語は「憲法」で、その意味は規範と法規であるが、この日本語もまた中国由来の漢字二文字からなる合成語であり、その言葉がもつ政治的な含意は、英語の “constitution” とは異なる。また、この言葉やその類語を意識的に避けて用いない政治体制もある。1814年に王政復古で即位したルイ18世は、憲章(chartre)と、明確に異なる語をあてることで、革命期の憲法やナポレオンの憲法の違いをきわだたせた。」

かつてベネディクト・アンダーソンは、出版資本主義が国民国家形成にはたした役割を論じた。

おそらくその議論を踏まえ、コリーは憲法こそが「できれば「単一の」正当化と管理のためのテキスト」を欲した国家や政体によって支持され、「識字率や輸送手段、郵便制度、社会的流動性、移民、そしてなにより印刷技術が、各地でこれまでになく急速に発達しつつあった世界に、見事に適合した」と指摘する(上掲、307頁)。

いったんテキスト化されたデータは、文字の読める人のみならず、読めない人にも広がっていく。読める人が、読めない人に向かって読み聞かせすることが可能になるからだ。

さらに各国で制定された憲法は、相互に参照され、別の国や政体の憲法に植え付けられていった。「起草する人たちはしばしば、コスモポリタンな剽窃者」となったのである。

維新期の日本の政策担当者は、イギリスのインドの植民地支配における法制度を参考にして地租改正を制度化したのも、これに類する事例だ。国や植民地を超え、テクストが国や大陸をまたぐようになったのには、交通インフラのグローバル化が背景にある。外交ルートや移民ネットワークを通して、短期間のうちに外国の情報が交換され、出身国の動向を左右する時代となったのだ。

そして何よりも重要な事実は、19世紀の多くの帝国が、国内外の人々の権利を制限する一方で、成文憲法の制定にきわめて熱心であったという事実である。

「憲法は国家権力を制限するためのものである」という前提に立ってみれば、これは奇妙なことである。

しかし、その前提そのものが間違っていたとしたら?

憲法が、支配のための道具として利用されていたのだとしたら?(たとえば1951年までにイギリス連邦内の70にものぼる別々の憲法は、イギリス国内でつくられているし、女性や先住民など、権利付与の対象外となる人々も着々と明記されていった)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊