新科目「歴史総合」を読む 2-1-1. 大衆社会の時代

2-1-1. 大衆社会の時代

メイン・クエスチョン

近代化の進行した国の人びとは、帝国主義政策や総力戦の影響を受ける中で、どのような国家が理想であるととらえていたのだろうか?

19世紀に近代化を進めた国家では、人々に国民としてのアイデンティティを高めさせ、国民としての義務(納税、兵役、教育)を果たさせることが目指された。

その一方で、国民は政治参加を求める運動を起こし、議会を通じて発言するようになっていった。

つまり、国民としての意識を形成する方向性(ナショナリズム)は、国民が政治的な主体となっていく方向性(デモクラシー)と絡み合って展開されていったわけだ。

***

■「近代化」から「大衆化」へ

サブ・クエスチョン

近代化を果たした国々の人びとは、帝国主義に対して、どのような態度を取ったのだろうか?

こうした動きの背景にあるのは、「近代化」の動きだ。

これまで見てきたように、近代化を目指し工業化を進めた資本主義諸国は、19世紀末以降、しだいに原料供給地や市場を求め、帝国主義政策をとるようになっていった。

日本の場合、近代化はペリー来航(1853年)をきっかけとし、明治維新(1868年)による国民国家づくりを通して制度化されていった。

しかし士族反乱や自由民権運動など、政府の主導する国民国家づくりに対する反発が強まり、国民国家としての統合は危機にぶち当たる。

しかし1894年の日清戦争を契機に、日本は対外への膨張政策をとるようになり、1900年の義和団出兵を機に、本格的に帝国主義列強に伍することになっていった。

ナショナリズムの展開とデモクラシーの展開は、そのような日本の対外的膨張の下、政府だけでなく人々によって展開されていくこととなる。

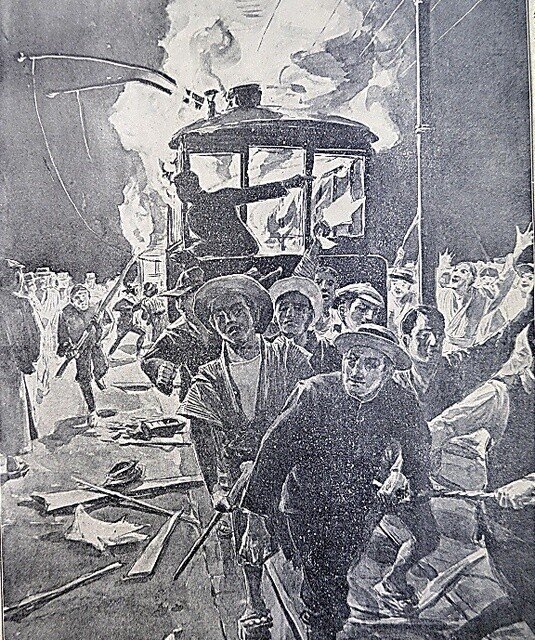

そのような転換を生むきっかけとなった事件が、日露戦争後の日比谷焼打事件だ。

資料 『東京騒擾画報』(『戦時画報』第66号、臨時増刊)1905年

ロシアとの講和に反対する人々が、政府を批判するデモに参加し、東京のみならず地方都市においても大きな騒擾が起こされたのだ。

当時の都市にはどのような人々が住み、こうした騒擾に加わっていったのだろうか。

***

一般に、工業化が進展すると、多くの人々が農村から都市に移り住み、企業から賃金を受け取る労働者となる。

企業は勤勉な労働者を期待し、また、国家は産業を振興させようと、公教育を整備していった。

一方、労働者の間では、自分たちを「労働者階級」という一つのアイデンティティも広まっていく。労働者の境遇を改善するために、資本主義の弊害を取り除こうとする社会主義思想も発達した。これらは、国家統合を進めようとする国家にとっては脅威であった。彼らの手に参政権がない場合、その意思を表示するための運動は騒擾という形を取らざるをえなくなる。

たしかに、産業や技術が発達するにつれて、労働者の生活水準は向上し、企業の生み出す新製品は魅力的な広告を通じて人々の消費を呼び起こすようになると、労働者の意識はゆくゆくは「消費者」としての意識へと変容していく。都市を中心に生活する労働者が、企業の生み出す商品を消費するとともに、政治にも参加する——そういった、画一的な行動をとる大勢の人々(「大衆」)の活動する場所が「社会」として認識されるようになっていく。人々の画一化をもたらしたのは、マスメディアの発達だ。雑誌、新聞、ラジオにより、同じような情報を大量に発信することが可能となった。国家も大衆の動向を無視して政治をおこなうことができなくなり、大衆の満足するような政策をうちだしていくようになっていく。

しかしその一方で、国民としての権利にあずかることができていないとの意識を持った人々が一斉に行動するとなれば、政府の転覆も可能である。これを防ぐために国家は、思い通りの社会秩序を守るため、軍隊や警察を整備することで治安を維持しようとするようになった。

日露戦争の頃、日本の都市には、旦那衆(抽象商工業者)と呼ばれる地域の有力者と、そのもとで働く雑業層(職工、日雇い、商店の雇い人など)がいて、互いに相反する立場に立っていた。

しかし、日露戦争後の講和に対して、両者は一致して反対。さらに新聞メディアも、国民が一致して政府を批判しているというメッセージを発信した。

その背景には、ヨーロッパ列強であるロシアに勝利したことは、明治維新以降の近代化の成果として、人びとの「国民」意識を高揚させていたことも無視できない。

こうした動きを後押しする形で、国民を主体とする立憲主義を主張したのが、吉野作造だ。彼の主張は、国内的に立憲主義を確立し、国外的には帝国主義を支持する自由主義で、民本主義と呼ばれる。

つまり、帝国主義を前提として、ナショナリズムの実現とデモクラシーの実現を同時に推し進める風潮が、当時の人びとの間に広く共有されていったわけである。

こうした動きに対して、社会主義者の中には、議会を通じて人びとの福利を高めようとする方向性(社会民主主義といいます)だけでなく、幸徳秋水のように、国民国家形成や帝国主義政策に批判的な動きも生まれ、弾圧の対象となっていきました。

***

■「大衆化」と総力戦

サブ・クエスチョン

総力戦は、人びとと国家との関係を、どのように変えていったのだろうか?

国家が大衆のコントロールに強い関心を持つようになったのは、「総力戦」という新しい形態の戦争が、国家の命運をにぎるようになったことが一因だ。

総力戦とは、①兵士(前線)のみならず民間人(銃後)も動員し、②軍事のみならず、政治・経済・社会のすべてを巻き込み、③プロパガンダによる国民の戦意高揚を図ろうとする戦争の形態を指す。

第一次世界大戦と第二次世界大戦を通して、勝利の鍵をにぎるのは、産業と科学技術を基盤とする経済力だけでなく、健康で強壮な人々、さらに愛国心を持つ国民文化の育成にあると考えられるようになった。「国民」を強制的に動員するだけでなく、すべての「国民」が主体的に戦争に参加させることが重視されることになったのだ。

ラジオのような音声メディアや、映画のような映像メディアには、人々の心を揺さぶり、強いイメージを喚起する力がある。国家はしばしば歌謡・演劇・映画・文壇といった文化領域をコントロール下に置こうとし、国家の方針にそぐわない文化を統制しようとした。

資料 第一次世界大戦中のアメリカにおける「戦時広報」

早くも参戦の1週間後の4月14日、戦時の「健全な世論」形成を担う戦時広報委員会(CPI)が大統領行政命令のかたちで設置された。事業全体を統括する委員長には民間のジャーナリスト、ジョージ・クリールが就いた。[…]

CPIに課せられた最大の任務は、人々に戦争目的を周知、解説することだった。たとえば第一号パンフレット、『いかに戦争がアメリカに到来したか』は次のように参戦の経緯を語っている。

[…(下記写真参照)]

ここに示された戦争目的は、参戦直後のアメリカ政府の公式見解と見て間違いない。モンロー・ドクトリンの伝統と将来の平和構築を結びつけるレトリックや、ドイツの専制とアメリカが依って立つ「被治者の合意」を二項対置する論法は、CPIが製造する様々な媒体に登場する定番のモチーフとなった。[…]すでに見たように、二年以上前に起ったルシタニア号事件は、アメリカ参戦の直接的な原因とはいいがたかった。しかし、戦時下の国内宣伝によって、この二つの出来事はアメリカ人の集合的な記憶の中で分かちがたく結びつけられた。『いかに戦争がアメリカに到来したか』は、総部数543万という凄まじい数が印刷され、全米の津々浦々に配布されたのであった。その後、休戦までの一年半、CPIは膨大な情報を国民社会に向けて発信し続ける。新聞各紙へのプレスリリースは6000回を超え、総計7500万部のパンフレットと無数のポスターを発行した。

※Google Booksで閲覧可能(上記リンクは第1号)

国民の心に切り込もうとしたのは、国家による直接的な国民教化だけではない。地域社会における年齢別の団体や、婦人団体など、草の根の団体が、国家の指示あるいは自発的に、国家のために生活を改善しようという運動も見られるようになっていった。

国民たちに国家に協力しようという気持ちを起こさせるため、国家は社会保障制度を整えていった。人口統計や社会統計が実施されるとともに、国民の遺伝的な形質そのものを改良することで国民の身体を改良しようとする優生学も、各地で盛んになっていった。

その犠牲となったのは、世界各地で劣等人種と位置付けられた人々や、ハンセン病などの患者や障がい者、同性愛者であった。

日本の場合、第一次世界大戦においては総力戦には至らなかったものの、ヨーロッパにおいてまったく新しい戦争の形が生まれたことは、政府や軍部のただならぬ関心を集めることになった。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊