1.3.8 ローマの生活と文化 世界史の教科書を最初から最後まで

ローマの文化はしばしばギリシアの文化と比べられる。

同時代のローマ人から見ると、ギリシアの文化はいわば “先輩”。

ローマの文化はギリシアの文化と溶け合いながら発達をしていった。

しかし一方、ローマのあった地域は、当時の世界においては「新興地域」にあたる。

それまで数千年もの間、長らく文明が栄えていたのは「オリエント」と呼ばれる地域。

現在でいうところの中東エリアだ。

どこからどこまでが「オリエント」にあたるのか

—その範囲は「オリエント」という地域を区切る人がどういう意識を持っているかによって変わるもの。

その後の歴史を見てみると、ヨーロッパにはその後「キリスト教」が広がる。

そして、7世紀以降にイスラーム教の広がった中東地域との間には「区別」が生まれるようになる。

しかし、その当時のヨーロッパの人々にとってギリシアとローマの文化は、一部で評価されることはあっても、大方にとっては「キリスト教の教えを知らなかった頃の文化」に過ぎなかった。

ギリシアとローマの文化に対する評価が一変するのは、16〜19世紀のことだ。

ヨーロッパに住む人々にとって、ギリシアとローマの文化が「お手本にすべき文化」(古典。クラシック)とみなされるようになった。

そうなると、しだいにギリシアよりも東にある “向こう側” の地域は、ざっくりと「ヨーロッパではない地域」「ギリシアとローマの文化に取り残された“遅れた”地域」とみなされるようになる。

19世紀になってヨーロッパ諸国の中東への軍事的な進出が強まると、ますますその傾向は強まった。

その過程で、「オリエント」という地域は、歴史的に「専制君主」が支配する「野蛮」で「不自由」で「非民主的」な地域であり、反対に「ギリシア文化とローマ文化」の影響を受けた「ヨーロッパ」は歴史的に「文明」的で「自由」で「民主的」な地域であるとの認識が広がるようになっていく。

こうして紆余曲折をたどりつつ、ヨーロッパの人々は、自分たちの文化の源流がギリシアとローマにあるのだという意識を共有するようになっていった。

ヨーロッパの文化のさまざまな部分にギリシアとローマの文化の要素がみられるのは、そのためなのだ。

建築

ローマ文化の特質として第一にあげられるのは、土木・建築の技術。

「アーチ構造」の施工技術を先住のエトルリア人に学んだローマの人々は、征服地域にローマ風の都市を建設し、そこにさまざまな公共建築物を建設した。

都市の中には浴場(よくじょう)、

凱旋門(がいせんもん)、

闘技場(とうぎじょう)が決まって建設された。

舗装された道路や、飲み水を運ぶための水道橋(すいどうきょう)も特徴的だ(有名なガールの水道橋は、ローマではなくフランスの南部にある)。

これらの建築物は、すでに長い歴史を持つオリエントの文明の影響も受けている。

中東や北アフリカを旅したことがある人なら、「こんなところにまでローマの遺跡があるのか!」と驚いたこともあるだろう。

これらの遺跡はローマによって建築された都市ではあるけれど、建物のスタイルは純粋に「ローマ風である」というよりも、「古代以来の「地中海世界」の建築様式を受け継いでいる」といったほうがいいだろう。

***

ローマ市内に目を向けてみると、コロッセウム(円形の闘技場)、

ローマの神々をまつるパンテオン(万神殿(ばんしんでん))やアッピア街道は、歴史めぐりの定番だ。

コロッセウム(ラテン語)は、今風に言えば “格闘技の会場”。イタリア語ではコロッセオ、英語でいうコロシアムだ。

「戦争大好き(というか当たり前)」であったローマ人たちは、コロッセウムで戦士たちの見世物を楽しみに生きていた。

戦士は奴隷身分であり、特別に養成された人たち。剣闘士とか剣奴(けんど)と呼ばれ、紀元前73年には養成所を脱出したスパルタクスを中心に反乱が起こされている。

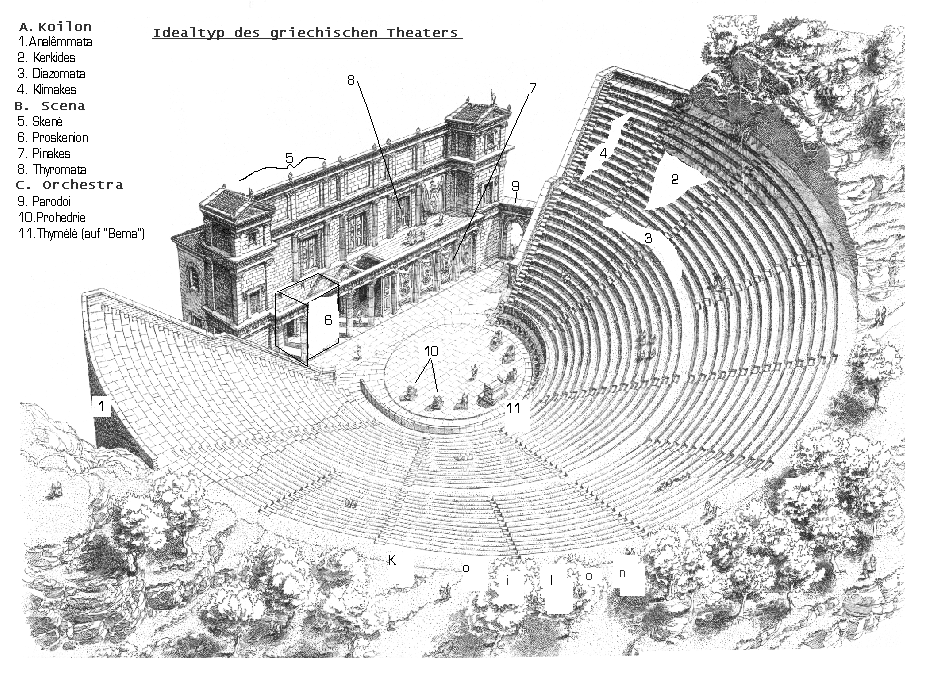

ギリシアと同じように半円形の劇場もあった。

ギリシアの劇場は、舞台後方の方まで客席が取り囲む点が特徴だ(Flammingo - my drawing、File:GriechTheater2.PNG CC 表示-継承 3.0)。ローマの劇場(Benh LIEU SONG (Flickr) - Roman Theatre in Orange 2008、CC BY-SA 2.0)は以下のように舞台が「演壇」のようになっている。

ローマには100万人もの人々が都市生活を送り、都市の下層民は「パンの配給」と「闘技場での見世物(みせもの)」(パンとサーカス)を提供してくれる政治家を支持した。

法

ローマは、その法体系の緻密さでも有名だ。

広いエリアを支配したローマ帝国内部にはさまざまな民族がいたから、民族に関係なく適用可能な法が求められたのだ。

はじめはローマ市民だけに適用されるものだったローマ法は、

ローマ帝国の時代になると、

「人間社会のルールというものは宇宙を動かす自然の法則に従うべきであり、人によって差をもうけるべきではない」とするストア派という哲学の学派の影響も受け、

帝国内のどんな人々にも適用可能な法律(万民法(ばんみんほう))へと成長していった。

なお、時代はくだって6世紀になると、東ローマ帝国のユスティニアヌス大帝が法学者のトリボニアヌス(?〜542年頃)らにこれまでのローマ法を一定のフォーマットに基づきまとめさせ『ローマ法大全』をつくらせた。

この『ローマ法大全』のおかげで、ローマ法の体系はその後のヨーロッパに長らく受け継がれ、現在の日本の法律の考え方にまで影響を与えているんだ。

暦

現在、世界中で用いられているカレンダーは「グレゴリウス暦」という種類のカレンダー。

これはローマのカエサルが制定した「ユリウス暦」をベース(その元ネタは古代エジプトの太陽暦)につくられたものだ。

詩

初代ローマ皇帝のアウグストゥスの時代には、ラテン語を使いこなした詩人が活躍。

たとえばウェルギリウス(前70〜前19年)はギリシア文学の影響を受けつつ、『アエネイス』(ローマ建国叙事詩)などの作品を残した。

「古代ギリシアの大戦争(トロイア戦争)に敗れたトロイア側の英雄アエネーイスが、落ち延びた先がローマだった」という持って行き方がおもしろいね。

「源平合戦の後、源義経がモンゴルに渡ってチンギス=ハンになった」という伝説にも近いものがある。

散文

ラテン語の文学としてはカエサルの『ガリア戦記』が、お手本とすべき名文とされた。

というか、まず手にとってパラパラめくって、どのページでもいいので読んでみるといい。

ガリアの指導者とカエサルとのかけひきが、細かな情報と臨場感がなんとなく伝わってくるはずだ(当時の日本は弥生時代)。

ガリアは全部で三つにわかれ、その一にはベルガエ人、二にはアクィーターニー人、三にはその仲間の言葉でケルタエ人、ローマでガリー人と呼んでいるものが住む。どれも互に言葉と制度と法律がちがう。

アルウェルニー族の中で最も勢力のある若いウェルキンゲトリクスはケルティルスの子で、父は全ガリアの第一人者であったが、王位をねらったというので部族のものに殺された人であるが、このウェルキンゲトリクスも被護民を集めて焚き付けた。策謀を知ると、部族の人々も武器をとった。このようなことに運命をかけてはならないと考えていた叔父のゴバンニティオや他の有力者にウェルキンゲトリクスは圧えられてゲルゴウィアの町から追放された。それでもウェルキンゲトリクスは諦めず、窮乏し零落したものを土地で集めた。このような仲間を集め、部族の中で顔を合わせたものには誰にでも自分の考えをおしつけ、一同の自由のために武器をとろうと説いて大軍を集めると、前に自分を追放した反対者を部族から駆逐してしまった。ウェルキンゲトリクスは部下から王と呼ばれた。

弁論術

人々を言い負かしたり納得させたり、それに感動させたりするための「弁論術」も発達。

ギリシアの弁論術をローマにもたらしたキケロ(前106〜前43)が有名だ。

「弁論術」で有名だというのだから「口先ばかりがうまかったのだろう」と思ったら大間違い。

短い言葉の中にも、政治について人間についての深い思想が込められていることがわかるだろう。

道徳的に高貴でないものは決して有利でないこと、 ---この原則をわれわれは固く守らなくてはならない。

たとい有利と思うものがもう手に入る場合にも、 われわれはこの原則を失ってはならないと思う。

道徳的に醜いものを有利と考えるだけでもすでに禍(わざわい)である。(キケロー『義務について』(岩波文庫、166-7頁)

カエサルの後釜をめぐってローマの政治が混乱すると、キケロはアントニウスを弾劾する演説をぶち、オクタウィアヌス(のちのアウグストゥス)の側に立った。だが、結局アントニウス側により暗殺されてしまう。

「共和政」の伝統の枠内で元老院と平民の間を取りもとうとしたキケロの考え方は、アウグストゥスの「元首政」(プリンキパトゥス)に受け継がれていくよ。

歴史・地理

ローマの時代には過去の出来事の文字による記録にも熱心だった。

プルタルコス(46年頃〜120年頃)が、ギリシアとローマの英雄同士の生涯を比較した『対比列伝』をのこしたほか、

ポリビオス(前200年頃〜前120年頃)は「国の政治の仕組みには、王様による支配 → 貴族による支配 → 独裁者による支配 → 民主主義 → 民主主義の堕落 → 王様による支配 ... というようにぐるぐる循環していく法則がある」と『歴史』において論じた。

簡単にいえば「歴史は繰り返す」という見方だね。

ポリビオスがギリシアの民主政は最終的に「衆愚政」(しゅうぐせい。今風に言えば「ポピュリズム」)に陥ってしまったとの価値判断をくだしたことは、のちの政治思想家にも大きな影響を与えていくことになる(なお、「衆愚政」という言葉は現在の世界史の教科書では用いられていない)。

また、当時知られていた全世界の地理について、ストラボン(前64年頃〜後21年頃)がまとめている。

プルタルコス、ポリビオス、ストラボンのいずれもギリシア人だ。

哲学

ローマで流行した思想はストア派の哲学だ。

セネカ(前4年頃〜後65年)、

エピクテトス(55年ころ〜135年頃)の思想は上流の階級に広まり、

皇帝マルクス=アウレリウス=アントニヌスはストア派の立場から哲学書『自省録』を残している。

「一言にしていえば、肉体に関するすべては流れであり、霊魂に関するすべては夢であり煙である。人生は戦いであり、旅のやどりであり、死後の名声は忘却にすぎない。しからば我々を導きうるものはなんであろうか。一つ、ただ一つ、哲学である。それはすなわち内なるダイモーンを守り、これの損なわれぬように、また快楽と苦痛を統御しうるように保つことにある。またなにごともでたらめにおこなわず、なにごとも偽りや偽善を以てなさず、他人がなにをしようとしまいとかまわぬよう、あらゆる出来事や自己に与えられている分は、自分自身の由来するのと同じところから来るものとして、喜んでこれを受け入れるよう、なににもまして死を安らかな心で待ち、これは各生物を構成する要素が解体するにすぎないものと見なすように保つことにある。もし個々のものが絶えず別のものに変化することが、これらの要素字体にとって少しも恐るべきことでないならば、なぜ我々が万物の変化と解体とを恐れようか。それは自然によることなのだ。自然によることには悪いことは一つもないのである。

「遠からず君は何者でもなくなり、いずこにもいなくなることを考えよ。また君の現在見る人びとも、現在生きている人びとも同様である。すべては生来変化し、変形し、消滅すべくできている。それは他のものがつぎつぎに生まれ来るためである。[…]すべては主観にすぎないことを思え。その主観は君の力でどうにでもなるのだ。したがって君の意のままに主観を除去するがよい。するとあたかも岬をまわった船のごとく眼前にあらわれるのは、見よ、凪と、まったき静けさと、波もなき入江。」

「君があることに不満をいだくときには、つぎのことを忘れているのだ。すなわちすべては宇宙の自然に従って起ること、また犯された過ちは他人のことであること。その上、すべて起ってくることはいつでもそのように起ったのだし、将来も起るであろうし、現在も至るところで起っているのであること。また人間を人類に結びつける絆はいかに強いものであるかということ。なぜならば、それは血や種の絆ではなく、叡智をともにすることによるからである。各個人の叡智は神であり、神から流れ出たものであることを君は忘れている。またどんなものでも人間の個人的な所有物ではなく、人の子供、肉体、また魂さえも、神からきたものであること。すべては主観にすぎぬこと。各人の生きるのは現在であり、失うのも現在のみであること。以上を忘れているのだ。」

まあ、悩んだらこの3人の著作を手にとってみるといい。

自然科学

プリニウス(23年頃〜79年)はあらゆる領域にわたる『博物誌』を執筆。

またプトレマイオス(生没年は不詳)は、天界のほうが地球の周りを回っているとする「天動説」を唱え、世界地図「プトレマイオス図」とともに、イスラーム世界や中世ヨーロッパに影響を与えた。

16世紀になって地動説が提唱されるまで、プトレマイオスの天動説はながらくヨーロッパの人々にとって定説となった。

キリスト教思想

ローマではギリシア同様「多神教」が信じられていた。その多くはギリシアの神々をローマの神々として受け継いだものだった。

地中海周辺の「古代オリエント世界」のさまざまな神々も自然と受け入れられ、イラン方面から伝わったミトラ教やマニ教も、ローマ帝国期の民衆の信仰の対象になった。

しかし最終的にはキリスト教がローマ帝国の「国家宗教」となった。キリスト教が国にとっての公式な宗教としての地位が与えられると、「何がキリスト教の正しい教義か」をめぐって、エウセビオス(260年頃〜339年)やアウグスティヌス(354〜430年)らが、「キリスト教」を中心に古代以来のさまざまな思想・宗教の是非や歴史的なプロセスを論じ、教義を組み立てていった。

初期のキリスト教の理論をつくった思想家のことは、キリスト教の世界では「教会の父」ということで「教父」(きょうふ)と呼ばれる。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊