12.2.3 インド大反乱とインド帝国の成立 世界史の教科書を最初から最後まで

19世紀前半のインドは、税の負担が増えたことで経済的に疲弊。

以前の状況と打って変わって、経済も停滞した。

しかし、19世紀後半にはいると、世界的な経済活動の回復と連動し、インドでも少しずつ経済回復の動きがみられるように。

ところがそんな矢先に、北インドを中心とする広いエリアで、インド人の傭兵(シパーヒー)による蜂起をきっかけとする大反乱(インド大反乱1857〜59年)が発生。

傭兵の蜂起ののきっかけは、新式中の弾薬の包みに、牛のあぶらと豚のあぶらが塗ってあったことだ。

牛といえばヒンドゥー教徒にとって神聖な動物であり、豚はイスラーム教徒にとって口にしてはならない動物。

この噂が、雇い主であるイギリス東インド会社への不満につながったのだ。

また背景には藩王国のとりつぶし政策もあった。

王に男子の継承者がいない場合には、養子を認めず、藩王国をとりつぶして東インド会社が領地を併合する政策だ。

これにより没落した支配層の不満に加え、インド各地の支配が確立したことでシパーヒーがリストラされ始めていたことも背景にある。

蜂起したシパーヒーは、名目だけの存在となっていたムガル皇帝を擁立してたたかったけれど、指揮系統の混乱やイギリスの軍事的立て直しによって反乱はしだいに鎮圧。

1858年にはムガル皇帝がビルマに流刑に処され、ムガル帝国は名実ともに滅亡した。

これを機にイギリスは東インド会社を解散(1858年)、インドの直接統治に乗り出した。

イギリス本国にはインド省と担当大臣がおかれ、インドではイギリス人総督と参事会が政庁を統轄する形となった。

1877年にはヴィクトリア女王(位1837〜1901年)がインド皇帝に即位し、総督は副王を兼任することになった。

「ヴィクトリア皇帝」がインド帝国を訪れたことは、結局一度もなかったんだけどね。

ヴィクトリア女王に「インド帝国」の皇帝の冠をすすめている

保守党のディズレーリ首相を風刺した絵

こうして、イギリス支配下でカルカッタ(現・コルカタ)を首都に、インド帝国が成立(1911年には都がデリーに移されている)。領土は現在のインド+パキスタン+バングラデシュ

を含む広大なエリアで、以後1947年の独立まで存続した。「インド帝国」とはいうものの、独立国家ではないことに注意しよう。

のちにビルマにまで領土が広げられた

この新しい体制のもとで、統一的な刑法が制定されたり高等裁判所が設置されたりと、イギリス式の司法体制が整備されていくことに。

インド大反乱を経て、従来の強圧的な政策から、インド人同士の対立をつくりだす「分割統治」(支配される側に異なるランクを付け、力を削いでいく形の支配方式)と呼ばれる巧妙な政策への転換もはかられた。

しだいに、インドでもともと支配階層だった人々の意識も変化。

「軍事的な手段で対抗するのは無理だ。弁護士などの法律関係者や官僚になって、植民地制度の中に将来を見出そう」という者も現れるようにもなる。

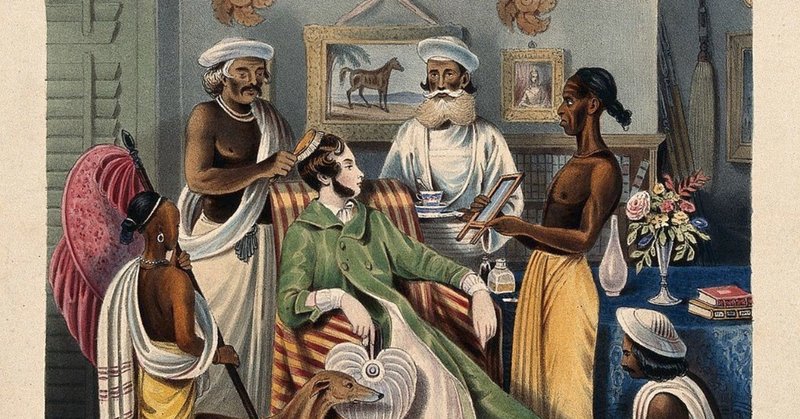

「支配する側」(イギリス)と「支配される側」(インド)のように、なんでもかんでも白黒付けて物事をとらえ、「かわいそうなインド人」を仕立て上げるだけでは、事実は見えてこない。

あえて、あるいはやむを得ず、イギリスの支配の片棒をかつぐことによって(あるいは、支配システムを逆手にとり利用することで)、のし上がっていこうとする人々もいたことにも注目していこう。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊