9.1.3 イギリス議会政治の確立 世界史の教科書を最初から最後まで

商工業者の利益を反映し、国王を処刑して共和政を打ち立てたクロムウェル。

しかし、軍事予算を減らそうとしたことが軍の反発を買い反発。

議会を押さえ込み、1653年に終身の護国卿(ごこくきょう、プロテクター)という職に就くと、独立派中心のとてもきびしい軍事政権をつくりあげた。

彼の独裁的な権力に対し、国民のあいだにも不満が高まる中、死去。

その後1660年には、フランスに亡命していた前王の息子チャールズ2世(在位1660〜85年)がイングランド国王として”返り咲き“。

ステュアート朝が復活した。

この復活劇を「王政復古」という。

チャールズ2世は議会を守ると約束して国王に即位した。

しかし、結局「絶対王政」を復活させ、挙げ句の果てには英国国教会ではなくローマ=カトリック教会が「正しい」と言い始めて議会と対立。

議会はそれに対抗し、ローマ=カトリック教会を信仰する人は役人になることができないようにする「(1673年)や、国王が自分勝手な都合で人々を逮捕したり牢屋に入れたりすることができないようにする「(1679年)を制定していった。

その中で次第に議会は立法機関としての機能を果たすようになっていき、1670年代末には議会の中に2つのグループが成立。

国王側につくトーリ党(現在の保守党のルーツ)と、議会の権利を重んじるホイッグ党の二大政党だ。

その後、チャールズ2世の弟で王位を継いだジェームズ2世(在位1685〜88年)は、ローマ=カトリック教会と絶対王政の復活を計画。

このときも、二つの党派は協調し、1688年にネーデルラントの複数の州をまとめあげていた統領(総督)の位についていたウィレム3世を招く作戦に出た。

彼は、ジェームズ2世の長女メアリの夫だし、メアリは新教徒であったので白羽の矢が立ったのだ。

この事態を前に、ジェームズ2世は抵抗をあきらめて亡命。

(出典:佐々木真『図説 ルイ14世』河出書房新社、2018年、125頁)

1689年にはメアリ2世とウィリアム3世として共同で王位に就いて、議会がまとめた国王が守るべき「権利の宣言」を受け入れた。この宣言は、議会によって同年末に「権利としてまとめられることになる。

権利の章典(1689年)

ウェストミンスターに召集された僧俗の貴族および庶民は、わが王国の人民のあらゆる身分を、適法、完全かつ自由に代表して、1688年2月13日〔西暦1689年2月23日〕に、当時オレンジ公および女公、ウィリアムおよびメアリという名前と照合で知られており、正式に臨席しておられた両陛下に、上記の貴族および庶民によって作製された宣言文を捧呈した。その文言はつぎのとおりである。...

(※筆者注:ここに、ジェームズ2世の圧政の内容が並べ立てられ、名誉革命の経過が説明される。そして、議会はつぎのように宣言した。)

国王は、王権により、国会の承認なしに法律を停止し、また法律の執行を停止し得る権限があると称しているが、そのようなことは違法である。

…(後略)

ようするに「権利の章典」とは、議会が国王に対して、「国民の命や財産は、国王が勝手にぶんどるなよ」と、権限を縛るものだった。 これでようやく、商工業者が本腰を入れて自由にビジネスする基盤が整ったと言えるね。

なお、「権利の章典」だけでなく、イングランド王国では、歴史的に「国王の横暴をコントロールするための文書」が、歴史的な事件の記憶とともに積み上げられてきたよね。

たとえば、「マグナ・カルタ(大憲章)」を覚えているかな?

これら歴史的な取り決めや慣例が、イングランド王国では「国王の勝手な政治をコントロールする法(=憲法)」とされるのだ。

憲法の効力が再確認されたことで、これ以降、基本的には議会中心の政治が展開されるようになっていく。

ただし、議員さんになれるのは貴族の身分の人々や、財産を持ったほんの少数の人々。選挙権を持っていたのも、成人男性の数分の1にすぎなかった。

また、ローマ=カトリック教徒に対する対応は依然として厳しいものだった。

引き続きジェームズ2世を支持する人々は、ステュアート家のふるさとであるスコットランドや、ローマ=カトリック教徒の多いのフランスやアイルランドを根城に「ジャコバイト」というグループとなり、引き続きイングランド王国を悩ませることになる。

また、1689年には、カルヴァン派(クロムウェルの信仰していた独立派、クロムウェルにより弾圧された長老派のほか、バプティズムという宗派など)のような国教徒以外のプロテスタントにも信教の自由を認める寛容法が制定されている。

この頃になると、「国が個人の内心に踏み込みすぎるのはよくない」と、信仰の自由を訴えるロック(1632〜1704年)のような論客も現れるようになっていたんだ。

1685年にフランスで絶頂期の国王ルイ14世によってナントの王令(カルヴァン派を信仰してもいいですよという王の命令)が廃止され、カルヴァン派の信仰が禁じられたのとは対照的だ。

カルヴァン派を認めたことで、イングランド王国の商工業はますます発展していくこととなったよ。

メアリ2世とウィリアム3世の時代には、北アメリカ大陸やインドをめぐり、フランス王国との戦争も多発。

ヨーロッパで戦争が起こると何らかの形でイングランド王国は、フランス王国と対決するグループに立って戦った。

この莫大な軍事費を調達することができたのも、商工業者の主導する議会が国王とタッグを組んで政治をおこなう仕組みがあったからこそだったんだ。

その後、メアリの妹であるアン(在位1702〜14)女王の治世でも、フランスとの海外植民地をめぐる争いは続いた。

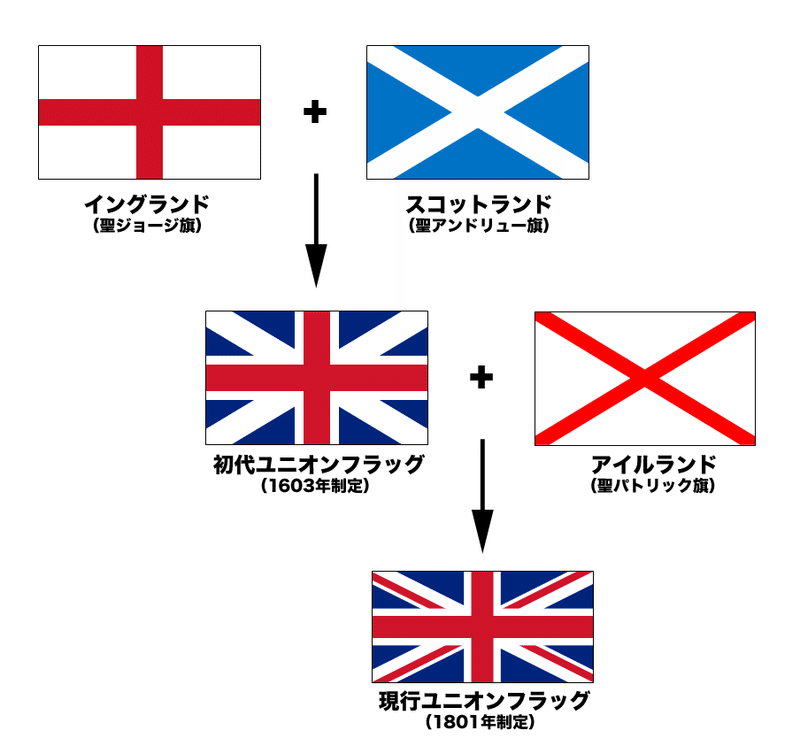

そんな中、1707年にイングランド王国と

スコットランド王国が

「合同」するというビッグイベントが起きる。

こうして、イングランド王国とスコットランド王国は「グレート=ブリテン王国」として、同じ君主の下に連合国家を形成することになった。

これまで独立を保ち、自前で海外進出も進めていたスコットランド人の中には、この「合同」に反対する人もあったけれど、イングランドに近いエリアに住むスコットランド人の間には次第に英語が普及し、イングランド王国に同化していくこととなった。

ここから後の「グレート=ブリテン王国」は、単に「イギリス」と呼ばれることも多いよ。

これから後に「イギリス」という言葉が出てきたら、イングランド王国とスコットランド王国 を合わせた「グレート=ブリテン王国」のことだと思ってね(なお、クロムウェルによって土地の没収の進んでいたアイルランドが正式に「グレート=ブリテン王国」に併合されるのは、1801年のことになる)。

史料 合同条約(1707年)

1、イングランドとスコットランドの二王国は、1707年5月1日およびその日以降永遠に大ブリテンという名をもつ一つの王国に統合される。(後略)

3、大ブリテン連合王国は、大ブリテン議会と呼ばれる同じ一つの議会によって代表される。

22、この条約の発効により、合同時にスコットランド貴族には、大ブリテン議会の貴族院に16の議席と投票権が与えられ、スコットランドの議員数として、45の議席が大ブリテン議会の庶民院に与えられる(後略)。

(出典:『世界史史料6』岩波書店、2007年、9頁)

しかし、アン女王が亡くなると、後継ぎはドイツのハノーファー選帝侯のゲオルクに。

英語名のジョージ1世(在位1714〜27年)として即位することとなった。

ここから始まるのが、現在のイギリス王家につながるハノーヴァー家だ(途中でウィンザー朝に改名している)。

1721年にはホイッグ党のウォルポール(在任1721〜42年)が首相となり、その後内閣は国王ではなく議会に対して責任を負うこととなった。

これを責任内閣制というよ。

つまり、首相がたとえ国王の意に添わない政治をしたとしても、国王に対して責任をとる必要がないということだ。

ただ、国王がまったく首相に意思を示さないわけじゃない。

議会の決定を重んじつつも、一定のメッセージを首相に送ることはありうる。

でも、あくまで手続きは、多数派の党のリーダーの務める首相が、議会尊重でやっていく。

そのほうが、権力が一部に偏らずにやっていける。

そういう考えのもとに行われるようになった、イギリス流の政治しくみのことを「国王は君臨すれども統治せず」と呼ぶ。

現在でもイギリス国王は、イギリス首相の相談を受ける形で、

政治に関与している(まったく関与していないわけではない)

こうしてハノーヴァー朝の下では、政治が安定しただけでなく、経済的にも1694年にイングランド銀行が創設され、イギリスの国が信用を保証する形で「民間の人々からお金を集める仕組み(国債(こくさい)制度)」も整備された。

これによりイギリスの対外戦争を遂行する能力も急速にアップしていったのだ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊